博文

JIA|安徽农业大学小麦生理生态与精确管理黄正来教授团队基于生理和转录组分析小麦对冬季夜间增温的响应

||

全球变暖的主要特征是非对称性增温,即冬春季和夜间增温幅度大于夏秋季和白天的增温幅度。小麦作为一种越冬作物,温度是对小麦生长发育影响尤为关键的生态因子。为确保小麦稳产高产,利用转录组分析温度胁迫下差异基因的表达,探讨气候变暖背景下小麦生长发育在不同阶段对夜间升温的响应至关重要。

近期,安徽农业大学小麦生理生态与精确管理黄正来教授团队完成的题为“Response of wheat to winter night warming based on physiological and transcriptome analyses” 的研究在Journal of Integrative Agriculture (JIA) 2025年3期正式发表。

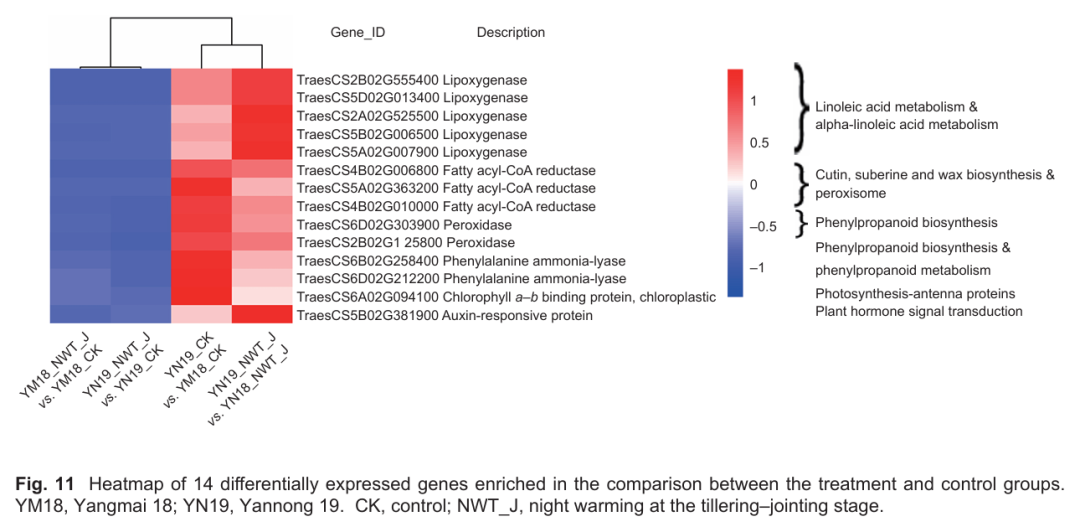

该研究解析了分蘖-拔节期的夜间变暖提高了冬小麦的产量;冬季夜间增温对小麦生理活动的影响是由温度相关基因在各种代谢途径中的差异表达介导的;组间比较确定了14个与温度相关的差异表达基因。

该研究以春小麦品种扬麦18(YM18)和半冬性品种烟农19(YN19)为试验材料,于2020年11月至2021年5月进行大田试验,于分蘖-拔节期(NWT_J)18:00 至 8:00 进行夜间增温处理,环境温度(CK)为对照处理,通过生理及转录组分析揭示小麦对冬夜增温的响应机制。

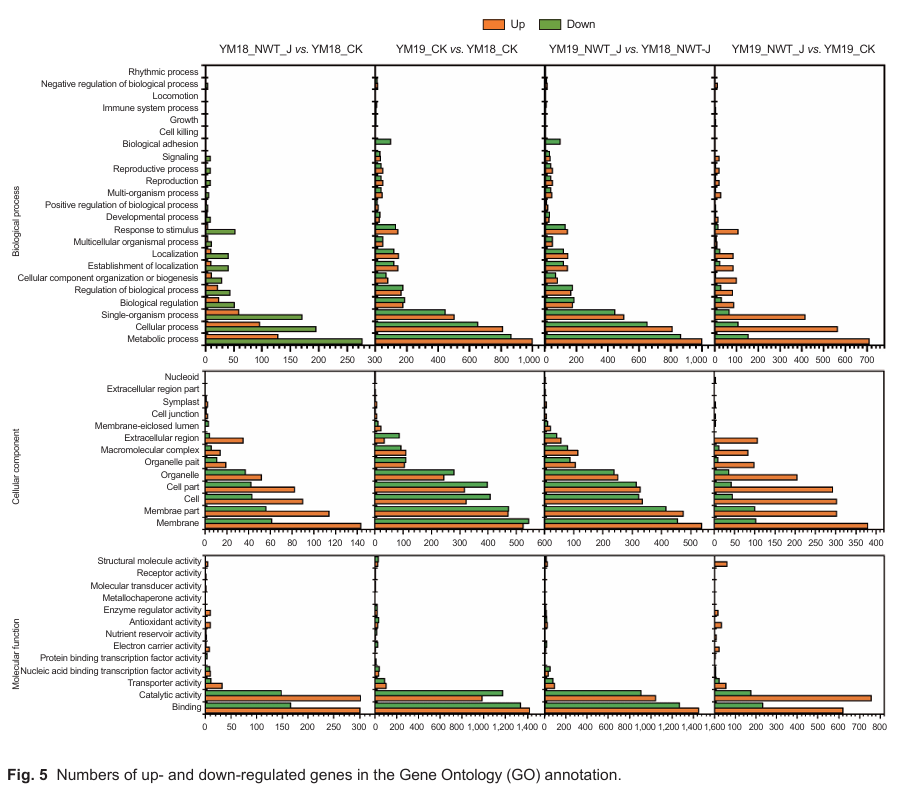

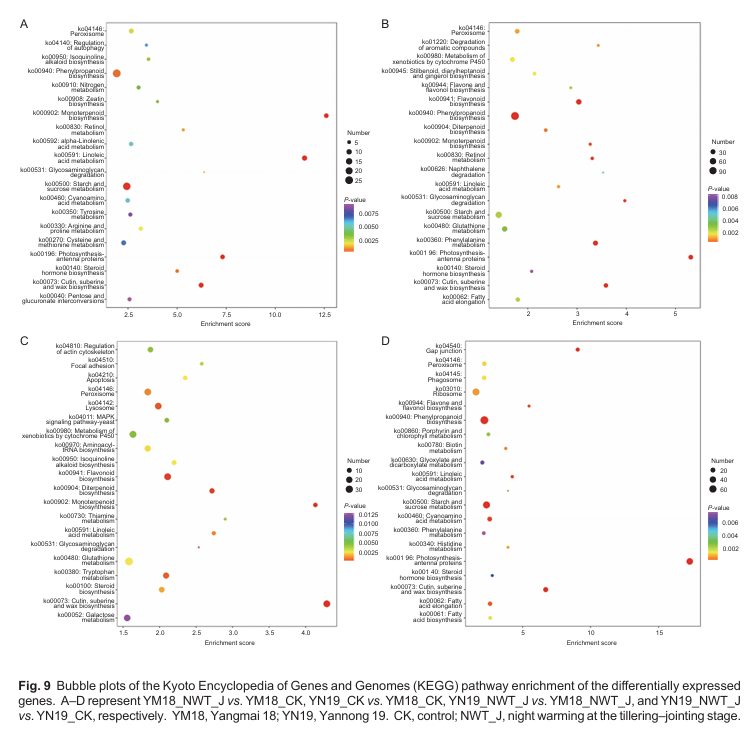

结果表明,处理组的夜间平均温度比环境温度高1.27℃,冬夜增温提高了两个小麦品种的产量、花后蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶的活性,促进了蔗糖和可溶性糖的生物合成。以q-value<0.05和Fold-change>2为筛选标准对差异基因进行分析,对已筛选的差异表达基因进行GO功能注释和KEGG pathway富集分析可知,对照与夜间增温处理下小麦叶片中的差异表达基因主要参与了淀粉和蔗糖代谢、氨基酸的生物合成、碳代谢、植物激素信号转导、氨基糖和核苷酸糖的代谢。经过各个比较组的比对,最终鉴定了14个可能与温度相关的差异表达基因。这些结果通过多种途径展示了小麦对冬季夜间增温条件下植物发育的影响。为小麦对冬季夜间增温反应的分子机制以及小麦对冬季夜间增温响应所需的潜在候选基因提供了新的见解。

安徽农业大学小麦生理生态与精确管理团队黄正来教授为该文章的通讯作者,樊永惠副教授为该文章第一作者。该研究得到了安徽省自然科学基金项目(2008085QC118)、国家自然科学基金联合基金项目(U19A2021)、安徽省科技重大专项(S202003a06020035)和江苏省现代作物生产协同创新中心(JCIC-MCP)的资助。

点击链接查看全文:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311924001734

Cite the article:Yonghui Fan, Yue Zhang, Yu Tang, Biao Xie, Wei He, Guoji Cui, Jinhao Yang, Wenjing Zhang, Shangyu Ma, Chuanxi Ma, Haipeng Zhang, Zhenglai Huang. 2025. Response of wheat to winter night warming based on physiological and transcriptome analyses. Journal of Integrative Agriculture, 24(3): 1044-1064.

Journal of Integrative Agriculture (《农业科学学报》(英文), JIA) 由中华人民共和国农业农村部主管,中国农业科学院与中国农学会主办,中国农业科学院农业信息研究所承办。综合性英文学术期刊,月刊。创刊于2002年,现任主编为中国科学院院士陈化兰。JIA主要栏目有作物科学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、农业生态环境、食品科学、农业经济与管理等。刊稿类型有综述、研究论文、简报以及评述等。全部论文在Elsevier-ScienceDirect (SD) 平台OA出版。最新SCI影响因子4.6,位于SCI-JCR农业综合学科Q1区。中国科学院分区农林科学1区。2016年以来先后获得中国科协等部委 “提升计划”“登峰计划”“卓越计划”项目支持。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3618084-1483728.html

上一篇:JIA|扬州大学水稻逆境栽培与生理研究张亚洁教授课题组合理的旱作方法能够平衡水稻产量和品质的研究

下一篇:JIA|西北农林科技大学冯佰利教授和韩清芳教授团队揭示糜子黑穗病对糜子光合作用的影响