随着气候变暖加剧、极端气候事件频发、水资源日益短缺以及干旱现象的增多,确保世界粮食安全并提升粮食质量已成为国际社会面临的重要挑战。在中国,水稻作为最主要的粮食作物和灌溉作物,其传统的淹水栽培方法用水效率低下且耗水量巨大,而且稻田还是土壤甲烷(CH4)排放的主要源头之一,对环境造成显著影响。因此,研究提高水稻节水抗旱能力、提高产量和品质,对现代农业发展和生态环境保护具有重大意义,但目前关于如何有效管理水分以实现上述目标的实证研究及其机制仍然有限。

近期,扬州大学水稻逆境栽培与生理研究团队张亚洁教授课题组完成的题为“Reasonable dry cultivation methods can balance the yield and grain quality of rice” 的研究在Journal of Integrative Agriculture (JIA) 2025年3期正式发表。

该研究阐明了旱作条件下,稻米的垩白米率和垩白度降低,蛋白质含量增加,稻米的营养质量和外观质量得到提升。明确了水稻和陆稻对干旱胁迫的响应差异。揭示了旱作条件下稻株氮代谢、碳代谢的变化及其对产量和质量的影响机制。该研究提出了合理的旱作方法能够在平衡水稻和陆稻产量和质量方面发挥重要作用。

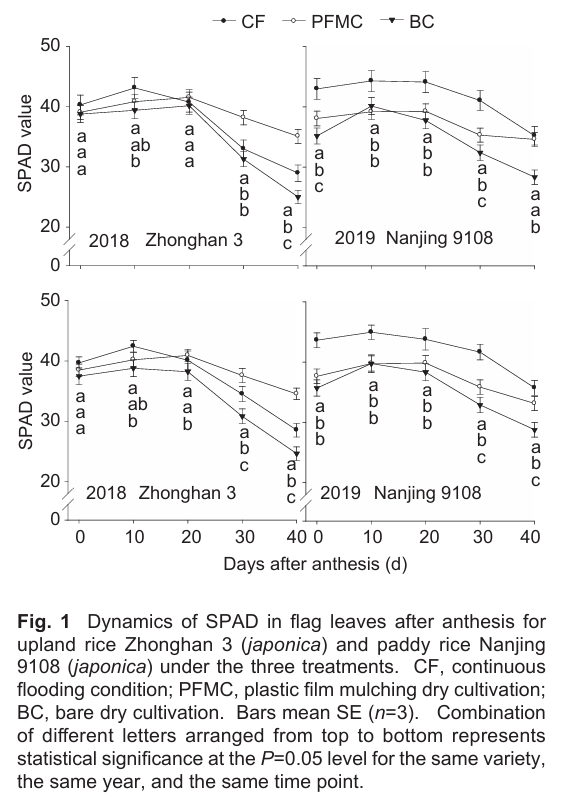

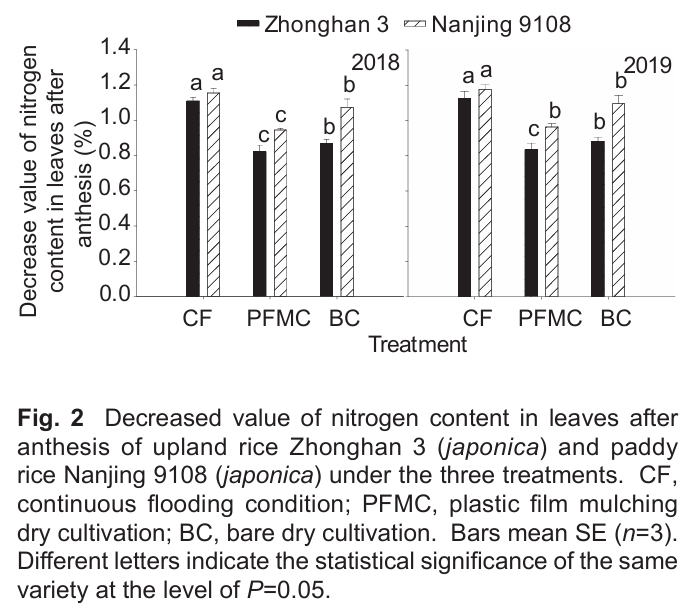

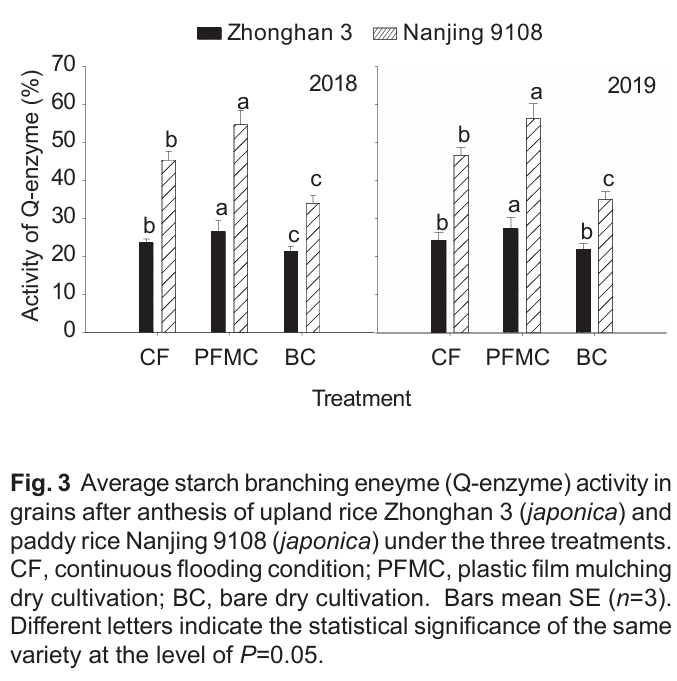

该研究选用了一个粳型陆稻品种和一个粳型水稻品种作为研究对象,设计了三种种植方式:地膜覆盖旱作(PFMC)、裸地旱作(BC)以及作为对照的连续淹水种植(CF)。研究表明在PFMC和BC处理之间,陆稻的产量没有显著差异;在PFMC和CF之间,水稻的产量也没有显著差异。与CF相比,BC下两个品种的产量均显著下降。旱作,尤其是PFMC,能够缩短活跃灌浆期,降低垩白米率、垩白度、直链淀粉含量、胶稠度、崩解值、谷蛋白与醇溶蛋白的比例以及叶片衰老程度,同时提高水分利用效率、蛋白质组分含量、消碱值、籽粒Q酶活性和灌浆速率。与水稻相比,陆稻产量、垩白米率和胶稠度较低,活跃灌浆期较短,但直链淀粉含量、崩解值、蛋白质组分含量和平均灌浆速率较高。籽粒Q酶活性和籽粒灌浆参数与稻米品质关系密切。

扬州大学水稻逆境栽培与生理研究团队张亚洁教授为该文章的通讯作者,研究生吴佳为该文章的第一作者。该研究得到了国家重点研发计划(2022YFD2300304)、国家自然科学基金(31671617)和江苏高校优势学科建设工程资助项目的资助。

点击链接查看全文:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209531192300463X

Cite the article:Jia Wu, Luqi Zhang, Ziyi Wang, Fan Ge, Hao Zhang, Jianchang Yang, Yajie Zhang. 2025. Reasonable dry cultivation methods can balance the yield and grain quality of rice. Journal of Integrative Agriculture, 24(3): 1030-1043.

Journal of Integrative Agriculture (《农业科学学报》(英文), JIA) 由中华人民共和国农业农村部主管,中国农业科学院与中国农学会主办,中国农业科学院农业信息研究所承办。综合性英文学术期刊,月刊。创刊于2002年,现任主编为中国科学院院士陈化兰。JIA主要栏目有作物科学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、农业生态环境、食品科学、农业经济与管理等。刊稿类型有综述、研究论文、简报以及评述等。全部论文在Elsevier-ScienceDirect (SD) 平台OA出版。最新SCI影响因子4.6,位于SCI-JCR农业综合学科Q1区。中国科学院分区农林科学1区。2016年以来先后获得中国科协等部委 “提升计划”“登峰计划”“卓越计划”项目支持。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王宁科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3618084-1483655.html?mobile=1

收藏