稻瘟病菌(Pyricularia oryzae)是导致水稻发生毁灭性病害的主要病原真菌之一,每年造成的粮食损失可养活约6000万人。稻瘟病菌广泛存在全球水稻产区,不仅危害水稻,还可感染小麦、大麦、小米、高粱、黑麦等多种禾本科作物,被公认为最重要的植物病原菌之一。深入解析稻瘟病菌的生物学特性和致病机制,对防治稻瘟病及其他禾本科作物病害具有重要意义。

近期,加拿大曼尼托巴大学朱晓寒与福建农林大学/闽江学院王宗华团队完成的题为“Uncoupling of nutrient metabolism and cellular redox by cytosolic routing of the mitochondrial G-3-P dehydrogenase Gpd2 causes loss of conidiation and pathogenicity in Pyricularia oryzae”的研究在Journal of Integrative Agriculture (《农业科学学报》(英文),JIA) 2025年2期正式发表。

稻瘟病菌的生长发育与致病性与细胞内碳源和能量代谢密切相关。这一过程中形成的NADH和FADH2等还原剂需要依赖一种细胞质-线粒体穿梭机制运送,以维持氧化还原平衡。然而,关于调控细胞质氧化还原状态的具体因子及其作用机制尚不明确。

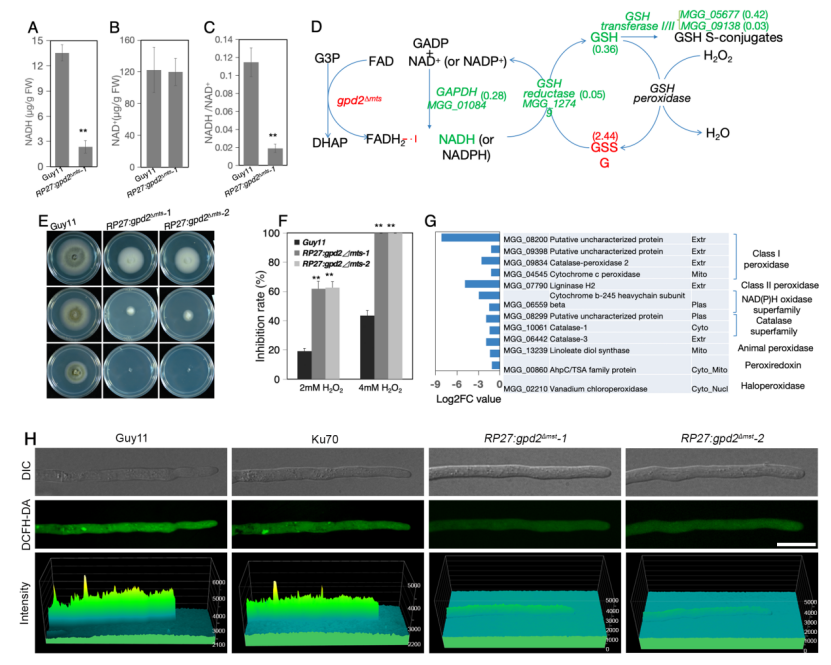

课题组先前的研究揭示了线粒体D-乳酸脱氢酶MoDld1在调控代谢流动和维持氧化还原平衡中的关键作用。G-3-P穿梭途径作为高度保守的细胞质-线粒体还原等转运机制,其核心组分——线粒体G-3-P脱氢酶Gpd2,在维持细胞内NAD+/NADH平衡以及增强稻瘟病菌的致病性方面同样扮演着关键角色。为进一步解析Gpd2在细胞质氧化还原调控中的作用,本研究将线粒体G-3-P脱氢酶Gpd2重新定位到细胞质中以扰乱细胞质的氧化还原平衡。结果表明,gpd2Δmts过表达可显著抑制稻瘟病菌分生孢子的形成和致病力。进一步研究发现,过表达株出现糖原和脂质代谢流动性下降的现象,这与NADH生成减少和抗氧化能力下调有关,这一氧化还原紊乱导致了无性生殖和附着胞发育缺陷。转录组和非靶向代谢组分析证实,碳源代谢和脂肪酸合成途径在gpd2Δmts过表达菌株中普遍下调。综上所述,本研究强调了细胞质氧化还原的精准调控在稻瘟病菌营养代谢及其无性生殖和侵染过程中发挥关键作用。

加拿大曼尼托巴大学朱晓寒研究员、福建农林大学/闽江学院王宗华研究员和林莉莉讲师为本文通讯作者,福建农林大学博士研究生方文琴为论文第一作者。该研究得到国家自然科学基金(32272513, 31770156)、加拿大自然科学与工程研究委员会基金(RGPIN-2016-05356)以及加拿大创新基金会(227398-2011)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.05.021

Cite the article: Wenqin Fang, Yonghe Hong, Tengsheng Zhou, Yangdou Wei, Lili Lin, Zonghua Wang, Xiaohan Zhu. 2025. Uncoupling of nutrient metabolism and cellular redox by cytosolic routing of the mitochondrial G-3-P dehydrogenase Gpd2 causes loss of conidiation and pathogenicity in Pyricularia oryzae. Journal of Integrative Agriculture, 24(2): 638-654.

Journal of Integrative Agriculture (《农业科学学报》(英文), JIA) 由中华人民共和国农业农村部主管,中国农业科学院与中国农学会主办,中国农业科学院农业信息研究所承办。综合性英文学术期刊,月刊。创刊于2002年,现任主编为中国科学院院士陈化兰。JIA主要栏目有作物科学、园艺、植物保护、动物科学、动物医学、农业生态环境、食品科学、农业经济与管理等。刊稿类型有综述、研究论文、简报以及评述等。全部论文在Elsevier-ScienceDirect (SD) 平台OA出版。最新SCI影响因子4.6,位于SCI-JCR农业综合学科Q1区。中国科学院分区农林科学1区。2016年以来先后获得中国科协等部委 “提升计划”“登峰计划”“卓越计划”项目支持。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自王宁科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3618084-1481932.html?mobile=1

收藏