博文

[转载]极端制造 | 电流体动力喷射多喷头打印概述:机理、工艺及应用

||

作者

李印,张广明,张金润,宋道森,郭晨旭,周伟,付志国,朱晓阳,王飞,段永青,董景彦,兰红波

机构

青岛理工大学,华中科技大学,北卡罗莱纳州立大学

Citation

Li Y, Zhang G M, Zhang J R, Song D S, Guo C X, Zhou W, Fu Z G, Zhu X Y, Wang F, Duan Y Q, Dong J Y, Lan H B. 2025. Advanced multi-nozzle electrohydrodynamic printing: mechanism, processing, and diverse applications at micro/nano-scale. Int. J. Extrem. Manuf. 7 012008.

扫码获取全文

https://doi.org/10.1088/2631-7990/ad8d22

1. 文章导读

电动流体动力喷射(EHD)打印,简称电喷印,是一种先进的微纳增材制造工艺,它利用喷嘴与基底之间高电压电场来制造微纳结构,特别是在柔性基材以及大高宽比微纳结构的制造方面具有独特的优势。然而,由于传统单喷头电喷印较低的打印效率已成为制约其从实验室走向广泛工业化应用的主要技术瓶颈之一。多喷头电喷印为解决该问题提供了可能,该技术不仅实现了微纳结构的制造,还能成倍提高生产效率。尽管如此,多喷头电喷印仍然面临着一些挑战,例如多喷头下的电场串扰效应、高精度的多喷头制造以及喷头的独立控制等问题。近期,青岛理工大学兰红波教授和张广明教授,联合华中科技大学的段永青副教授和北卡罗莱纳州立大学的董景彦教授在《极端制造(International Journal of Extreme Manufacturing, IJEM)》期刊上合作发表了题为《Advanced multi-nozzle electrohydrodynamic printing: mechanism, processing, and diverse applications at micro/nano-scale》的文章,综述了多喷头电喷印的最新进展,总结了多喷头下的射流运动和电场串扰效应,并讨论了几种广泛使用的抑制方法。该文章还总结了各种参数对多喷头电喷印的影响和主流的多喷头的制造过程及其独立控制方法,对微纳增材制造领域的发展具有重要意义。

关键词:电流体动力喷射打印,电场串扰,多喷头,喷头阵列

亮点:

l 解释多喷头电喷印的电场串扰效应。

l 总结和对比降低电场串扰效应的方法。

l 概述现有的多喷头制造工艺。

l 介绍多喷头独立控制的各种方法。

l 总结发展方向并展望发展潜力。

图1 多喷头电喷印的打印机理、串扰抑制、装置和应用。

2. 图文解析

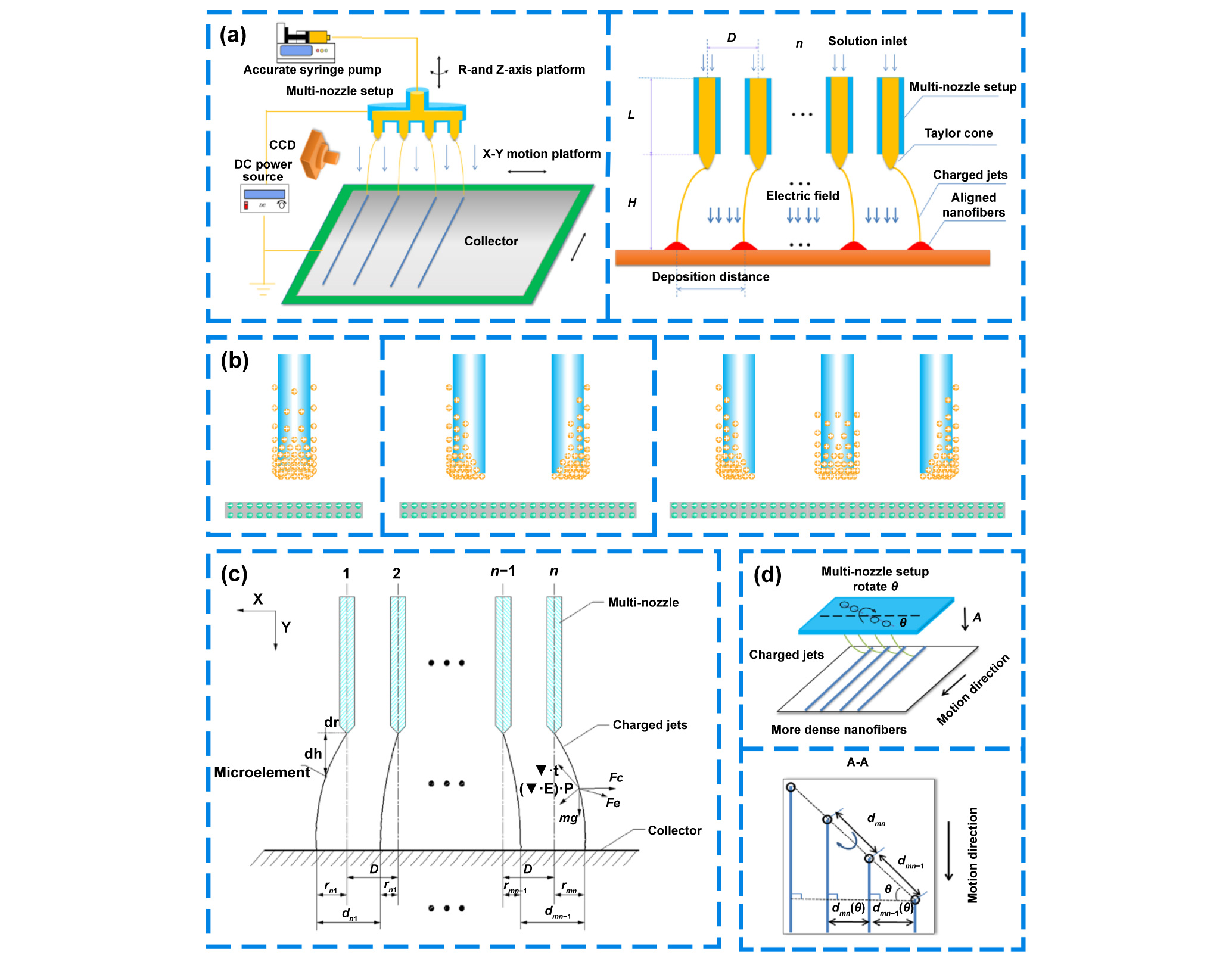

多喷头电喷印的工作原理如图2所示,主要包括墨水供应单元、直流电源、多喷头、收集器和三轴移动平台。在该系统中,墨水在喷嘴中持续流动,而电源则产生电场,使墨水能够喷出并在基材上沉积形成所需图案。多喷头设计为溶液提供了更多的沉积通道,每个喷头可连接专用的溶液池,实现多材料、高通量沉积。

在多喷头打印过程中,喷嘴尖端的电荷分布和射流形态会因喷嘴数量的差异而有所不同。当多个喷头排列成阵列结构时,正电荷之间会相互排斥,导致喷头末端的电场强度分布不均匀。这种不均匀性会引起射流的偏移,从而降低打印的一致性,产生多喷头电场串扰现象。

图2 多喷嘴电场串扰现象的形成机理。(a) 多喷头电喷印的打印系统。(b) 单-双-三喷嘴电喷印,其喷嘴尖端和基底的电荷分布。(c) 多喷头电喷印打印过程中射流受力分析图。(d) 喷头旋转装置,用于调整多喷头打印线距线距。

电场串扰现象主要由三个因素引起:射流表面电荷之间的相互作用、发散电场线的形状以及电场力对射流的作用。因此,通过设计合适的电场分布和强度,可以有效减小串扰现象的影响。当前主流的解决方案如图3所示,具体包括添加针形辅助电极、环形辅助电极、柱形辅助电极、调整喷头的布局、调整喷头材料,调整喷头形状、反接电极和辅助鞘气。

图3 抑制多喷头电喷印电场串扰现象的方法分类。包括添加辅助电极,调整喷头结构和其他方法。其中辅助电极包括针型辅助电极、环形辅助电极和柱形辅助电极;调整喷头结构包括喷头的布局、材料和形状;其他方法包括辅助鞘气和反接电极。

多喷头电喷印打印头是确保打印一致性的关键设备,其材料、结构、密度以及喷嘴的一致性都对打印结果产生显著影响。如图4所示,展示了多种微加工工艺用于制造电喷印的多喷头打印头,这些工艺包括深反应离子刻蚀、快速激光微加工、湿法刻蚀、CNC精细加工、立体光刻以及玻璃喷砂工艺等。

图4 多喷头的制造方法。(a) 基于硅晶片的多喷头芯片;(b) 玻璃毛细管多喷头;(c) 快速激光微加工多喷头;(d) 湿法蚀刻多喷头;(e) CNC 精加工多喷头;(f) 立体光固化成型技术的多喷头;(g) 玻璃喷砂工艺多喷头。

3. 总结与展望

多喷头电喷印技术具备出色的分辨率、材料利用率和低成本等优势,为电喷印的泛工业应用中提供了高效的解决方案。未来,该技术的发展可能会集中在以下六个方面:抑制串扰现象、实现喷头的独立控制、支持多材料打印、提高喷头的可复用性、推动数字化控制和进行标准化评估。这些发展方向将有助于降低微米级和纳米级功能器件的制造成本,尤其是在组织工程、柔性显示和人体传感器等领域。

图5 多喷头电喷印打印的总结和展望。

4. 作者与团队简介

张广明(通讯作者)。工学博士,教授,博士生导师,山东省青创人才,青岛理工大学礼贤学者,机械与汽车工程学院副院长,美国伊利诺伊大学香槟分校访问学者,中国机械工程学会高级会员,目前主要从事增材制造及微纳3D打印领域研究工作。主持国家自然科学基金(青年、面上)、山东省高等学校青创科技支持计划项目等10项。公开发表SCI/EI论文40余篇,其中以第一/通讯作者在《Advanced Science》《International Journal of Extreme Manufacturing》《科学通报》(中文顶刊)等国内外高水平期刊发表SCI论文32篇;以第一发明人授权16项,包括美国发明专利1项。担任《Additive Manufacturing Frontier》和《机械工程学报》青年编委、中国材料研究学会增材制造材料分会委员、国际先进材料协会会士、青岛市高企评审专家,获山东省高等学校青创人才、国际先进材料协会(IAAM)科学家奖(Scientist Medal)、日内瓦发明奖金奖、中国. 山东(青岛)博士后创新创业成果奖等荣誉。

兰红波(通讯作者)。二级教授,博士,博士生导师,山东省增材制造工程技术研究中心主任,山东省高等学校增材制造(3D打印)技术与应用重点实验室主任,青岛市3D打印工程研究中心主任。国家有突出贡献中青年专家,入选国家百千万人才工程,国务院政府特殊津贴专家,教育部新世纪优秀人才,山东省泰山学者特聘专家,山东省有突出贡献的中青年专家,青岛市首批创新领军人才,山东省优秀研究生导师。中国机械工程学会增材制造(3D打印)技术分会常务委员,国际标准化组织(ISO)增材制造(ISO/TC261)标委会委员,全国增材制造标委会(SAC/TC562)委员,中国机械工程学会极端制造分会委员,国家知识产权局中国专利审查技术专家。先后主持国家自然科学基金纳米制造的基础研究重大研究计划项目、国家自然科学基金面上项目、山东省自然科学基金重大基础研究项目、山东省重点研发计划项目等18项纵向课题。以第一作者或通讯作者在国际顶尖期刊和权威期刊《Advanced Materials》《Nano-Micro Letters》《Advanced Science》《Small》等,国内顶尖期刊科学通报、中国科学、机械工程学报、复合材料学报发表高水平学术论文72篇(Q1和T1),SCI/EI收录论文190篇。以第一作者出版英文学术专著1部,参编英文学术著作4部(Book Chapter)。 以第一发明人授权美国发明专利5项,德国发明专利1项,日本发明专利1项,中国发明专利58项。以第一完成人获得软件著作权6项。主持和参与制定国家标准10项。以第一完成人获第日内瓦国际发明展金奖、山东省技术发明二等奖、山东省高等学校优秀科研成果一等奖、中国产学研合作创新奖等奖项6项。

李印(第一作者)。青岛理工大学硕士研究生,主要研究方向为计算机辅助的多喷头电场驱动微纳3D打印,在《Journal of Manufacturing Processes》《Additive Manufacturing Frontiers》等期刊发表论文3篇,申请软件著作权1项。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3589572-1483040.html

上一篇:[转载]极端制造 | 磁响应微结构功能表面概述:从设计,机理,制造到应用

下一篇:[转载]极端制造|机械超材料:增材制造应用于生物医疗