1. 作者

霍紫薇,孙其君*,于金冉,隗义琛,王逸飞,Jeong Ho Cho*,王中林*

2. 机构

中国科学院北京纳米能源与系统研究所

3. Citation

Huo Z W, Sun Q J, Yu J R, Wei Y C, Wang Y F, Cho J H, Wang Z L. 2025. Neuromorphic devices assisted by machine learning algorithms. Int. J. Extrem. Manuf. 7 042007.

免费获取全文

https://doi.org/10.1088/2631-7990/adba1e

1文章导读

基于神经形态计算在处理复杂任务(如模式处理、图像识别)中的优势,聚焦神经形态器件在机器学习算法辅助下的研究进展,近期,中国科学院北京纳米能源与系统研究所的王中林院士、孙其君研究员团队联合延世大学Jeong Ho Cho教授团队在SCI期刊《极端制造(英文)》期刊上发表了题为“Neuromorphic devices assisted by machine learning algorithms”的文章,综述了神经形态计算与不同神经网络(SVM, ANN, CNN, RNN, RC等)相结合的前沿进展,提出了神经形态设备的结构、材料及其在不同领域应用的未来发展思路,对推动神经形态计算和机器学习算法的结合应用,推动智能神经形态器件的研究与发展具有重要意义。

2图文解析

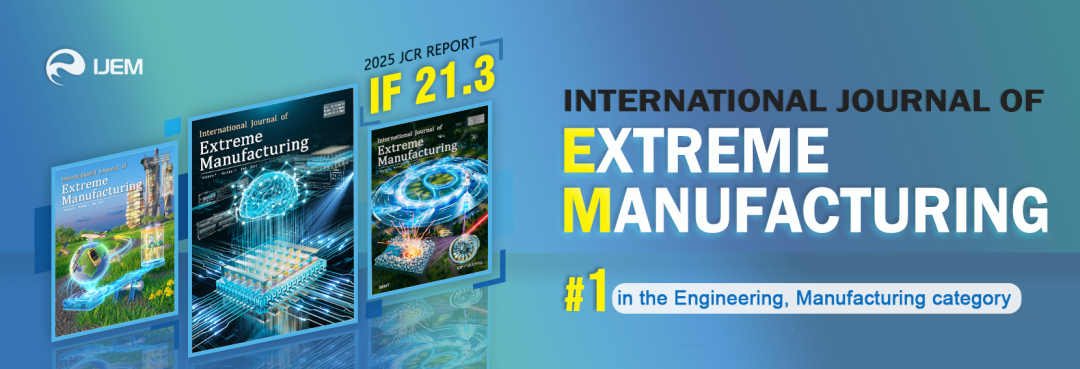

神经形态设备可以模拟生物神经元和突触的许多众所周知的功能,它们可以集成到阵列中以执行大规模并行和高效的计算。基于这一原理的专用芯片可以与GPU一起加速处理大量数据。目前,神经形态计算中常用的机器学习算法有SVM、ANN、CNN、RNN、RC等。本文对不同机器学习算法的特征,优势和应用于神经形态设备的适应场景等进行了详细的概括(图1)。

图1 不同的复杂神经网络。

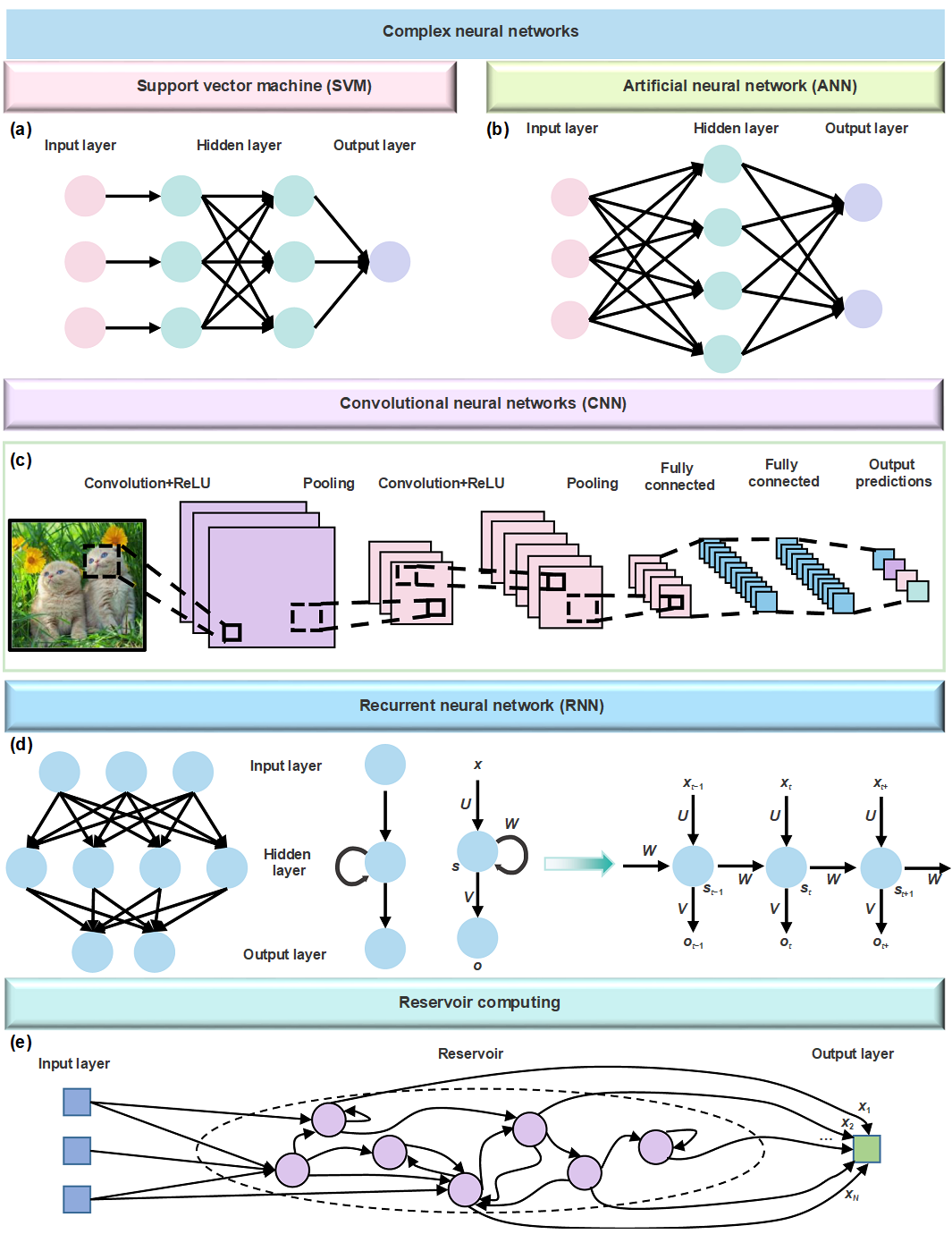

神经形态设备是模仿生物神经元结构/功能的电子设备,旨在复制高级认知功能,如认知、思考和决策,以及基本的情绪和生理反应。因此,对神经形态装置构建的集成生物感觉系统进行研究尤为必要。图2展示了集成神经形态器件的生物感觉系统,可以模拟有意识的人类反应,在需要并行处理和人工智能的行业中显示出巨大的应用潜力。

图2 神经形态器件集成系统。

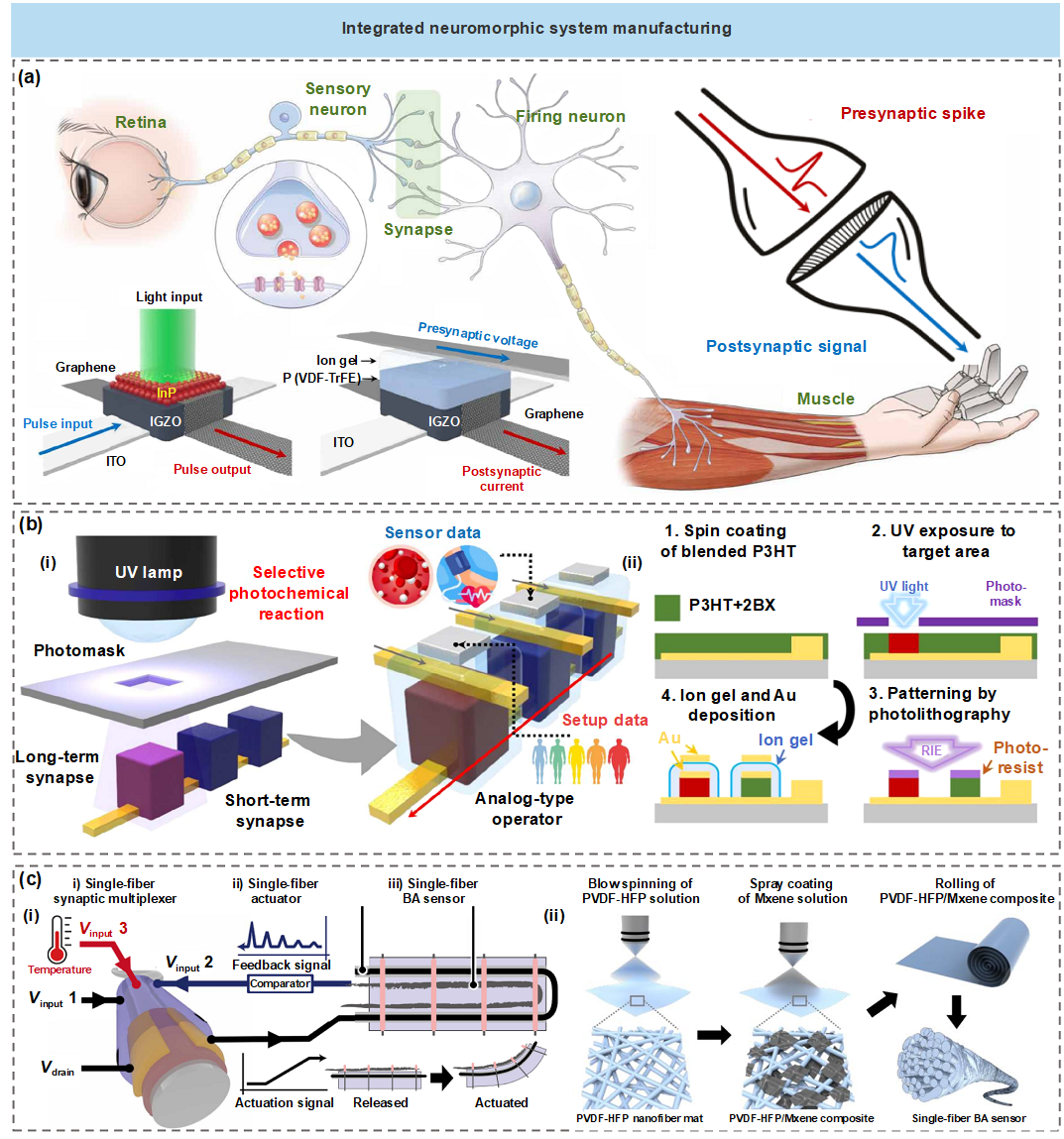

人体五感(视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉)陪伴着我们的日常生理和生活活动。不同神经形态感觉设备的仿生学可以为实现具有自主学习和认知功能的超低功耗类脑计算提供支持,图3展示了除常见的神经形态器件在视觉和触觉之外的其他感觉中的应用(如听觉,嗅觉,痛觉以及运动控制等)。

图3 机器学习辅助神经形态装置的其他感官应用。

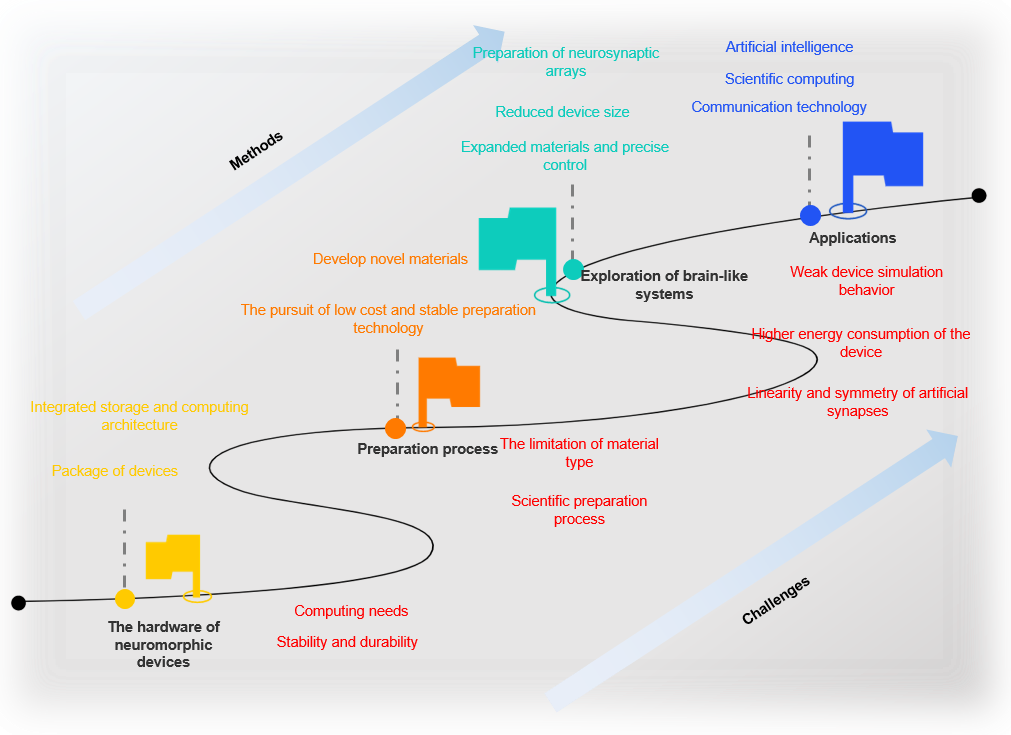

3总结与展望

神经形态设备的研究仍处于起步阶段,未来可通过以下方式进行优化:

硬件提升:开发高精度、低功耗的设备,以模拟更多生物神经网络行为,并提高设备的稳定性、耐用性和抗干扰能力。

制备过程改进:改进材料、结构和工艺,可尝试采用固态电解质(如离子凝胶)替代传统介电层,提升性能并降低能耗。

类脑系统探索:通过集成设备阵列、缩小尺寸、优化突触设备,解决低能耗计算的挑战。

应用拓展:虽然大多数研究集中在模拟突触行为,未来可与AI结合,推动在人工智能、超形态计算和互动技术中的广泛应用。

图4 总结与展望。

4 作者与团队简介

功能柔性电子实验室团队:研究方向为新材料、半导体器件、电子皮肤传感器、新一代信息技术等,主要利用新型纳米材料构建柔性场效应晶体管,通过集成压电/摩擦电驱动单元,实现外部机械行为对电学特性调控,辅助机器学习对超低功耗人机交互、智能传感、人体健康监测、人工智能和感存算一体化芯片等领域做拓展应用研究。在Nat. Mater.,Nat. Commun., Sci. Adv., Chem. Rev., EES, Adv. Mater.等高水平期刊发表学术论文120余篇,申请专利30余项,多项成果入选首都前沿学术成果,自主研制国内首台(套)纳米发电机多通道测试系统-腾立方(TENG3)。

5 封面文章解读

本文入选为当期封面,受启发于无限手套(Infinity Gauntlet,模拟神经形态系统集成)和无限宝石(Infinity Stone,模拟人体五感),封面展示了机器学习算法辅助的神经形态器件的制备及其在视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等不同领域的研究探索。当仿生传感器感受到不同外界刺激,并通过机器学习算法解析不同感观的精准输入,通过建立精确数学模型,拟合其非线性响应(例如突触权重的动态变化规律),实现对器件行为的精准预测,最后通过采用神经网络处理并输出相应处理数据,实现多模态交互命令。

图5 2025年第4期封面。

关于期刊

International Journal of Extreme Manufacturing (《极端制造》),简称IJEM,中国机械工程学会极端制造分会会刊,致力于发表极端制造领域相关的高质量最新研究成果。自2019年创刊至今,期刊陆续被SCIE、EI、Scopus等20余个国际数据库收录。JCR最新影响因子21.3,位列工程/制造学科领域第一。中国科学院分区工程技术1区,TOP期刊。入选中国科技期刊卓越行动计划二期英文领军期刊。

期刊网址:

https://iopscience.iop.org/journal/2631-7990

期刊投稿:

https://mc04.manuscriptcentral.com/ijem-caep

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自SciOpen TUP科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3563286-1503293.html?mobile=1

收藏