博文

[转载]【好文荐读】清华大学深圳国际研究生院曾楠副研究员团队:偏振技术在生物医学应用中的综述

||

Review of polarization-based technology for biomedical applications

Caizhong Guan, Nan Zeng, and Honghui He

https://doi.org/10.1142/S1793545824300027

在生物医学领域,光学技术的发展一直扮演着重要的角色。其中,偏振技术作为一种强大的工具,能够提供比传统光强测量技术更全面的样本亚波长微观结构信息。本文将介绍一篇由清华大学深圳国际研究生院曾楠研究员团队撰写并发表于《Journal of Innovative Optical Health Sciences》的最新综述论文,深入探讨偏振技术在生物医学中的应用。

偏振技术:从基础到应用

偏振是光的基本属性之一,它可以帮助我们表征样本的物理和生理状态。在这篇综述中,作者首先介绍了偏振光的基本原理,包括斯托克斯-穆勒(Stokes-Mueller)形式主义,以及穆勒矩阵(MM)分解方法。这些基础理论为后续的生物医学应用奠定了坚实的基础。

偏振测量技术的进展

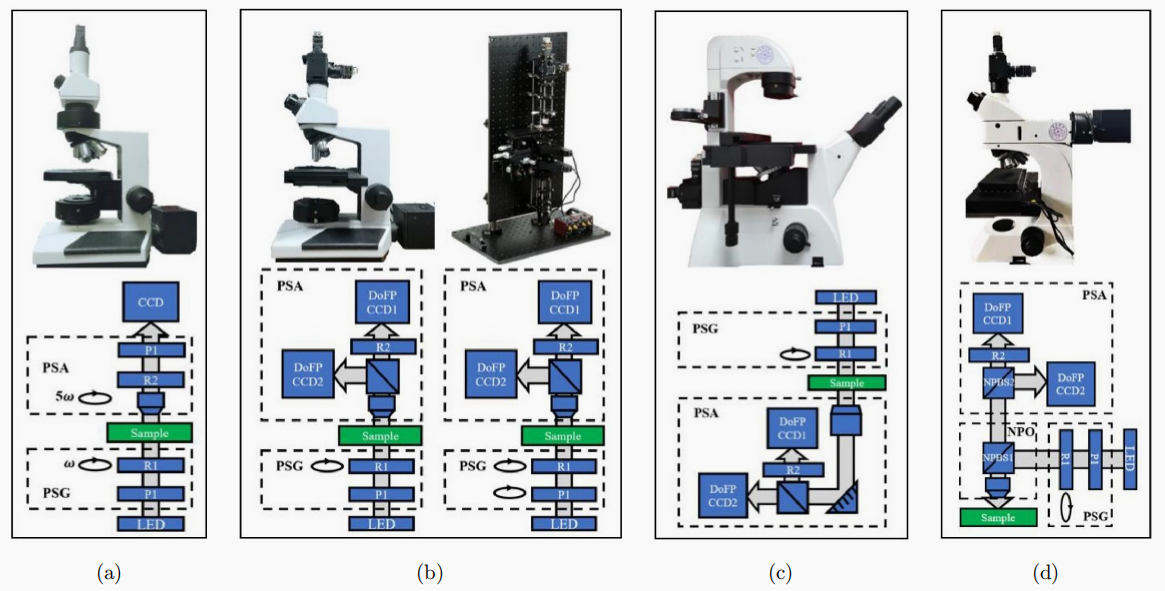

文章详细回顾了近年来偏振测量技术的研究进展。从线性偏振测量到穆勒矩阵偏振测量,技术的进步使得我们能够更准确地获取生物组织和细胞的偏振信息。例如,穆勒矩阵偏振显微镜(MMM)的出现,为病理组织的定量分析提供了新的可能性。通过双旋转延迟器或双DoFP(Division-of-Focal-Plane)偏振器等技术,研究人员能够快速、准确地测量生物样本的穆勒矩阵,从而提取出与病理现象相关的参数。

Fig. 3. Schematics and photographs of different MMMs.89 (a) DRR-UTMMM,90 (b) DoFPs-UTMMM,91,92 (c) DoFPs-ITMMM, and (d) DoFPs-CRMMM.93 (Reproduced from Ref. 89.)

生物医学应用实例

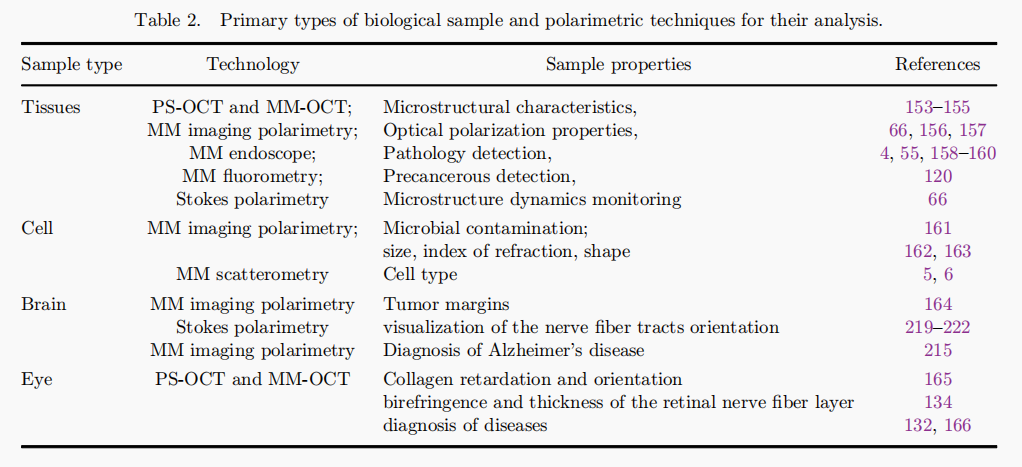

偏振技术在生物医学中的应用范围广泛。在组织分析和疾病诊断方面,穆勒矩阵偏振参数能够提供组织的微观结构信息,帮助早期定量诊断疾病。例如,在肝纤维化的研究中,通过分析穆勒矩阵偏振参数的变化,研究人员能够区分不同阶段的肝纤维化组织。此外,偏振技术还被应用于脑组织的研究,如神经纤维的可视化和阿尔茨海默病的诊断。在细胞检测方面,偏振技术能够区分不同类型的细胞,甚至可以用于监测细胞的动态变化,如细胞凋亡过程。

偏振技术与其他光学技术的结合

偏振技术的一个显著优势是它能够与现有的光学技术(如显微镜、内窥镜等)轻松集成。这种集成不仅提高了成像的对比度和分辨率,还为生物医学研究提供了更多的维度信息。例如,偏振敏感光学相干断层扫描(PS-OCT)和穆勒矩阵光学相干断层扫描(MM-OCT)技术的出现,为生物组织的三维结构成像提供了新的方法。这些技术在眼科、皮肤科、心血管疾病等领域的应用,展示了偏振技术在生物医学中的巨大潜力。

结语

偏振技术作为一种新兴的无标记生物医学测量工具,已经在生物医学领域取得了显著的进展。随着测量速度的提高、数据维度的增加以及测量精度的提升,偏振技术将在未来的研究中发挥更加重要的作用。我们期待看到更多关于偏振技术在生物医学中的创新应用,为疾病的早期诊断和治疗提供新的解决方案。

通讯作者简介

曾楠,清华大学深圳国际研究生院副研究员,其研究领域为偏振光学技术方法和应用研究,近年来集中研究光学建模仿真、组织和细胞显微成像、悬浮粒子高通量动态检测分析,以及上述在生物医学等交叉领域的应用和仪器化。

更多详情见:https://ibhe.sigs.tsinghua.edu.cn/2022/1124/c5910a59076/page.htm

版权声明:

本文由《创新光学健康科学杂志(英文)》编辑部负责整理翻译。中文内容仅供参考,一切内容请以英文论文为准。欢迎转发分享本文,如需转载,请留言或联系jiohs@mail.hust.edu.cn。

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534623-1486530.html

上一篇:[转载]【好文荐读】偏振热声成像:一种新型生物医学成像技术

下一篇:[转载]【JIOHS】2025年第3期内容摘要