原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Xiao W, Yu Y, Zhang X, et al. Consolidation of monolithic ceramics and metals via electric field controlled sintering: Revealing athermal effects on microstructures and properties. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221147

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221147

1、导读

传统烧结升温慢(~30 °C/min)、耗时长,而电场辅助烧结(如闪烧)利用焦耳热实现快速致密化,但大尺寸样品易因快速升温(~10⁴ °C/min)产生裂纹。本研究提出控制电场烧结(ECS),通过调节电流密度实现均匀缓慢加热(100–300 °C/min),制备出无裂纹大尺寸样品。ECS适用于MAX相、硬质合金、超高温陶瓷及难熔金属,并揭示了电流直接引起的非热效应(athermal effect)对烧结行为和材料结构性能的影响。ECS解决了闪烧难以制备大尺寸材料的难题,为非热效应研究提供了新手段。

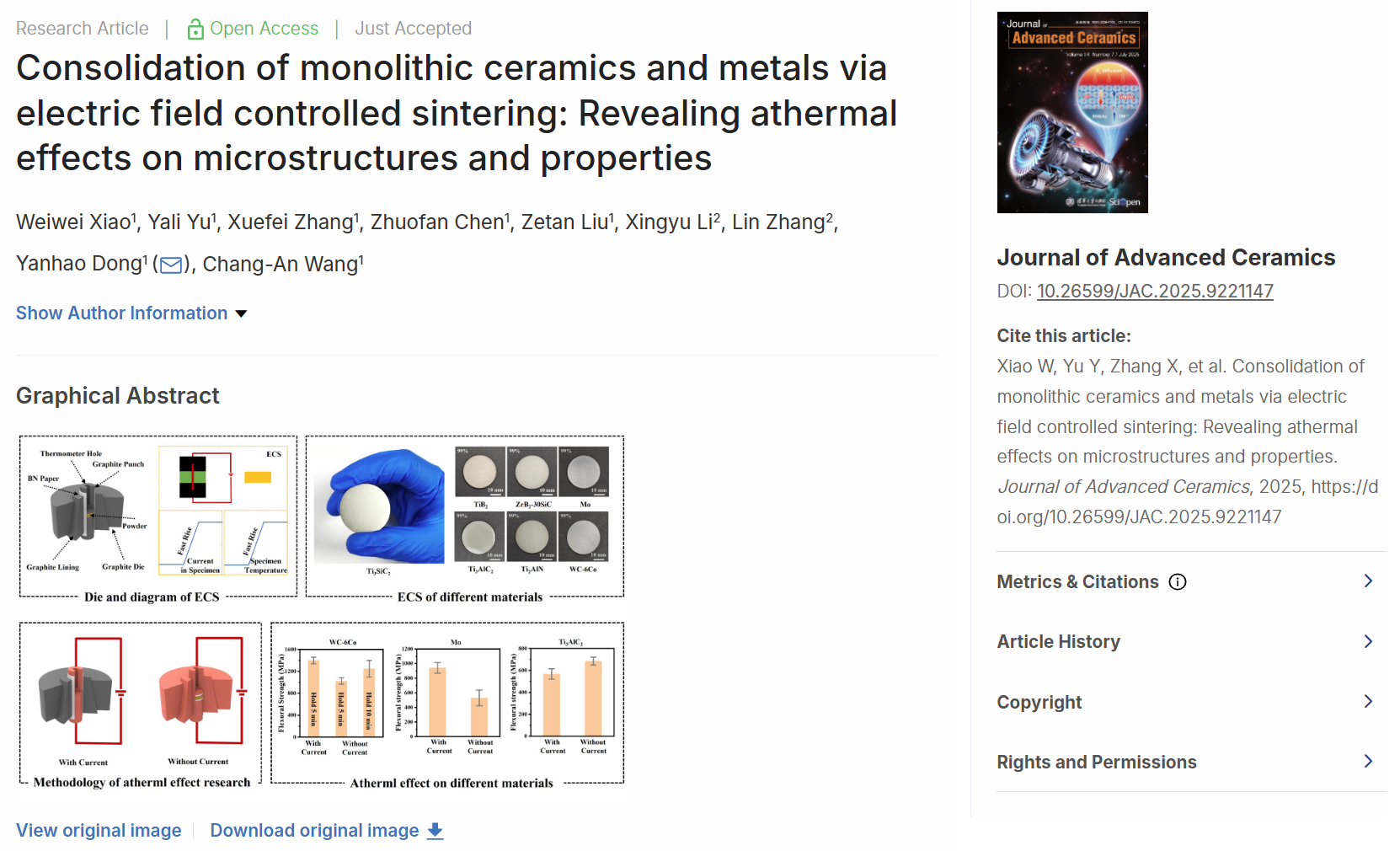

图1 ECS的模具以及烧结过程,ECS烧结的不同材料,研究非热效应方法,不同材料的非热效应

2、研究背景

传统陶瓷烧结技术受限于缓慢的升温速率(约30 °C/min),往往需要长时间处理才能实现完全致密化。相比之下,以闪烧为代表的电场辅助烧结技术因其显著的效率优势而备受学界关注。该技术通过在样品两端施加电场产生焦耳热,可在极短时间内实现材料的快速致密化。然而,当尝试将闪烧技术应用于大尺寸样品时,超快升温速率(约10⁴ °C/min)导致的严重开裂问题成为制约其实际应用的主要瓶颈。如何通过工艺创新解决这一难题,已成为当前研究的关键突破口。更引人注目的是,最新研究发现:在闪烧过程中,电流除了通过焦耳热促进烧结外,还会产生独特的非热效应——即电流直接作用于材料,通过非热力学机制影响陶瓷的烧结行为和微观结构演变。这一发现为材料科学开辟了新的研究方向,同时也对实验设计提出了更高要求:如何有效区分并深入研究这些独立于焦耳热效应的非热机制,成为当前领域的重要科学命题。

3、文章亮点

(1)大尺寸无缺陷电场辅助烧结技术突破 针对闪烧技术应用于大尺寸样品时因超快升温(~10⁴ °C/min)导致开裂这一世界性难题,本研究通过创新性工艺调控,首次实现了大尺寸陶瓷材料的无缺陷快速烧结,突破了制约闪烧技术工业化应用的关键瓶颈。

(2)电流非热效应机制新发现 首次通过精密实验设计,成功分离并证实了电流在烧结过程中独立于焦耳热的非热效应,揭示了电流直接作用于材料离子迁移的新机制。

4、研究结果及结论

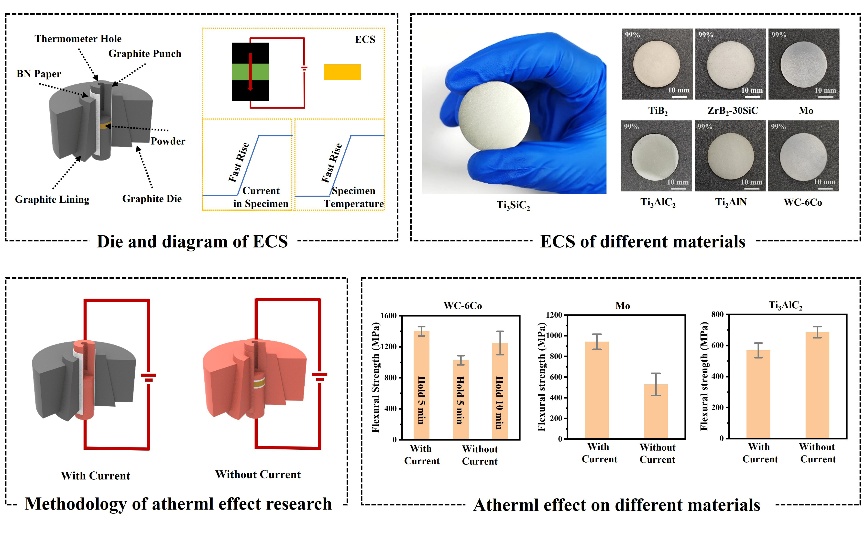

本文设计了如图2所示的两套实验装置,其中,ECS方法中用到的BN纸起到了确保电流只经过样品的作用。在上压头的测温孔可以实时监测样品温度,并且反馈给电流控制系统,通过调节电流实现温度的缓慢且均匀地提升,从而避免闪烧过程中快速升温引起的样品内部开裂。对照组(Without Current)用石墨纸取代BN纸,同时在样品上下插入BN垫片,目的是隔绝电流通过样品,在保证烧结温度、保温时间、单轴压力相同的情况下,研究电流引起的非热效应。

图 2 实验机制图:(a)有电流和(d)无电流。ECS即为有电流的实验。电流路径图:(b)有电流和(e)无电流,红色区域表示电流路径。横截面图:(c)有电流和(f)无电流。

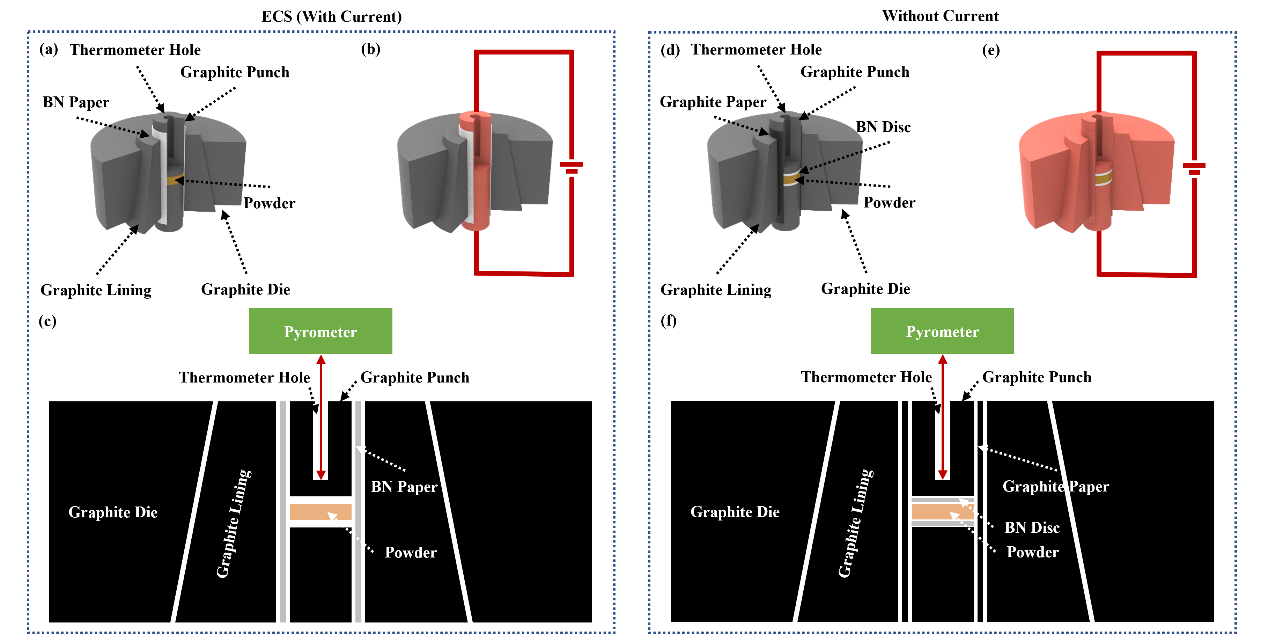

ECS过程是在真空室温的炉腔中进行的,完全是靠电流通过样品产生的焦耳热完成的烧结实验。如图3a所示,起始阶段在样品上下施加直流电压,电流和样品温度随之骤增。电流控制系统接受到来自测温孔的温度反馈,当样品温度达到300 °C时,开始限制电流增加,通过控制电流实现温度的可控提升,本文将温度控制在100–300 °C/min范围内。当达到烧结温度,开始保温。保温一段时间后,切断电源,样品温度迅速下降至室温。最终得到尺寸为30 mm的大尺寸块体材料,和闪烧制备的样品相比,此样品无宏观缺陷,如图3(b、c)所示。

图 3 (a)Ti3SiC2的ECS烧结过程中相对密度、电流、电压和样品温度随时间的变化。(b、c)烧结后的Ti3SiC2块体样品。

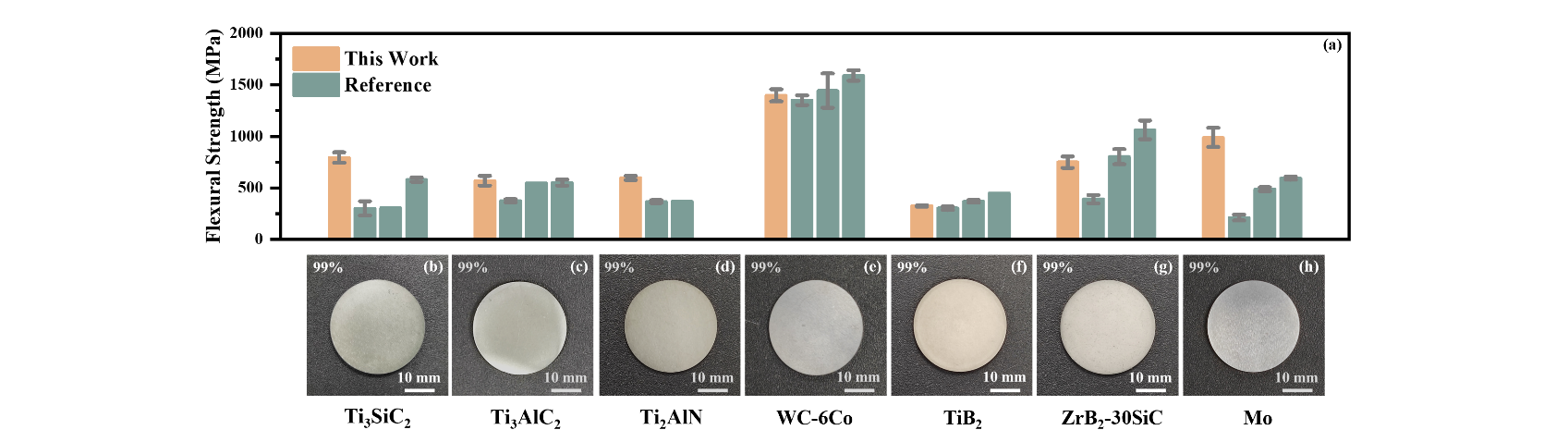

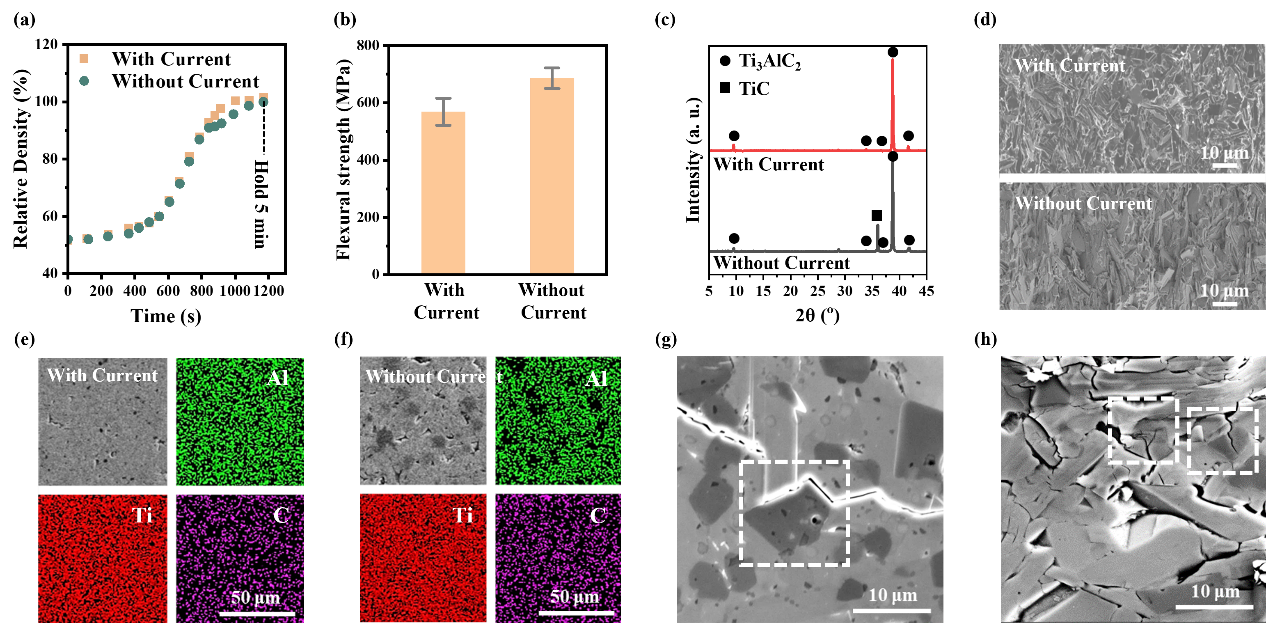

本文烧结了不同的材料,包括MAX相、硬质合金、超高温陶瓷和难熔金属,得到的块体材料致密度均可达到99%以上,且力学性能良好,如图4所示。

图 4 (a)本研究及参考文献中各种材料的抗弯强度,包括Ti3SiC2、Ti3AlC2、Ti2AlN、WC-6Co、TiB2、ZrB2-30SiC和Mo。图(b-g)分别为ECS烧结后Ti3SiC2、Ti3AlC2、Ti2AlN、WC-6Co、TiB2和ZrB2-30SiC的照片。样品左上角的数字为对应块体材料的相对密度。

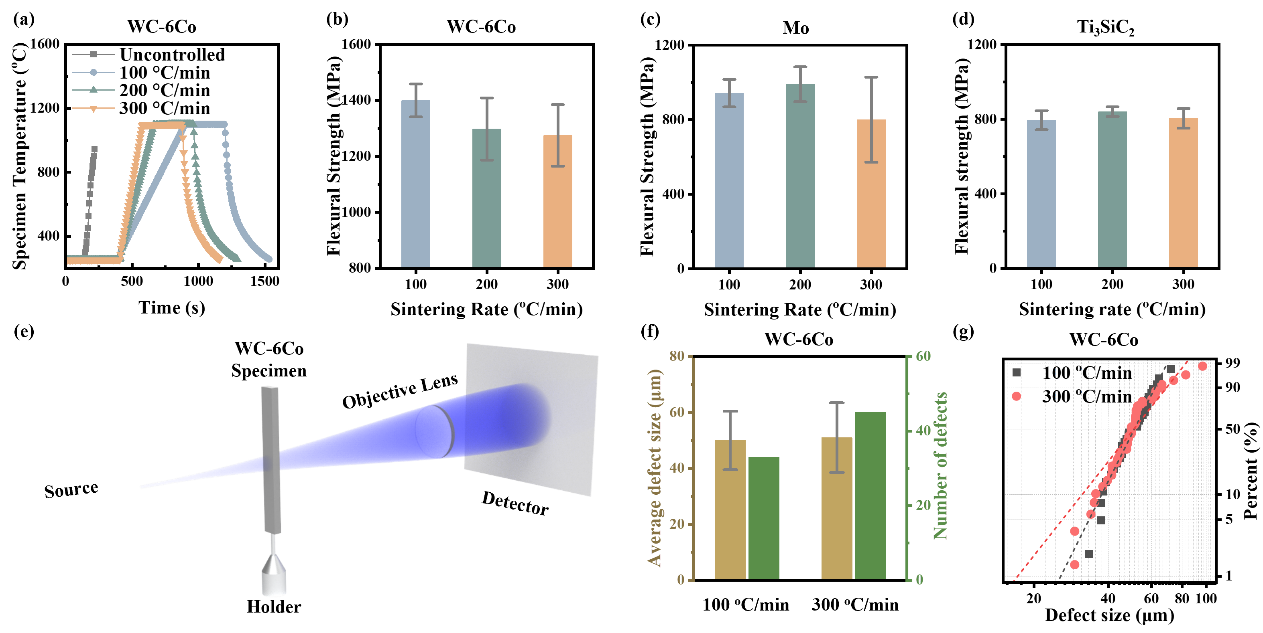

本文提出的重要论点就是通过降低升温速率可以避免样品内部开裂,因此作者设计实验并得到不同升温速率(100–300 °C/min)烧结的样品,如图5所示。对比发现,升温速率越快样品的力学性能越差,内部缺陷越多,并且缺陷尺寸分布越宽。MAX相陶瓷性能在100–300 °C/min的升温速率范围内和升温速率无关,可能是因为其抗热震性能优于其他材料。

图 5 WC-6Co的(a)样品温度随时间变化图和(b)不同升温速率制备得到样品的抗弯强度。不同升温速率制备的(c)Mo和(d)Ti3SiC2的抗弯强度。(e)用于抗弯强度测试的WC-6C样条的三维X射线显微镜分析(XRM)测试机制图,重点表征中心区域(1.5 mm × 2 mm× 1 mm),这是三点弯曲测试中的应力集中区域。(f)不同升温速率得到WC-6Co样品在相同体积内的缺陷数量和平均尺寸,以及(g)缺陷的韦伯分布图。

最后,本文研究了非热效应,利用图2d的装置,可以排除焦耳热的影响。我们研究了不同的材料WC-6Co、Mo和Ti3AlC2。

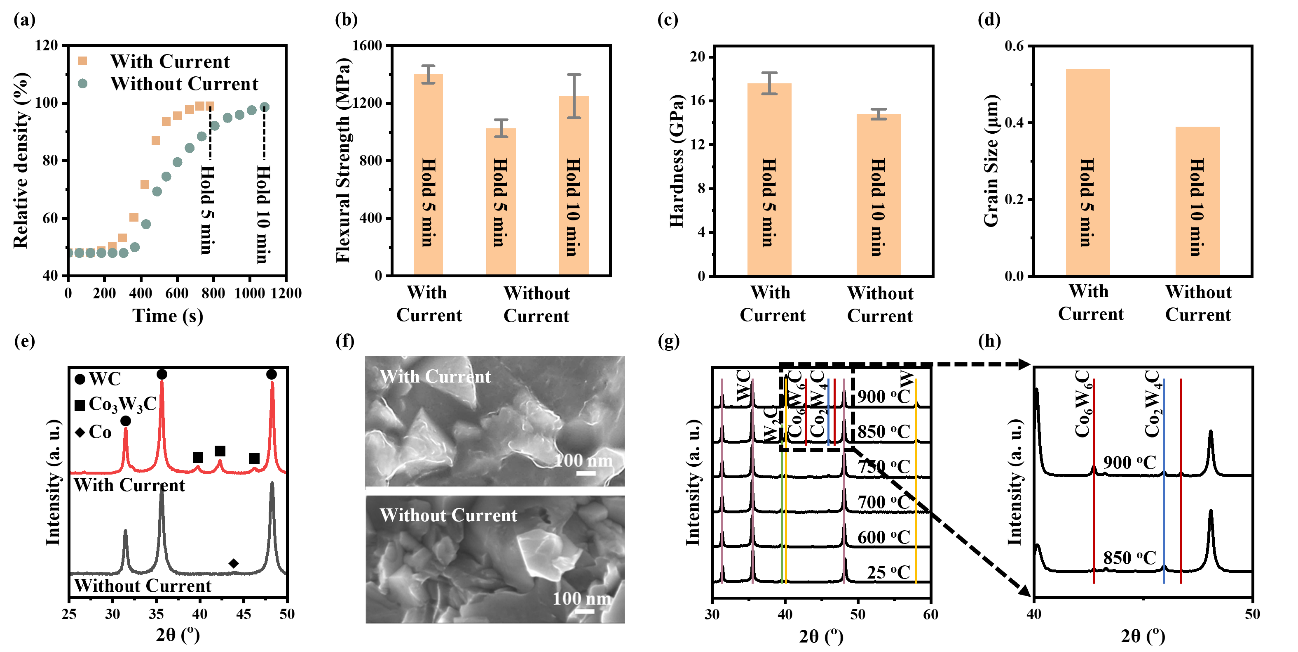

(1)WC-6Co:首先本文研究了非热效应对WC-6Co的影响,如图6所示。在温度、压力和升温速率条件相同的情况下,有电流流过的坯体收缩速度显著更快。同时,当样品密度相近时,电流通过的样品表现出更高的抗弯强度和硬度。分析物相组成发现,电流通过的样品中形成了一种新相Co3W3C,而无电流的样品中仅含有WC和Co。其可能原因是电流阻止了Co3W3C和碳的反应。Co3W3C的保留可能促进了烧结速率和力学性能的提升。

图 6 有电流和无电流样品WC-6Co的(a)相对密度随时间变化图、(b)抗弯强度、(c)硬度、(d)晶粒尺寸图、(e)XRD曲线、(f)SEM图。(g)WC-6Co原始粉末在真空环境中不同温度下的XRD曲线和(h)≥ 850 ℃时的局部XRD曲线放大图。

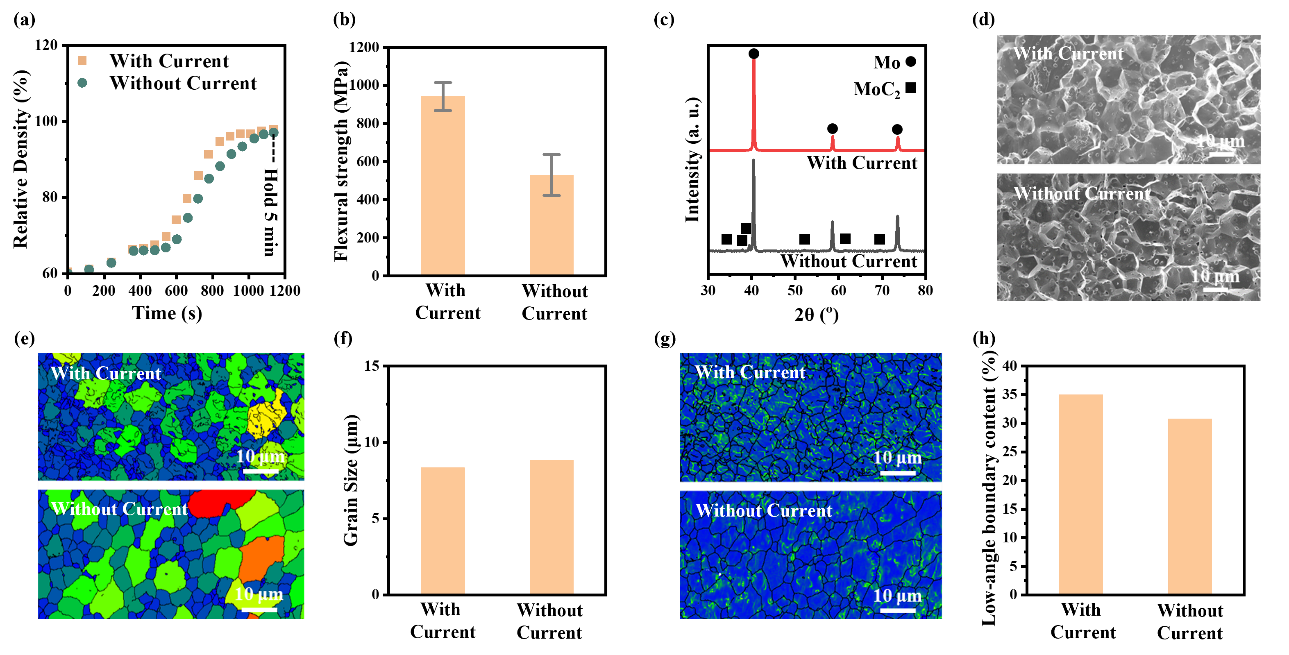

(2)Mo:其次本文研究了非热效应对Mo的影响,如图7所示。施加电流对Mo烧结速率的影响并不显著,但其对抗弯强度的提升却十分显著,抗弯强度几乎提升了一倍。成分分析揭示了有无电流条件下材料组成的重要差异。通过XRD测试发现,在无电流样品中形成了新的相Mo2C,而有电流条件下样品中仅含有纯Mo相。

对小角度晶界分布的分析显示,有电流样品中小角度晶界的分布更加广泛且均匀。此外,有电流样品中的小角度晶界数量显著多于无电流样品。小角度晶界通常被认为是材料中的软区,其分布和数量直接影响材料的强度和韧性。在本研究中,电流的引入促进了小角度晶界的形成和均匀分布,这可能是导致抗弯强度显著提升的重要原因之一。

图 7 钼样品在有电流和无电流条件下的各项性能表征图像:(a)相对密度随时间变化曲线、(b)抗弯强度、(c)XRD曲线、(d)SEM图像、(e)晶粒取向EBSD图像、(f)平均晶粒尺寸、(g)小角度晶界EBSD图、(h)小角度晶界百分比。图(e)中不同颜色代表不同晶粒取向。图(g)中绿色线代表低角度晶界,黑色线代表晶界。

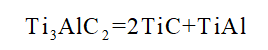

(3)Ti3AlC2:最后本文研究了非热效应对Ti3AlC2的影响,如图8所示。施加电流对Ti3AlC2的烧结速率并未产生显著影响,然而,电流加载显著降低了材料的抗弯强度。通过XRD分析发现,在无电场加载条件下,Ti3AlC2在烧结过程中发生了分解,形成了TiC新相。研究表明TiC相的形成对MAX相材料的抗弯强度具有显著提升作用。TiC相的形成机制可能与烧结过程中的固态分解有关。

进一步的断裂行为研究表明,TiC相的形成对材料的断裂行为具有重要影响。TiC相能够有效改变裂纹扩展方向并阻止裂纹扩展,从而提高材料的抗弯强度。然而,由于电流加载抑制了Ti3AlC2的分解,使得TiC相未能形成,从而导致抗弯强度的下降。

图 8 Ti3AlC2样品在有电流和无电流条件下的(a)相对密度随时间变化曲线、(b)抗弯强度、(c)XRD曲线和(d)SEM图像。Ti3AlC2样品在(e)有电流和(f)无电流条件下的EDX图像,(g, h)无电流的Ti3AlC2样品在维氏硬度测试后,裂纹扩展路径SEM图。

综上所述,本研究提出的控制电场烧结(ECS)技术有效解决了传统闪烧工艺在制备大尺寸无宏观缺陷块体材料中的技术瓶颈。通过系统实验研究,进一步揭示了电流诱导的非热效应对材料致密化过程和微观结构演变的调控机制。这一发现为开发高性能块体材料的制备工艺提供了新的理论依据和技术途径。

5、作者及研究团队简介

肖巍伟(第一作者),清华大学博士后,现入职景德镇陶瓷大学材料学院。2009~2016年,在陕西科技大学学习,获得学士及硕士学位。2018~2023年,在上海交通大学学习,获得工学博士学位。国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)、中国博士后科学基金面上资助、国家资助博士后研究人员计划(C档)获得者。目前已在J. Adv. Ceram.、Acta Mater.、J. Mater. Sci. Tech.、J. Eur. Ceram. Soc. 等期刊发表论文。

董岩皓(通讯作者),清华大学材料学院副教授,博士生导师。2012年毕业于清华大学材料科学与工程系,获学士学位。2012~2017年,在美国宾夕法尼亚大学学习,获材料学硕士、应用力学硕士和材料学博士学位,从事陶瓷材料烧结、扩散、微结构演化等基础理论的研究。2017~2022年,在美国麻省理工学院从事博士后研究,从事交叉学科材料设计、制备、微结构、衰减机理的研究。曾获得美国陶瓷学会颁发的Early Discovery Award、Edward C. Henry Award、摩根奖章和优秀博士生论文奖、美国陶瓷学会终身会员,Acta Mate. 期刊 Acta Student Award,宾夕法尼亚大学 Sidney J. Stein Prize 等荣誉。

汪长安(通讯作者),清华大学材料学院长聘教授、博士生导师,新型陶瓷材料全国重点实验室副主任。1987~1997年,在清华大学材料科学与工程系学习,获得学士及工学博士学位。2001~2002年,美国佐治亚理工学院博士后。中国硅酸盐学会及特种陶瓷分会理事,中国机械工程学会工程陶瓷专业委员会常务理事,中国稀土学会陶瓷专业委员会委员。入选教育部新世纪优秀人才支持计划、北京市科技新星计划。期刊 Int. J. Appl. Ceram. Tec. 的共同主编,期刊 Front. Mater. Sci. 的副主编,期刊 J. Adv. Ceram.、无机材料学报、硅酸盐学报、硅酸盐通报、陶瓷学报、现代技术陶瓷的杂志编委。主要研究方向为结构陶瓷及陶瓷基复合材料、多孔陶瓷、锂电池材料、催化材料等。发表SCI收录论文300多篇,论文累计被他人引用上万次。获得授权的中国发明专利30余项。获得省部级科学技术二等奖6项、三等奖1项,第五届中国硅酸盐学会青年科技奖1项。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)CHEN S, WANG L, HE G, et al. Microstructure and properties of porous Si3N4 ceramics by gelcasting-self-propagating high-temperature synthesis (SHS). Journal of Advanced Ceramics, 2022, 11(1): 172-183. https://www.sciopen.com/article/10.1007/s40145-021-0525-7

2)Zhao R, Yang H, Liu X, et al. Grain size refinement of additive manufactured Ce-TZP ceramics by coupled two-step pre-sintering and HIP. Journal of Advanced Ceramics, 2024, 13(5): 621-629. https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9220883

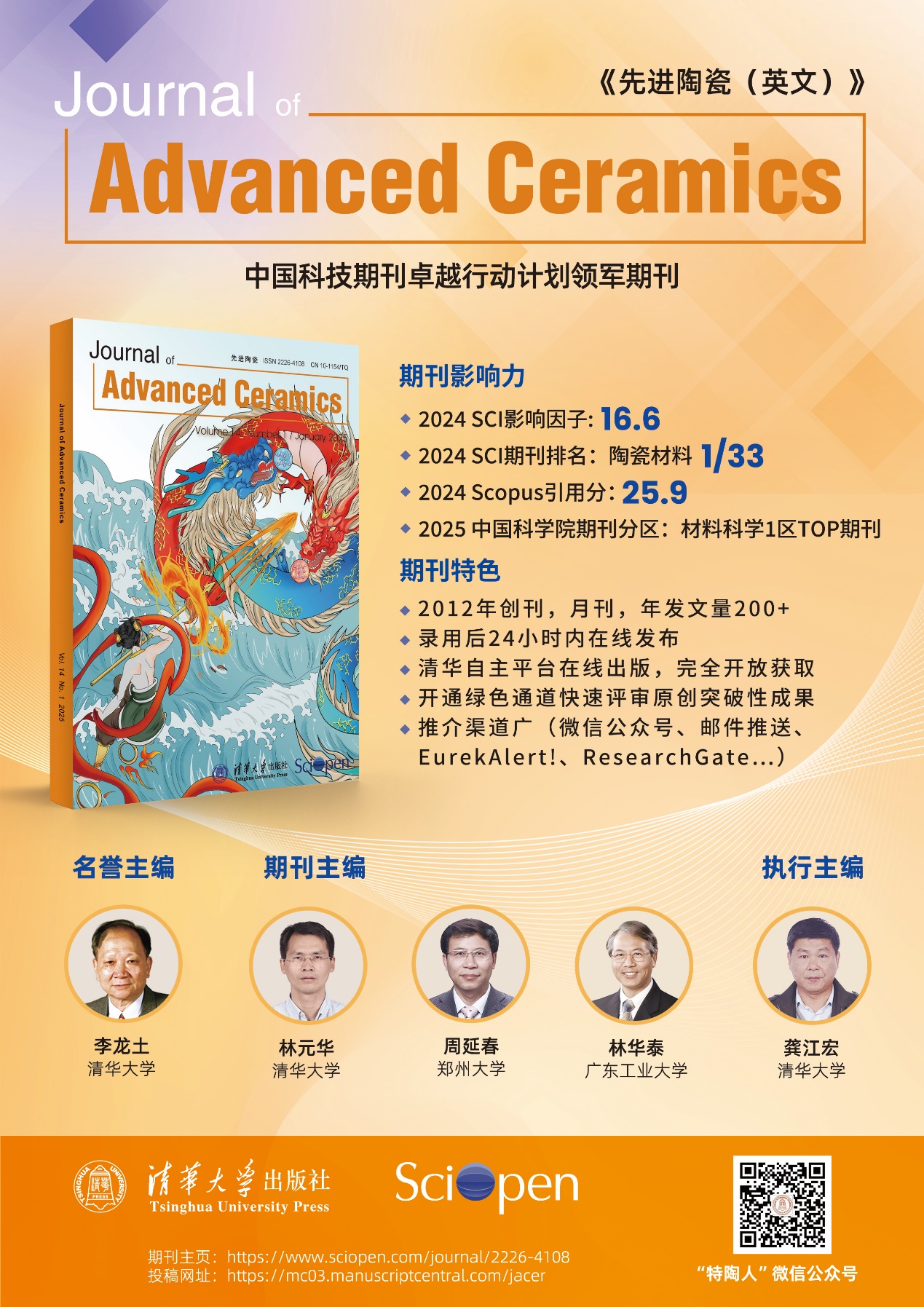

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1503003.html?mobile=1

收藏