精选

精选

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Shi K, Ding S, Zhang X, et al. Synergistic effect of sulfur atoms and ordered oxygen vacancies to enhance Fe2O3 bifunctional electrocatalytic water splitting activity. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221157.

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221157

1、导读

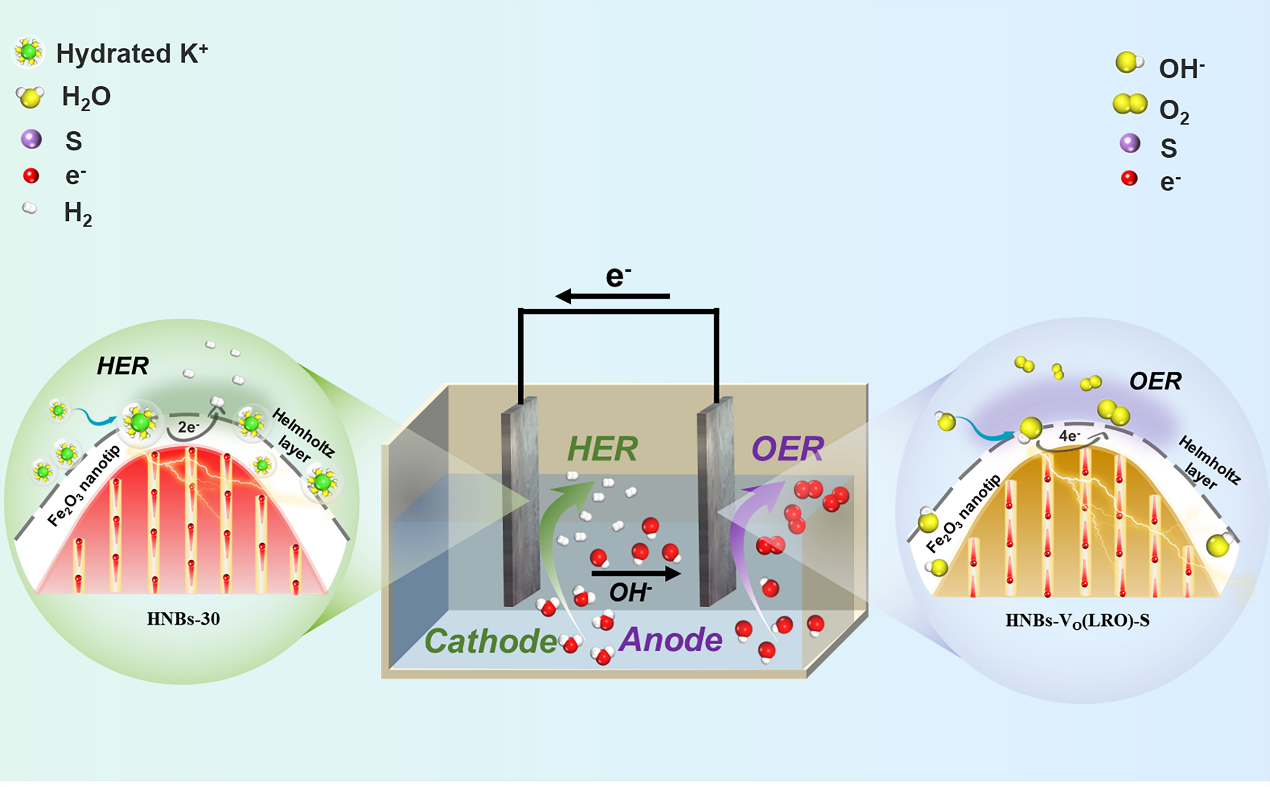

本研究采用Pd催化氧还原法和硫化热填充法制备了具有有序氧空位结构的一维Fe2O3纳米带阵列(HNBs-VO(LRO)-S),在保留有序氧空位结构的同时,使硫原子选择性填充陷阱态氧空位,从而提高Fe2O3双功能电催化剂的活性与稳定性。研究结果表明在1 M KOH条件下,HNBs-VO(LRO)-S对HER(226 mV@100 mA cm⁻²)和OER(262 mV@10 mA cm⁻²,306 mV@100 mA cm⁻²)均展现出卓越的电催化性能。此外,该双功能催化剂仅需1.92 V的低电池电压即可实现100 mA cm⁻²的电流密度,并在超过100小时的测试中展现出优异的长期稳定性。

图1 文章图片摘要

2、研究背景

面对日益严峻的环境挑战和能源短缺问题,开发新型绿色能源系统以替代传统化石燃料已成为人类迫切的需求。氢气(H₂)被视为未来环保且可再生的能源资源。其无可比拟的优势在于燃烧后仅产生水作为副产物。碱性水电解(AWE)技术被公认为最具前景的制氢方法之一,但其高昂成本阻碍了广泛应用,全球市场份额仍不足4%,微乎其微。同时铂、二氧化钌等贵金属电催化剂元素储量有限且成本高昂,限制了其大规模应用。因此,降低碱性水电解制备绿色氢气的成本,开发兼具高催化活性、低成本和优异稳定性的双功能非贵金属电催化剂,对于显著提升AWE的能源效率至关重要。

基于此,我们通过Pd催化氧还原法和硫化热填充法,在铁基体上原位制备出具有长程有序氧空位结构的Fe2O3纳米带阵列(HNBs-VO(LRO)-S),在保留有序氧空位结构的同时,使硫原子选择性填充陷阱态氧空位。长程有序氧空位可作为电子转移的快速通道,同时硫原子起到着“一石三鸟”的作用。研究结果表明,硫原子协同有序氧空位不仅提高了OER和HER的活性,而且可以稳定地应用于双功能碱性电催化水分解。

3、文章亮点

(1)我们创新性地提出了“先引入氧空位再用硫原子填充”的方法,硫化物热处理并未破坏纳米带的微观形态和晶体结构,同时能够精确调控硫原子的掺杂位置,仅填充了陷阱态氧空位,保留有序的氧空位结构。

(2)有序氧空位结构不仅为催化反应中的电荷传输提供了定向快速通道,同时在催化反应中也充当了反应活性位点。

(3)硫原子填充氧空位陷阱态形成的Fe-S配位结构,既能稳定HNBs-VO(LRO)-S有序氧空位结构免遭催化反应破坏,同时硫原子还能为催化反应提供更多活性位点。此外,硫原子降低了OOH*转化为O2的自由能势垒,优化Fe2O3表面的ΔGH*,进一步提高Fe2O3双功能电催化剂的活性和稳定性。

4、研究结果及结论

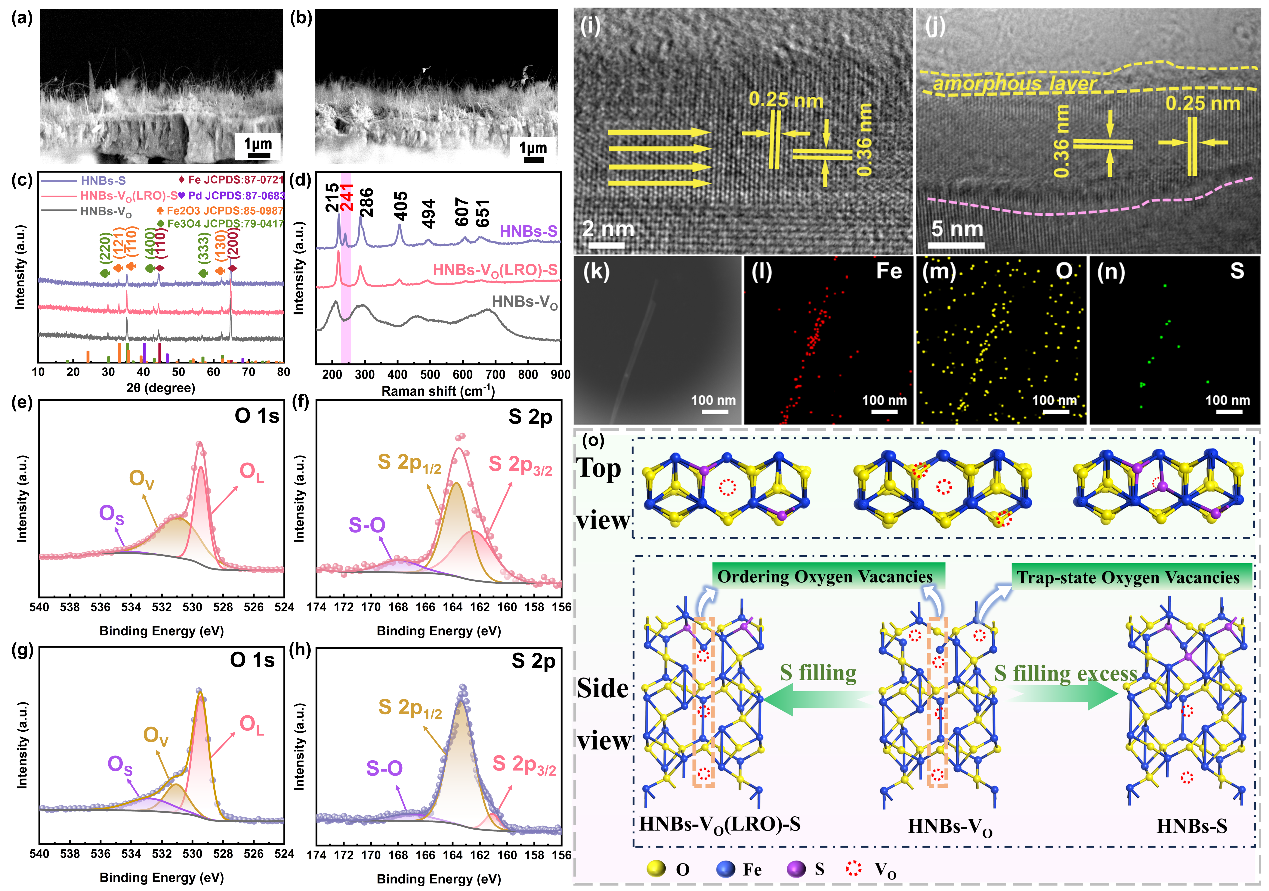

(1)结构表征:SEM和XRD测试表明经过硫热化处理后样品的形貌和晶体结构均未改变,保持一维纳米带形貌。高分辨XPS谱表明硫热化处理后HNBs-VO中氧空位的含量降低,证明S原子填充了HNBs-VO中的氧空位。在TEM中观察到在HNBs-S内部出现明显的晶格失配带,表明S原子填充浓度过高,在填充了陷阱态氧空位的同时也填充了有序氧空位。同时其表面出现2nm左右的非晶层,这可能是冷却后少量S单质覆盖于催化剂表层所致,这与Raman光谱在241cm-1处出现的新峰一致。综上所述,S原子选择性填充示意图如图2o。

图2 (a)HNBs-VO(LRO)-S与(b)HNBs-S 的横截面SEM图像;(c)HNBs-VO、HNBs-VO(LRO)-S和HNBs-S的XRD图谱及(d)拉曼光谱;(e)HNBs-VO(LRO)-S的O1s高分辨XPS谱和(f)S2p高分辨XPS谱;(g)HNBs-S的O1s高分辨XPS谱和(h)S2p高分辨XPS谱;(i)HNBs-VO(LRO)-S的TEM图像(插图为电子衍射图案);(j)HNBs-S的TEM图像;(k–n)对应于HNBs-VO(LRO)-S的EDS图谱;(o)硫原子选择性填充示意图。

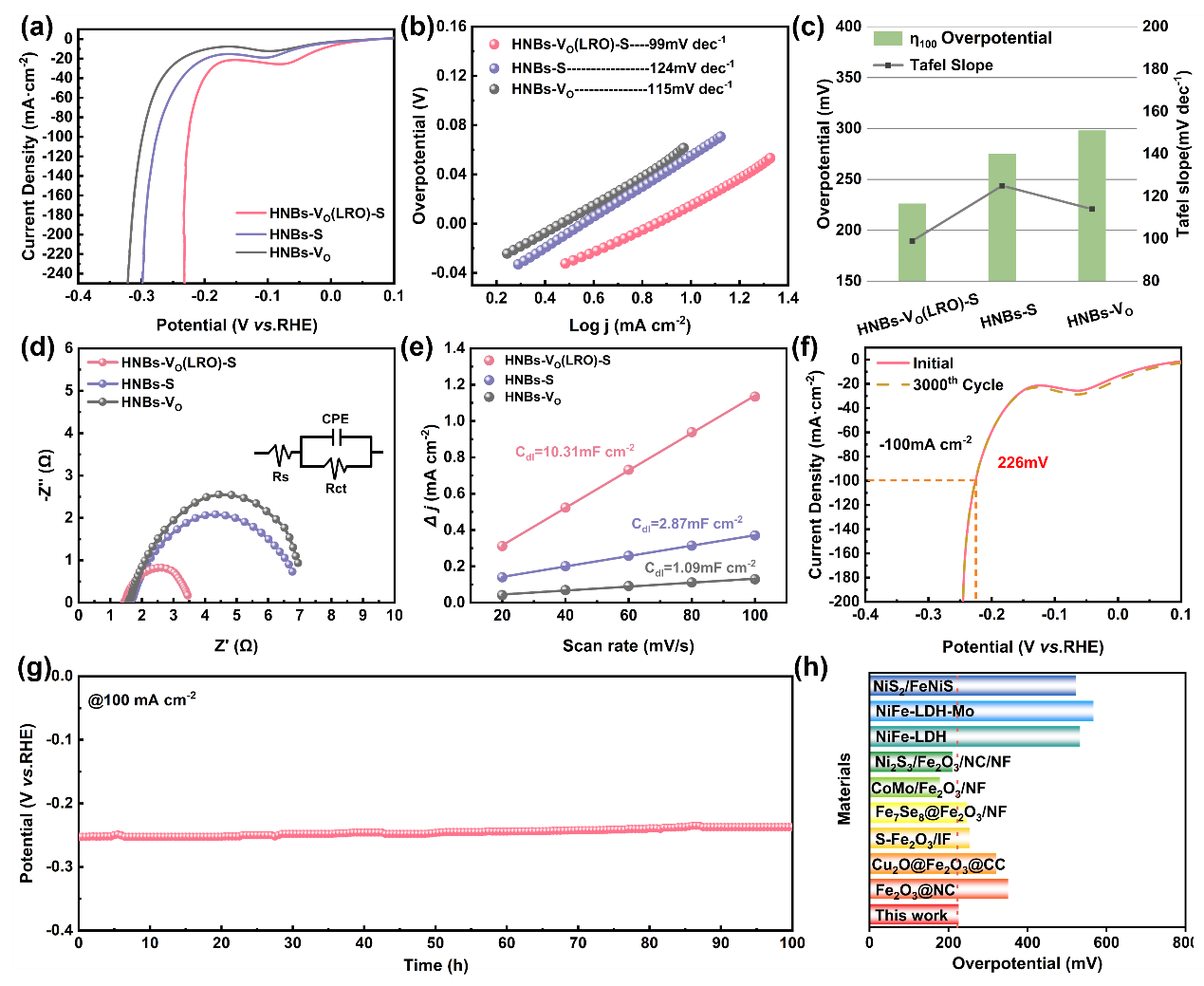

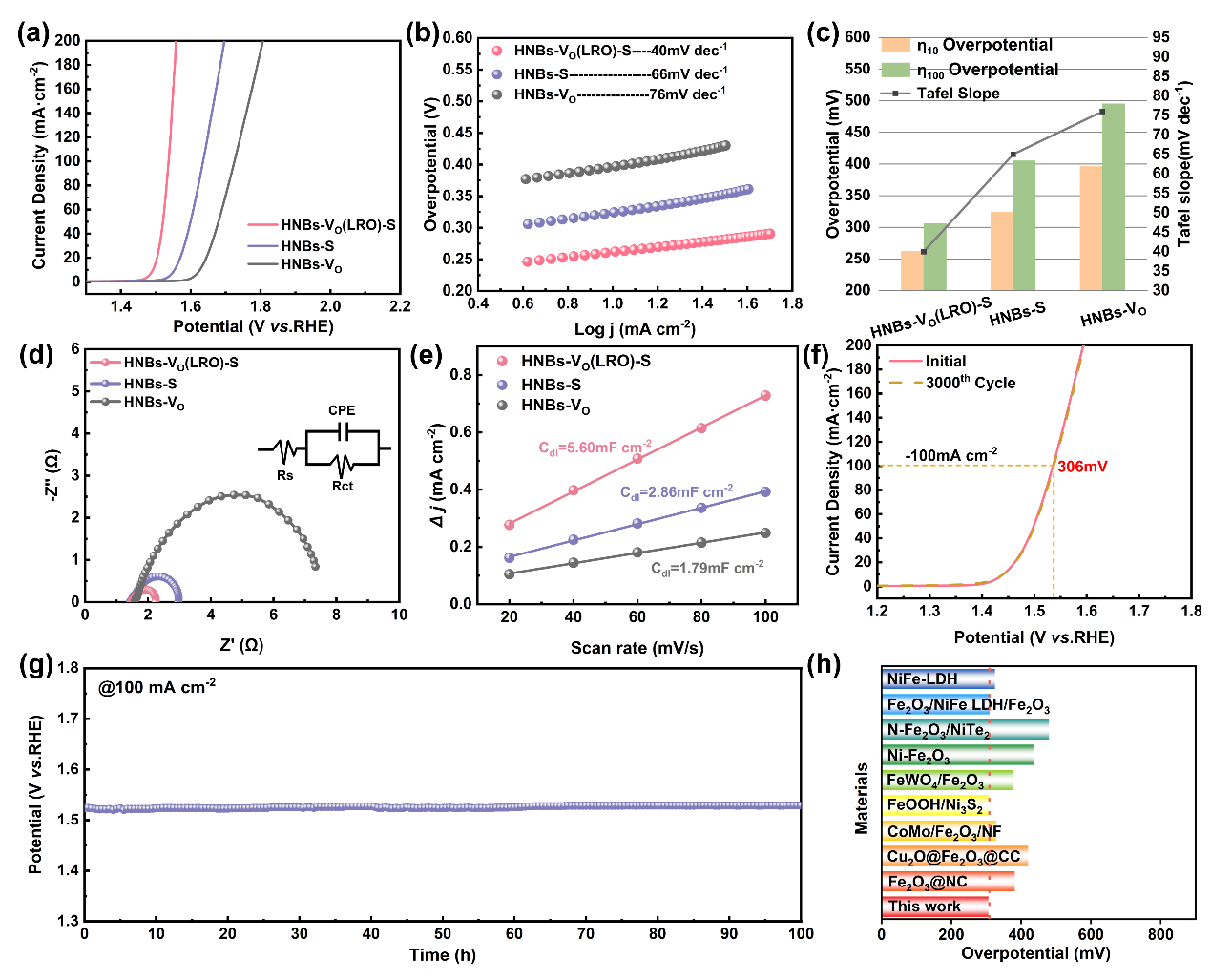

(2)HER和OER性能测试:实验结果表明,HNBs-VO(LRO)-S表现出最佳的HER和OER性能,在电流密度为100 mA cm-2时,在HER过程中其具有最低的过电位(226mV)和最小的Tafel斜率(99 mV dec-1),在OER过程中其具有最低的过电位(306mV)和最小的Tafel斜率(40 mV dec-1)。此外,EIS测试和CV测试表明HNBs-VO(LRO)-S具有最小的转移电阻和最大的电化学活性面积,这归因于有序氧空位结构为电荷提供了快速转移的通道,同时S原子可充当有效的活性位点,显著提高了HER和OER活性。为了进一步评估催化剂的稳定性,对HNBs-VO(LRO)-S分别进行了3000次LSV循环测试和100 h的HER和OER稳定性测试,测试结果表明,催化剂的形貌结构未发生改变,这可能是由于形成的Fe-S配位结构提高了有序氧空位结构的稳定性。

图3 HNBs-VO(LRO)-S、HNBs-S及HNBs-VO在1.0 M KOH溶液中HER催化活性:(a) LSV曲线;(b)基于图(a)中LSV曲线计算的Tafel图;(c)过电位分布电位直方图;(d)Nyqusit图;(e) 双电层电容;(f) HNBs-VO(LRO)-S在3000次循环伏安法前后记录的LSV曲线;(g) HER稳定性测试;(h) HER性能对比。

图4 HNBs-VO(LRO)-S、HNBs-S及HNBs-VO在1.0 M KOH溶液中OER催化活性:(a)LSV曲线;(b)基于(a)中LSV曲线计算的Tafel图;(c)过电位分布电位直方图;(d)Nyqusit图;(e)双电层电容;(f)HNBs-VO(LRO)-S在3000次循环伏安法前后记录的LSV曲线;(g)OER稳定性测试;(h)OER性能对比。

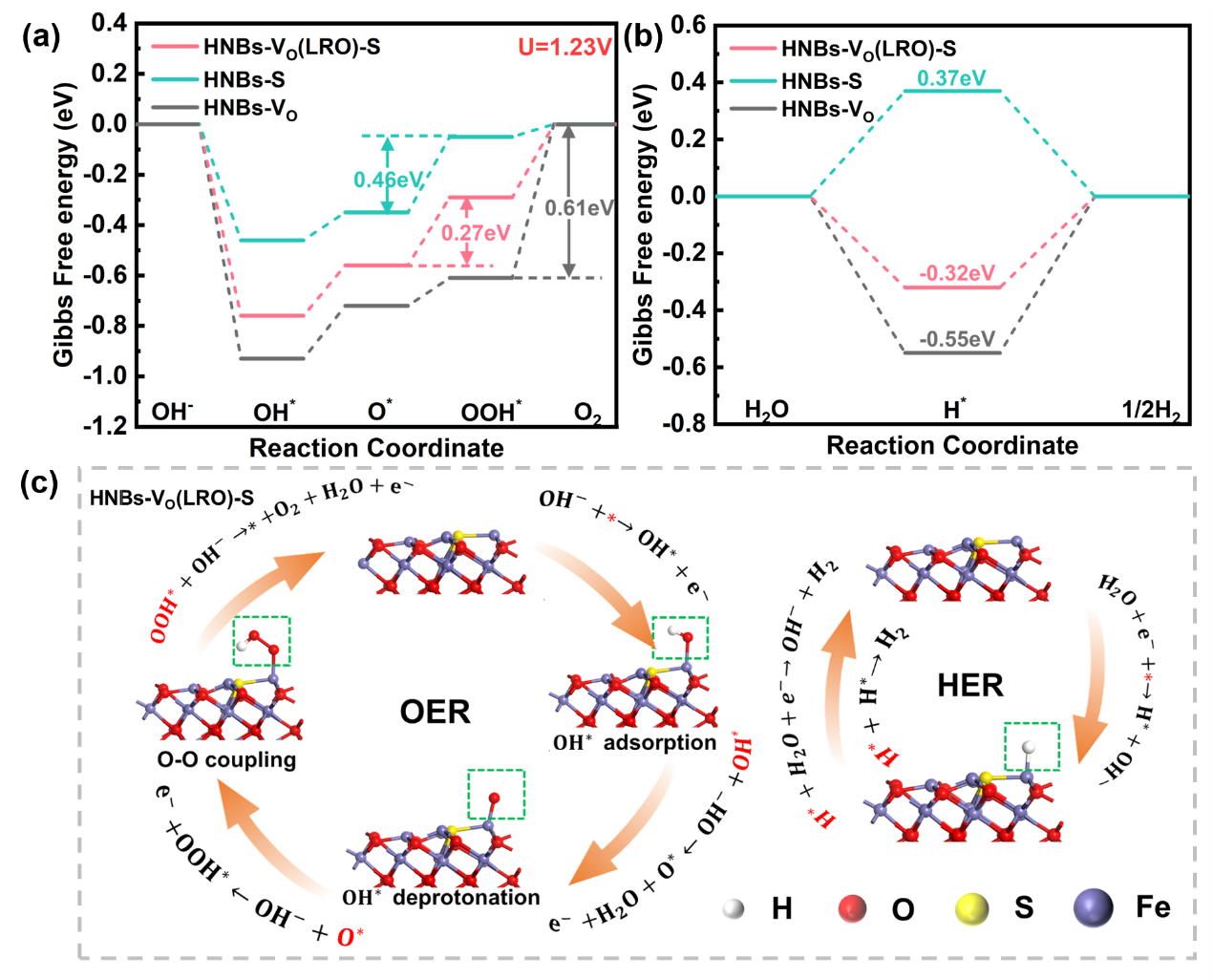

(3)理论计算:为了进一步研究HER和OER的电催化机制,采用密度泛函(DFT)计算了水分解过程中的吉布斯自由能(DG)变化。计算表明,在OER过程中催化机制遵循四电子途径,DG曲线(图5a)表明O2的形成是HNBs-VO速率决定步骤(RDS),HNBs-VO(LRO)-S、HNBs-S的RDS是OOH*的形成。值得注意的是,采用S原子填充后,HNBs-VO(LRO)-S的ΔGRDS显著降低,表明硫原子填充陷阱态氧空位后保留的长程有序氧空位可作为电子传输的快速通道,从而显著提升Fe2O3纳米带的双功能电催化活性,同时S原子的填充降低了O*形成OOH*所需的自由能势垒。对于HER,HNBs-VO(LRO)-S表现出最佳的氢吸附能(DGH*=-0.32 eV),有序氧空位的存在同样加速了HER催化反应动力学,并提升了HNBs-VO(LRO)-S的催化活性,同时S原子填充优化了Fe2O3表面的ΔGH*。

图5 DFT计算得到的HNBs-VO(LRO)-S、HNBs-S及HNBs-VO(a)OER和(b)HER的吉布斯自由能图;(c)HNBs-VO(LRO)-S表面中间体的吸附构型

5、作者及研究团队简介

薛晋波(通讯作者):太原理工大学副教授,博士生导师。曾任运城市科技局副局长(挂职),山西省科技创新团队成员,“三晋人才”支持计划青年优秀人才,新材料未来产业发展指导专家,美国伊利诺伊大学和清华大学访问学者,任山西省电子显微学会、中国感光学会光催化专业委员会和中国化学会会员。主要半导体新材料在能源环境方面的应用研究,主持国家级项目2项,省部级项目8项,横向项目3项,授权国家发明专利6项,发表SCI论文100余篇。

石凯宁(第一作者):太原理工大学在读硕士研究生,研究方向为半导体光电催化水分解方面的研究。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)Xue J, Li J, Sun, Z, et al. Oxygen vacancy self-doped single crystal-like TiO2 nanotube arrays for efficient light-driven methane non-oxidative coupling. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(8): 1577-1592, https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220773.

2)Li H, Shen Q, Zhang H, et al. Oxygen vacancy-mediated WO3 phase junction to steering photogenerated charge separation for enhanced water splitting. Journal of Advanced Ceramics, 2022, 11(12): 1873-1888, https://doi.org/10.1007/s40145-022-0653-8.

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1502368.html?mobile=1

收藏