精选

精选

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Li W, Pang H, Zhang Z, et al. Core–shell SiCw@TiC composite whisker-reinforced Al2O3 ceramics: Preparation, properties, and toughening mechanisms. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14(6): 9221093. https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221093

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221093

ResearchGate:Core-shell SiCw@TiC composite whisker-reinforced Al2O3 ceramics: Preparation, properties, and toughening mechanisms

1、导读

本研究制备出一种以TiC包覆SiCw(SiCw@TiC)核壳结构晶须作为增强相的Al2O3复合陶瓷,并研究核壳结构晶须在陶瓷基体内的形成机制、微区应力分布及增韧机理。SiCw@TiC核壳结构晶须微区呈现出复杂的几何形态与多维异质性,这种独特的微区结构产生复杂的应力场,诱发多种机制耗散裂纹扩展能,显著提升Al2O3基体的断裂韧性。所制备的Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷维氏硬度、弯曲强度和断裂韧性分别为21.38±0.93 GPa、693±49 MPa和7.15±0.47 MPa·m1/2。这种以核壳结构晶须作为增强相的设计理念、制备方法以及增韧机理为结构陶瓷增韧研究提供了新思路。

2、研究背景

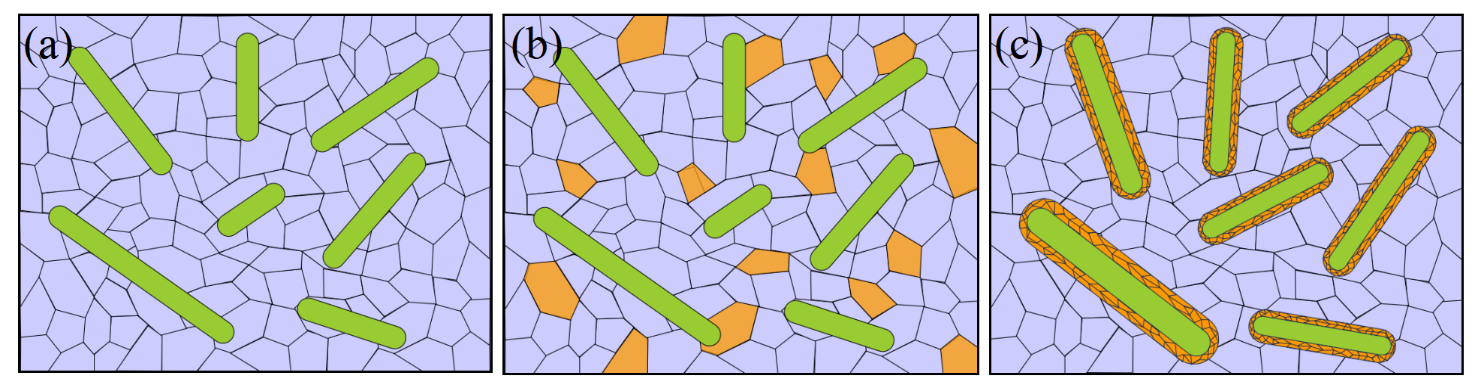

Al2O3陶瓷具有优异的物理化学性能和相对低的成本,已经在航空航天、国防、机械、石油化工和生物医学等领域得到了应用。然而,低断裂韧性限制了其更广泛的应用,因此,增韧一直是Al2O3陶瓷的重要研究方向。研究表明,通过引入不同形态尺寸的第二相,如颗粒、晶须、纤维、管状或片状结构的TiB2、Si3N4、SiC、ZrO2和TiC等,可有效提升Al2O3陶瓷断裂韧性。其中,SiCw因其低缺陷密度、高弹性模量、优异的拉伸强度和卓越的热稳定性等综合优势,成为最有效的增韧剂之一。尽管SiCw增韧Al2O3陶瓷的研究不断推进,但近年来SiCw的增韧效果已进入平台期。这种停滞主要源于当前研究多聚焦于优化SiCw引入方法和烧结工艺,而非创新增韧结构本身。如图1(a)和(b)所示,现有Al2O3-SiCw复合材料的增韧结构始终局限于SiCw独立分散在Al2O3基体中。虽然SiCw引入方法和烧结工艺优化能不同程度促进Al2O3陶瓷断裂韧性提升,但是由于最终产物的增韧结构基本相同,因此其增韧效果差异不大,亟需开发新型增韧结构以突破当前Al2O3-SiCw复合陶瓷的增韧瓶颈。

图1 Al2O3-SiCw复合陶瓷微观结构示意图(a)单一SiCw增韧,(b)相互分离的SiCw和异相颗粒协同增韧, (c)本研究提出的SiCw@TiC核壳结构晶须增韧

3、文章亮点

(1)提出一种以TiC包覆的SiCw(SiCw@TiC)核壳结构晶须作为Al2O3陶瓷增韧相的理念。

(2)Al2O3陶瓷基体内的SiCw@TiC核壳晶须微区呈现出复杂的几何形态与多维异质性,这种独特的微区结构产生复杂的应力场,诱发多种机制消耗裂纹扩展能,显著提升Al2O3基体的断裂韧性。

(3)Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷断裂韧性达到7.15±0.47 MPa·m1/2,优于多数Al2O3-SiCw复合陶瓷。

4、研究结果及结论

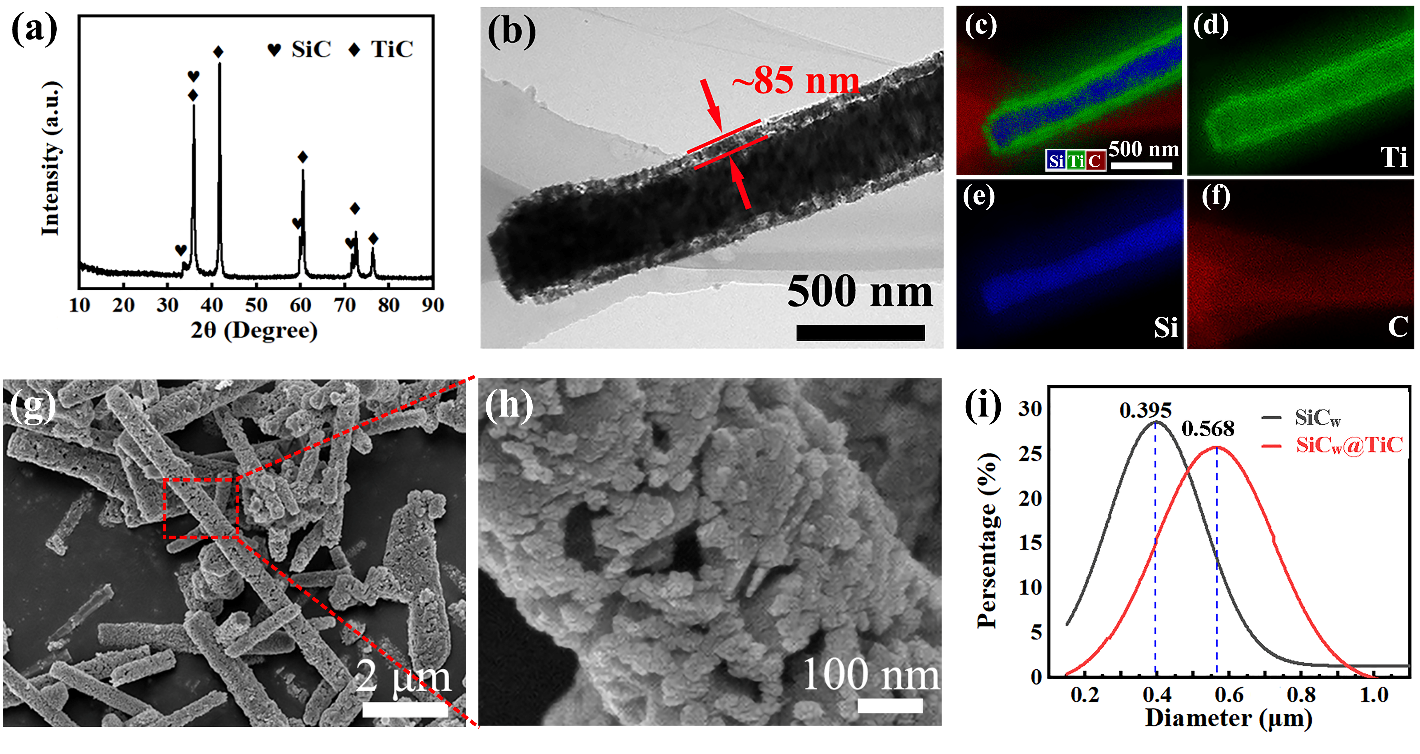

图2 SiCw@TiC核壳结构晶须粉体的(a)XRD谱图, (b)TEM图片,(c)-(f) EDS图片, (g)和(h)SEM图片, (i)直径分布图

图2展示了通过熔盐法合成的SiCw@TiC核壳结构晶须粉体的物相组成和微观结构。可以看出,SiCw@TiC核壳结构晶须主要由SiC和TiC两种目标物相组成,微米级的SiCw作为核,被纳米级TiC颗粒组成的厚度约为85nm的壳层所包裹,呈现出典型的核壳结构。上述结果表明,SiCw@TiC核壳结构晶须粉体被成功制备。

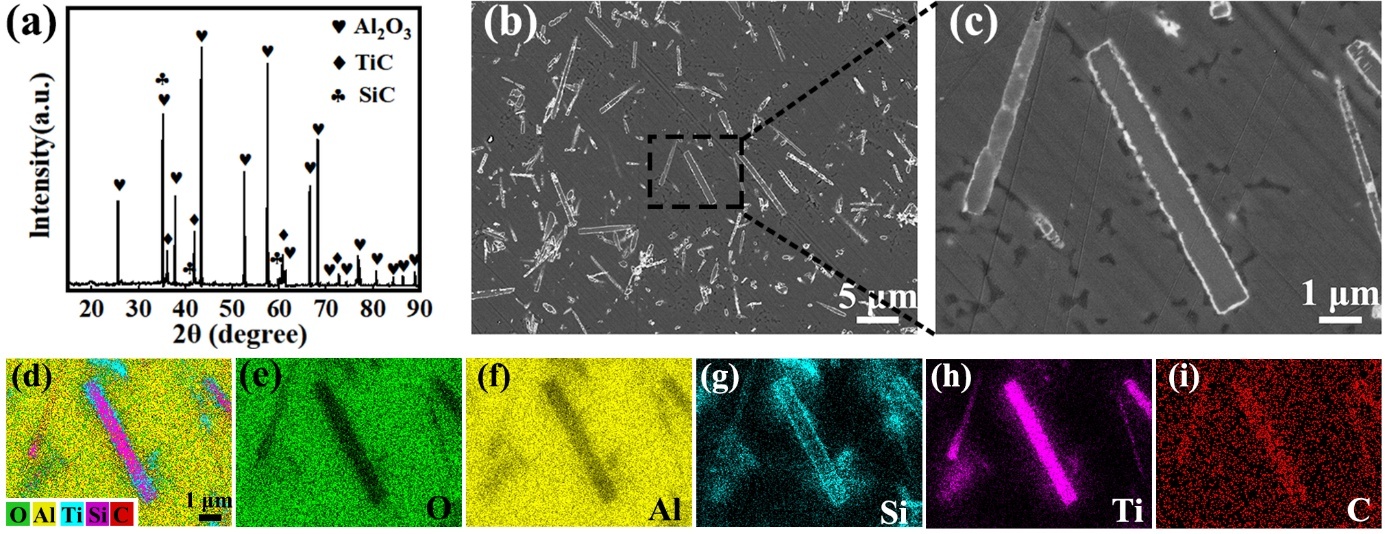

图3 Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷抛光面的(a)XRD谱图, (b)和(c)BSE 图片, (d)-(i)EDS图片

图3(a)表明,烧结后SiCw@TiC复合晶须在Al2O3基体内没有发生物相变化,原始物相SiC和TiC得到保留。图3(b)-(i)展现,SiCw@TiC 核壳结构晶须均匀的分散在Al2O3基体内,SiCw核与TiC壳层之间以及 TiC壳层与Al2O3基体之间具有良好的界面相容性,这对提升材料的力学性能至关重要。此外,在基体中还观察到孤立的TiC,这是由于SiCw@TiC复合晶须粉体在清洗、筛分和混合过程中核壳结构发生部分破坏所致。图3证实烧结后 SiCw@TiC复合晶须的核壳结构在Al2O3基体中得以保留,从而成功制备出了 SiCw@TiC 核壳结构晶须增韧的Al2O3复合陶瓷。

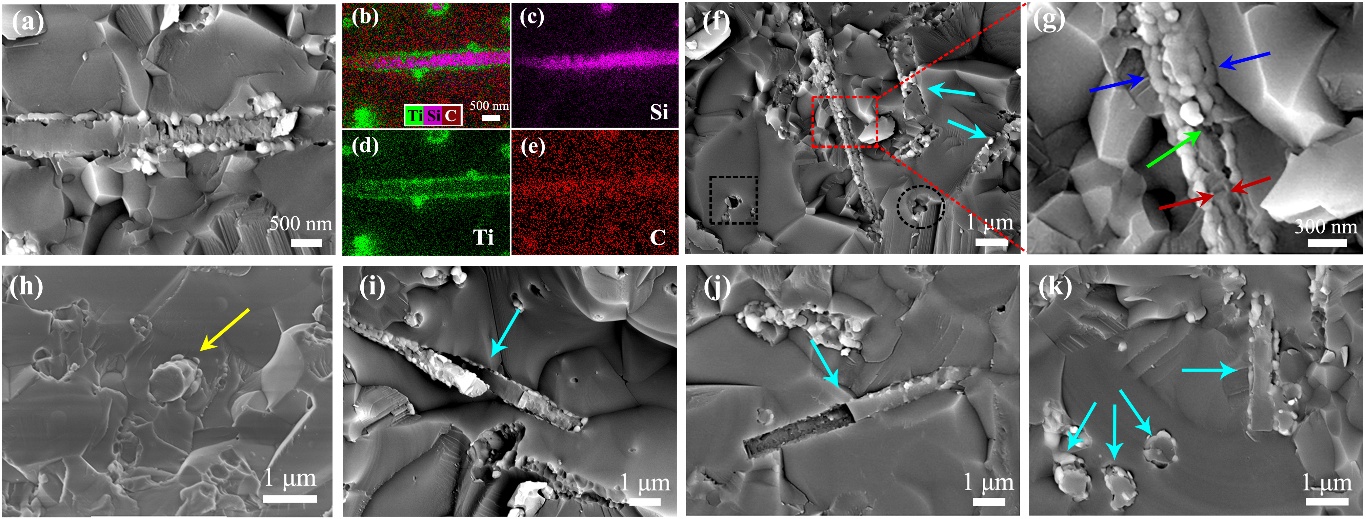

图 4(a)-(e)展现微米级的SiCw被纳米级TiC颗粒组成的壳层所包裹,TiC 的晶粒尺寸和壳层厚度与烧结前SiCw@TiC晶须粉体中的TiC晶粒保持一致,进一步证实了核壳结构的稳定性。图4(f)和(g)呈现出复杂的断裂表面,核壳结构晶须周围存在多维度的断裂方式:微米级Al2O3晶粒与TiC壳层之间的界面(蓝色箭头标记)以及SiCw与TiC壳层之间的界面(红色箭头标记)发生了沿晶断裂;TiC壳层自身也沿TiC纳米晶粒的晶界发生断裂,产生的断面连接了壳层两侧的界面(绿色箭头标记)。同时,还可见晶须拔出现象,包括 SiCw从 TiC 壳层中拔出(黑色方框标记)以及 SiCw@TiC核壳晶须整体从基体中拔出(黑色椭圆标记)。图4(h)-(k)展现了SiCw晶须拔出(黄色箭头标记)和SiCw核内自身的穿晶断裂(浅蓝色箭头标记)现象。这些多维度的断裂机制有助于提高复合陶瓷的断裂韧性。

图4 Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷断面的(a)SEM图片,(b)-(e)EDS图片, (f)-(k)SEM图片

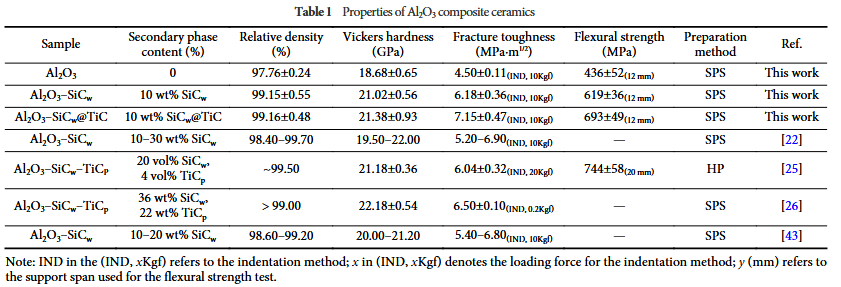

表1对比了本研究制备的纯Al2O3陶瓷、Al2O3-SiCw复合陶瓷、Al2O3- SiCw@TiC复合陶瓷的力学性能,以及其他文献报道的Al2O3-SiCw复合材料的力学性能。Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷的维氏硬度为21.38±0.93 GPa,与报道的Al2O3- SiCw复合材料的维氏硬度相当。Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷的抗弯强度为 693±49 MPa,略高于Al2O3-SiCw复合陶瓷对照样品(619±36 MPa),这种增强可归因于TiC作为过渡层对SiCw产生压应力,有利于提高复合材料的强度。值得注意的是,Al2O3-SiCw@TiC断裂韧性为7.15±0.47 MPa·m1/2,明显优于其他Al2O3-SiCw复合材料,表明核壳结构晶须增韧的策略是有效的。

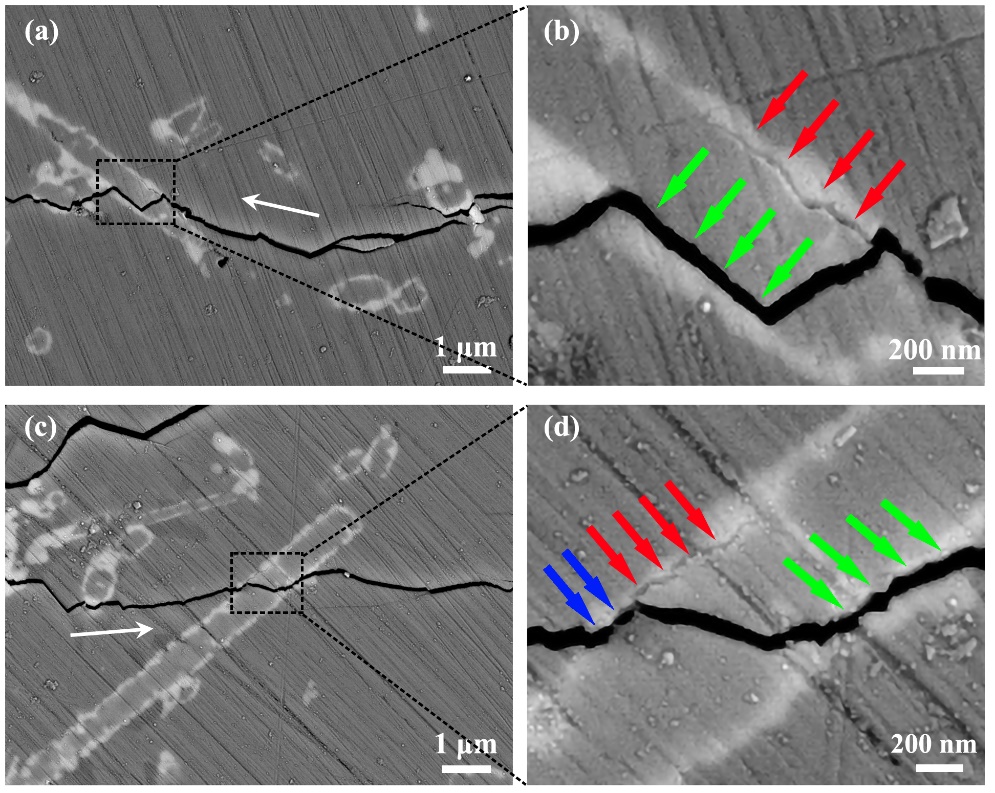

图5 Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷带有裂纹的抛光表面BSE图片(白色箭头标注了裂纹扩展方向)

图5揭示了Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷中裂纹的扩展行为。裂纹扩展机制可从两个层面进行分析。若将 SiCw@TiC核壳结构晶须视为一个整体,会出现裂纹偏转、晶须桥接和晶须断裂等现象,这与单相 SiCw增强Al2O3陶瓷的机制相似。若将 SiCw@TiC晶须视为一种复合结构,晶须内部展现额外的裂纹扩展路径。SiCw@TiC 的核壳结构显著延长了裂纹扩展路径,并沿SiCw-TiC界面诱导出反向裂纹。此外,裂纹被迫两次穿过TiC壳层,进一步耗散了裂纹扩展能量。这种多维度的裂纹扩展行为源于SiCw@TiC晶须周围复杂的应力环境,而这种应力环境是由复合晶须独特的几何结构(纳米颗粒组成的TiC壳层完全包裹SiC 晶须)和多维度异质性(Al2O3/SiC/TiC物相组成差异、微米/纳米晶粒尺寸差异以及热膨胀系数差异)所导致的。总之,在Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷内,SiCw的增韧机制仍然有效,而特殊的核壳结构又引入了独特的能量耗散机制,这种双重作用使得Al2O3-SiCw@TiC复合陶瓷具有优异的断裂韧性。

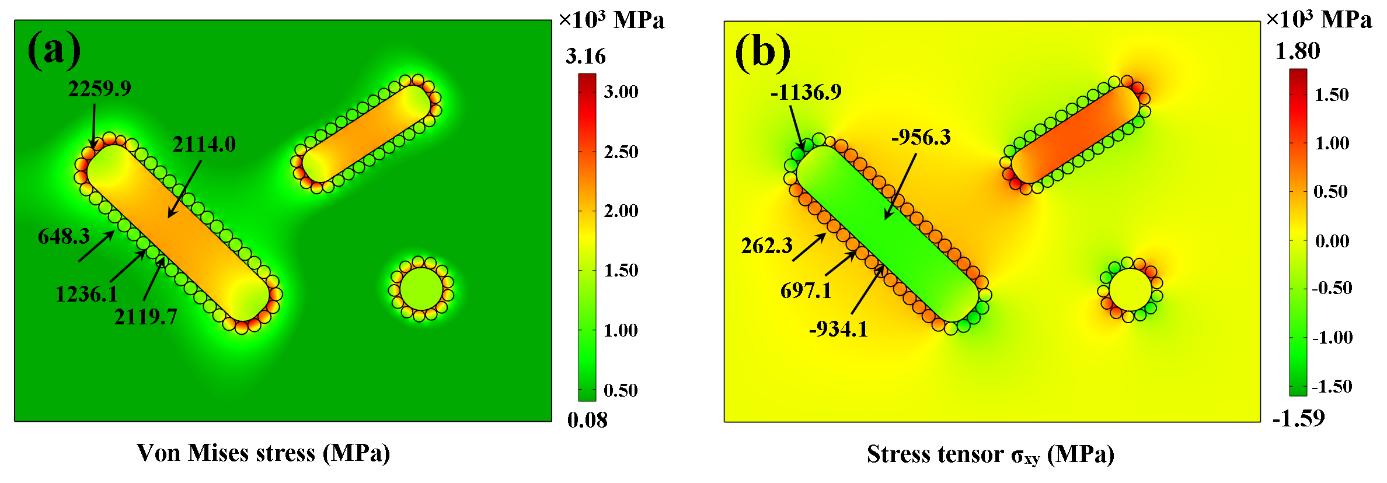

图6 COMSOL软件对SiCw@TiC核壳结构晶须周围残余应力大小及分布的模拟

图6展现,TiC壳层与SiCw界面处的应力高达2119.7 MPa,这种高应力促使裂纹沿TiC壳层与SiCw的界面扩展。同时,在外部应力作用下,SiCw晶须内部产生高达2114.0 MPa的应力,导致裂纹穿过SiCw引发穿晶断裂,这与图5所示的裂纹扩展模式基本一致。此外,在核壳结构晶须的两端,TiC壳层与SiCw界面处产生了2259.9 MPa的峰值应力,这解释了为何晶须拔出现象主要发生在核壳结构晶须的端部。应力分布模拟结果与核壳结构晶须微区的断裂模式高度吻合,为SiCw@TiC核壳结构晶须增韧机制解释的合理性和可靠性提供了有力证据。

5、作者及研究团队简介

李卫星(第一作者),河北工程大学材料科学与工程学院硕士研究生,研究方向为复合陶瓷结构设计及增韧机理,参与国家自然科学基金和河北省自然科学基金项目研究,以第一或共同作者身份发表SCI论文6篇,申请发明专利1项。

张志晓(通讯作者),教授,博士生导师,全国青年岗位能手,新加坡国立大学博士后,现任河北工程大学分析测试实验中心主任。获河北省拔尖人才(专技),河北省优青,河北省“三三三人才工程”人选,河北省高新技术企业评审专家,首批邯郸市青年拔尖人才等称号。担任International Journal of Applied Ceramic Technology编委,Journal of Advanced Ceramics青年编委,《无机材料学报》青年编委,World Journal of Engineering副主编,河北省兵工学会常务理事等学术兼职。长期从事复合陶瓷结构设计、特种制备技术及强韧化机理研究。近年来获河北省自然科学奖三等奖1项(第一完成人);主持国家自然科学基金、河北省优秀青年科学基金、河北省高层次人才资助项目等省级以上科研项目8项。以第一/通讯作者身份在J Eur Ceram Soc,J Adv Ceram,J Am Ceram Soc等期刊上发表SCI论文40余篇(包括ESI热点论文1篇、高被引论文2篇);获授权国家发明专利12项,实现专利转让3项;

张晓荣(通讯作者),教授,硕士生导师,河北工程大学机械与装备工程学院教师,机械工程学科学术骨干,河北省智能工业装备技术重点实验室学术带头人。获河北省“三三三人才工程”人选,河北省燕赵英才(A),河北省高等学校青年拔尖人才,河北省高新技术企业评审专家,邯郸市“最美青春榜样”,河北工程大学教学名师等称号。近年来获河北省自然科学三等奖1项;以第一/通讯作者发表SCI论文20余篇;获授权国家发明专利8项;主持国家自然科学基金、河北省自然科学基金(面上和青年)等科研项目10余项。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)Shi Y, Li W, Zhang X, et al. Preparation and toughening mechanism of Al2O3 composite ceramics toughened by B4C@TiB2 core-shell units. Journal of Advanced Ceramics, 2023, 12(12): 2371-2381. https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220826

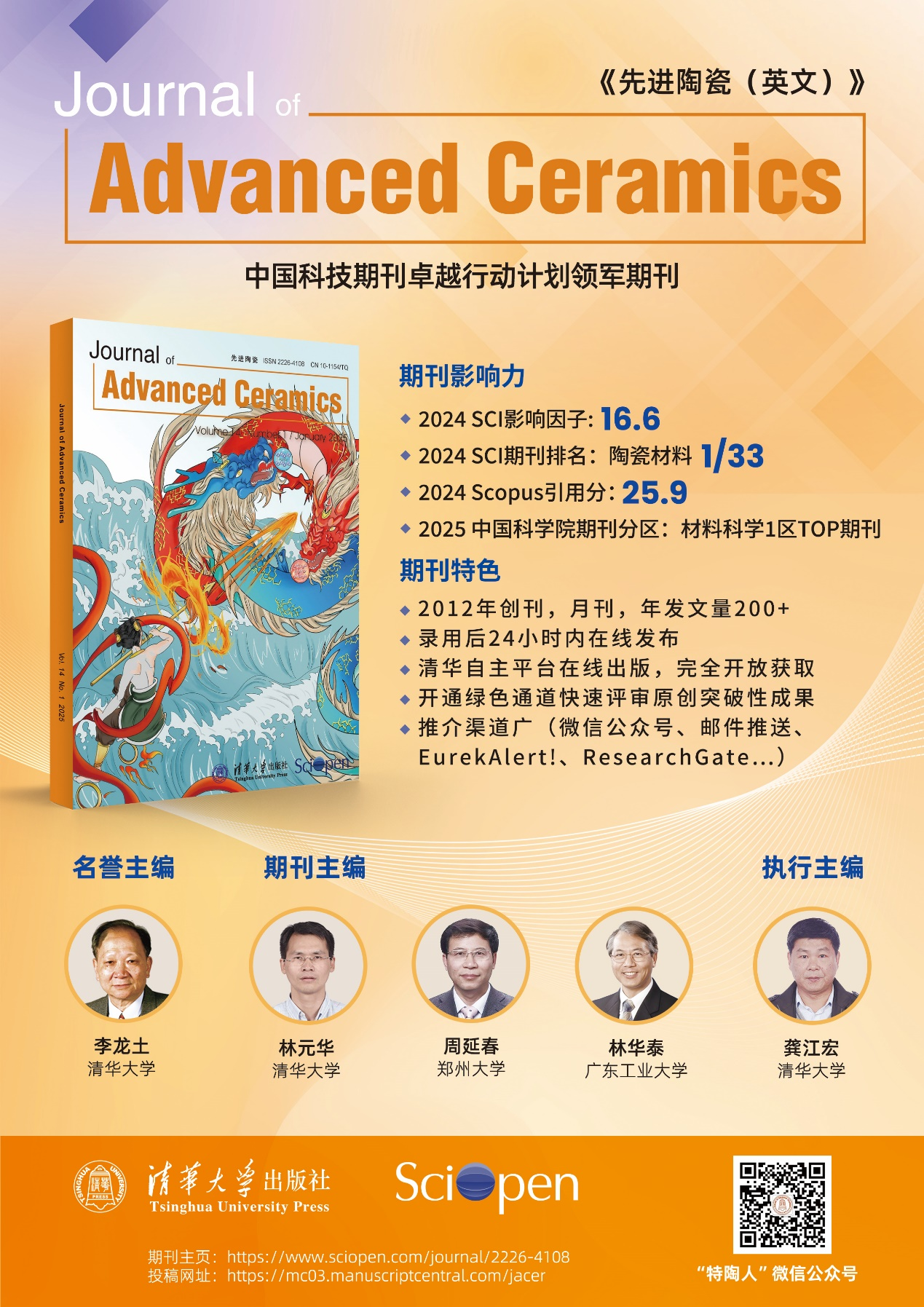

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇;2024年6月发布的影响因子为18.6,连续4年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1496064.html?mobile=1

收藏