原文出自Technology Review for Carbon Neutrality期刊

https://www.sciopen.com/article/10.26599/TRCN.2025.9550003

Guo S, Zhang X, Huang X, et al. Energy sector decarbonization in China: macro challenges, supporting technologies and systems, and policy recommendations. Technology Review for Carbon Neutrality, 2024, https://doi.org/10.26599/TRCN.2025.9550003

作者: 郭偲悦、张贤、黄晓丹、翁玉艳、赵伟辰、张达、张希良

1 导读

能源领域脱碳是中国迈向碳中和的主战场,了解其含义与需求对于政策制定与可持续发展至关重要。我国能源领域深度减排面临诸多挑战,需要能源效率提升、零碳能源、碳捕集利用和封存(CCUS)等技术减少排放,也需要输配电与储能、碳治理以及各类风险应对系统保证能源系统安全稳定运行。为了保证减排进程,有必要制定相应的技术路线图,保证技术进步以及与社会经济环境的协同发展。

2 背景介绍

我国长期以来高度重视应对气候变化。自碳达峰、碳中和目标提出以来,各行业相继提出脱碳愿景与路径。能源作为碳排放的最主要来源和绿色转型的重点领域,其低碳技术创新被视为推动行业深度脱碳的核心支撑。技术可用性将是构建零排放系统的关键挑战。根据国际能源署(IEA)的数据,目前约有35%的减排技术仍处于研发和实验阶段,尚未达到规模化应用的成熟度。我国能源领域减排相关规划文件也强调了技术创新的重要性与必要性。

已有大量研究针对能源领域脱碳展开。这些研究从不同角度提出了我国能源部门零碳转型蓝图,分析了能源减排路径及技术需求。本研究从更为全面的视角出发,全面梳理了我国能源领域碳排放现状以及减排挑战,综合考虑供需关联,近中远期统筹,提出了技术需求分析框架以及各类技术的发展现状及主要瓶颈,并基于以上分析提出政策建议。

3 图文介绍

我国能源领域减排存在诸多挑战。首先,我国尚处在能耗增长期,未来需在能源消费不断增长的情况下减少碳排放。其次,我国面临能源生产与消费的时空不匹配:胡焕庸线东部地区的能耗需求及碳排放强度显著高于西部地区,而可再生能源主要位于西部地区;冬季能耗需求显著增加,但可再生出力相对较低。第三,我国的化石能源基础设施相对较新,迫切需要进行改造或实现现有设施的再利用,以实现减排目标并最大限度降低或避免资产搁浅造成的损失。最后,零碳转型路径应与高质量发展诉求保持一致,确保在推动绿色低碳转型的同时,保证能源安全、推动产业转型升级、降低污染排放等。

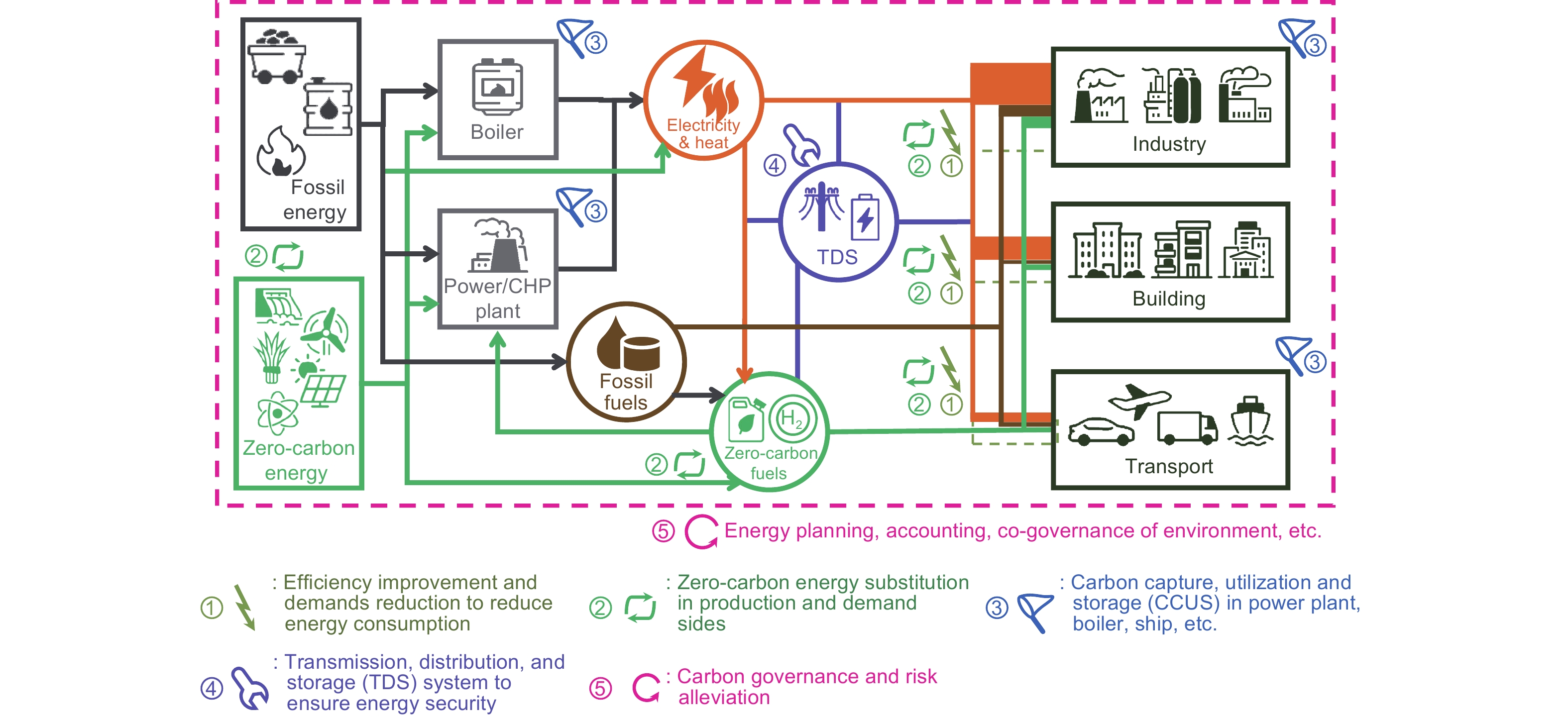

从以上挑战出发分析我国能源领域减排的技术需求。有三种途径可以直接减少能源部门的排放并缓解能耗增加与排放下降需求之间的冲突:一是提高效率和减少需求以减少能源消耗;二是实现零碳能源替代,用可再生能源、核能或其他零碳能源载体取代化石燃料;三是通过CCUS技术捕获实现化石能源设施的低排放或碳移除。上述技术的应用可能带来新的挑战。比如,高比例的可变可再生能源可能导致能源系统不稳定,因此需要发展相应的输配电系统与推广储能。此外,应更加重视能源领域的碳治理,并解决如废弃物管理、矿物供应等新挑战。这些技术不会直接减少碳排放,但对于上述技术发展不可或缺。各类技术需求如下图所示。

图 零碳能源系统技术需求

为了有效推动以上技术发展以匹配能源领域减排目标并保证社会经济可持续发展,有必要制定整合各类技术需求的技术发展路线图。这一路线图应以推动技术创新为主要目标,充分考虑技术的成熟度、经济可行性、协同效应以及政策支持体系。除了对各类技术进行独立评估外,路线图应充分考虑不同技术之间的相互关联并把握好不同时间尺度的平衡。比如,节能技术是目前贡献最大的减排措施,但随着化石能源占比的下降,节能技术的减排贡献将持续减少,因此需要动态调整技术布局,以确保减排行动的可持续性。

4 总结与展望

能源领域减排对我国实现碳中和目标至关重要,同时也面临巨大挑战,需加快各类减排技术的创新突破与规模化部署。目前我国多项减排技术已经取得了重要进展,但要保证技术竞争力,需要持续推动技术创新。制定技术发展路线图并开展定期评估和动态调整能够有效推动技术部署。除了国内政策的部署,也需要重视全球技术合作。

5 通讯作者

张达 清华大学能源环境经济研究所

张希良 清华大学能源环境经济研究所

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1480206.html?mobile=1

收藏