博文

《材料与凝固(英文)》期刊编委会阵容强大,引领凝固领域学术前沿

|

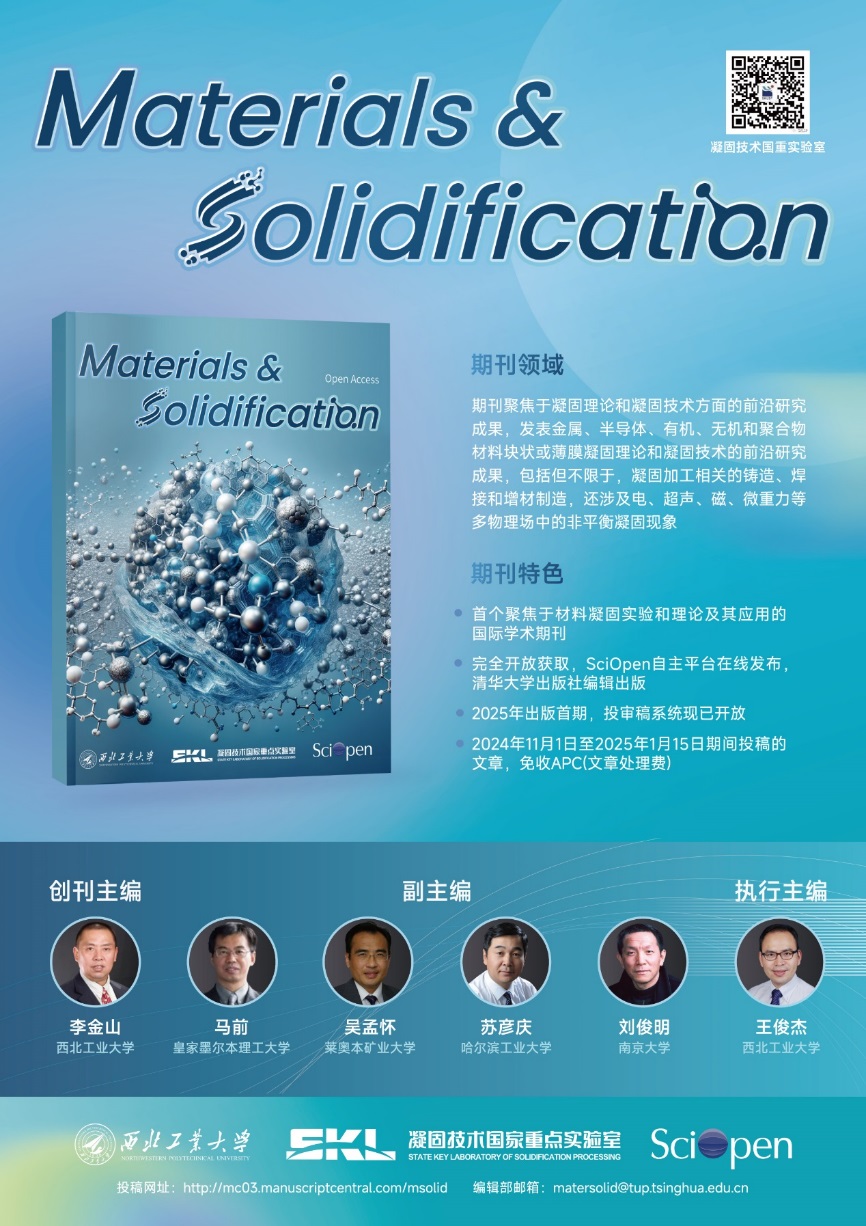

近日,《材料与凝固(英文)》(Materials and Solidification)期刊在SciOpen平台正式上线,其强大的编委会阵容引发了学术界的广泛关注。该期刊由清华大学出版社出版,西北工业大学凝固技术国家重点实验室提供学术支持,旨在为凝固领域打造一个前沿的学术交流平台,推动凝固理论和技术的创新发展。下面我们就介绍一下《材料与凝固(英文)》期刊第一届编委会成员。

期刊主编(Editor-in-Chief)

李金山 西北工业大学

期刊的主编是来自西北工业大学的李金山教授。李金山教授担任西北工业大学凝固技术国家重点实验室主任。同时,他还是中国材料研究学会凝固科学与技术分会的理事长,以及中国机械工程学会铸造分会的副理事长。在学术研究方面,李金山教授深耕先进金属结构材料及其精确成型技术领域多年,成果斐然。他发表了300多篇学术论文,这些论文涉及到金属材料在凝固过程中的微观结构演变、成型工艺优化等多个关键方面,为该领域的理论发展提供了重要支撑。他还合著了2部书籍,系统地总结和阐述了先进金属结构材料的研究成果与应用实践。此外,他获得了100多项国家发明专利授权,这些专利成果有效推动了相关技术在实际生产中的应用,提升了我国在先进金属材料制造领域的竞争力。李金山教授凭借其深厚的学术造诣和丰富的行业经验,无疑将为期刊的发展方向提供精准的把控,奠定坚实的发展基础。

执行主编(Executive Editor)

王俊杰 西北工业大学

执行主编王俊杰教授同样来自西北工业大学,现任西北工业大学凝固技术国家重点实验室副主任。王俊杰教授的学术成长路径丰富多样,在西北工业大学完成了本科、硕士和博士阶段的学习,打下了坚实的材料科学基础。之后,他前往法国,在CNRS(法国国家科学研究中心)下属的IEMN(微电子与纳米技术研究所)进行博士后研究工作,期间接触到了国际前沿的材料研究理念和技术。2012–2013年,他又在比利时的 VITO(佛兰德技术研究院)担任博士后,进一步拓宽了研究视野。2013年,他获得JSPS(日本学术振兴会)研究奖学金,在日本国立材料科学研究所(NIMS)度过了两年的研究时光。2016–2018年,他在东京工业大学担任教职。丰富的国际经历让王俊杰教授积累了多元的研究思路和方法。他主要从事电子材料、催化材料和能源材料的材料基因工程研究,在《Nature Catalysis》《JACS》(《美国化学会志》)等顶尖学术期刊发表了80多篇论文。这些论文围绕材料基因工程在新型电子、催化和能源材料研发中的应用,深入探讨了如何通过基因层面的调控来优化材料性能,为相关领域的研究开辟了新的方向。王俊杰教授在日常运营中,将凭借自己丰富的学术经验和敏锐的学术洞察力,严格把控期刊的学术质量,确保期刊的每一篇文章都具有较高的学术价值。

副主编(Associate Editor)

刘俊明 南京大学

在副主编团队中,南京大学的刘俊明教授是一位极具影响力的学者。1989年,他在西北工业大学获得材料科学博士学位,之后进入南京大学从事科研与教学工作。从1992年担任物理学副教授,到1999年晋升为物理学教授,刘俊明教授在学术道路上稳步前行。他在多铁性材料以及其他复杂过渡金属氧化物的合成与表征方面做出了开创性的贡献。多铁性材料由于其独特的铁电、铁磁等多种性质共存的特点,在电子器件、信息存储等领域具有巨大的应用潜力,刘俊明教授的研究成果为该材料的实际应用提供了重要的理论依据。同时,他在稀土锰氧化物的研究方面也成绩卓著,深入探究了其多铁性和巨磁电阻效应背后的物理机制。目前,他的研究重点集中在铁电物理、多铁体系磁电耦合和统计物理等领域,不断拓展多铁性材料研究的边界,为该领域的发展注入新的活力。

马前 澳大利亚皇家墨尔本理工大学

皇家墨尔本理工大学的马前教授是该校先进制造与材料领域的杰出教授。他毕业于北京科技大学,之后在清华大学任职,积累了丰富的国内科研经验。自1994年起,他开始在多个国际机构任职,积极参与国际学术交流与合作。马前教授的研究领域广泛,涵盖凝固加工、金属增材制造、粉末冶金和生物材料等多个方面。在凝固加工领域,他与David StJohn教授共同开发了合金凝固相互依存理论(发表于《Acta Materialia》2011年第59卷4907–4921页),该理论从全新的角度阐述了合金凝固过程中各元素之间的相互作用关系,为合金凝固过程的精确控制提供了理论基础。他还在晶粒细化、异质形核和凝固晶界迁移等理论方面做出了重要贡献。马前教授在《Nature》《Nature Communications》《Advanced Materials》《Materials Today》《Acta Materialia》《Biomaterials》等众多知名期刊上发表了大量高质量论文,这些论文涉及从基础理论研究到实际应用探索的多个层面。此外,他还与人合著了 Elsevier 出版社的专著《Light Alloys》(第5版,2017年),系统地总结了轻合金领域的研究成果和发展趋势。截至2024年10月,他的出版物被引用近 30,000次,这一数据充分彰显了他在材料领域的学术影响力。2022年,马前教授荣获澳大利亚材料学会终身成就奖(自2000年以来的第五位获奖者),并且是美国金属学会国际会士。他还担任《Acta Materialia》《Scripta Materialia》等多个学术期刊的编委,丰富的编辑经验将有助于提升《材料与凝固(英文)》期刊的国际影响力。

苏彦庆 哈尔滨工业大学

哈尔滨工业大学的苏彦庆教授是该校的博士生导师,在行业内身兼数职。他担任世界铸造组织有色金属材料委员会主席,这一职位使他能够在国际铸造领域的有色金属材料研究方向上发挥引领作用;同时,他还是中国机械工程学会铸造分会副理事长、中国材料研究学会凝固科学与技术分会副理事长,在国内相关领域也拥有重要的话语权。苏彦庆教授长期致力于多相材料凝固理论、合金熔体质量控制理论与技术、特殊凝固技术、增材制造和先进金属材料等方面的研究。在科研项目方面,他作为负责人或主要参与者,承担或参与了40多个各类科研项目,涵盖了国家重大科研专项、省部级重点项目等。通过这些项目,他深入研究了多相材料在凝固过程中的相转变机制、合金熔体的净化与质量提升方法、特殊凝固条件下材料的微观结构调控等关键问题。他发表了400多篇学术论文,这些论文在材料科学领域的顶级期刊和知名会议上发表,为相关领域的研究提供了重要的参考。他还获得了70多项发明专利授权,这些专利成果在实际生产中得到了广泛应用,有效提升了我国在先进金属材料制造领域的技术水平。此外,他荣获了7项省部级科技奖,这些奖项是对他科研成果的高度认可。

吴孟怀 奥地利莱奥本矿业大学

奥地利莱奥本矿业大学的吴孟怀教授专注于凝固过程的数值建模与模拟研究。他在学术深造过程中,先后在中国西北工业大学完成硕士学业,在德国亚琛工业大学(RWTH Aachen)获得博士学位,之后在奥地利莱奥本大学完成特许任教资格(Habilitation)。2010年,他成为莱奥本大学“凝固与熔化先进过程模拟” Christian Doppler Laboratory主任。在这个实验室,他带领团队开发了多相凝固模型,该模型具有高度的创新性和实用性,已广泛应用于铸锭铸造、连铸、半连铸、高温合金的定向凝固过程以及电渣重熔(ESR)/真空自耗电弧炉熔炼(VAR)等多个领域。通过数值模拟,能够在实际生产前对凝固过程进行精确预测和优化,大大降低了生产成本,提高了生产效率和产品质量。吴孟怀教授的研究成果为凝固过程的精确控制提供了强有力的技术手段,推动了凝固领域的数字化发展。

期刊编委员会成员同样来自多个国家的知名高校,他们来自不同的学术背景,为期刊带来了多元的视角和丰富的学术资源。俄罗斯萨马拉国立技术大学的Vladislav Blatov、英国布鲁内尔大学的冀守勋、韩国浦项科技大学的Hyoung Seop Kim、西安理工大学的梁淑华、比利时Université catholique de Louvain的Gian-Marco Rignanese、上海交通大学的孙宝德、东北大学的王强、大连理工大学的王同敏等,他们在各自的研究领域都有着深厚的学术积累和突出的研究成果。他们将在期刊的选题策划、稿件评审等方面发挥重要作用,共同为期刊的高质量发展贡献力量。

《材料与凝固(英文)》期刊凭借如此强大的编委会阵容,结合其开放获取模式、严格评审制度和广泛的研究领域,未来必将在凝固领域发挥重要的引领作用。它将成为全球凝固领域研究人员学术交流、成果分享的重要平台,有力地推动该领域的学术研究和技术进步,促进多学科交叉融合与产学研合作,为凝固领域的发展注入源源不断的动力。

征稿启事

期刊欢迎凝固理论和凝固技术方面的前沿研究成果,发表金属、半导体、有机、无机和聚合物材料块状或薄膜凝固理论和凝固技术的前沿研究成果,包括但不限于,凝固加工相关的铸造、焊接和增材制造,还涉及电、超声、磁、微重力等多物理场中的非平衡凝固现象。

除了上述主题以外,期刊还欢迎那些具有创新思想、理论和方法的研究,以及跨学科的探索。我们鼓励提交能够展现领域内新发现、批判性思维和深刻见解的文章。所有论文都将经过严格的同行评审,以确保达到最高的学术标准。

如果您投稿过程中有任何学术问题,欢迎通过邮件咨询期刊执行主编王俊杰老师(wang.junjie@nwpu.edu.cn)。

期刊文章类型包括Review、Concept、Research Article、Short Communication、Comment and Reply。

投稿网址:http://mc03.manuscriptcentral.com/msolid

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1478240.html

上一篇:东北大学刘铁/王强教授团队:强磁场原位调控Al-Ni包晶合金定向凝固微观组织与择优取向演变行为

下一篇:北京工业大学/哈尔滨工业大学:飞秒激光诱导界面蜂窝结构实现YSZ/蓝宝石微焊接