博文

中国民航大学张若妤/王明超:全晶须搭接网络结构—莫来石多孔陶瓷的高性能化与创新突破

||

原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Zhang R, Li J, Wang Z, et al. Preparation of porous mullite ceramics composed entirely of overlapping and interlocking mullite whiskers through whisker in-situ growth. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221055

文章DOI: 10.26599/JAC.2025.9221055

1、导读

莫来石多孔陶瓷因隔热性能卓越、化学稳定性高、成本低廉,已成为极端高温环境中至关重要的热防护材料。本工作创新性地选用 “硅溶胶/铝溶胶/钼酸铵配置的三元凝胶” 作为晶须前驱体,基于莫来石晶须的原位生长原理,成功研制出一种全晶须搭接与锁合的新型莫来石多孔陶瓷。在制备过程中巧妙规避了造孔剂的使用,借助 MoO₃对Al₂O₃和SiO₂原子重排的催化作用,顺利实现了多孔结构的构建。本工作详细研究了铝硅比、助熔剂含量、煅烧时间、煅烧温度这四个因素对莫来石晶须原位生长及多孔陶瓷生成效果的影响,明确了晶须生长规律与多孔陶瓷的生成机制,系统地分析了制备条件对陶瓷结构及性能之间的影响规律,为新型多孔陶瓷的研发提供了详细的理论依据与丰富的数据支撑。

研究背景

莫来石多孔陶瓷以其低密度和卓越的隔热性能,在航空航天、建筑、工业设备及电力等众多领域,已然成为关键的热防护材料。然而,传统莫来石多孔陶瓷存在强度不足、易遭受热冲击开裂等固有弊端,严重阻碍了其更为广泛的应用拓展。在提升莫来石多孔陶瓷性能的诸多策略中,引入纤维/晶须是一种行之有效的手段。但因纤维/晶须骨架与基体在化学性质相容性方面存在一定短板,且二者热性能存在差异,致使经纤维/晶须强化的莫来石多孔陶瓷在经历高低温循环后,其三维结构会出现松散现象,力学强度随之降低,难以契合热防护系统对强度与抗热震性日趋严苛的要求。近年来,晶须原位生长增韧技术凭借其显著的增韧效果以及独特的原位生长特性,逐渐成为材料研究领域的热点。然而,原位生长晶须与基体之间仍存在界面热力学匹配及结合问题,这对晶须原位强化多孔陶瓷的使用性能与服役寿命形成了制约。若能将原位生长的莫来石晶须构建成一种通过晶须搭接与互锁机制形成的多孔结构,将有望有效解决晶须与基体之间长期存在的失配及界面结合问题,为多孔陶瓷领域的发展带来新的突破契机。本研究的核心目标是通过精确控制原材料组成和生长工艺条件,深入探索多孔陶瓷性能的优化机制,为航空航天、高温隔热等领域的应用提供高性能材料解决方案。

2、研究亮点

(1)本研究所制备多孔陶瓷的结构完全由搭接互锁的晶须组成,这是一项突出的结构创新。(3Al2O3·1.8SiO2)9(MoO3)1-1300℃-3h陶瓷抗压强度为4.81MPa,密度为0.76 g/cm3(中高水平)。但抗热震性优异,经1300℃空冷热震100次后的强度衰减率仅为22.87%。

(2)本研究所制备多孔陶瓷的形成机制是在不使用任何成孔剂的情况下,利用莫来石晶须的原位生长过程中Al₂O₃与SiO₂反应时的原子重排,制备的孔结构小而均匀。而常规多孔陶瓷的制备多需要成孔剂,如淀粉、碳粉、PMMA球、十六烷基三甲基溴化铵和十二烷基硫酸钠(SDS)等。

(3)本研究中采用无压干燥法制备的多孔陶瓷在从成型到烧结的整个过程中收缩率低,易于制备大型结构部件。而湿法制备多孔陶瓷的研究占大多数,但从溶胶到生坯的收缩率太高,尺寸控制复杂,不容易制备大型工件,难以商业化。

3、研究方法

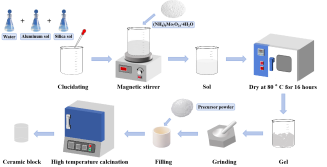

本研究以纳米氧化铝溶胶和纳米硅溶胶为原料,四水合钼酸铵为助熔剂。采用溶胶-凝胶法制备晶须生长前驱体,通过熔盐催化进一步转化为高性能晶须。深入研究了氧化铝与二氧化硅的摩尔比、催化剂含量、烧结时间和烧结温度对陶瓷内晶须生长、陶瓷结构和成分演变、力学性能和隔热机理的影响。此外,通过无压干法烧结工艺,避免了湿法制备中的高收缩率问题,提高了组件尺寸的可控性。与传统的湿法制备方法相比,干法烧结工艺具有操作简单、成本低、模具利用率高的优点,更适合工业化生产,制备流程及所制备样品如图1所示。

图1 多孔陶瓷制备流程图及所制备样品宏观形貌

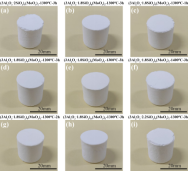

在实验过程中,我们详细分析了多孔陶瓷的形成机理以及参数、结构和性能之间的调节机制。通过精确控制铝硅比例、催化剂添加量、烧结温度和时间,实现了对晶须生长过程的调控,从而优化了多孔陶瓷的微观结构和宏观性能,图2总结了四种制备参数对多孔陶瓷结构和性能的影响。这种调控机制不仅能够有效调节结构强度,还能根据不同的实际需求进行调整和优化,更好地满足不同应用场景的具体要求。

图2. 多孔陶瓷结构和性能参数的调节

4、研究结果与结论

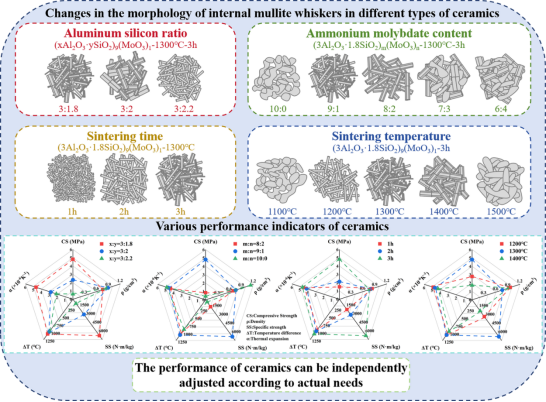

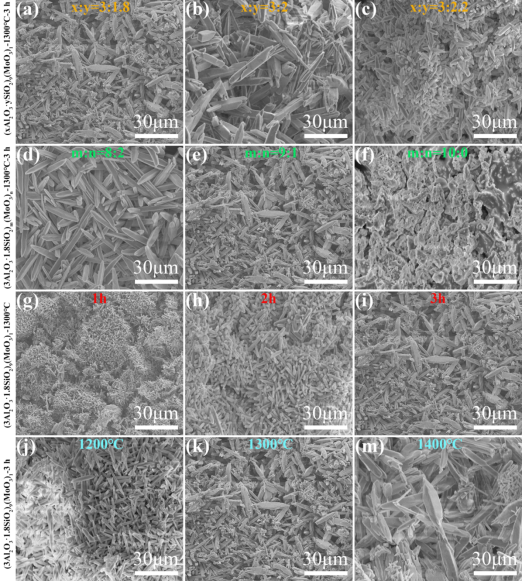

Al₂O₃与SiO₂的摩尔比(x:y)对晶须形态具有更为显著的影响,而其余三种条件通常主要起到促进晶须生长的作用。当x:y=3:1.8时,晶须沿[110]方向生长;而当x:y = 3:2以及x:y=3:2.2时,晶须则沿[240]方向生长(如图3所示)。图4展示了不同条件下制备陶瓷的微观形貌。在m:n为9:1、煅烧温度1300℃、煅烧时间3h的条件下,随着硅含量的增加,所生长的晶须形态更具规则性,但同时也更易发生黏连现象。x:y=3:1.8的陶瓷,通过微小晶须与较大晶须相互交织分布,形成了多级增强结构;x:y=3:2的陶瓷中,晶须尺寸较大,晶须间黏连情况显著,气孔尺寸增大,且孔隙率明显下降。x:y=3:2.2的陶瓷中,由于SiO₂含量进一步增加,提高了熔融盐MoO₃中莫来石晶须的生长位点数量和密度,而氧化铝含量的相对不足,使得生长出的莫来石晶须数量增多、尺寸减小、密度增大,因此该陶瓷更趋近于一种晶须堆积结构。

图3. 不同(xAl2O3·ySiO2)9(MoO3)1-1300℃-3h陶瓷内晶须的TEM分析(a, b-x:y=3:1.8; c, d-x:y=3:2; e, f-x:y=3:2.2)

助熔剂含量的增加能够显著改善晶须的生长形貌,使其更为细长。然而,助熔剂过量会致使晶须过度生长,转变为大颗粒。在m:n=8:2条件下制备的陶瓷,其晶须形貌的完整度明显优于m:n=9:1的陶瓷,但晶须之间的搭接效果欠佳,整体强度较低,且极易分散,故而该制备条件更适用于莫来石晶须的生产。延长时间或提高温度均有利于莫来石晶须的生长,其中温度对晶须生长的促进作用更为显著。不过,温度过高易导致晶须过度生长,进而破坏多孔结构。

图4 (xAl2O3·ySiO2)m(MoO3)n-T-t陶瓷在不同条件处理后的微观形貌照片

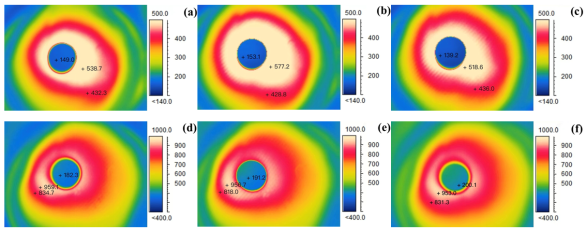

在最佳制备条件(x:y=3:1.8、m:n=9:1、T=1300℃和T=3h)下,所制备的(3Al2O3·1.8SiO2)9(MoO3)1-1300℃-3h陶瓷展现出最为优异的性能。这一优异性能得益于多尺度晶须所形成的搭接与互锁结构,该结构不仅有效增加了裂纹的偏转面积,还显著提升了材料在抵抗外力时的抗裂纹偏转能力,极大地增强了材料的抗损伤容限。经测试,该多孔陶瓷在室温和 1300℃之间进行100次热冲击循环后,抗压强度保持率高达77.13%,展现出卓越的抗热震性能。其热膨胀系数在200°C时为4×10⁻⁶K⁻¹,至1000°C时为6×10⁻⁶K⁻¹,具有较高的尺寸稳定性。此外,这种类似小晶须强化大晶须的骨架结构,显著缩小了孔径至7.44μm,同时提高了气孔率至 74.18%,使得该陶瓷的隔热效果十分出色,导热系数低至0.260W·m⁻¹K⁻¹。在1300°C的丁烷火焰冲击下,陶瓷背面温度能够稳定维持在200°C以下,其卓越的隔热性能如图5所示。

图5. (3Al2O3·1.8SiO2)9(MoO3)1-1300℃-3h陶瓷的热红外图像,500°C下加热10min(a)、20min(b)和30min(c);1000°C下加热10min(d)、20 min(e)和30 min(f)

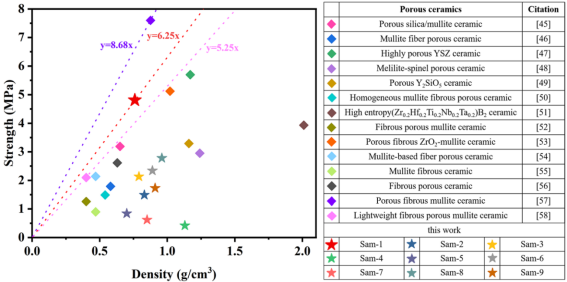

为了直观地展示其性能优势,我们将本工作所制备的多孔陶瓷与近期报道的其他多孔陶瓷(不限于莫来石陶瓷)的抗压强度进行了对比,结果如图6所示。与报道的多孔二氧化硅/莫来石陶瓷、高孔YSZ陶瓷和多孔Y2SiO5陶瓷等相比,本研究制备的(3Al2O3·1.8SiO2)9(MoO3)1-1300℃-3h(Sam-1)陶瓷表现出优异的抗压强度和较低的密度,其比强度在同类莫来石陶瓷中表现优异。与Yuan等人[57]制备的多孔纤维莫来石陶瓷和Zhang等人[58]制备的纤维状多孔莫来石网络相比,本工作陶瓷的制备过程简单,无需复杂保护气体或精确去除操作,明显优于其他复杂制备工艺。

图6. 各种轻质多孔陶瓷的抗压强度和密度

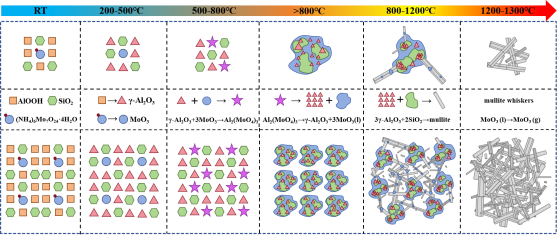

图7 莫来石晶须生长机制及多孔陶瓷形成机制示意图

最后,本研究揭示了莫来石晶须的生长机制及多孔陶瓷的形成过程,如图7所示。在制备过程中,陶瓷前驱体在不同温度下发生化学转化:200℃至500℃时,AlO(OH)和(NH4)6Mo7O24分解生成γ-Al2O3和MoO3;随后在500℃以上,MoO3与Al2O3反应生成中间产物Al2(MO4)3,该化合物进一步分解为高活性的Al2O3和液态MoO3。最终,在800℃至1200℃的温度区间内,Al2O3与SiO2在液态MoO3的催化下反应生成莫来石晶须,形成了完全由晶须构成的多孔结构。这一过程不仅实现了陶瓷从致密结构向多孔结构的转变,还通过晶须的重叠和互锁形成了稳定的网络结构,显著提升了材料的机械性能和隔热效果。此外,(NH4)6Mo7O24·4H2O和AlOOH的分解以及MoO3的挥发进一步增加了孔隙率,优化了材料的隔热性能。

5、结语

本研究不仅在多孔陶瓷结构上实现了创新,还在制备工艺和成型机制上取得了突破。通过原位生长技术制备的全晶须搭接网络结构多孔陶瓷,为高性能多孔材料的研发提供了新的思路和方法,有望在航空航天、高温隔热等领域实现广泛应用,推动相关行业的技术进步。此外,本研究还详细分析了多孔陶瓷的形成机理以及参数、结构和性能之间的调节机制,为多孔材料的进一步研究提供了重要的理论支持和数据参考。

6、作者及研究团队介绍:

第一作者:张若妤,中国民航大学飞行器设计与工程专业本科生。当前研究方向为:高超音速飞行器热防护系统用轻质隔热材料

通讯作者:王明超,中国民航大学副教授,硕士生导师,天津市“131”创新型人才三层次,长期从事耐高温胶黏剂研发与胶接理论、阻燃隔热涂层、表面工程等的研究。主持参与国家级、省部级及其他科研项目10余项,以第一作者和通讯作者身份在Journal of Advanced Ceramics, Journal of the European Ceramic Society, Ceramics International, Construction and Building Materials, Progress in Organic Coatings等国际知名期刊发表SCI论文50余篇;以第一发明人授权国家发明专利10余项(已转化3项),授权实用新型专利1项,授权美国发明专利2项。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1)Zhang R, Li J, Wang Z, et al. Preparation of porous mullite ceramics composed entirely of overlapping and interlocking mullite whiskers through whisker in-situ growth. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221055

2)Liu J, Wan Y, Xiao B, et al. The preparation and performance analysis of zirconium-modified aluminum phosphate-based high-temperature (RT–1500 °C) resistant adhesive for joining alumina in extreme environment. Journal of Advanced Ceramics, 2024, 13(7): 911-932. https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9220906

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1476914.html

上一篇:北京交通大学李学/黄振莺: H2O刻蚀Cr2(AlLi)C外延自插层法锚定二维Cr2CTx MXene本征室温半金属铁磁

下一篇:电子科技大学林媛/潘泰松团队:基于协同结构设计的可配置柔性压力传感器