原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Hu Z, Wang H, Su D. In situ formation of high-entropy carbide phase in porous SiBCN ceramic for enhanced high-temperature stability. Journal of Advanced Ceramics, 2024, https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9221019

文章DOI:10.26599/JAC.2024. 9221019

1、导读

前驱体转化SiBCN陶瓷作为一种新型结构陶瓷材料,具有优异的耐高温性和抗氧化性,被认为是制造未来航空航天器材、高温发动机部件和核反应堆等的关键基础超高温材料。近年来多孔SiBCN陶瓷在高技术结构和功能应用方面表现出巨大的潜力,然而其在高温环境下容易发生形核-结晶和碳热分解反应限制了应用。本文提出了一种原位碳热还原反应制备高熵碳化物复合SiBCN多孔陶瓷(简称HEC/SiBCN)的新策略,即以含有多种金属元素 (Ti, Zr, Hf, Ta)的聚硼硅氮烷前驱体为原料,通过溶剂热法、冷冻干燥和高温热解等过程成功制备了(Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25)C/SiBCN多孔陶瓷材料。这种HEC/SiBCN多孔陶瓷不仅具有高的孔隙率、低的热导率和高的抗压强度,同时HEC相的引入明显提升了多孔陶瓷的高温稳定性和高温抗氧化性,拓展了SiBCN 陶瓷及其复合材料在高温结构及功能领域的发展和应用。

2、研究背景

随着高超声速飞行器和航空航天事业的快速发展,开发具有优异隔热性能、热稳定性能和机械承载能力的多孔陶瓷材料是当前一项紧迫而重要的工作。SiBCN陶瓷表现出优异的高温稳定性、抗氧化性和抗蠕变性,被认为是制造未来航空航天器材、高温发动机部件和核反应堆等的关键基础超高温材料。然而,由于高温诱导的相分离、结晶和热分解等问题,导致多孔SiBCN陶瓷在高温环境应用过程中容易造成结构坍塌和性能恶化,限制了其在高温极端环境中的应用。

本研究打破以往单金属元素改性SiBCN陶瓷的思想,提出多元过渡金属共改性的研究策略,利用原位碳热还原反应在多孔SiBCN陶瓷中原位构建出 (Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25)C这一HEC相,详细探究了HEC相形成的过程和控制机制。HEC相的引入有效提高了SiBCN多孔陶瓷的抗分解和抗结晶的能力,使其能够在1800 ℃ 氩气气氛下仍能够保持结构和性能稳定。这项研究对于发展综合性能更高的超高温SiBCN陶瓷及其纳米复合材料、扩展其在超高温环境下的应用均具有积极意义。

3、文章亮点

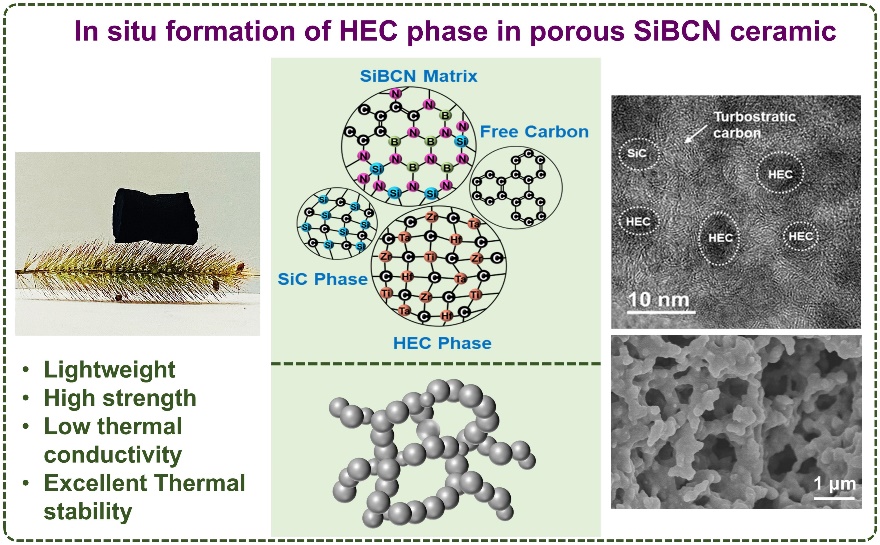

(1)以含有多种金属元素的聚硼硅氮烷前驱体为原料,通过溶剂热反应、冷冻干燥和高温热解制备了具有珍珠项链状三维多孔网络结构的HEC/SiBCN陶瓷,具有高孔隙率、低热导率和良好的机械强度。

(2)HEC相形成的过程和控制机制:在热解过程中HEC前驱体通过高温热分解反应形成金属氧化物,再与SiBCN基体中的高活性游离碳发生碳热还原反应,经更高温度的固溶化反应形成HEC相。

(3)HEC相对高温性能增强机制:HEC相的形成能够有效消耗SiBCN基体中的游离碳相抑制SiC相的析晶,同时HEC多组分体系降低了原子迁移速率,两者协同起到了稳定非晶SiBCN结构的作用,使其能够在1800 ℃ 氩气气氛下仍能够保持结构和性能稳定。

4、研究结果及结论

多孔HEC/SiBCN陶瓷的制备过程可以分为三个步骤:利用醇解和缩聚反应合成出HEC前驱体,并与PBSZ前驱体进行溶剂热反应,再经冷冻干燥和高温热解获得了HEC/SiBCN多孔陶瓷瓷,如图1所示。得到的HEC/SiBCN陶瓷具有类似气凝胶的珍珠项链状三维多孔网络结构,具有低的密度(0.55 g/cm3 ~0.91 g/cm3)和高的孔隙率(63.5%~79.1%),与体系中HEC量和热解温度有关。

图1多孔HEC/SiBCN陶瓷制备示意图:(a) 湿化学法合成HEC前驱体和 (b) 通过溶剂热、冷冻干燥和热解得到多孔HEC/SiBCN陶瓷

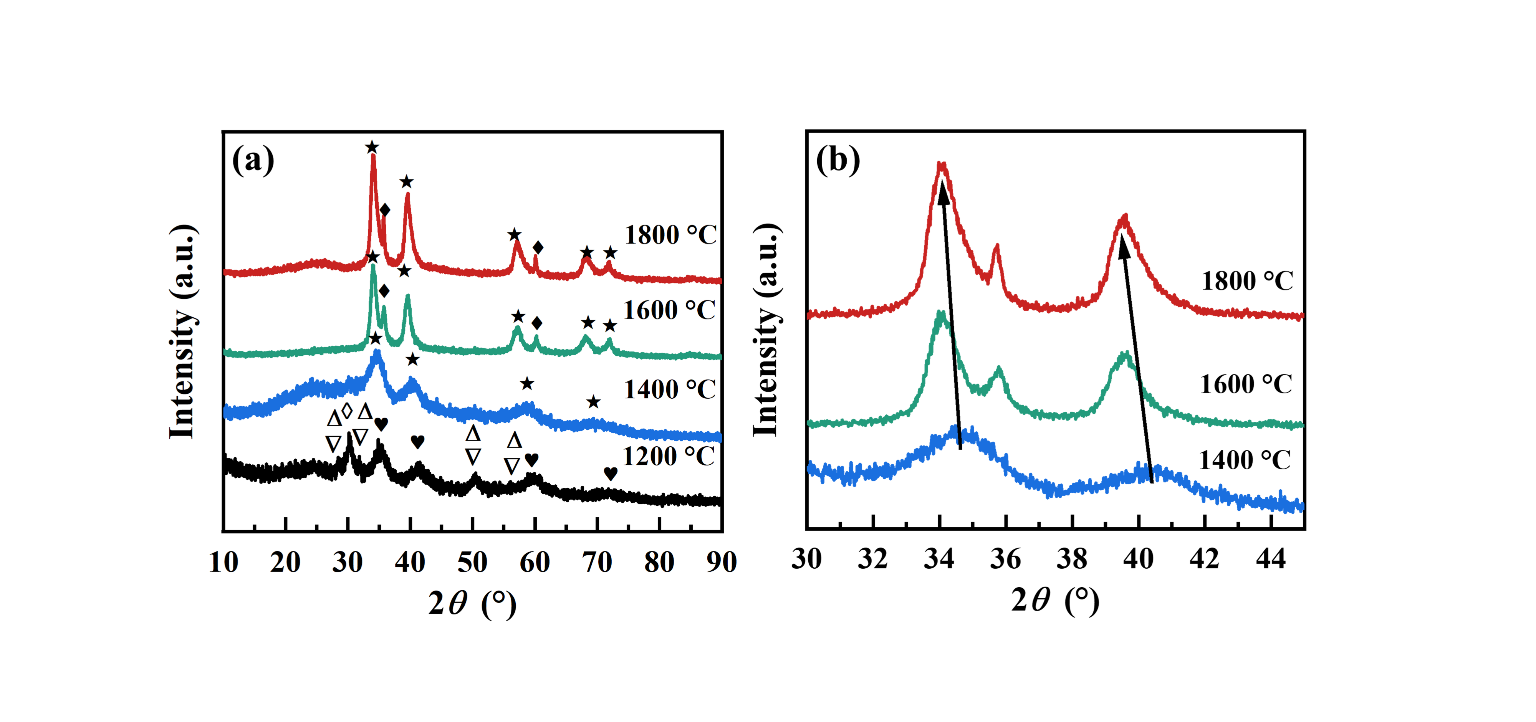

XRD分析表明(图2)HEC相是由HEC前驱体与SiBCN基体中的高活性游离碳在较低温度下通过碳热还原反应原位生成的。其演变过程为:HEC前驱体首先通过分解反应形成各种金属氧化物,再与体系中的自由碳通过碳热还原转变为金属碳化物,接着在更高温度下通过固溶化反应形成金属碳化物的多元固溶体(1600 ℃),即(Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25)C相。

图2 (a, b)HEC/SiBCN-0.5的XRD衍射谱图; 图中符号意义★: Carbide solid solutions, ⬧: β-SiC, ♥: (Ti,Ta)C, ▽: m-ZrO2, △: HfO2, ◇: (Ti,Zr)Ox, (Ti,Hf)Ox, (Hf,Ta)Ox

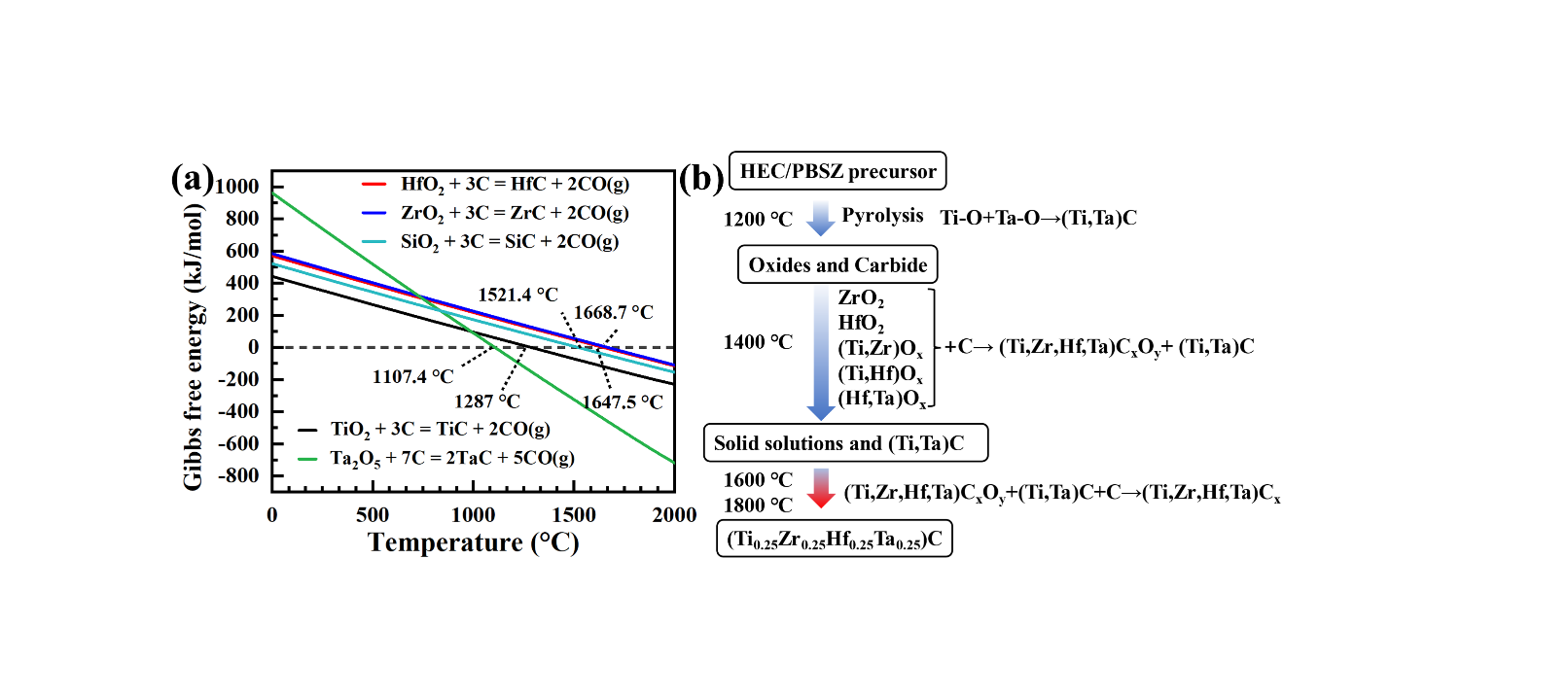

基于热力学计算,可以进一步推断出HEC相形成的演变机制,如图3所示。首先HEC前驱体在高温热解中发生热分解反应,在1200 ℃下形成大量单金属和多金属氧化物,进而在1400 ℃下金属氧化物逐渐被还原形成金属碳化物,并进一步扩散到碳化物固溶体单一晶格内,但是在此阶段依然有一些氧存在晶格内。随着热解温度的提升碳热还原反应继续进行,晶格中的溶解氧逐渐被碳取代,在SiBCN基体上形成(Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25)C相,即HEC相。

图3 (a) 碳热反应的吉布斯自由能计算,(b) HEC/SiBCN陶瓷的形成及可能发生的化学反应示意图

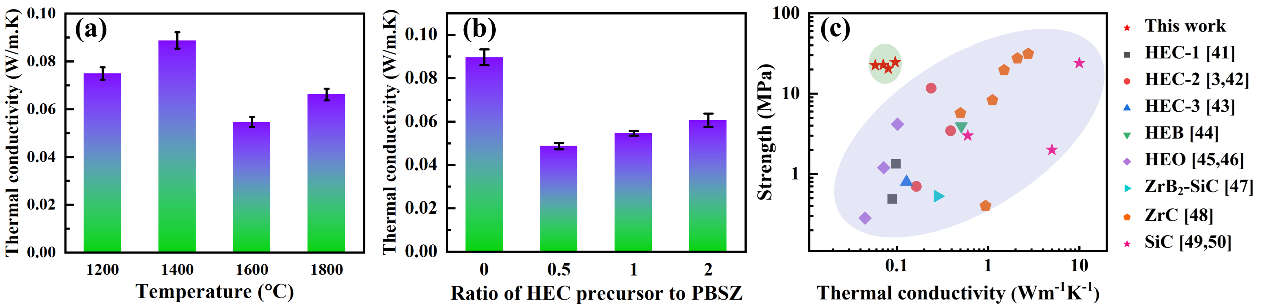

三维多孔网络结构和非晶SiBCN基体赋予了HEC/SiBCN多孔陶瓷较低的热导率,在0.054-0.089 Wm−1K−1范围,主要与孔隙率和相组成有关,如图4a和b。与已有文献报道相比,本研究的多孔HEC/SiBCN陶瓷同时具有良好的低热导率和优异的力学性能,如图4c所示,满足了在极端条件下对高的机械承载能力和保温隔热性能的要求。

图4 多孔HEC/SiBCN陶瓷的隔热性能:(a) 不同热解温度下的HEC/SiBCN-1的热导率;(b) 1600 °C热解下不同HEC含量的HEC/SiBCN陶瓷的热导率;(c) HEC/SiBCN陶瓷的热导率和抗压强度与其他多孔陶瓷对比

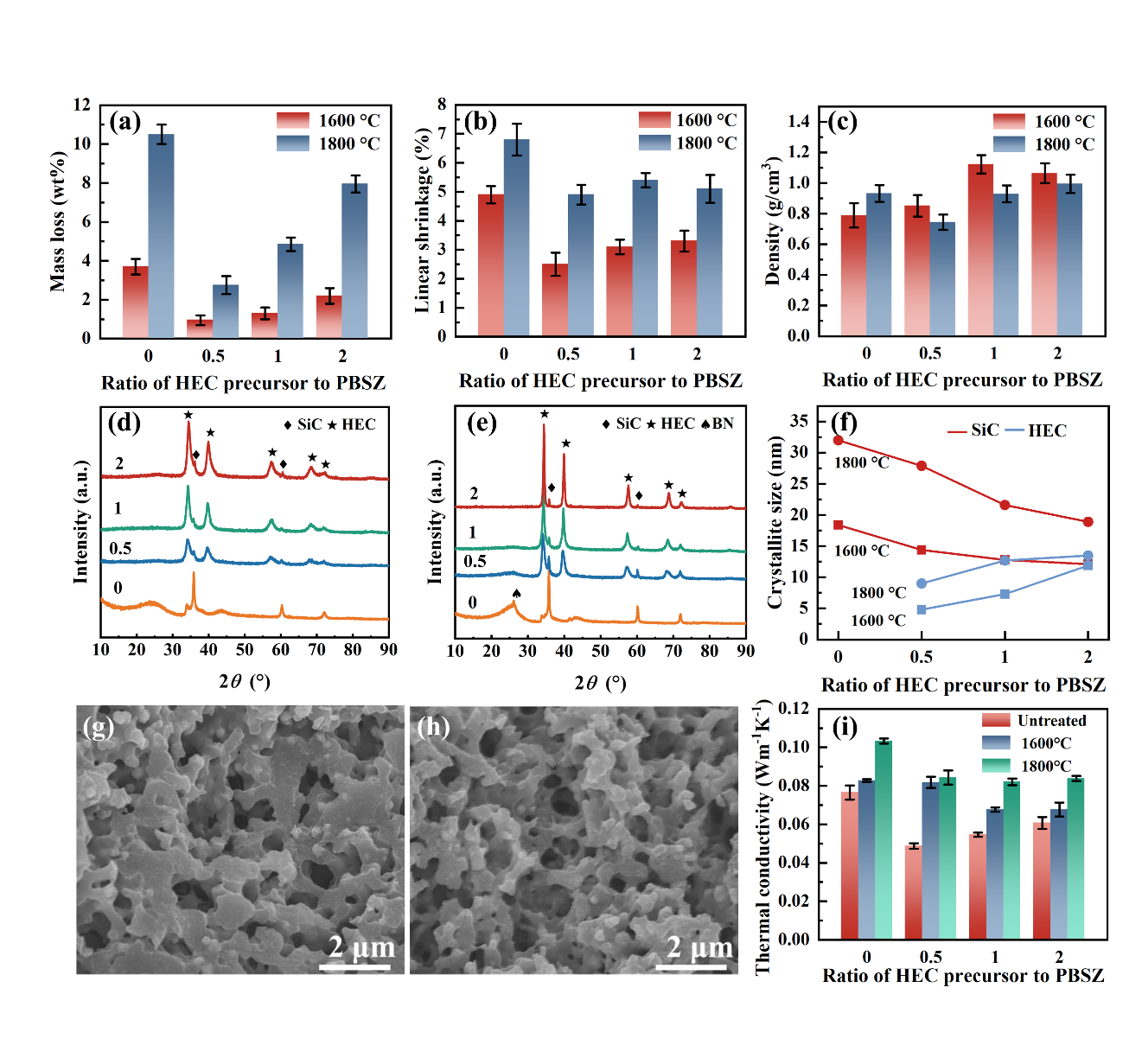

多孔HEC/SiBCN陶瓷具有优异的高温稳定性,经氩气中1800 ℃热处理后仍能保持相结构稳定、低的热导率以及低密度,如图5所示。HEC相的形成优先消耗了SiBCN基体中的游离碳,同时高熵多组分体系降低了原子迁移速率,两者起到了稳定SiBCN非晶结构的作用,并保持结构和性能稳定。同时,初步研究表明多孔HEC/SiBCN陶瓷具有较好的高温抗氧化性,在空气中能耐1400 ℃高温,失重小于4%,为拓展SiBCN陶瓷在有氧高温气氛环境中的应用提供了技术支持。

图5 1600 °C热解的多孔HEC/SiBCN陶瓷在氩气、1600 °C和1800 °C热处理2h后的高温稳定性:(a) 质量损失,(b) 线收缩率和 (c) 密度;XRD谱图 (d) 1600 °C和 (e) 1800 °C以及相应的 (f) SiC和HEC晶粒大小;SEM图像 (g) 1600 °C和 (h) 1800 °C; (i) 热导率

5、作者及研究团队简介

第一作者:呼子峰,天津大学材料学硕士研究生。研究方向: 前驱体转化法制备(Ti0.25Zr0.25Hf0.25Ta0.25)C/SiBCN复相陶瓷及其高温稳定性的研究。

通讯作者:苏冬,天津大学材料科学与工程学院,先进陶瓷制备与加工教育部重点实验室,副教授。主要从事先驱体陶瓷及纳米碳复合材料的研究。作为负责人主持在研国家自然基金面上项目/青年项目、天津市基金一般项目/青年项目、领域基金等多项国家级和省部级科研项目,作为主要参与人完成973重点基础项目、国家自然基金等项目。在Small,Journal of Materials Chemistry A,Energy Storage Materials,Carbon,Chemical Engineering Journal,J Adv Ceram,Journal of Materials Science & Technology,J Am Ceram Soc,J Euro Ceram Soc等高水平期刊上发表论文五十余篇,授权专利十余项。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1. Hu Z-F, Wang H-J, Su D. In situ formation of high-entropy carbide phase in porous SiBCN ceramic for enhanced high-temperature stability. Journal of Advanced Ceramics, 2025, 14: 9221019. https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9221019

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1474730.html?mobile=1

收藏