1、导读>>

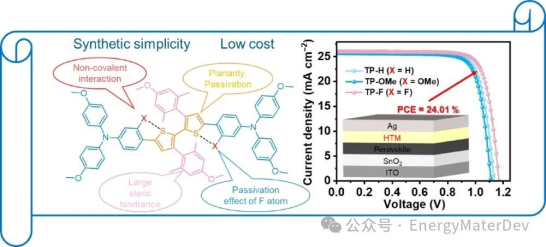

在钙钛矿太阳能电池(PSC)的生产成本中,电荷传输材料所占比例相对较高。为了降低成本,华侨大学高威、谢立强、魏展画团队设计并合成了三个基于大位阻基团取代的2,2'-联噻吩和甲氧基或氟官能化三苯胺的低成本空穴传输材料(HTM):TP-H、TP-OMe和TP-F。其中,氟取代的TP-F因其较好的分子堆积、低HOMO能级、高空穴迁移率和电导率,在三个材料中表现最佳,使得采用TP-F作为空穴传输层的PSC实现了超过24%的功率转换效率(PCE)。研究强调了3,3'-双(4-甲氧基-2,6-二甲基苯基)-2,2'-联噻吩结构单元在构建成本效益高的HTM中的有效性,以及氟取代在提升PSC光伏性能中的作用。

全文已在线发表于本刊2024年第2期,"Next-generation Solar Cell"专辑,开放获取(Open Access),免费下载。

Citation:

DOI:

https://doi.org/10.26599/EMD.2024.9370036

2、背景介绍>>

钙钛矿太阳能电池(PSC)因其卓越的光伏性能和较低的制造成本而受到广泛关注。目前,PSC的功率转换效率(PCE)已经超过了26%,并展现出了良好的器件稳定性,这使得它成为下一代光伏技术中极具潜力者。在n-i-p型PSC器件中,空穴传输材料根据其化学结构不同可分为聚合物和小分子两大类。尽管基于聚合物的HTM器件具有可观的PCE,但其可重复性较差,这不利于成本控制。相比之下,小分子HTM因其明确的化学结构,能够减少材料合成过程中的批次差异,从而确保良好的重复性。然而, Spiro-OMeTAD因其合成路径复杂,总收率低,导致成本较高。线性小分子HTM通常因其更优的分子间π-π堆积效应而展现出更高的空穴迁移率。在此,本研究基于廉价的连二噻吩单元合成了三种线性小分子HTM:TP-H、TP-OMe和TP-F,并将它们用作n-i-p型PSC的空穴传输层。

3、图文介绍>>

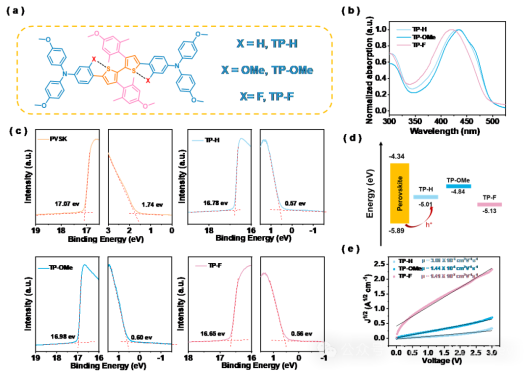

1)分子的基本性质

三种HTM薄膜在350-500 nm范围内都有较强的吸收,并表现出一定的H-聚集性质。UPS测试表明掺杂的TP-H、TP-OMe和TP-F薄膜HOMO能级分别为-5.01 eV、-4.84 eV和-5.13 eV,其中TP-F有着与PVSK更好的能级匹配。空穴传输性质方面,使用空间电荷限制电流(SCLC)模型拟合电流密度(J)-电压(V)曲线,得到HTMs的空穴迁移率 (μh)。其中,TP-F最高(1.41 × 10-3 cm2 V-1 s-1),是TP-OMe的近10倍和TP-H的50倍。

图 1. (a) TP-H、TP-OMe 和 TP-F 的化学结构。(b) TP-H、TP-OMe 和 TP-F 纯膜的归一化紫外-可见吸收光谱。(c) PVSK、掺杂的 TP-H、TP-OMe 和 TP-F 薄膜的 UPS 曲线。(d) HOMO 能级图。(e) SCLC 器件的 J-V 曲线。

2)分子的单晶解析

单晶解析显示,三种HTM中,噻吩的扭转角较小(0°~7.7°),表明大位阻取代基4-甲氧基-2,6-二甲基苯基 (DMP) 的引入减少了联噻吩的扭转。此外,TP-OMe中存在O-S非共价相互作用有利于分子构象的锁定。由于TP-F两侧F原子的取向不同,在二聚体中的构型变得复杂,扭转角相较于TP-H与TP-OMe有所增加。在分子堆积方面,TP-H和TP-OMe的二聚体堆积主要集中在三苯胺衍生物上。在TP-F中,分子间堆积发生在一个分子的DMP基团和另一个分子的F取代苯基之间,促进了一半分子之间的有效堆积。总体而言,分子堆积顺序为TP-F > TP-OMe > TP-H。

图2. (a) TP-H、TP-OMe 和 TP-F 单晶的单分子或二聚体分子。(b) TP-H、TP-OMe 和 TP-F 单晶的堆积模型。

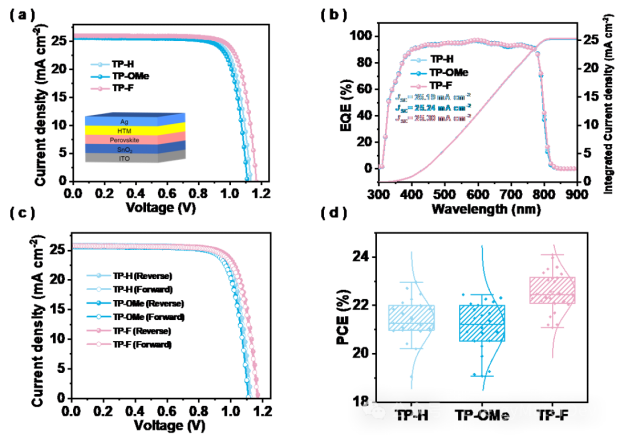

3)器件性能

制备了器件结构为ITO/SnO2/Cs0.05FA0.75MA0.20Pb(I0.96Br0.04)3/掺杂HTM/Ag的平面n-i-p PSCs,以评估三种HTM的性能。基于TP-F的器件最高效率达到24.01%。三种器件在400 nm至780 nm范围内EQE响应超过90%,同时有较小的迟滞。基于TP-F与TP-H的器件显示出良好的再现性。

图3. (a) 基于掺杂 TP-H、TP-OMe 和 TP-F 作为 HTL 的 PSC 的器件结构和最佳 J-V 曲线。(b) 相应的 EQE 谱。(c) 正向和反向扫描的 J-V 曲线。(d) 器件性能分布。

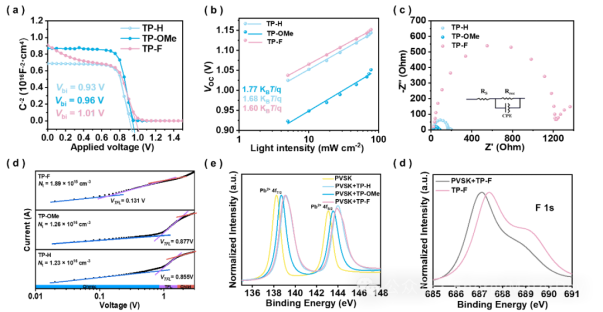

4)器件物理

在三个PSCs器件中,基于TP-F的PSC器件表现出更高的载流子分离效率,较少的Shockley-Read-Hall复合,较低的缺陷态密度。这是由于TP-F中的S与F对钙钛矿表面Pb2+有着更强的钝化作用导致的。

图4.(a) 基于 TP-H、TP-OMe 和 TP-F 器件的莫特-肖特基图。(b) VOC随光强变化曲线。(c) 基于TP-H、TP-OMe和TP-F器件的EIS图(插入的是等效电路图)。(d) 仅空穴 SCLC 器件的暗态J-V 曲线。(e) PVSK、PVSK/TP-H、PVSK/TP-OMe 和 PVSK/TP-F 薄膜中 Pb 4f 信号的 XPS 谱。(f) PVSK/TP-F 和 TP-F 薄膜中 F 1s 信号的 XPS 谱。

4、总结与展望>>

本研究成功开发了三种基于3,3'-双(4-甲氧基-2,6-二甲基苯基)-2,2'-联噻吩核心的成本效益高的空穴传输材料,分别为TP-H、TP-OMe和TP-F。通过与不同的三苯胺衍生物结合,利用4-甲氧基-2,6-二甲基苯基单元的大空间位阻效应减少分子间聚集,并优化了BTh单元内两个噻吩之间的扭转角。TP-F通过引入F原子,不仅增强了分子骨架的聚集,提高了空穴迁移率和电导率,还因F原子的吸电子性质而降低了HOMO能级。结果显示,使用TP-F作为HTM的钙钛矿太阳能电池实现了超过24%的功率转换效率,优于基于TP-H和TP-OMe的PSC。TP-F的出色性能主要得益于F原子对不配位Pb2+离子的钝化作用,显著降低了器件内缺陷态的密度,有效抑制了陷阱引起的复合。本研究不仅证明了3,3'-双(4-甲氧基-2,6-二甲基苯基)-2,2'-联噻吩核心作为开发高效HTM的有效单元,还强调了氟取代在提升PSC光伏性能中的积极作用,为设计下一代提高太阳能电池效率的HTM提供了一些指导。

5、通讯作者>>

高威 华侨大学发光材料与信息显示研究院,研究员,硕导。“闽江学者”特聘教授、厦门市“杰出青年人才”、福建省境外引进高层次人才。2019年博士毕业于武汉大学有机化学专业。2019年至2023年期间在香港城市大学化学系和材料科学与工程系从事博士后研究工作,合作导师为Alex K.-Y. Jen 院士和Tobin J. Marks院士。研究方向为有机光伏材料的设计、合成及其结构与光伏性能关系研究。至今在Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.、Nat. Commun.等高水平期刊上发表SCI论文60余篇,引用5000余次,H因子36,获评科睿唯安2022年度交叉学科领域高被引学者。

谢立强 华侨大学发光材料与信息显示研究院/材料科学与工程学院副教授,硕士生导师。2017年毕业博士于厦门大学化学系,师从毛秉伟教授和田中群院士。研究方向为钙钛矿单结太阳能电池和钙钛矿/晶硅硅叠层太阳能电池,已在Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Advanced Materials 和 Advanced Energy Materials等高水平期刊上发表研究论文30余篇,其中第一/通讯作者19篇。获得福建省杰出青年基金、雏鹰计划和国家自然科学基金面上项目等资助。

魏展画 现任华侨大学发光材料与信息显示研究院院长、材料科学与工程学院副院长。从事新型能源光电转化材料与器件领域研究,在Nature(2篇)、Nature Photonics、Journal of the American Chemical Society和Advanced Materials等顶级期刊发表学术论文100余篇,主持国家基金委区域联合重点项目、国家重点研发计划课题、福建省自然科学基金杰出青年项目等。2019年入选国家青年人才计划,2020年获评国务院特殊津贴专家。荣获“国家有突出贡献中青年专家”和“全国向上向善好青年”等国家级荣誉,另获2023年度中国化学会青年化学奖、2022年度福建省自然科学一等奖、2021年度中国化学会青年化学奖和2018年中国光学十大进展等学术奖项(荣誉)。

Energy Materials and Devices是清华大学主办的全英文开放获取(Open Access)期刊,2023年9月创刊,清华大学康飞宇教授担任主编。作为一本瞄准能源材料前沿领域、国际化的多学科交叉期刊,聚焦能源材料与器件领域的基础研究、技术创新、成果转化和产业化全链条创新研究成果,面向全球发表原创性、引领性、前瞻性研究进展,推动能源科学和产业发展,助力“碳达峰、碳中和”。

诚邀与具有引领性、创新性和实用性的先进能源材料与器件相关的文章投稿!2025年前免APC费用!

包括但不限于:二次电池、太阳能电池、燃料电池、超级电容器、液流电池、安全评估、 电池回收、材料表征和结构解析、 碳足迹和碳税负等主题。

文章类型: 研究论文、综述、快报、专家观点和研究亮点。

期刊网址:

https://www.sciopen.com/journal/3005-3315

投稿平台:

https://mc03.manuscriptcentral.com/emd

邮箱:

energymaterdev@tup.tsinghua.edu.cn

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1473006.html?mobile=1

收藏