精选

精选

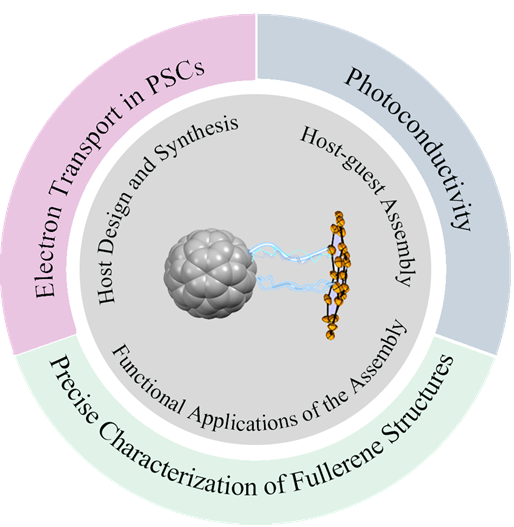

近日,厦门大学谢素原院士团队的AMR述评文章“Curved Nanocarbon Hosts for Fullerenes: Design, Assembly, and Functionalities”在线发表,总结了团队近年来在环状、笼状、镊子状和碗状弯曲纳米碳的设计与合成方面所取得的进展,深入探讨了这些结构与富勒烯之间形成的主客体组装体,以及它们在光电导材料中的应用潜力,对提升太阳能电池性能的重要性,以及对富勒烯复杂结构进行精准解析的能力。最后,文章展望了以弯曲纳米碳为主体分子的手性富勒烯立体选择性识别与光学拆分领域面临的挑战与机遇。

关键词:弯曲纳米碳;主客体自组装;富勒烯结构;主客体功能材料

合成并组装球状富勒烯与弯曲纳米碳结构,以生成几何结构匹配且电子结构互补的组装体,赋能高效光电转换、特异选择性识别、光学拆分与电导。

01

文章内容简介

弯曲纳米碳分子因其纳米级尺寸和非平面π表面而广受关注。其独特的物理化学性质源于分子拓扑结构的影响。引入曲率(环状、碗状、镊子状、笼状等弯曲拓扑形态)将从根本上改变其电子结构,相较于平面类似物,π键会被削弱,从而导致凹面与凸面之间的电子密度分布不对称,并降低最低未占据分子轨道(LUMO)的能级。这些电子扰动进一步影响了其独特的光学行为、极性、电荷传输特性以及超分子自组装倾向。其中,富勒烯凭借其弯曲且缺乏电子的球形π表面,已成为超分子化学中的理想客体分子。它们能够与具有互补结构的弯曲纳米碳主体分子络合,从而构建出具备先进功能的复杂组装体,例如:用于有机场效应晶体管(OFETs)的高性能电荷传输层;动力学选择性纯化富勒烯(如C60与C70);以及在异质结中实现超快光诱导电荷分离。然而,设计和精确构建弯曲纳米碳分子的一个核心挑战在于其固有高内应力所致的弯曲π骨架。为解决这一问题,我们课题组开发并完善了多种合成策略,包括闪速真空热解(FVP)、金介导二聚化、五边形缺陷引入、开环-闭环结构精细设计,以及动态配位驱动组装,成功构建了四类主要的弯曲纳米碳主体分子。

本述评涵盖的关键进展包括:(i) 定制纳米碳主体的合成与组装: 利用径向π共轭策略,我们合成了首个基于环对苯撑(CPP)的环状纳米石墨烯三元共晶;开发出能够封装C60二聚体并实现创纪录的104倍光致发光增强的笼状纳米石墨烯;设计了结合π–π和n–π相互作用以实现高选择性识别的镊子状纳米石墨烯。此外,我们还合成了碗状巴基碗分子,特别是灵活且富电子的十吡咯碗烯(DPC),其分子构象和电子性质决定了其对多种富勒烯的普适性结合能力。 (ii) 主体-富勒烯复合物的功能应用: 这些超分子组装体展现出增强的光电导性,可用于高效太阳能电池,并促进不同类型富勒烯的广泛识别和结构分析。代表性实例有:硫杂巴基碗-富勒烯堆叠结构,其电导率提高了400%;碗烯-C60组装体作为可溶液加工的电子传输层(ETL)应用于倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs),实现了高达21.69%的光电转换效率(PCE);以及通用主体分子DPC,能够解析包括内嵌金属富勒烯(EMFs)、杂富勒烯和富勒管在内的数十种不同富勒烯的结构。

我们的工作确立了弯曲纳米碳主体分子作为变革性构建模块的地位,将合成创新与卓越功能相连接。本述评中,我们强调了这些超分子体系在新兴应用(如光电导、太阳能转换和精确结构解析)中的潜力。同时,我们展望了未来的研究方向,重点在于利用定制的、手性弯曲纳米碳主体分子实现对映选择性识别和光学拆分手性富勒烯。实现此类对映选择性平台,有望释放手性富勒烯基材料的潜力,并为富勒烯超分子化学开启新的篇章。

02

AMR:您对这个领域的发展有何愿景?

作者团队:

未来,希望该领域能够吸引并培养更多的科学研究者,拓展弯曲纳米碳与富勒烯组装的新材料家族,利用弯曲纳米碳独特结构特征和优异性质,充分开发这类分子材料在有机光电子学、超分子传感检测甚至其他领域的应用潜力,帮助解决实际应用中遇到的难题。

03

AMR:请和大家分享一下这个领域可能会出现的研究机会!

作者团队:

尽管弯曲纳米碳与富勒烯组装体在光电导材料、倒置钙钛矿太阳能电池以及富勒烯结构的精确表征等领域已取得长足进展,但仍有若干关键问题亟待解决,这也为未来研究提供了重要机遇。首要挑战在于实现手性富勒烯的对映选择性高效分离。为此,亟需精心设计具有定制化立体选择性空腔及集成配位基元的手性弯曲纳米碳主体分子,以实现对手性富勒烯的特异性识别。另一重要方向是充分利用“富勒烯发光增强效应”,开发基于该效应的新型OLED或量子点发光材料。

04

AMR:您对该领域的人才培养有何种倡议?

谢素原教授:

建议大家踏上科研道路时,要具备恒心与毅力,保持发现新知的敏锐性,并培养团队合作精神。科学研究如同树木生长,遵循“大树理论”:一棵小苗要成长为枝繁叶茂的参天大树,离不开时间的沉淀、深厚的根基、持续向上的动力以及对阳光(机遇/创新方向)的追求。做科研同样如此,必须夯实基础,不能盲目追逐热点而跟风,唯有根基牢固,并积极推动学科交叉融合,方能催生出真正的原创性成果。

作者团队简介

谢素原,厦门大学化学化工学院教授,中国科学院院士,研究方向为特殊结构富勒烯的合成、性质及其在催化和太阳能电池中的应用,碳基纳米团簇材料(纳米管、石墨烯等)的合成及其功能化。谢素原团队始终专注于碳簇化学的研究,发现了“张力释放”和“局域芳香化”两个原理来稳定新型富勒烯,从而突破了“独立五元环规则”的制约,丰富了碳簇的数量和种类;发明了多段燃烧合成法,大规模制备了多种富勒烯及其衍生物,使富勒烯及其衍生物被作为电子受体材料得到示范应用推进。谢素原教授目前已发表SCI论文两百余篇,其中包括Science、Sci. Adv.、Nat. Chem.、Nat. Mater.、Nat. Nanotechnol.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.等期刊的论文30余篇,编著了《富勒烯:从基础到应用》一书,为《现代无机合成化学(英文)》撰写了“富勒烯合成化学”专章。

张前炎,厦门大学化学化工学院教授,博士生导师。主要致力于高张力曲面碳团簇分子的研究,包括富勒烯、碗烯、碳锥和螺烯等曲面碳团簇。他先后主持了5项国家自然科学基金项目,参与了1项国家973项目,发表了50多篇SCI研究论文,近5年以第一或通讯作者发表SCI一区论文十余篇,主要包括 Sci. Adv.、 Nat. Commun.、 PNAS、 J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Sci. 等。

谭元植,厦门大学化学化工学院教授,博士生导师。主要从事富碳纳米分子(如石墨烯分子、巴基碗、碳纳米环等)的合成、功能化、超分子组装及其相关性能研究。以第一作者或通讯作者在Nat. Mater.,Nat. Chem.,Nat. Commun.,Sci. Adv., J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.等发表多篇论文。研究成果受到了国际重要期刊或网站如Nature Chemistry,Angew. Chem. Int. Ed.,Chemistry World,Nature China,NPG Asia Materials等专文进行关注和点评。2012年获得教育部自然科学奖一等奖(第二完成人),2013年获得全国百篇优秀博士论文奖,2015年获得国家自然科学二等奖(第二完成人)。

刘婷,厦门大学化学化工学院2024级博士研究生。目前研究重点是负弯曲纳米石墨烯的设计和合成。

甘子阳,厦门大学化学化工学院2023级博士研究生。目前研究重点是新型三维纳米石墨烯的化学性质。

扫码阅读谢素原院士团队的精彩Account文章:

Curved Nanocarbon Hosts for Fullerenes: Design, Assembly, and Functionalities

Qianyan Zhang, Ting Liu, Ziyang Gan, Yuan-Zhi Tan, and Su-Yuan Xie*

原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/accountsmr.5c00038

投稿指南目前Accounts of Materials Research的投稿主要基于编辑团队的邀请。如您有意投稿,请先按照Author Guidelines的要求准备并投递proposal, 编辑团队会对您的proposal进行评审。如果proposal被接受,我们将向您发送投稿邀请。扫码阅读作者指南,下载proposal form:

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自材料研究述评(英文)科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3529677-1510518.html?mobile=1

收藏