如今西方社会的单身人群比例正在上升——不是 “找不到”,而是 “主动不想找” 的人越来越多。但过去的研究总把 “自愿单身” 当成一个整体,却忽略了一个关键问题:同样是选择单身,原因可能天差地别。

从进化框架来看,人类行为本因自然选择形成的大脑机制,倾向于通过建立持久亲密关系获取生存支持 (如情感、经济资源) 与繁衍优势,自愿单身的 “悖论” 可通过两类核心原因破解:一是策略性暂时退出择偶市场,为培养高吸引力特质 (如教育、事业) 或解决紧迫问题 (如健康、失业、经济困难),将精力优先投入个人目标,待条件成熟再重返市场,这与专注事业、追求个人目标等常见单身原因一致;二是当代环境与祖先环境存在 “不匹配”,导致人们在吸引、留住伴侣时频繁受挫,反复失败带来的情感痛苦使其放弃尝试,最终形成 “优先目标” 与 “失望放弃” 两类主要自愿单身动因。

现有研究已证实约三分之一单身者为自愿单身,但尚未明确 “因失望放弃亲密关系” 与 “因专注其他目标” 这两类自愿单身子类别的具体占比,为此本研究以希腊文化为背景展开,希腊传统上高度重视婚姻与家庭,受希腊东正教影响深,且个人选择常与家庭期望、社会地位关联,近年则因城市化、女性受教育水平提升及长期经济危机,择偶模式发生转变 (结婚推迟、非婚同居增多、单身生活方式接受度提高),形成传统与现代并存的环境,研究旨在据此估计两类自愿单身子类别的发生率,探究其性别与年龄差异,并分析单身年限与不同子类的关联。

研究方法与数据

作者合并了之前三项研究的数据,总共有3226名希腊参与者 (包括希腊本土和塞浦路斯居民),其中女性1758人、男性1445人,年龄从18岁到80岁不等。在这些人里,有357人属于“自愿单身”(即明确表示“对恋爱没兴趣”),用来分析不同单身原因的比例。

作者让参与者先选“关系状态”——比如 “恋爱中”“已婚”“非自愿单身 (想找但找不到)”“自愿单身 (不想找)” 等。对那些选“自愿单身”的人,再进一步问原因,给出三个选项:

失望型:“对感情失望,不想再尝试了”;

优先型:“现在有其他的优先事项 (比如事业、学业),没时间恋爱”;

其他型:“其他原因”。

同时,还会问这些单身者 “已经单身多少年了”,用来分析不同类型单身者的 “单身时长” 差异。

作者用了两种分析方法:

1、用方差分析不同单身类型的 “单身时长” 是否有差异 (比如 “优先型” 是不是比 “失望型” 单身更久);

2、用 “多项逻辑回归” 看年龄、性别会不会影响单身类型 (比如年轻人是不是更倾向“优先型”单身)。

研究结果

1、超60%自愿单身者,是 “主动选优先级”,不是 “不想爱”

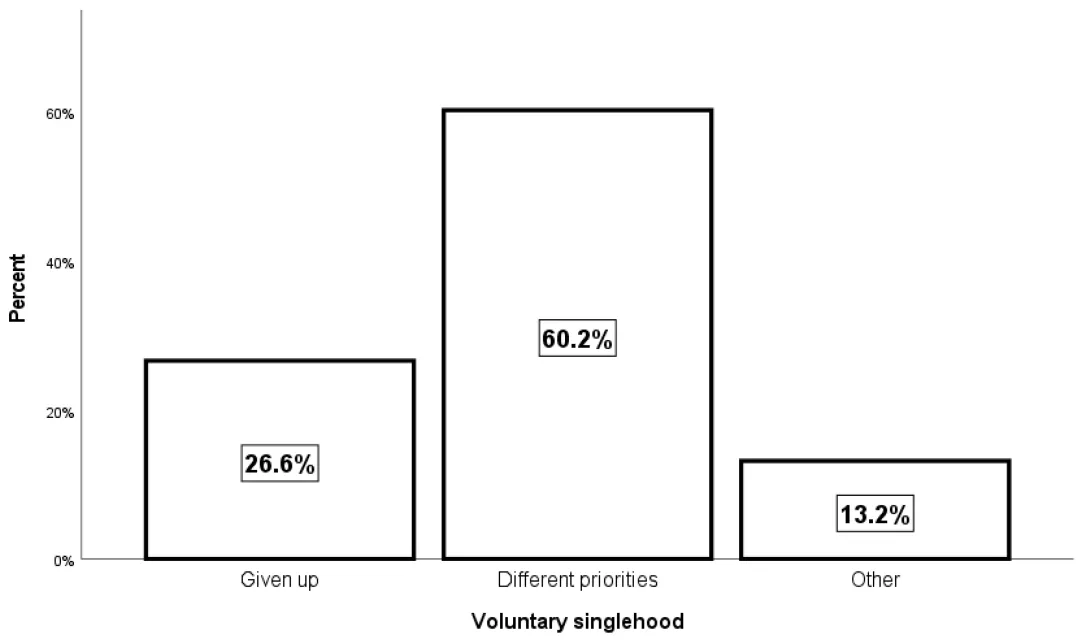

图一:样本中不同类型的自愿单身的情况。

数据显示,在357名自愿单身者中:

60.2%属于“优先型”:他们不是排斥恋爱,而是现阶段有更重要的事,比如拼学业、搞事业,或者解决健康、经济问题,觉得“恋爱可以等”;

26.6%属于“失望型”:因为多次感情失败,不想再费劲寻找亲密关系;

13.2%属于“其他型”:原因比较多样,可能是享受短期关系、不想被束缚等 (研究者推测未来可以进一步细分这一类)。

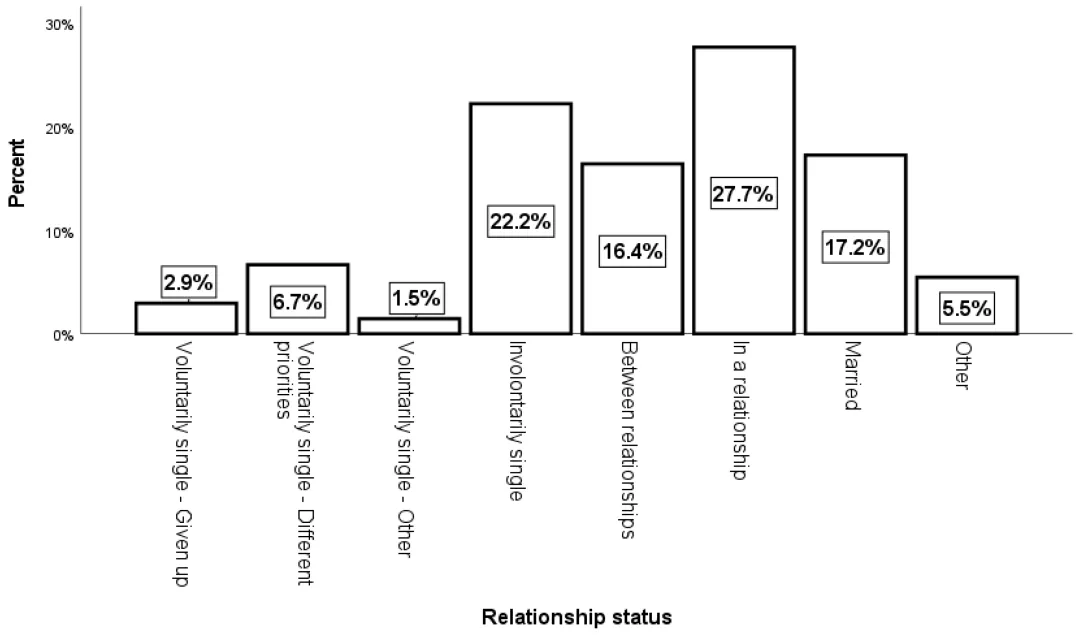

图二:样本中不同类别关系状态的出现情况。

如果放到整个样本 (3226人) 里看,有6.7%的人因为 “优先事项” 单身,2.9%因为 “失望” 单身,也就是说,“为自己的目标买单” 才是自愿单身的主流。

2、年轻人更爱“优先型” 单身,年龄越大越可能“失望型”

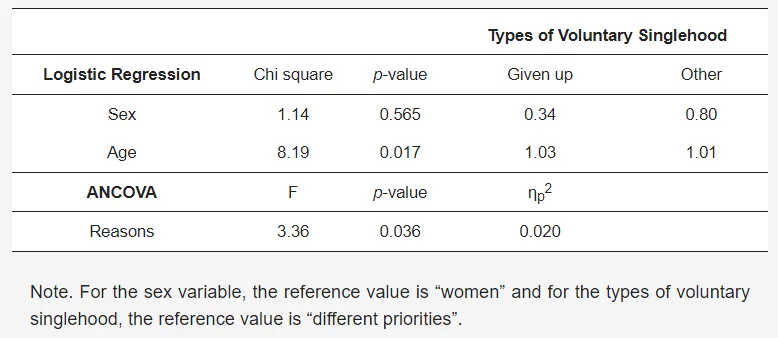

表一:逻辑回归和方差分析结果 (性别和年龄的差异)。

年龄对单身类型的影响很明显:每增长1岁,选择 “优先型” 单身的概率就会下降3%。比如18-25岁的年轻人,更可能说“先搞事业,再谈恋爱”;而35岁以上的人,因为经历过更多感情挫折,更可能成为“失望型”单身者。

这也符合“人生阶段逻辑”:年轻人还在积累个人能力 (比如学历、职业经验),暂时退出婚恋市场,是为了未来能找到更优质的伴侣;而随着年龄增长,如果多次尝试感情都失败,就容易从“想找”变成“不想找”。

3、“失望型”单身者反而单身时间最短,可能只是“暂时歇一歇”

有意思的是,不同类型单身者的“单身时长”差异很大:

“优先型”单身者平均单身5.48年;

“其他型”平均7.23年;

而“失望型”只有3.63年,是最短的。

作者推测,“失望型”单身可能不是“永久放弃”,而是 “暂时休整”——比如刚经历分手,不想马上进入新关系,等情绪平复后,可能还会重新尝试恋爱。这也说明,很多 “说不想找的人”,只是“现在不想找”,不是“永远不想找”。

4、性别对单身类型没影响,男女都在 “为自己活”

过去我们可能会觉得 “女性更爱为事业单身”“男性更易因失望单身”,但数据显示:性别对单身类型没有显著影响。不管是男性还是女性,选择“优先型”单身的比例都远高于 “失望型”。这说明,当代人对“自我价值 的追求,已经打破了性别差异,大家都更愿意先满足自己的目标,再考虑亲密关系。

5、希腊语境下,很少有人是“天生单身”,大多是“暂时选择”

研究者还反驳了一个常见观点:有人认为“自愿单身者是天生喜欢独处,觉得单身比恋爱好”。但数据显示,希腊群体中,多数自愿单身者只是 “暂时选择”:要么是为了提升自己,要么是暂时休整,不是“天生就不想恋爱”。

单身不是 “无奈之选”,而是 “多元人生的一种”

这项研究虽然聚焦希腊群体,但对我们理解当代人的婚恋观也有启发:

过去,我们总把“单身”和“没人要”画等号,却忽略了越来越多人正在主动选择“单身期”。他们不是排斥亲密关系,而是更清楚自己现阶段想要什么。就像“优先型”单身者,他们把单身当成“自我投资期”;“失望型”单身者,也可能在休整后重新出发。

或许未来,我们不用再问“你为什么还单身”,而是可以说 “你现阶段的目标是什么”。毕竟,好的人生从来不是只有“恋爱结婚”这一种剧本,为自己的选择负责,就是最好的生活方式。

作者简介

Professor Menelaos Apostolou是塞浦路斯大学 (University of Nicosia) 社会科学系教授,长期致力于进化心理学与人类交配行为的跨学科研究。他的研究聚焦于文化语境下的择偶策略、父母对子女婚恋选择的影响,以及自愿单身现象的进化逻辑。

Professor Timo Juhani Lajunen是挪威科技大学 (Norwegian University of Science and Technology) 社会心理学教授,研究领域涵盖交通心理学、伤害预防及跨文化行为分析。自2018年以来担任 Social Sciences 编委。

原论文链接:https://doi.org/10.3390/socsci14080462

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/socsci

Social Sciences 期刊介绍

主编:Emeritus Prof. Nigel Parton, University of Huddersfield, UK

期刊下设12个栏目,涵盖社会学、社会政策、社会工作、政治科学、人类学、犯罪学、心理学、经济学、地理、历史及国际关系等。

2024 Impact Factor: 1.7

2024 CiteScore: 3.1

Time to First Decision: 34.5 Days

Acceptance to Publication: 4.6 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1510251.html?mobile=1

收藏