精选

精选

文章导读

自2021年联合国教科文组织发布《开放科学建议书》,开放科学 (Open Science, OS) 已经上升到全球战略层面。作为一种新的科学研究范式,开放科学强调研究成果、数据和方法的公开共享,以促进知识传播、加速科学进步、提高研究可信度、加强公众参与和实现全球科学研究公平,特别是在应对全球挑战方面,如COVID-19大流行和气候变化。当前,我国在开放科学道路上走到哪一步?有哪些独特的治理逻辑?又存在哪些挑战?近日,一项基于199份国家级政策文件、逾2.5万条政策文本的系统分析,刻画了中国开放科学政策治理模式的清晰图景。

本期开放科学讲堂为您推荐来自中国人民大学信息资源管理学院、索邦大学、CNRS实验室GEMASS团队的陈晓婷、Abdelghani Maddi、王彦妍在 Publications 期刊发表的文章,研究团队收集了自2002年以来涉及开放科学的国家级政策,涵盖开放获取、开放数据、科研基础设施建设等领域。

研究过程与结果

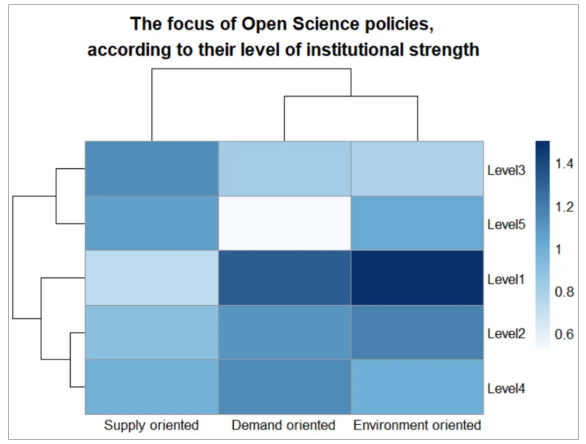

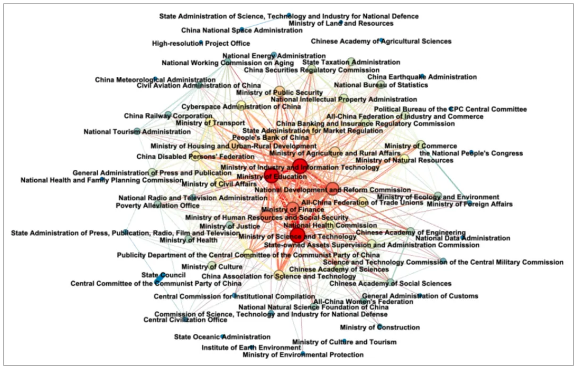

不同于传统人工梳理,作者借助阿里云Qwen-plus大模型进行文本分类,将政策文本归入三大导向类型:供给导向包括教育培训、基础设施、技术标准、资金投入、公共服务等直接支持措施;环境导向包括文化建设、法规管制、知识产权与隐私保护、监测评估、科学评价奖励系统等制度环境;需求导向包括倡议与联合、强制开放、商业模式创新、需求侧补贴、公共采购等激励机制。同时,研究还结合社会网络分析法,考察了70余个政府与科研机构在联合发布政策时的协作关系。

主要发现一:基础设施优先,供给占比高达63%

数据揭示,我国开放科学政策高度集中在供给侧措施上,占比超过六成,主要体现在基础设施(32%),如科研数据平台、共享设备、数据库建设;公共服务 (25%),如提供政策咨询、信息共享等服务;教育培训 (22%),如政府实施教育和培训计划。这一格局符合我国长期的“国家主导、能力建设”逻辑,即通过快速部署大规模资源,为开放科学打好硬件与制度基础。

主要发现二:需求激励不足,仅占11%

相较于基础设施,需求导向的政策不足。这体现在要求科研成果在开放平台出版共享,以及通过政府补贴降低开放获取出版成本以增加开放科学需求等举措上。例如,强制开放政策仅占8%;需求侧补贴仅占1%。这意味着,研究人员在开放科学中的积极性主要依赖“自上而下”的命令,而缺乏“自下而上”的动力。换言之,政策重视基础设施建设,但缺乏让科研人员“愿用愿享”的软机制。

主要发现三:环境政策多样化,但激励联动不足

环境导向的工具占26%,其中以监测评估、法律规制为主,这说明了政策制定者意识到“开放”不仅是技术问题,更是制度与文化转型的问题。然而,研究指出,科研评价体系与开放科学实践仍未充分挂钩。例如,科研人员公开数据、发表开放获取论文,目前对其职业晋升与科研奖励的影响有限。由于缺乏激励联动,开放科学仍难以走向主流。

开放科学政策的重点

主要发现四:高度集中的治理模式,核心部门过载

从机构层面看,国务院、科技部、教育部等是开放科学政策的核心节点,承担了大部分政策的发布与协调工作。但这种高度中心化的网络导致两大问题:核心部门负担过重,跨部门协作成本高,容易出现“瓶颈”;此外,数据治理与科研资源管理机构参与不足,如国家数据局、国家知识产权局处于网络中的边缘位置,未能充分发挥应有作用。这种“核心过载、边缘沉默”的结构,使得政策在落地时缺乏足够的分布式创新与横向联动。

开放科学政策发布者社会网络

研究总结

结论与展望:从“建平台”到“强激励”

总体来看,我国开放科学的治理模式呈现出鲜明的特征。我国优势在于,重点关注基础设施发展、教育和公共服务。短板是需求激励不足,科研人员与机构缺乏动力,政策网络中存在结构性失衡。未来,我国开放科学能否走向可持续发展,关键在于补齐需求侧与激励,包括:

在科研评价体系中强化开放成果的认可;

为开放出版和数据共享提供切实的经济补贴与法律保障;

提升科研机构和数据治理部门的参与度,实现从“国家推动”到“多方共建”的转变。

在全球知识共享与科技竞争日益激烈的背景下,我国的开放科学不仅关系到科研透明度与国际合作,也关乎我国科技创新体系的战略升级。换句话说,开放科学的未来,将是我国科技创新能否实现“从量到质”跃升的重要考验。我国开放科学发展到今天,正处于“硬件已齐,软件待补”的阶段。基础设施已铺好路,但唯有打通激励机制,让科研人员真正愿意“走上来”,开放科学才能成为我国科技创新生态的内生力量。

原文出自 Publications 期刊:https://www.mdpi.com/2304-6775/13/3/30

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/publications

Publications 期刊介绍

主编:Andrew Kirby, Arizona State University, USA

期刊旨在发表基础、转化和临床医学各方向的研究,主要刊发疾病发病机理、转化研究、实验室和动物研究、药理学、临床医学、流行病学和健康改善策略等领域的最新研究成果。目前已被 PubMed、PMC、MEDLINE、DOAJ 等重要数据库收录。

2024 Impact Factor:2.5

2024 CiteScore:10.0

Time to First Decision:22.9 Days

Acceptance to Publication:4.8 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1503221.html?mobile=1

收藏