文章导读

在快速城市化与全球气候异常双重作用下,城市土地利用格局正经历数量变化、空间重组与结构复杂化等多维转型,表现为从单一功能走向多功能融合、从集中扩张走向多中心扩散。然而,粗放利用与多样化发展路径导致土地系统日益破碎、失联,生态稳定性显著削弱。与此同时,频发的极端气候事件改变区域水热格局、削弱生态承载力,并通过“气候胁迫—土地响应—生态退化”的链式过程放大系统脆弱性。更重要的是,土地利用演化反过来加剧气候变化,大规模城市化强化热岛效应,森林破碎化与湿地消失削弱碳汇与水文循环,形成复杂的双向耦合与非线性反馈。在此背景下,亟需通过模拟土地利用过程与评估空间格局演化,揭示土地利用对气候胁迫的响应机制及反馈路径,以实现城市扩张与生态可持续发展的动态平衡。

现有土地利用模拟方法主要聚焦于土地利用类型在数量和空间位置上的预测与再现,构成了“数量模拟—空间模拟”的基本框架。数量模拟模型如系统动力学模型 (SD)、灰色预测 (GF) 和马尔可夫链 (MC) 等能有效地模拟和预测土地利用类型的数量结构,但在空间结构模拟方面存在明显短板。空间模拟模型有元胞自动机 (CA)、小尺度土地利用变化及其空间效应模型 (CLUE-S)、未来土地利用模拟 (FLUS) 和斑块生成型土地利用模拟模型 (PLUS) 等模型均可用于模拟地类的空间布局,但在数量模拟方面存在不足。上述模型的分野导致单一模型的应用存在维度割裂困境——数量模型忽视空间关联性,空间模型弱化系统动态性,限制了其在多情景驱动与复杂系统演化分析中的适用性,二者均无法完整表征土地利用“数量-空间-过程”的协同演变规律。针对现有土地利用模拟方法在结构性描述上的不足,本文提出融合SD、PLUS与分形维度评价方法 (FD) 的“SD-PLUS-FD”集成模型,试图从数量—空间—结构三重维度模拟武汉市土地利用演化过程,开展不同气候情景下的情境预测与结构复杂度评估,为应对未来气候与人地系统变化提供科学依据与决策支持。

研究材料与方法

研究区域

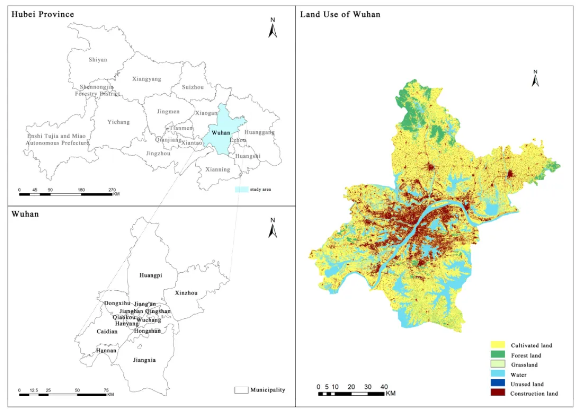

武汉市地处中国中部,是湖北省省会,地理位置位于北纬29°58′至31°22′、东经113°41′至115°05′,主城区涵盖江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区与青山区。作为长江中游城市群核心节点与国家中心城市之一,武汉人口、经济与产业资源高度集聚,是区域发展和空间转型的关键承载区 (图1)。

图1. 武汉的地理位置与土地利用

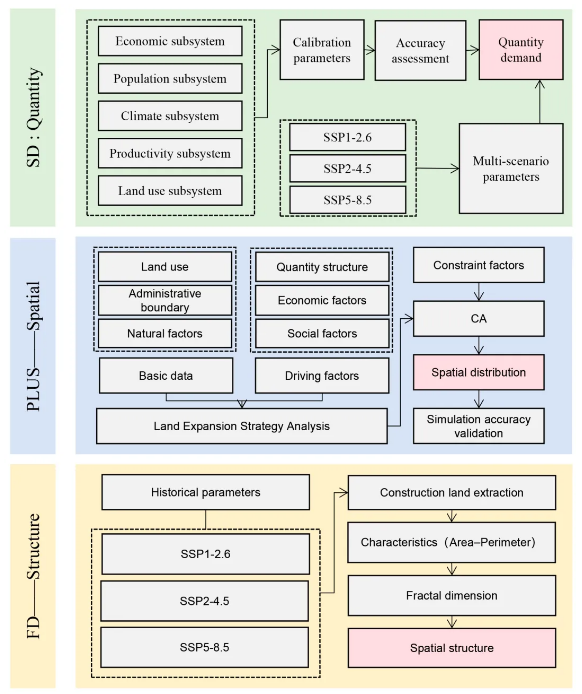

研究方法

本文采用SD-PLUS-FD模型对武汉市不同气候变化情景下土地利用/覆盖变化 (LUCC) 进行模拟及土地利用格局评估。设置不同气候情景,利用SD模型预测土地利用数量需求,利用PLUS模型构建土地利用空间分布,利用分形维度对比历史时期土地利用格局与模拟土地利用格局。具体流程如图2所示。

图2. 流程图 (SSP, Shared Socioeconomic Pathways共享经济路径)

研究结果与讨论

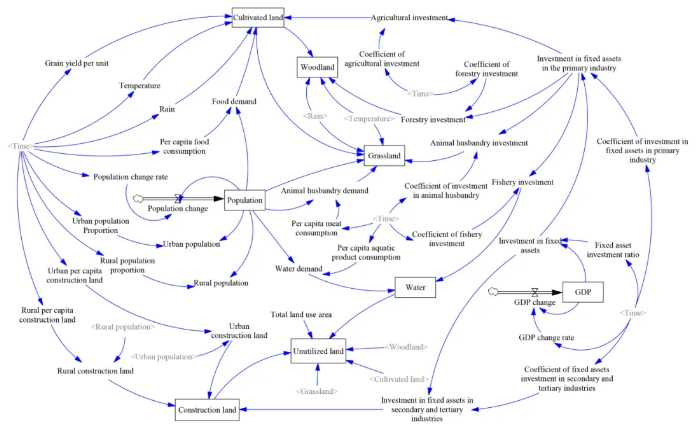

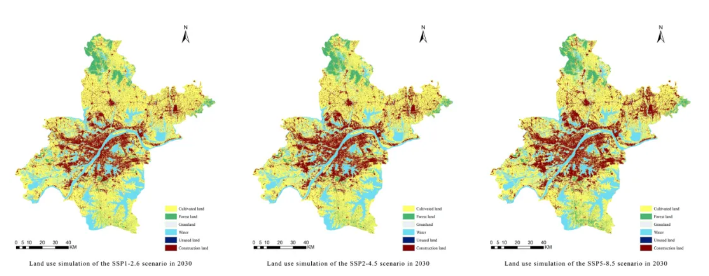

结论1:SD-PLUS模型在多情景下表现出较强的稳定性、精度与解释力,有效支持了城市土地系统在不同社会—气候路径下的动态响应模拟。本研究构建的SD-PLUS模型在多情景下表现出较高的稳定性与精度。SD模块 (图3) 在各类土地利用上的相对误差均小于±5%,PLUS模块 (图4) 的Kappa系数为0.84,总体精度达0.93,验证了模型在数量与空间模拟上的可靠性。模拟结果显示,未来情景下武汉土地利用呈现共同趋势:耕地持续减少,建设用地与生态用地 (林地、草地) 增加。其中建设用地扩张强度随情景发展程度而增强,SSP1-2.6下增加385.18 km²,SSP2-4.5下增加541.74 km²,SSP5-8.5下则达777.65 km²。空间上,SSP1情景扩张受控于城市边缘,生态约束更强;而SSP2与SSP5下则加剧了非核心区的无序扩张与破碎化。

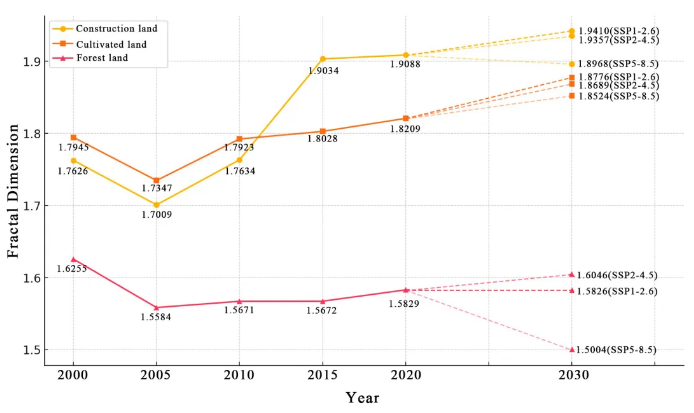

结论2:引入分形维数能够识别城市边界演化中的非线性结构特征,为理解空间形态重构提供了定量依据。分形维数如图5所示。建设用地分形维数自2010年后显著上升,2030年SSP1下达1.9410,体现出边界复杂性增强;耕地维数保持在1.73–1.82之间并略有上升,显示出因生态分区带来的边界破碎;林地维数最低,且在SSP5下下降至1.5004,表明生态空间结构趋于简化与退化。

结论3:外生扰动 (如公共卫生事件) 对土地利用系统产生显著冲击,亟需在模拟与规划框架中融入“韧性—响应—适应”机制。极端气候条件 (如洪水、干旱、热浪)、重大自然灾害 (如地震、滑坡) 以及公共卫生事件 (如新冠疫情) 均可能深刻影响土地利用的数量、结构与空间格局。

图3. 武汉土地利用变化的系统动力学 (SD) 模型

图4. 不同情景下2030年土地利用模拟图

图5. 武汉主要土地利用类型的分形维数变化趋势

研究总结

本文提出一种集成化的SD-PLUS-FD模型框架。该框架融合了三类关键模型模块:用于数量预测的系统动力学模型 (SD)、用于空间分配的斑块生成型土地利用模拟模型 (PLUS),以及作为结构复杂性定量指标的分形维数 (FD)。三者共同构建了一个能够从数量演变、空间格局与结构形态三个维度全面模拟土地利用变化的综合模型体系。该框架的核心目标包括:(1) 模拟气候变化与社会经济共同驱动下,城市土地利用数量变化与空间扩张过程;(2) 引入分形维数指标,量化城市用地边界的形态演化与空间格局复杂性;(3) 构建“数量—空间—结构”三维耦合评价体系,提升对土地利用演化过程的多维认知能力。该框架通过系统动态模拟、空间建模与结构评价的融合,借助FD作为核心指标,既支持预测性模拟,也可用于结构复杂度分析,能够实现对历史阶段与未来阶段结构复杂性的连续性评估,有效捕捉土地系统的自组织行为与形态演化特征。

本文以武汉市为研究区域,基于2020年政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 发布的共享经济路径 (SSPs) 与典型浓度路径 (RCPs) 耦合的SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5三类气候情景数据,构建并验证了综合考虑各类社会经济因素及气候变化因素的SD-PLUS耦合预测模型,以2000—2020年为模拟历史期,预测了2030年武汉市各情景下的土地利用时空变化结果。在此基础上,本文引入分形维数 (Fractal Dimension) 指标,对典型用地类型的空间格局演化进行定量分析,以评估历史时期及未来情景中土地利用格局的结构复杂性。本文构建“数量适应性—空间布局合理性—格局复杂性”三维综合评价体系,融合系统动力模拟、空间扩展预测与结构复杂性度量三种方法,以分形维数为核心结构性指标,量化土地利用格局的自组织特征与演化趋势,为多情景模拟结果的评估提供理论支撑与技术参考。

原文出自 Land 期刊:https://www.mdpi.com/3390064

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/land

Land 期刊介绍

主编:Christine Fürst, University of Halle, Germany

Land 创刊于2012年,期刊涵盖土地系统科学、地表景观、土壤和水、城乡发展、土地与气候相互作用、水-能源-土地-食物纽带关系 (WELF)、生物多样性研究和健康关系、土地建模和数据处理、生态系统服务以及多功能性等研究,并致力于人类可持续发展。现已被Scopus、SSCI (Web of Science)、AGRICOLA、AGRIS、GeoRef、RePEc等多个关键数据库收录,5-Year Impact Factor:3.4 (2024)。

2024 Impact Factor:3.2

2024 CiteScore:5.9

Time to First Decision:16 Days

Acceptance to Publication:2.4 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1503050.html?mobile=1

收藏