研究背景

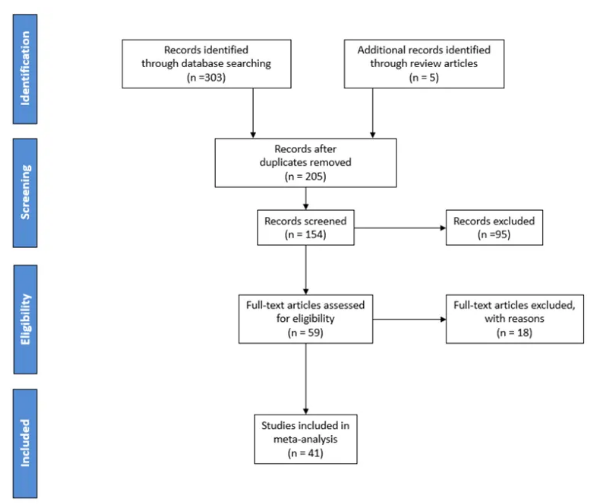

牛奶因其丰富的营养价值成为经济驱动型掺假的主要目标,常见手段包括用低价奶 (如牛奶) 替代高价奶 (如羊奶、骆驼奶)。这不仅损害产品质量和市场公平,还可能对过敏人群造成健康风险。过去十年,随着蛋白质组学和化学计量学的发展,利用蛋白质和肽生物标志物进行牛奶真实性鉴定取得了显著进展。发表在Foods 期刊的这篇综述“Assessing Milk Authenticity Using Protein and Peptide Biomarkers: A Decade of Progress in Species Differentiation and Fraud Detection”,通过PRISMA系统综述方法,从2014-2024年的303篇文献中筛选出41篇核心研究,聚焦蛋白质与肽标记物在物种鉴别和掺假检测中的应用,为行业提供科学参考。

研究主要内容

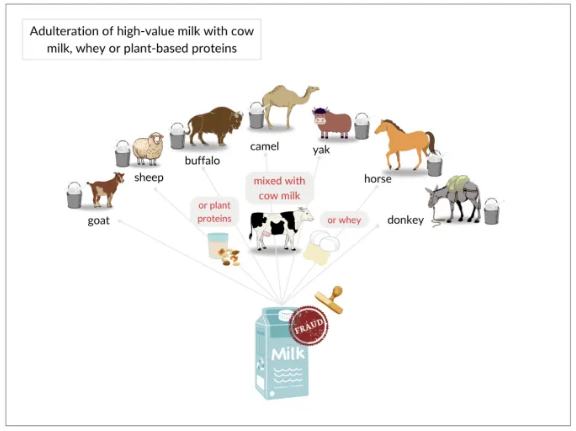

1、掺假类型

涵盖8种常见奶源 (牛/羊/骆驼/马等) 的掺假行为,重点检测物种替代和乳清蛋白添加。

2、技术方法

蛋白质分析:梳理了从电泳、免疫化学方法到LC-MS/MS、MALDI-TOF-MS等蛋白质组学技术的发展,对比“自上而下” (完整蛋白质分析) 与“自下而上” (肽段分析) 策略的适用场景。

肽段分析:解析了酪蛋白、乳清蛋白等蛋白质,以及其酶解肽段的优势与局限,蛋白质特异性强但易受加工破坏,肽段热稳定性高,更适合高温处理的乳制品。

化学计量学:结合PCA、PLS-DA等模型提升检测灵敏度,阐述了主成分分析 (PCA)、偏最小二乘判别分析 (PLS-DA) 等多元统计方法在处理海量蛋白质组学数据中的作用,尤其是数据融合策略 (如低层次特征拼接、中层次潜变量融合) 可实现0.5%低掺假量的精准识别。

3、现存挑战与未来方向

指出当前缺乏标准化协议、样本制备差异大等问题,提出多组学整合、机器学习 (如卷积神经网络)、标准化采样等未来研究重点。

图文赏析

图1. 本综述中使用的系统文献检索流程图

图2. 使用牛奶、乳清或植物蛋白对高价值牛奶进行掺假的常见做法示意图

重要成果

1、 过去十年,基于蛋白质/肽生物标志物的检测技术灵敏度显著提升,可精准识别0.5%以下的低比例掺假。

2、肽段标志物凭借热稳定性优势,在加工乳制品中表现优于蛋白质,解决了传统方法对高温处理样本检测失效的难题。

3、化学计量学中的数据融合策略能大幅提升模型分类性能,其中中层次融合 (合并潜变量) 效果优于低层次融合 (直接拼接特征)。

4、明确了未来需突破的关键瓶颈:建立标准化检测协议、整合多组学数据、优化机器学习模型,以及开发低成本检测工具。

研究总结

本文综述了基于蛋白质和肽生物标志物的牛奶真实性评估研究进展,强调了蛋白质组学与化学计量学在解决复杂食品真实性问题中的关键作用。尽管面临标准化协议缺乏、样品制备变异性大等挑战,但未来通过多组学整合、结构化数据融合和机器学习框架的结合,有望为牛奶真实性评估提供更强大、更可扩展的解决方案。

原文出自Foods 期刊:https://www.mdpi.com/3417034

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/foods

Foods 期刊介绍

主编:Arun K. Bhunia, Purdue University, USA

期刊主题涵盖食品研究相关各方面。目前已被Scopus、SCIE (Web of Science)、PubMed等数据库收录。

2024 Impact Factor:5.1

2024 CiteScore:8.7

Time to First Decision:14.9 Days

Acceptance to Publication:2.6 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1499987.html?mobile=1

收藏