精选

精选

在数学的殿堂里,突破往往诞生于灵光一现的猜想与严丝合缝的证明之间。如今,这一过程正被一种新的学术习惯加速——从英国数学大师阿蒂亚生前对黎曼猜想的大胆尝试,到北京大学韦东奕对Navier-Stokes方程的研究……越来越多顶尖学者选择将研究成果以预印本形式公之于众。他们如何借助预印本释放研究潜力?预印本是这些大师的独特偏好,还是数学界的普遍实践?让我们一探究竟。

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/MbiQ_jy7XwT4a1h5rU3oFA

01 顶尖数学家的"预印本时刻"

(1) 佩雷尔曼:回归证明 ,看淡形式

庞加莱猜想是国际数学界公认的七大"数学世纪难题"之一[1]。2002-2003年,俄罗斯数学家佩雷尔曼连续发布三篇预印本,运用里奇流方法证明了这一猜想,引发数学界震动,并最终获得2006年菲尔兹奖与2010年千禧年大奖。

当时有报道称,他可能为了领取千禧年大奖的奖金而向专业期刊提交论文。但佩雷尔曼把长达十年的研究直接发布在网上,本意就是反对那些需要花钱订阅的科学期刊——他完全没有先经过审查,才能与人交流学术观点的意愿[2]。最终他不仅拒绝领奖,更明确表示:"如果证明是正确的,那么其他形式的认可都不需要"[3]。

(2) 阿蒂亚:以预印本破年龄之壁

2018年9月,时年89岁的数学大师、菲尔兹奖与阿贝尔奖双料得主迈克尔·阿蒂亚在海德堡获奖者论坛上公布了他对黎曼猜想(同为七大“数学世纪难题”之一)的证明,并随后在预印本平台贴出论文。

尽管受到众多质疑,阿蒂亚此次对黎曼猜想发起冲击并通过预印本公开证明思路,引发了全球数学界的高度关注。在论坛上,他对一位年轻提问者坦言:当你到了我这个年纪的时候就会发现,人们(杂志)不会发表你的论文了。他们会说,你年纪太大了,肯定会有错误。论文想要发表,很难[5]。而预印本,恰为这位年迈的数学大师提供了一个绕开传统发表壁垒、直抵学术前沿的宝贵渠道。

(3) 华人数学家:借预印本崭露锋芒

2025年2月,年仅34岁的纽约大学柯朗数学研究所副教授王虹与不列颠哥伦比亚大学的Joshua Zahl合作,在预印本网站上提交了一篇长达127页的论文,宣告证明了长期悬而未决的三维挂谷猜想。一时间,王虹的名字迅速为全球数学界所熟知,并被寄予菲尔兹奖的厚望[6]。

紧接着在3月,两位华人数学家邓煜和马骁,与中东学者Zaher Hani联合发布预印本,宣布在希尔伯特第六问题的研究中取得关键性进展。作为百余年来的数学悬案,这一成果的发布同样在学界引发强烈反响。无论是三维挂谷猜想的突破,还是希尔伯特难题的挑战,预印本不仅让这些顶尖成果在第一时间进入公众视野,更为年轻学者提供了快速崭露头角的舞台,推动他们成长为新一代备受瞩目的学术新星。

作为王虹的学弟和国内最知名的青年学者之一,韦东奕在2025年的学术成果发布中展现出鲜明的"预印本意识"——除在数学顶刊《Forum of Mathematics, Pi》发表一篇论文外,更连续发布四篇预印本,构成其本年度学术产出的重要组成部分。

实际上,采用预印本并非顶尖数学家的“专属操作”,而是数学学界的普遍选择。接下来,让我们通过几组数据进一步了解这一趋势。

02 数学界预印本数据全景图

(1) 发文及引用

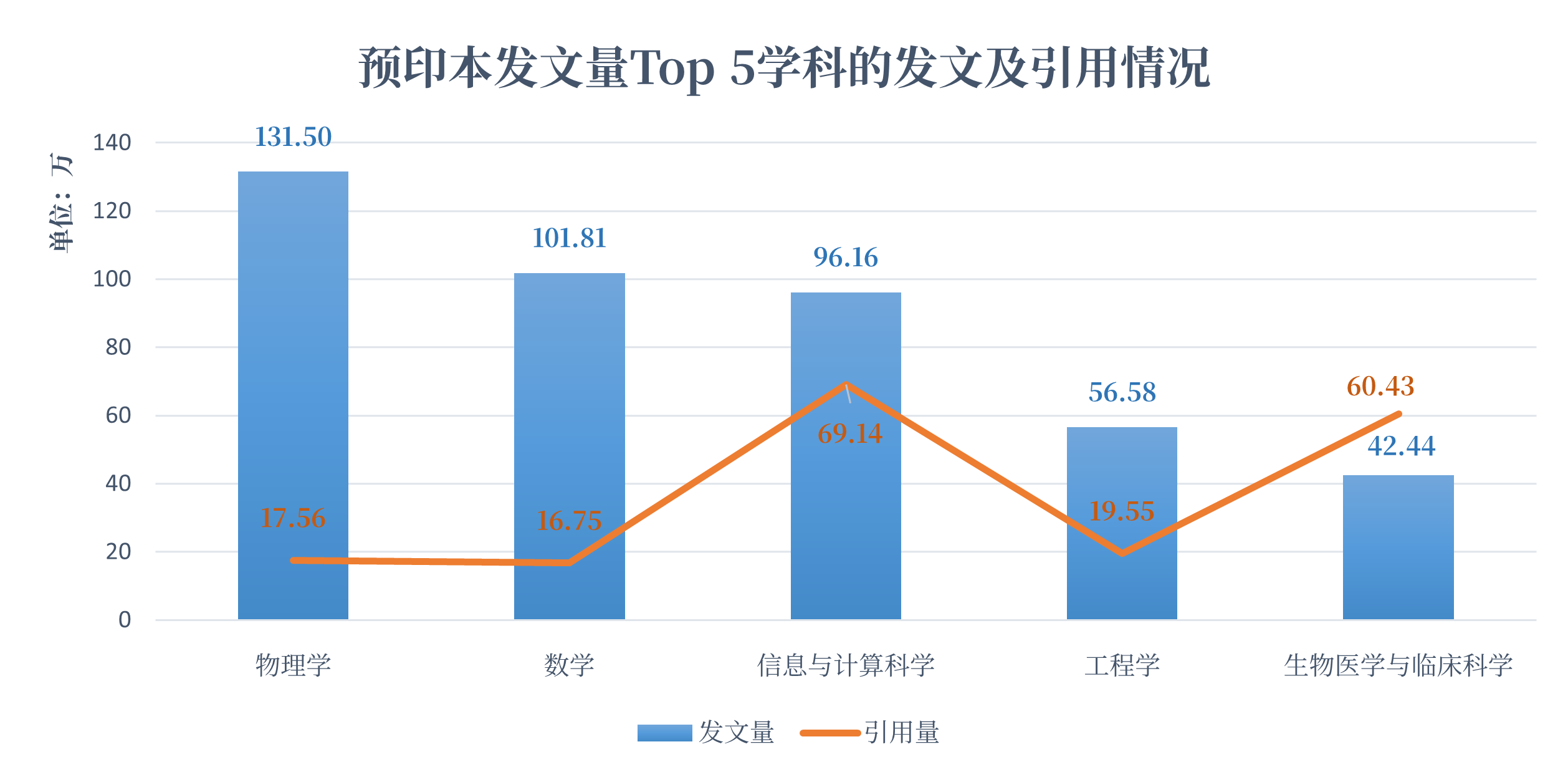

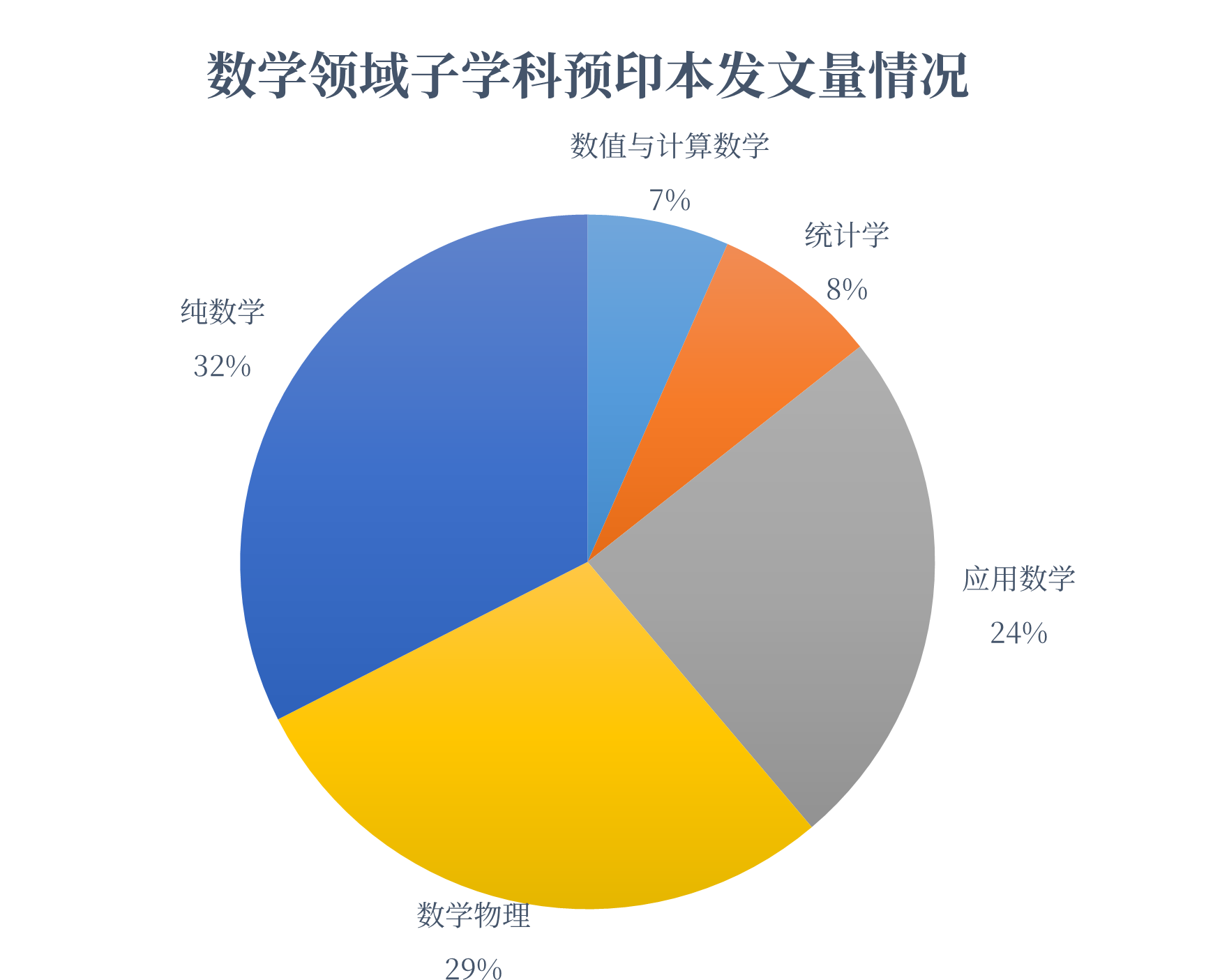

根据Dimensions数据库的统计,截至2025年8月21日,数学领域以101.81万篇的预印本累计发文量位居各学科第二位,仅次于物理学。从子学科分布来看,纯数学预印本发文量最高,约占数学领域总量的三分之一;数学物理作为交叉学科,发文量次之。

图1:预印本发文量Top 5学科的发文及引用情况(数据来源:Dimensions)

图2:数学领域子学科预印本发文量情况(数据来源:Dimensions)

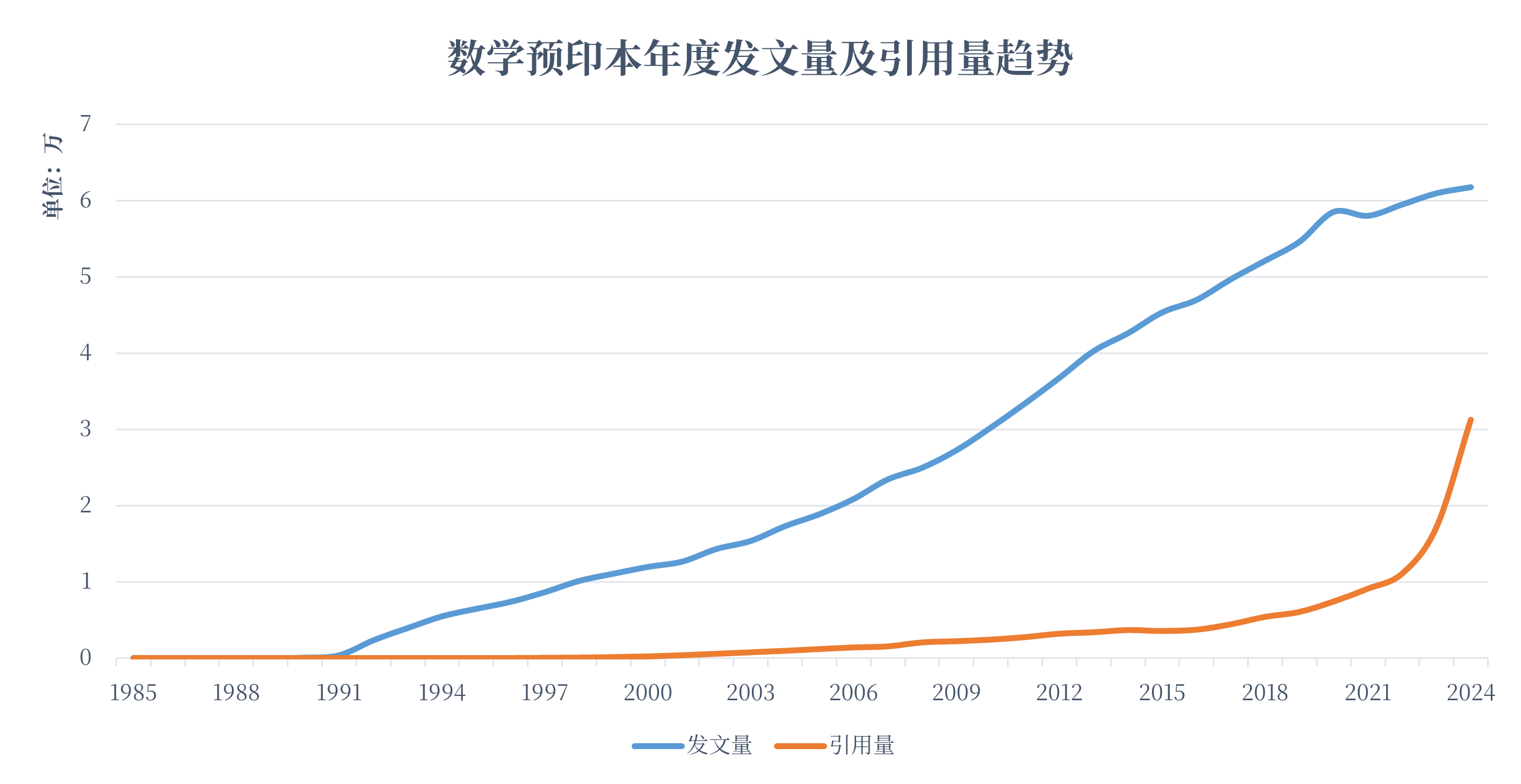

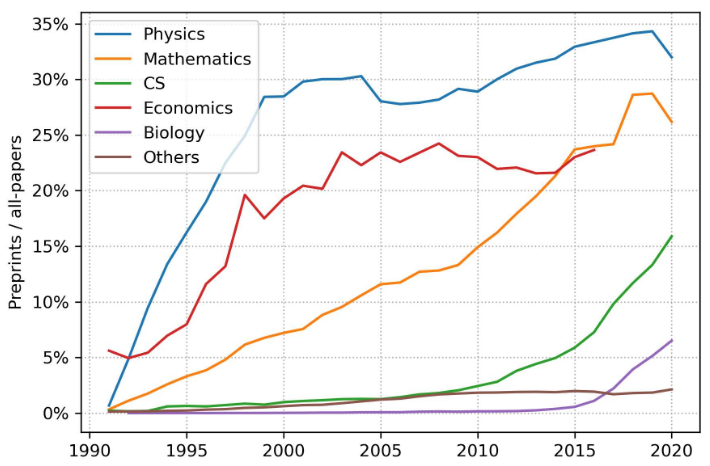

从年度趋势来看,自1991年arXiv预印本库在物理、计算机科学和数学领域上线以来[7],数学领域的预印本年度发文量始终保持稳步增长,2024年全年发文量已突破6万篇。同时,数学预印本占该学科所有论文的比例也较高,2015年至2020年间年均占比超过25%,在各学科中仅次于物理学[8]。

图3:数学预印本年度发文量及引用量趋势(数据来源:Dimensions)

图4:各学科每年预印本数量/所有论文数量的趋势(注:CS为Computer Sciences的缩写,下同)[8]

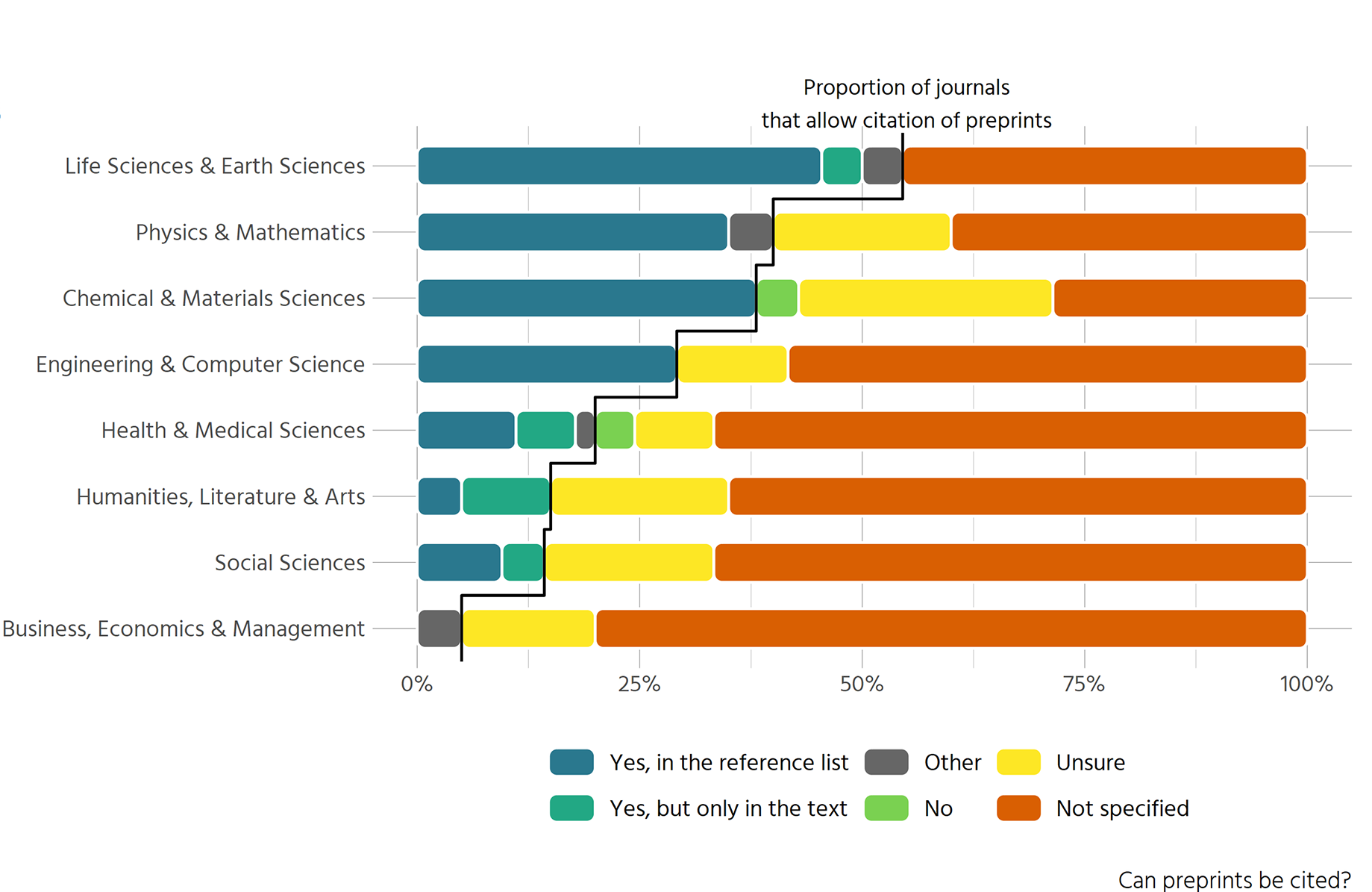

相比之下,其年度引用量在较长时期内增长较为平缓,但2022年至2024年间出现显著提升,反映出数学学界对预印本认可度的进一步提高。早在2020年一项针对不同学科期刊预印本政策的调查显示,物理和数学领域的期刊允许引用预印本的比例超过37.5%,居于前列,仅次于生命科学和地球科学[9]。

图5:不同学科允许引用预印本的期刊比例[9]

(2) 与期刊的关系

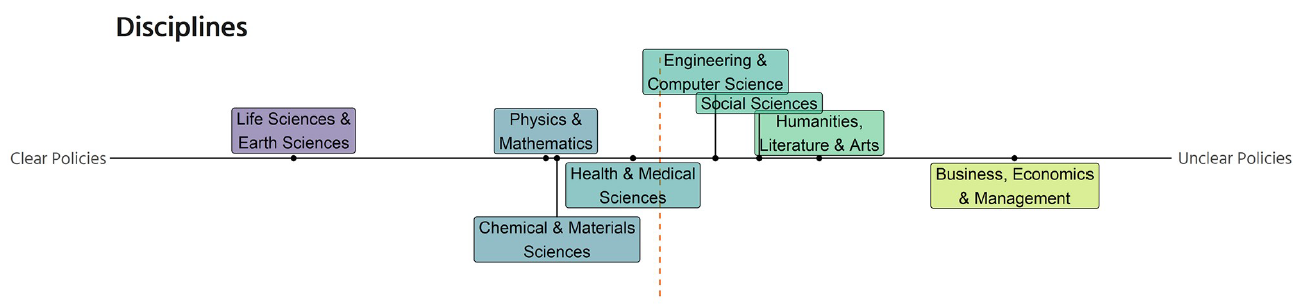

相较于其他学科,物理与数学领域的期刊在预印本政策制定上更为清晰和开放。数据显示,这两个领域超过62.5%的期刊明确允许作者提交已以预印本形式公开的论文[9]。

图6:不同学科期刊的预印本政策的清晰程度[9]

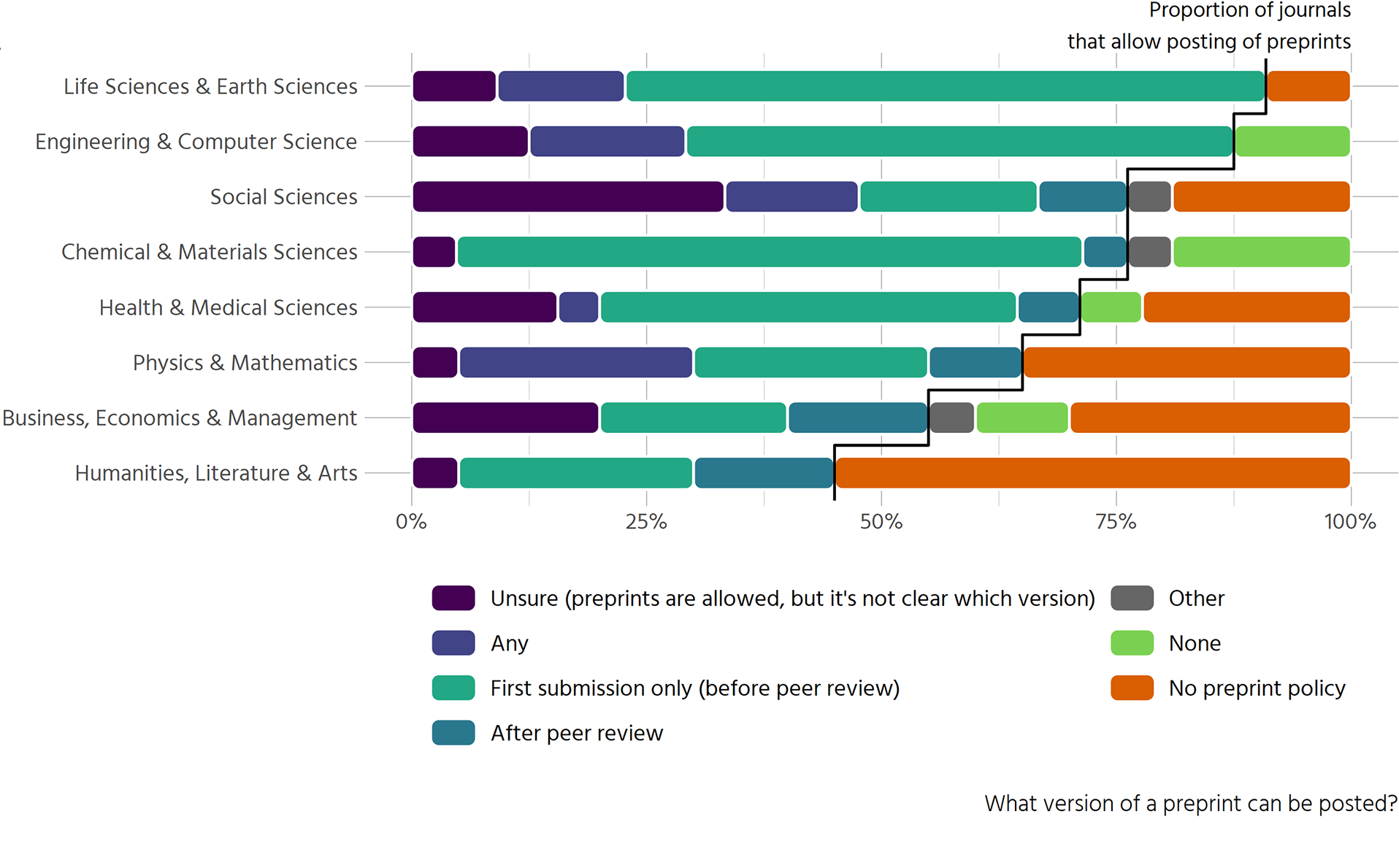

图7:不同学科允许发表预印本的期刊比例[9]

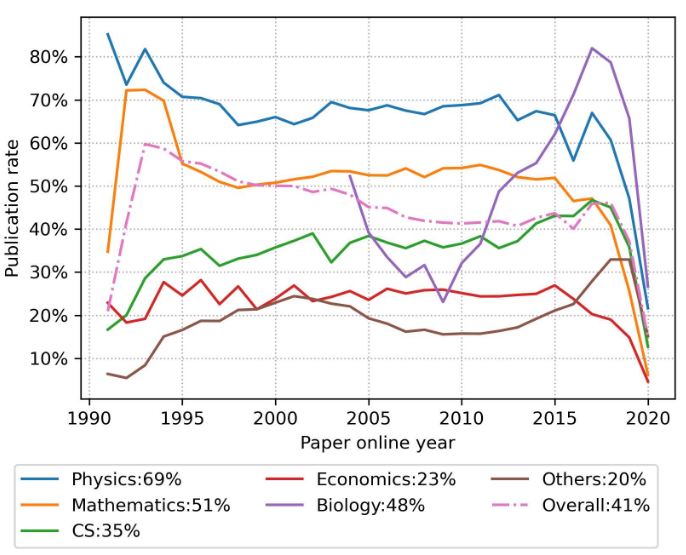

进一步来看,自1990年至2020年间,数学领域发表的预印本中,有51%最终在正式期刊上得以发表,这一比率高于所有学科41%的平均水平[8]。该数据反映出数学领域预印本与期刊之间存在紧密的衔接性——与其他学科相比,数学领域的预印本往往不是孤立的学术成果展示,而更可能成为正式发表的 “前奏”。这种高转化率凸显了学界对预印本学术价值的广泛认可,同时说明预印本已成为数学研究成果传播与交流的重要组成部分。

图8:不同学科的预印本发表率[8]

(3) 平台分布

由于arXiv在数学和物理学领域均存在“先发优势”,导致数学领域预印本平台的分布呈现与物理学领域相似的、高度集中的特征——90%的数学预印本发文均发布于arXiv平台。不过,该平台的背书(Endorsement)政策,即首次向某一学科类别提交论文的作者,可能需要获得一位已在arXiv认证的作者背书[10],却为部分学者设置了门槛。在此背景下,其他预印本平台的出现为数学学者提供了更灵活、可行的替代选择。

推荐阅读:发文量持续领跑!预印本成为物理学者的常态化选择?| 学科脉动(三)

图9:数学领域预印本发文量Top 5平台分布情况(数据来源:Dimensions)

例如,Preprints.org等平台更开放的注册与提交机制——作者仅需完成基础身份验证即可上传论文,无需依赖现有认证学者的背书,为尚未获得背书的青年学者、跨学科探索者或来自非主流学术机构的学者提供更平等的发声机会。

这些平台虽在影响力上暂未超越arXiv,但其灵活性和包容性恰好填补了arXiv政策覆盖的“空白区”:

对资深学者而言,它们是快速分享早期研究思路的“试验田”;

对青年学者而言,它们是积累学术曝光的“起步场”;

对跨学科研究者而言,它们则是连接数学与其他领域的“桥梁”。

从这个意义上说,arXiv的“门槛”与其他预印本平台的“补位”,共同构成了数学预印本生态的多元格局,二者协同推动着数学研究成果的高效流动。

在此,我们特地为大家整理了Preprints.org上高影响力的数学预印本书单《Sparking Mathematics Preprints》,涵盖计算数学、应用数据、代数与数论等细分领域,欢迎探索!点击链接,即可一站式阅读:https://www.preprints.org/reading-list/143?mtm_campaign=wechat_post_rlist

>>下期预告:

从顶尖数学家到普通研究者,预印本已成为数学界学术实践中不可或缺的部分。那么,为何数学界尤其是纯数学领域对预印本如此青睐?这种偏好背后,是否藏着数学学科独有的学术竞争法则?国内数学界在预印本应用上又有哪些独特探索与发展?下期“学科脉动”将为您一一揭晓答案。

参考文献:

[1] Clay Mathematics Institute. The Millennium Prize Problems. Available online: https://www.claymath.org/millennium-problems/ (accessed on 25 August 2025)

[2] 南方周末. 佩雷尔曼 不完美的纯粹. Available online: https://www.infzm.com/contents/144445 (accessed on 25 August 2025)

[3] 金煜. 佩雷尔曼:大隐隐于“数”. 初中数学辅导(初中版)2011, 10, 8-9.

[4] 21世纪经济报道. 现场直击 | “九旬”阿蒂亚挑战“世纪难题”黎曼猜想:几张幻灯片,45分钟,网络被挤崩. Available online: https://m.21jingji.com/article/20180925/herald/808f7b2ba214b6dde816460bf99f9cf0.html (accessed on 25 August 2025)

[5] 澎湃新闻. 数学家阿蒂亚去世 2018年因"证明"黎曼猜想成网红. Available online: https://m.163.com/news/article/E5AGV6TA0001875O.html (accessed on 25 August 2025)

[6] 科普中国. 王虹成菲尔兹奖热门人选,挂谷猜想为何如此重要?. Available online: https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&classify=0&ar_id=584967 (accessed on 25 August 2025)

[7] Tennant, J.; Bauin, S.; James, S.; Kant, J. The evolving preprint landscape: Introductory report for the Knowledge Exchange working group on preprints. MetaArXiv 2018. https://doi.org/10.31222/osf.io/796tu

[8] Xie, B.; Shen, Z.; Wang, K. Is preprint the future of science? A thirty year journey of online preprint services. ArXiv 2021. https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.09066

[9] Klebel, T.; Reichmann, S.; Polka, J.; McDowell, G.; Penfold, N.; Hindle, S.; Ross-Hellauer, T. Peer Review and Preprint Policies Are Unclear at Most Major Journals. PLoS ONE 2020, 15, e0239518. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239518

[10] ArXiv. The arXiv endorsement system. Available online: https://info.arxiv.org/help/endorsement.html (accessed on 25 August 2025)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1499477.html?mobile=1

收藏