博文

Future 全球最大学生健康监测网络如何守护中国下一代?2022年中国学生常见病及健康影响因素监测系统深度解析  精选

精选

||

在人口结构转型与疾病谱系变迁的双重挑战下,中国政府高度重视儿童青少年的健康。自2016年开始,国家疾控局组织开展每年一次的中国学生常见病和健康影响因素监测,到2022年其已形成覆盖全国32个省级单位和98%区县,600多万大中小学生参与的中国学生常见病和健康影响因素监测系统 (CNSSCDRF)。该监测系统构建了个体健康-行为-环境-政策支持的监测内容体系,监测方式多样,形成监测-预警-干预有效循环的全球规模最大的学生健康监测网络。本文将深度解析该系统的监测内容、方法以及政策转化价值。

研究背景

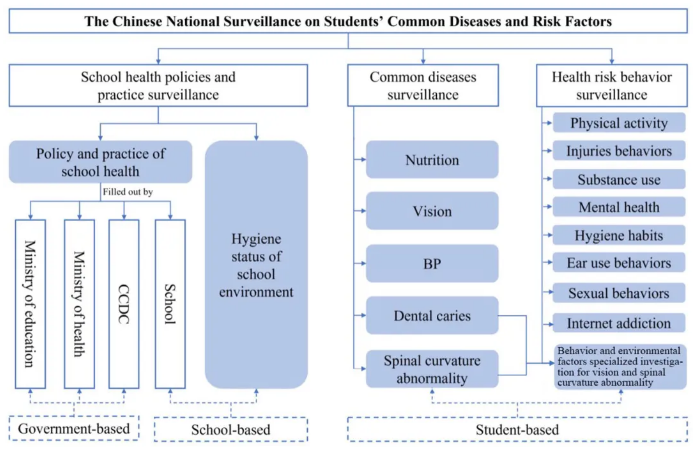

儿童青少年健康是“健康中国2030”战略的核心组成部分,其发展水平直接关系到国家未来人口素质、经济发展和社会稳定。自2016年开始,国家疾控局 (原国家卫生健康委疾控局) 组织实施,中国疾病控制中心儿少/学校卫生中心 (北京大学儿童青少年卫生研究所) 作为技术支持和指导单位,通过省、地/市和区/县疾病预防控制中心三级疾控网络,在教育部门配合下,每年主动开展连续性、标准化地监测体系。监测涉及学生近视、肥胖等常见疾病、健康危险行为,学校教学生活环境和政策标准等社会支持环境三个维度 (见图1)。监测结果为各级政府决策、干预措施及其效果评估等提供了数据依据、构建“监测-预警-干预”闭环。

图1. 2022年CNSSCDRF的结构。(CCDC:中国疾病预防控制中心;BP:血压。)

研究方法

1. 研究对象选择

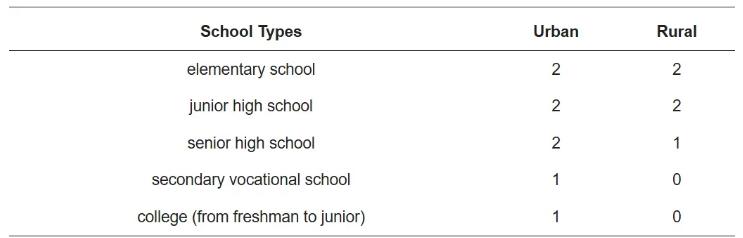

2022年,31个省份和新疆建设兵团辖内的所有地级城市,近99%的区/县,从小学一年级到大学三年级参与监测.每个区县采取多阶段整群随机抽样方法抽取不同学段、不同类型学校作为监测点校 (见表1),同一学校不同年级随机抽取2~3班,每个班全体学生参与监测,确保每所学校每个年级至少80名学生,该抽样框架确保监测对象具有地区、年龄和性别的代表性。

表1. 城市和农村地区的学校数量

2. 研究方法

CNSSCDRF采取标准化体格测量和评价方法,评价超重肥胖、近视等学生常见病流行状况;通过集体匿名自填问卷了解锻炼饮食行为、故意和非故意伤害等健康危险行为,以及用眼卫生习惯等影响视力健康校内外因素;通过档案查阅获得学校卫生人力和财力配置情况,以及健康教育、学生常见病防控等学校卫生标准落实情况;通过现场检测获得学校采光照明、课桌椅配备等教学环境卫生状况。在监测的各个阶段采取严格的质量控制措施,如监测前培训、监测过程中每日5%监测对象的复测、监测数据人工复核审订等,不符合要求数据不足1%。

结果与讨论

CNSSCDRF已成为覆盖地域最广,年龄范围最宽,学校类型最全、人数最多 (近600万)、监测最全的综合性、系统性地学生监测网络系统。监测人数是全国学生体质健康调查的15倍,美国青年健康危险行 (YRBS) 的350倍。

CNSSCDRF的建立不仅可以及时了解中国学生常见病的流行现况及变化趋势,开展干预和评估干预效果奠定了基础,加快了政策转化速度。儿童青少年近视干预的“中国模式”见证了该监测系统的强大功能。我国儿童青少年近视率变化呈现两个阶段,第一个阶段:2018-2019-2020年呈现先下降后上升的变化趋势,这与《综合防控儿童青少年近视实施方案》出台和新冠疫情的爆发有关;第二阶段:从2020年至今,我国政府以监测数据为依据,相继出台了《儿童青少年近视防控适宜技术指南》《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》等系列近视防控指南和标准,建立了儿童近视防控试点地区,为儿童青少年近视率持续下降提供了政策支持和保障。

研究总结

CNSSCDRF系统运行近10年间,逐渐形成覆盖范围广、监测内容丰富,监测方法多样、质量控制严格的多维度监测系统,形成了监测-预警-干预的有效循环,为我国校园健康奠定坚实的基础。但其还需结合人工智能和大数据技术的发展,使监测系统智能化。

原文出自 Future 期刊:https://www.mdpi.com/3365456

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/future

Future 期刊介绍

主编:Jun Ma, Peking University, China; Yi Song, Peking University, China

期刊关注生长发育和学校健康促进的研究领域,将临床实践、公共卫生和实践科学联系起来,以促进孕产妇保健、性和生殖医学、儿童青少年健康以及心理健康等学科领域的发展,倡导在儿童青少年时期进行健康投资,以实现人类发展潜力。主题领域包括但不限于:成长与发展、饮食和营养、营养和环境流行病学、与健康有关的行为和干预、学校促进健康政策和实践、儿童保健和护理、青少年健康和福利、心理健康、全球卫生和教育。

Time to First Decision:19 Days

Acceptance to Publication:4 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1496579.html

上一篇:Electronics:哈尔滨工业大学智能科学与工程学院苗子博副教授等创建特刊——量子信息的最新进展

下一篇:Healthcare 论文选题灵感:肾移植患者的健康管理