精选

精选

文章导读

在全球交通体系向可持续发展转型的进程中,电动汽车 (EV) 的普及已成为关键战略方向。作为突破传统有线充电桎梏的革新性解决方案,无线电力传输 (WPT) 技术凭借其便捷性与效能优势,正在重构电动汽车能源补给范式。来自香港大学电机及电子工程系的薛志伟与香港理工大学电动车研究中心的邹国棠教授及刘伟教授等人在 World Electric Vehicle Journal 期刊发表了文章,全面探讨了无线充电技术在电动汽车应用的发展进程、潜在研究方向及局限性,旨在为致力于推动电动汽车无线充电领域的研究人员和从业者提供有价值的见解和思考。

主要内容

WPT技术的发展标志着电动汽车充电领域的重大突破。在众多WPT技术中,电场耦合式无线充电技术的功率传输能力目前难以满足电动汽车无线充电的需求,其复杂的耦合机制也限制了其在电动汽车动态充电中的应用。远场WPT可以利用微波或激光技术实现更远距离的能量传输,但效率较低,成本较高,因此在电动汽车充电应用中的普及性较差。相比之下,磁共振无线充电技术因其相对较大的传输功率、较高的传输效率和抗偏移能力而成为最有前途的电动汽车充电解决方案。

本文重点介绍了支持磁共振无线充电技术发展的理论基础、多种实施策略和优化技术。尽管目前磁共振无线充电技术取得了值得称道的进展,但仍存在一些局限性,包括功率损耗、高功率传输能力、电磁干扰和安全以及系统设计的复杂性。未来的研究必须优先克服这些障碍,探索能提高无线充电技术实用性和性能的创新方法。这包括研究先进的线圈设计、提高能量传输效率,以及开发强大的安全机制以确保用户的信心。随着以智慧城市和自动驾驶为特征的时代的到来,无线充电将成为支持电动交通蓬勃发展所必需的生态系统的关键,有助于建立更环保、更高效的交通系统,与全球减少碳排放和促进城市可持续发展的努力保持一致。

本文系统性地对WPT技术体系进行解构,围绕理论框架、应用场景、效能优化、发展趋势与现存瓶颈展开多维度探析。理论层面,通过建立近场耦合 (感应式/电容式) 与远场辐射 (微波/激光) 技术谱系,对比说明了不同能量传输路径的物理特性与工程边界。在应用场景部分,针对静态定点、动态行进及准动态间歇三类典型充电模式,全面评估了其在实际应用中的可行性和有效性。在效能优化方面,深入研究了多种旨在提升WPT系统性能的优化技术,特别强调了线圈结构优化、抗偏移解决方案、补偿拓扑优化、调制策略优化和参数识别技术。讨论部分概述了当前电动汽车无线充电技术的发展趋势,并指出了阻碍其在电动汽车市场广泛应用的局限性。

图文赏析

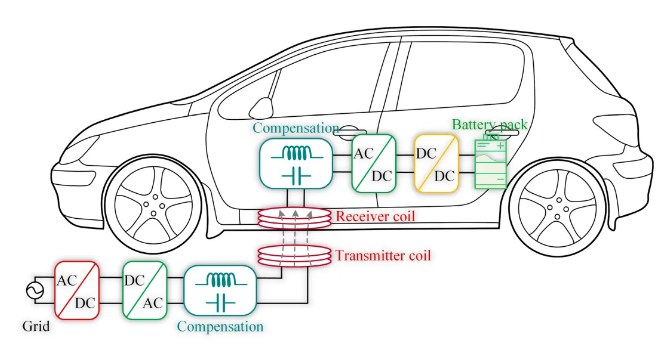

图1. 电动汽车静态无线充电示意图

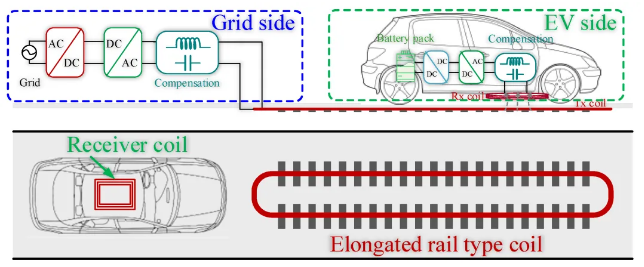

图2. 电动汽车动态无线充电加长轨道型发射线圈

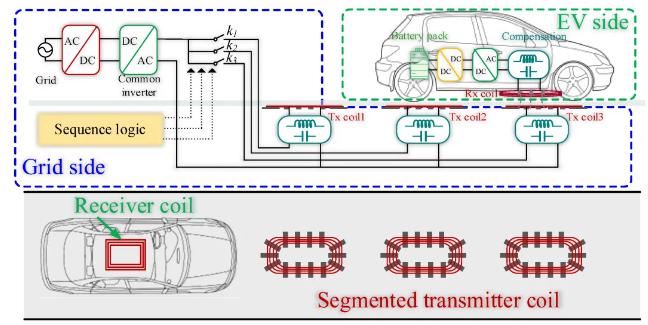

图3. 电动汽车动态无线充电分段发射线圈

研究总结

本文对适用于电动汽车的各种无线充电技术进行了深入评估,并将其分为近场和远场方法。在这些类别中,探讨了感应式、电容式、微波和激光无线充电技术,以全面了解其理论原理和实际应用。磁共振无线充电技术在电动汽车无线充电的应用潜力巨大,本文详细分析了其在电动汽车多种无线充电模式的应用,包括静态、动态和准动态无线充电,突出了这些充电模式在增强电动汽车充电生态系统方面的潜力。此外,还介绍了旨在提高磁共振无线充电技术性能的优化策略,重点关注线圈结构设计的优化、抵消错位的机制、先进的补偿网络、提高系统效率的调制方法以及关键系统参数的识别。最后,本文对电动汽车无线充电技术的发展趋势和局限性进行了更广泛的讨论,通过综合现有研究并强调未来发展方向,旨在为电动汽车无线充电技术的持续发展提供有价值的见解,最终支持向更可持续、更便捷的电动汽车充电技术的过渡。

原文出自 WEVJ 期刊:https://www.mdpi.com/3146068

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/wevj

WEVJ 期刊介绍

主编:Joeri Van Mierlo, Vrije Universiteit Brussel, Belgium

期刊发表与纯电动汽车、混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车相关的研究。

2024 Impact Factor:2.6

2024 CiteScore:5.0

Time to First Decision:17.6 Days

Acceptance to Publication:2.9 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1496007.html?mobile=1

收藏