图:根瘤菌共生的适应性进化

文章导读

在农业实践中,与同一豆科宿主共生的不同根瘤菌菌株的共生效能存在普遍差异。中国农业大学的田长富教授和他的团队在Genes 期刊发表了综述指出,这种差异既源于共生基因多态性,也与共生功能整合效率相关。通过水平基因转移能够赋予细菌共生的潜力,但受体菌基因组的背景决定了其能否实现高效固氮。经过进一步的适应性进化,包括基因组创新和调控网络重构,才能使菌株获得完整共生能力。这篇综述研究的进展也为开发更高效的根瘤菌接种剂提供了新思路。

关键词:根瘤菌、适应性进化、共生、固氮、结瘤

综述内容

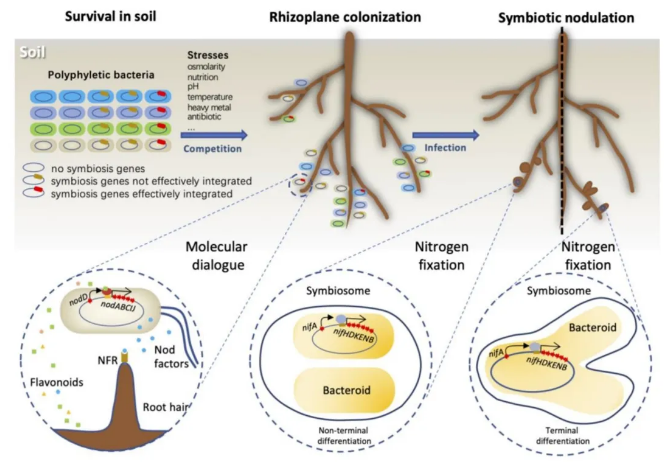

根瘤菌是一类多系革兰氏阴性细菌,能够诱导豆科植物根部或茎部形成根瘤,并将大气氮 (N2) 还原为氨 (NH3)。它们以腐生方式存活于土壤中,在适宜条件下通过多步骤分子对话 (如根际定殖、侵染、根瘤器官发生等) 与宿主植物建立细胞内共生关系,形成典型的兼性生命周期。根瘤菌-豆科共生固氮 (SNF) 是自然界最高效的生物固氮系统,年固氮量约4000万吨,占农业系统生物固氮总量的65%,对可持续农业至关重要。

根瘤菌的共生特性源于其通过水平基因转移 (HGT) 获得的关键结瘤 (nod) 和固氮 (nif) 基因簇,这些基因通常位于共生岛或共生质粒上。目前已在α-和β-变形菌门的18个属中发现200余种根瘤菌,但其共同祖先并不具备共生基因,表明根瘤菌是多起源进化群体。然而,仅仅获得关键共生基因并不能确保细菌具备高效共生能力,能否实现固氮,还取决于受体菌属的种类。

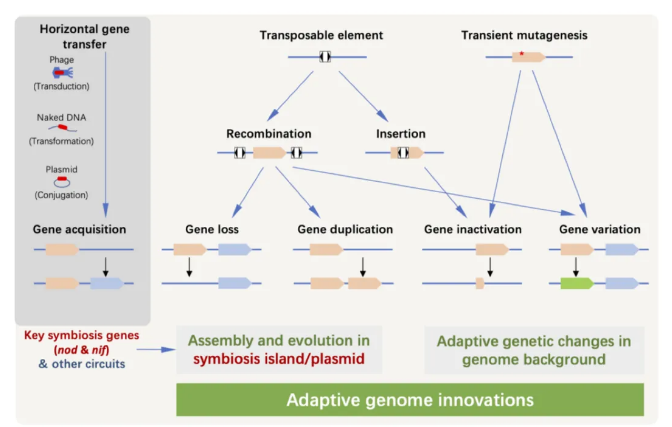

共生基因组创新

关键共生基因 (nod和nif基因簇) 通过水平基因转移在不同细菌类群中传播,并表现出持续的适应性进化,如nodA和nodC的变异决定了宿主特异性,而多拷贝nodD使菌株能感知不同宿主信号。除核心共生基因外,共生岛/质粒还携带一些附属基因 (如fix基因簇、分泌系统效应蛋白等),可以优化共生后的功能。

在这个过程中,基因组的可塑性起到极为关键的作用:如修复系统imuABC加速表型创新;大量转座子 (IS) 介导的基因失活、缺失和重排帮助清除冗余基因 (如毒性相关T3SS);保守调控因子MucR防止共生质粒中IS的插入。这些机制共同推动根瘤菌在维持核心功能的同时,快速适应多样化的宿主和环境。如此动态的进化过程不仅揭示了共生系统的起源,也为设计高效稳定的根瘤菌接种剂提供了更多分子靶点。

图:获得关键共生基因后的基因组创新

调控网络重构

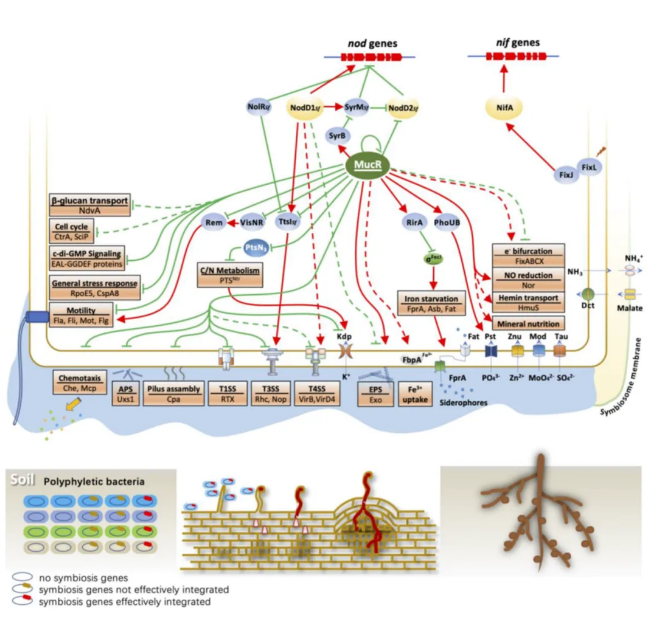

根瘤菌共生关系的建立还需要复杂的调控网络重构。研究表明,根瘤菌在从土壤环境向共生状态转变时,会广泛调动包括碳氮代谢、离子转运、分泌系统、表面多糖合成等在内的900多个基因,这些基因的表达都呈现出显著的菌株-宿主特异性。尤其是由NodD-MucR等核心调控因子构建的多层次网络,使根瘤菌能够动态协调从根际定殖到胞内共生的全过程。

图:关键共生基因转录整合的工作模型

研究总结

根瘤菌与豆科植物的共生关系是一种特殊的"共生中的共生"现象,成功整合的共生系统需要招募全局和局部的调控模块,构建出能够动态响应pH、渗透压、氧气及多种营养元素波动的调控网络。之前的研究发现,α-变形菌中保守的异源基因沉默蛋白MucR作为关键全局调控因子,通过抑制AT富集区基因表达和促进转座子插入突变,在协调共生基因整合中发挥核心作用。然而,对于MucR在不同生态位 (从土壤到根际再到根瘤) 中的抗沉默机制,以及大多数谱系特异性局部调控模块的功能仍知之甚少。未来需要整合系统生物学方法,全面解析根瘤菌适应性进化中不断重构的调控网络,这将为通过合成生物学手段优化多系根瘤菌的共生基因回路及其整合效率提供理论依据,最终实现共生系统稳定性和效率的提升。这种研究范式也可拓展至致病性等其它可转移基因回路的适应性进化研究。

原文出自 Genes 期刊:https://www.mdpi.com/2084414

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/genes

Genes 期刊介绍

主编:Selvarangan Ponnazhagan, The University of Alabama at Birmingham, USA

期刊主题涵盖了与 DNA、RNA、染色体、基因、遗传学和多组学相关的所有内容。Genes 下设 18 个专题,从人类、动物、植物、微生物、分子遗传、种群进化和高新技术等多个角度全方位审视遗传学和基因组学的前沿研究。

2024 Impact Factor:2.8

2024 CiteScore:5.5

Time to First Decision:14.6 Days

Acceptance to Publication:2.5 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1496003.html?mobile=1

收藏