博文

JLPEA 导电驻极体:低功耗电子学的新型能源选择

||

研究背景

低功耗电子设备 (如可穿戴设备、传感器网络和物联网终端) 对电源提出了新的挑战:如何提供稳定、长效、低功耗的电源,而不依赖传统电池或大型能量收集系统?在此背景下,驻极体材料——本质上能维持永久极化的电介质——作为静电能量的储存介质,一直被用于麦克风、传感器等元件。然而,这类驻极体传统上为非导体,并需通过外部极化处理 (poling) 来激发极化行为,存在工艺复杂、稳定性差的问题。本文综述了一类新兴的“导电驻极体”材料——以石墨、碳纤维和金属为代表,具有无需极化即可呈现极化行为的新型材料体系,并探讨其在低功耗电子中的应用潜力。本文旨在回答的问题是:导电驻极体是否可作为一种无需外部激励的电源,为低功耗电子设备提供微电压与微电流供给?

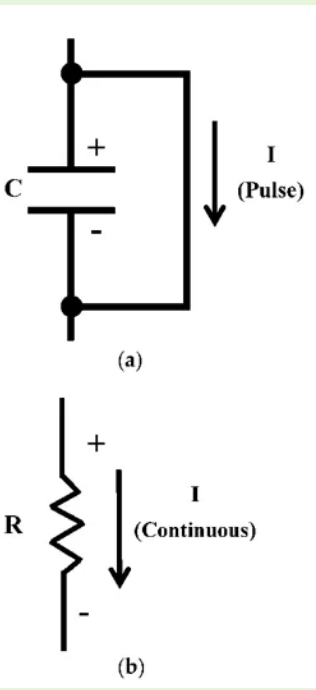

描述驻极体电行为的模型:(a) 非导体驻极体;(b) 导体驻极体。

主要内容

本研究首次系统性回顾了导电驻极体的发展背景、物理原理与应用场景。与传统非导体驻极体不同,导电驻极体 (如柔性石墨、钢材、无铅焊料Sn-4Ag等) 在无需极化处理的条件下即可表现出稳定的驻极电压与微电流输出。其关键特性与原理如下:

1. 能量来源与电学模型

导电驻极体既可导电,又可在直流 (DC) 电压作用下维持永久极化状态。其能量来源不是振动或外部极化,而是导电载流子与材料原子之间少量相互作用产生的固有电荷累积。这种材料可视为具备“驻极体-电阻器”双重行为的功能性材料,在外电路中表现为微伏级电压 (µV) 与微安级电流 (µA),完全服从欧姆定律。

2. 新型驻极体电容定义

传统电容定义基于介电常数,而导电驻极体提出了“驻极体电容 (C’)”的概念,即驻极体总电荷与其电压之比。实验证明,该电容值远高于介电常数所定义的电容值(高出数个数量级),例如Sn-4Ag驻极体的C’可达620 F,而常规电容仅为175 pF。因此,其储能能力也大幅提升,可用于稳定输出的微能量供给。

3. 柔性石墨实验验证

以柔性石墨为代表的导电驻极体在实验中展现出良好的放电/充电特性。其放电曲线与理论电容放电行为相符,且不需要预充电过程 (源于其本征极化特性)。更大尺寸的石墨片可显著延长放电时间,在短路条件下甚至表现出几乎不放电的行为,表明其极高的稳定性。电压与电极间距成正比,支持串联扩展以提高输出电压。

4. 连接方式影响输出电压

实验显示,两个柔性石墨样品串联时,若连接处未发生弯折,其输出电压接近于单个样品电压之和;反之,如连接位置弯曲,则输出电压显著降低 (下降约50%)。这归因于材料内部极化连续性的下降,是当前研究中引入的一个新概念,对未来驻极体电源的结构设计提出了指导。

5. 作为微型电源的应用潜力

导电驻极体可驱动串联外部电阻,形成微功率电源回路。在不同负载电阻下,其电压、电流与理论值高度一致,验证其可作为稳定的低功率电源使用。由于其无需电化学反应、无需外部激励、无环境污染,理论上可将城市基础设施 (如钢筋混凝土内钢筋) 转化为潜在能源系统,提供长期、低功耗供电。

研究总结

导电驻极体作为无需极化处理的新型材料体系,开辟了低功耗电子设备供电的新路径。其在石墨、碳纤维、金属等常见导体中均可实现,表现出µV级电压与µA级电流输出能力,支持稳定放电和再充电过程。通过材料尺寸、连接方式与微结构的调控,其性能可持续提升。尽管目前功率密度尚低,但其无需能源储存装置、无化学过程、材料广泛可得等特点,使其在环境友好型、资源受限的低功耗电子场景中具有实际价值与发展前景。未来,随着极化连续性理论完善与微结构优化手段的发展,导电驻极体有望成为城市基础设施与电子系统中不可忽视的能源单元。

原文来自 JLPEA 期刊:https://www.mdpi.com/2233772

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/jlpea

JLPEA 期刊介绍

主编:Davide Bertozzi, University of Manchester, UK

期刊旨在发表低功耗电子方向的创新研究和重要成果。期刊范围涵盖的主题包括但不限于新兴电子器件和工艺技术、模拟、数字和混合信号 VLSI 电路、架构和系统设计、SoC 和嵌入式系统、能量采集和无电池系统、综合和优化工具,以及用于低功耗设计的 CAD 工具和方法。目前被 Scopus、ESCI 等数据库收录。

2024 Impact Factor:1.8

2024 CiteScore:4.3

Time to First Decision:23.4 Days

Acceptance to Publication:2.8 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1495716.html

上一篇:Life:中国科学院深圳先进技术研究院娄春波教授等创建特刊——合成遗传元件、装置和系统 (第二版)

下一篇:Land 期刊精选特刊书