博文

Minerals:瑞典特韦伦地区冰川漂砾中的古口类苔藓虫

||

宋宝鹏1,2, 梁悦1, Lars E. Holmer1,2, Luke C. Strotz1,3, 马俊业4, 张志飞1,*

1 大陆演化与早期生命全国重点实验室,陕西省早期生命与环境重点实验室,地质学系,西北大学,西安 710069,中国

2 Department of Earth Sciences, Palaeobiology, Uppsala University, Uppsala 75236, Sweden;

3 Biodiversity Institute and Department of Ecology & Evolutionary Biology, University of Kansas, Lawrence, KS 66045, USA

4 现代古生物学和地层学国家重点实验室,南京地质古生物研究所,中国科学院生物演化与环境卓越创新中心,南京 210008,中国

苔藓动物门 (Bryozoa) 是一类底栖固着的群体水生动物门类,隶属于触手冠动物类群 (Lophotrochozoa)。它们横跨显生宙,拥有广泛的化石记录。目前已确认的现生苔藓动物约有6000种,化石种类超过15000种。最早的苔藓动物化石记录出现在寒武纪早期,而在奥陶纪期间多样性显著增加。鉴于苔藓动物首次出现与其主要辐射演化之间存在显著的记录缺失,因此苔藓动物的研究对理解寒武纪大爆发和奥陶纪辐射具有重要意义。苔藓动物在波罗的-斯堪的那维亚 (Baltoscandia) 地区得到了广泛研究,尤其对瑞典等地材料的研究也极大地推动了对奥陶纪苔藓动物的认识。来自西北大学地质学系的宋宝鹏博士在瑞典交流期间跟随 Lars Holmer 教授通过系统工作在 Minerals 期刊发表文章,调查了瑞典东海岸特韦伦 (Tvären) 地区的冰川漂砾,主要目的是探索该区域奥陶纪苔藓动物化石,对该地区发现的苔藓动物属种进行详细描述,并讨论其地层分布情况。

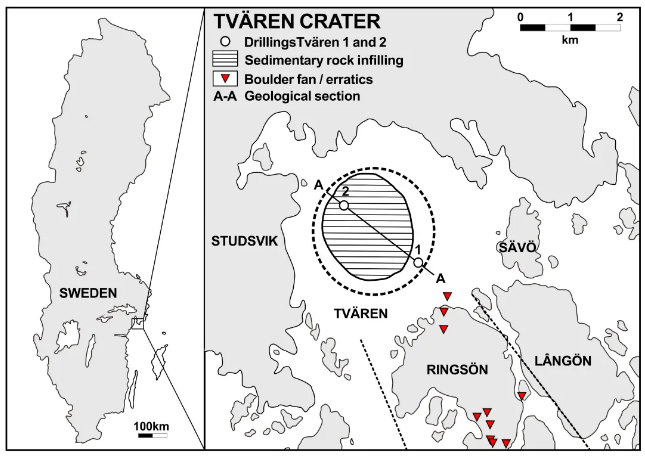

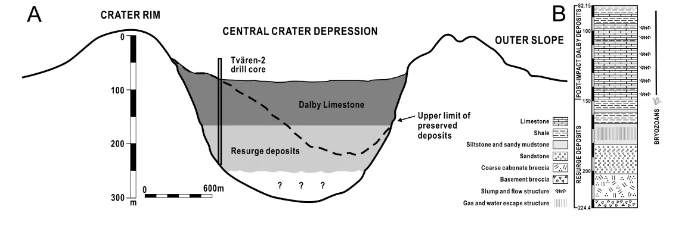

奥陶纪期间,波罗的-斯堪的那维亚地区发生多次陨石撞击事件。瑞典特韦伦地区呈现出一个浅的、近圆形碗状结构,其形态被认为正是其中一次撞击事件造成的结果 (图1)。该地区位于斯德哥尔摩群岛内,主要由前寒武纪结晶岩构成,陨石坑直径约为2公里,水深在100–150米之间 (图2)。这次撞击形成了一个陨石坑,并保存了一系列撞击后的沉积物,这些沉积物在其他非陨击区很可能已遭侵蚀。根据特韦伦2号钻井 (总深度224.4米) 的记录,沉积在前寒武纪结晶基底 (224.4–219.6米) 之上的地层包括:向上变细的灰岩角砾 (limestone breccia,219.6–199.05米)、砂岩与粉砂岩 (199.05–161.4米),以及混合的泥质与碳酸盐岩 (161.4–82.15米)。其中碳酸盐沉积主要代表奥陶纪的达尔比灰岩 (Dalby Limestone) (见图 2),该灰岩层在瑞典多个地区均有分布,如西约特兰 (Västergötland)、东约特兰 (Östergötland)、达拉纳 (Dalarna)、耶姆特兰 (Jämtland)、博特尼亚湾 (Bothnian Bay),以及哥特兰岛、哥特卡桑登岛、特韦伦湾和厄兰岛的北部。陨石坑中沉积的达尔比灰岩厚度远大于瑞典其他地区,后者通常厚约15–20米。关于特韦伦陨石坑及其周边地区的沉积学、古生物学和生物地层学已有大量研究成果。在特韦伦湾陨石撞击后形成的达尔比灰岩中,已研究的化石包括几丁虫,牙形石,三叶虫,介形类,笔石,腹足类,多毛类以及腕足动物。并建立起了可用于全球对比的几丁虫和牙形石化石带。几丁虫与牙形石为达尔比灰岩提供了极好的地层对比依据。几丁虫数据显示,撞击后的达尔比灰岩沉积序列属于 Laufeldochitina (Cyathochitina) stentor 带。达尔比灰岩最上部的 Conochitina tigrina 的出现将这些撞击后沉积物的地质年代限定在库克尔期 (Kukruse Stage) 最晚期 (桑比期早期)。牙形石Amorphognathus tvaerensis以及Baltoniodus (Prioniodus) variabilis 的发现,也表明该区撞击后沉积属于桑比期早期的 Baltoniodus (Prioniodus) variabilis与 Baltoniodus (Prioniodus) gerda 牙形石亚带。

图1. 瑞典地图和东南部特韦伦陨石坑位置,数字显示了两个钻探芯的位置。达尔比石灰岩的冰川漂砾用三角形标记。两条虚线指示冰川漂砾出现的边界。

图2. (A) 基于地震剖面和钻探以及推测边缘高度的特韦伦陨石坑剖面图。(B) Tvären-2钻心的岩石序列以及撞击后沉积物中结构和苔藓动物的分布 (范围基于首现到末现)。

材料与方法

本研究所描述的所有化石标本均来自特韦伦地区Ringsö岛 (图1) 奥陶纪晚期达尔比灰岩形成的灰岩漂砾。岩石样本被机械破碎成3×3×3厘米的小块,放入塑料桶中,用10%的工业醋酸进行溶解。每两到三天进行一次,直至石灰岩完全溶解。残留物在蔡司双目显微镜 (Stemi 305) 下进行观察,以收集壳体化石。保存良好的化石被选出进行镀金处理,并在西北大学大陆动力学国家重点实验室使用扫描电子显微镜 (SEM) 进行观察。所使用的扫描电镜包括Fei Quanta 450-FEG (加速电压20.0 kV,真空度60 Pa,工作距离8–10 mm) 和Phenom XL G2 (加速电压5–15 kV,高真空模式,工作距离6–8 mm)。本次研究共获得了4件苔藓动物化石标本,以及大量其他浅海底栖类群的化石,所有标本均保存于西安西北大学陕西省早期生命与环境重点实验室,编号为 ELI-TvärenOrd-01–23。

讨论

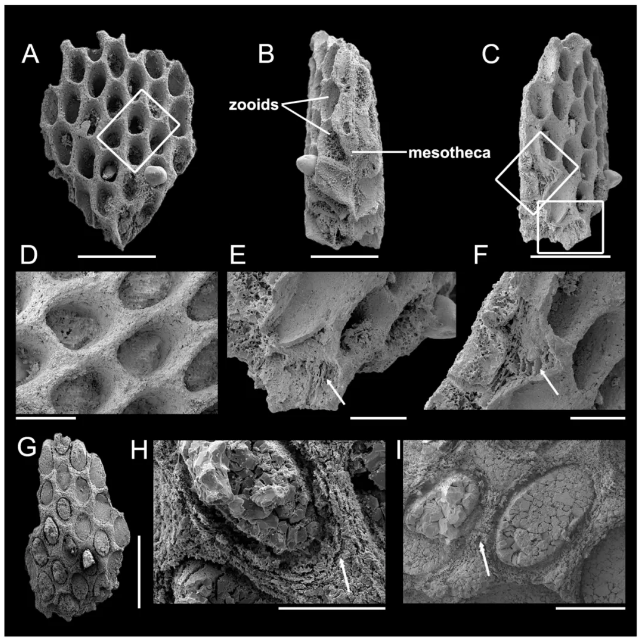

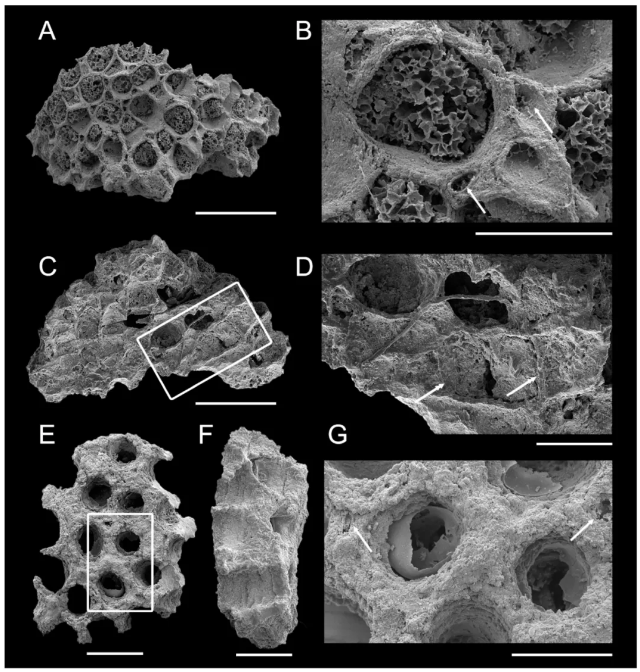

Ringsö岛的冰川漂砾主要由砂岩、角砾岩和含化石灰岩组成,分布于一个明显向西北偏北方向收窄的区域中。漂砾所占区域的边界延伸至东西两侧,形成一个扇形区域,其顶点位于特韦伦湾 (图1)。冰川擦痕显示了漂砾的漂移方向为东南。这些证据表明,这些漂砾起源于特韦伦地区北部的特韦伦湾。特韦伦2号岩芯中的钙砂质浊积岩,在岩性和化石组成 (包括有壳腕足类、苔藓动物、棘皮动物和介形类) 方面与所研究的漂砾相似,进一步支持这些漂砾来源于特韦伦的观点。对Ringsö岛上含化石灰岩漂砾的研究表明,这些岩石源自特韦伦地区奥陶纪晚期的达尔比灰岩 (图2)。本研究报道了瑞典冰川漂砾岩中发现的三种古口类 (Palaeostomate) 苔藓动物,该苔藓动物组合包括 Pachydictya bifurcata、Hallopora sp.以及一未定的变口类 (Trematoporid) 苔藓虫 (图3和4)。Bassler曾记录了来自同时期波罗的海地层的多样苔藓动物群落,其中主要包括环口类 (cyclostomes)、隐口类 (cryptostomes) 和变口类 (trepostomes),包括如Pachydictya elegans、Pachydictya cyclostomoides、Hallopora dumalis 和 Hallopora tolli 等种类。尽管本研究中从漂砾中识别出的苔藓动物包含上述属的一些成员,但比较分析发现,这里的 Pachydictya bifurcata 与先前报道的 Pachydictya 属种存在明显差异。此外,本研究发现的Hallopora sp.与 Hallopora dumalis 类似,但由于缺乏明确的诊断性特征,尚无法精确地鉴定。这些发现增进了我们对该地区苔藓动物多样性的认识。Pachydictya 属在全球广泛分布,但 Pachydictya bifurcata 仅在波罗的海和北美洲地区被记录。在波罗的海地区,Pachydictya bifurcata 主要出现在爱沙尼亚Harju统 (包括Lyckholm与Borkholm灰岩,即现今的Kõrgessaare组) 地层中。此外,它也被记录于瑞典哥特兰岛Öjle Myr地区Porkuni阶地层中。在波兰的冰川漂砾中,它是最丰富的苔藓动物之一。比较研究显示,波兰和哥特兰岛漂砾中的苔藓动物群落与爱沙尼亚Kõrgessaare组的材料非常相似。其他生物群如介形类、腕足类和笔石类也具有相似性,表明这些地层之间具有可对比性,年代地层跨度为凯迪阶至赫南特阶。在北美洲,Pachydictya bifurcata 仅在志留系中被识别。而本研究发现的 Pachydictya bifurcata 属于桑比阶早期,显著拓展了该种在波罗的海地区已知的地质时间分布范围。

图3. 瑞典特韦伦地区冰川漂砾中的 Pachydictya bifurcata。比例尺:1mm (A, C, G), 800μm (B), 300μm (D,F), 200μm (H–I)。

图4. 瑞典特韦伦地区冰川漂砾中的变口类苔藓动物。(A–D) Hallopora sp. (E–G) Trematoporid sp. indet. 比例尺:800μm (A, C), 300μm (B, D–G)。

总结

本研究报道了瑞典特韦伦地区冰川漂砾岩中发现的三种古口类 (Palaeostomate) 苔藓动物。该苔藓动物组合包括Pachydictya bifurcata、Hallopora sp.以及一未定的变口类 (Trematoporid) 苔藓虫。Pachydictya bifurcata 的特点是在中隔 (mesotheca) 两侧具有两排方向相反的虫室,形成双叶状群体结构。该种在此地的发现显著延伸了其在波罗的海地区的地层分布范围,目前已确认其存在于奥陶纪晚期桑比阶早期。Hallopora sp.具有间隙孔、虫室呈管状,室口圆形,壁薄,具横板。而未定变口类苔藓虫室口圆形,壁厚,室口间距大,保存不完整,缺乏可用于更精确鉴定的诊断特征。

原文出自 Minerals 期刊:https://www.mdpi.com/3159960

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/minerals

Minerals 期刊介绍

主编:Leonid Dubrovinsky, University Bayreuth, Germany

期刊研究范围涵盖矿物学、矿物地球化学和年代学、经济矿物资源、矿物勘探、创新的采矿技术以及矿物加工等广泛领域。期刊现已被 SCIE、Scopus 等数据库收录。

2024 Impact Factor:2.2

2024 CiteScore:4.4

Time to First Decision:18.2 Days

Acceptance to Publication:2.6 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1495586.html

上一篇:Microorganisms:河海大学大学倪利晓教授创建特刊——环境中的藻类-细菌相互作用

下一篇:Cancers:H3K27me3缺失在中枢神经系统肿瘤中的诊断、预后和治疗意义