精选

精选

上期推文曾提到生物学领域预印本的发展历程可谓一波三折——前两次推行预印本的尝试均以遗憾告终,直到2013年第三次探索才真正打开局面。在这跌宕起伏的发展轨迹背后,实则映射着生物学界对预印本认知与态度的深刻变革。

本篇推文将延续上期对生物学预印本发展阶段的划分,系统梳理各阶段学界不同利益主体对预印本的态度转变,剖析他们的思想演进脉络,挖掘驱动这种转变的学科发展逻辑与学术生态需求。

欢迎浏览Preprints.org官网了解更多有关平台和预印本的信息:

https://www.preprints.org/?mtm_campaign=sciencenet-post

本文首发于“PreprintsOrg 预印本”公众号:

https://mp.weixin.qq.com/s/zlRtTGJHsdcDx3bxXHLzUQ

推荐阅读:从预印到发表:生物学领域转化周期最短? | 学科脉动(五)

01 早期尝试与学界抗拒[1]

20世纪60年代,为加强科学家之间的非正式交流,并避免传统出版方式造成的延迟,美国国立卫生研究院(NIH)建立了“信息交换小组”(IEG),开始通过邮政系统传阅生物学预印本。尽管传阅未经过审的文件或预印本在当时并非新鲜事,IEG创立者在邀请学者们加入和征集建议的过程中,仍吃了不少“闭门羹”——有学者表达了对“草率而快速的信息交流”的恐惧和担忧,有的学者则认为“现有的非正式联系足以促进信息交流”,这些质疑声折射出当时部分学者对生物学预印本体系典型的审慎态度。

然而,在快速交流科研成果的需求的推动下,IEG还是在短短4年内吸引了超过3600名参与者,生成了2500多份不同的文献。而预印本的蔓延最终引发了期刊出版商(包括商业公司和学术团体)的危机感,他们将IEG的预印本流通视为对其商业利益和学术话语权的双重威胁。于是,出版商们联合起来对IEG进行抵制:

美国免疫学家协会(AAI)会上决议禁止发表任何经IEG流通的论文[2];

《Nature》、《Science》等顶级期刊发表多篇社论,将预印本贬为"质量低劣""破坏学术诚信"的产物[3,4,5];

13家主要生化期刊主编更在维也纳秘密会议上达成共识,拒绝发表任何IEG的预印本论文[6],而这真正给IEG敲响了丧钟。

出版商的这种联合行动最终迫使NIH于1967年3月关闭了IEG系统。这场抵制不仅反映了传统出版商对新兴学术交流模式的警惕,也揭示了商业利益与科学开放共享理念之间的矛盾,为后来开放获取运动的发展埋下了伏笔。

02 技术革新与观念松动

20世纪90年代末至21世纪初,互联网技术的普及显著降低了科学信息的传播成本,为预印本文化的复兴创造了技术条件。此外,19991年arXiv应运而生,随后扩展到其他领域,其渐进式发展以及它显然没有损害期刊声誉或收益的事实,缓解了许多科学团体和出版商的担忧[7]。这吸引了生物学家们的关注。于是在1999年,NIH主任哈罗德·瓦穆斯参照arXiv提出e-Biomed预印本库计划。该倡议虽获得了科学家的广泛支持,但仍遭到出版商的强烈反对[1]。

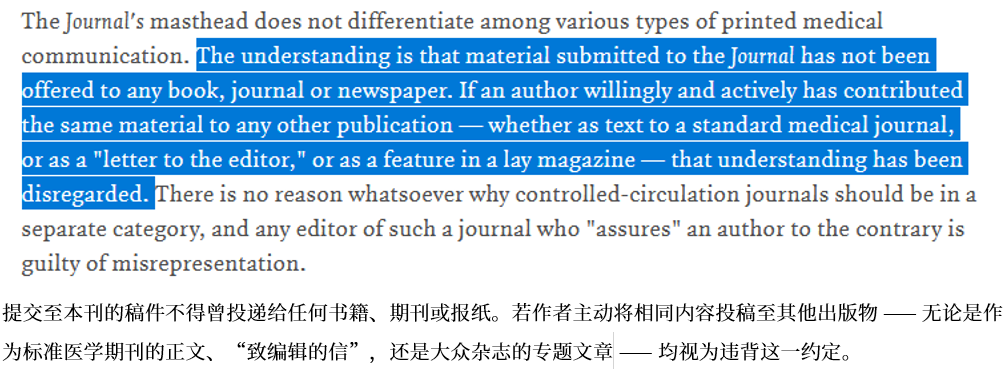

例如,自1969年开始就严格执行Ingelfinger规则[8]的《新英格兰医学杂志》警告这将对"临床研究评估和有序传播构成威胁"[9],更坦言担忧期刊发行量遭受"灾难性影响";美国实验生物学联合会甚至威胁动用国会游说力量影响NIH预算[10]。

图1:《新英格兰医学杂志》Ingelfinger的内容[8]

在多方压力之下,e-Biomed预印本库计划在四个月内胎死腹中。尽管如此,这一时期仍出现了一些积极变化:开放获取(Open Access)理念开始在学术界萌芽[11]。瓦穆斯转而推动PubMed Central收录已发表论文的开放获取。这些发展虽然未能立即实现预印本在生物学领域的突破,却为后来生物学预印本文化的最终成型奠定了历史基础。

03 广泛接纳与生态融合

2013年,随着PeerJ预印本和bioRxiv的推出,生物学界第三次引入预印本的尝试终于成功。与20世纪60年代和90年代的情形不同,此次生物医学研究的资助方和出版商群体的态度明显转变,未再表现出以往的抵制情绪。

这种态度转变可能源于[1]:

出版周期的现实压力

从向首份期刊投稿到最终发表的间隔往往长达数月,研究者对学术出版的 “迟缓节奏” 愈发不满,进而决心寻求更优解决方案。

预印本平台的定位清晰

新生的生物学预印本服务器明确表示,其不觊觎传统期刊的领域或经济利益,仅旨在将知识的首次传播与同行评审所代表的 “学术认证” 剥离开来。

开放科学浪潮的推动

开放获取出版的普及以及数据与思想的自由流通,使得在互联网时代和arXiv成功的背景下,反对预印本的立场显得不合时宜。

科研评价体系下的共生之道

影响科学家职业发展的关键决策(如招聘、晋升和资助)仍依赖于发表期刊的声誉,而非对研究质量的直接评估。这为预印本与期刊的共生创造了空间——期刊可通过开放获取收费盈利,并从预印本平台筛选有潜力的论文,形成互补而非零和博弈。

2016年,生命科学领域对预印本的支持加速发展,这一年年初,"加速生物学科学与出版"(ASAPbio)会议召集了科研传播相关方,共同探讨预印本如何促进生物学研究成果的传播。与会者普遍支持使用预印本,会后ASAPbio发展成为一个非营利组织,致力于协调和支持生命科学领域预印本的推广工作[12]。

与此同时,主要科研资助机构的强力支持为生物学预印本推广注入了持续动力。“陈·扎克伯格倡议”项目自2017年来已向bioRxiv和medRxiv累计提供超过三千万美元的资助[13]。全球最大的生物医学研究资助机构——比尔及梅琳达·盖茨基金会则要求其受资助者从2025年开始将研究成果以预印本形式公布,同时停止为受资助者支付文章处理费[14]。

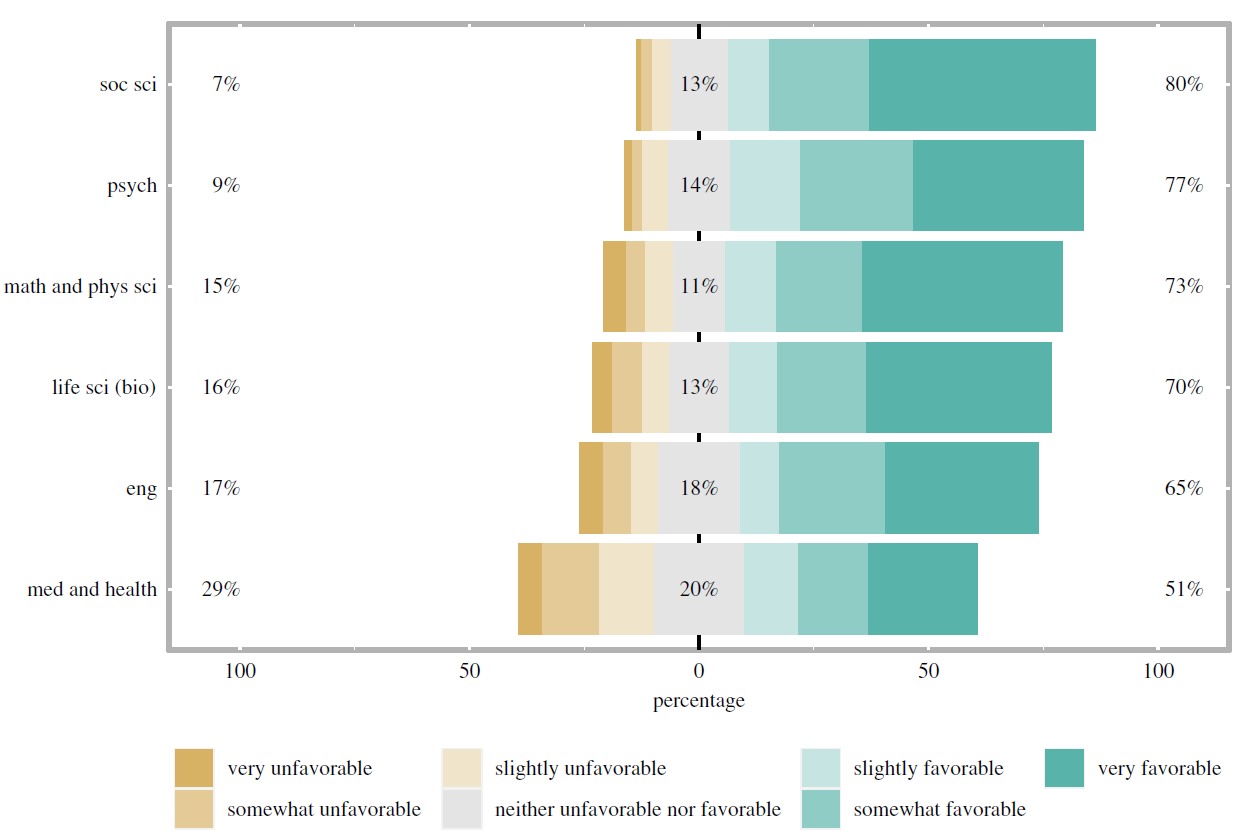

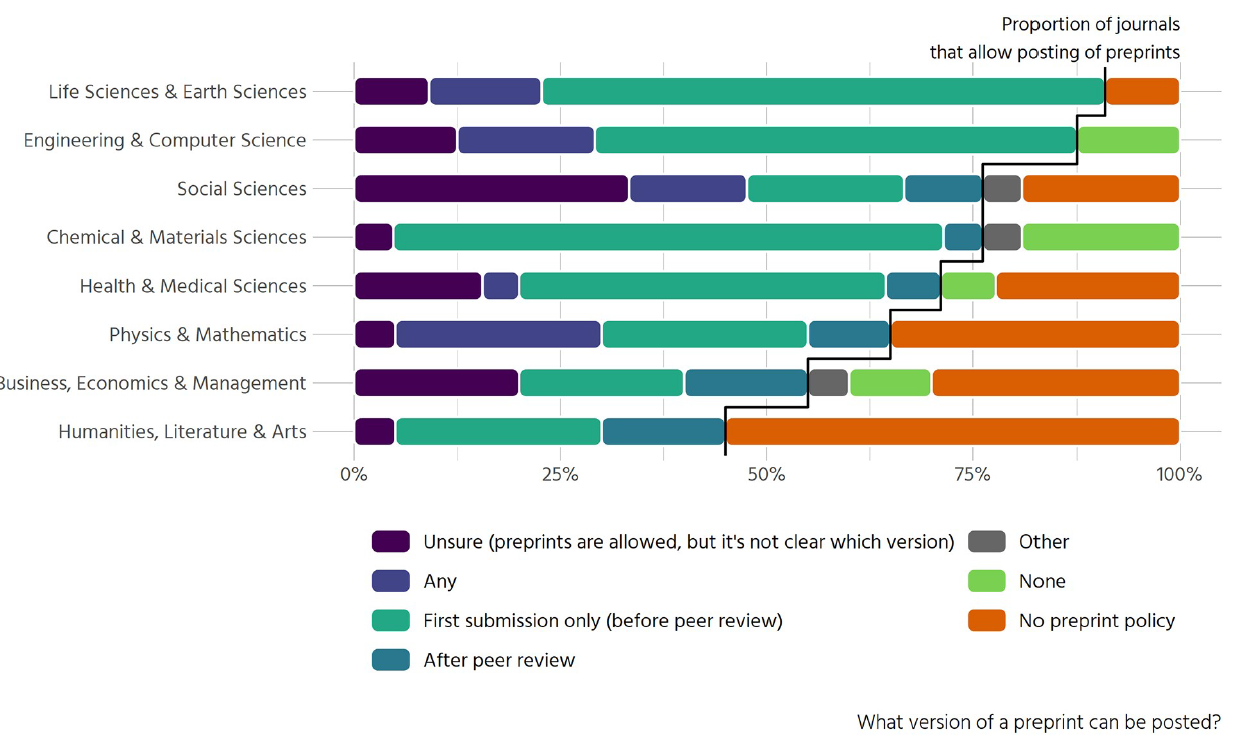

实证数据进一步印证了预印本的生态融合:2020年的一项研究显示,生物学学者对预印本的认可度达到70%[15];另一个针对171个主流学术期刊的调查则发现生物学期刊允许发表预印本的比例超过87.5%,高于其他学科[16]。ASAPbio基于Crossref、Europe PMC、PLOS开放科学指标(OSI)以及Rzayeva、Pinfield和Waltman(2025)的开放数据四个来源估计,2024年约13-14%的生命科学期刊论文都存在预印本版本[17]。

图2:不同学科对预印本的认可度[15]

图3:不同学科期刊对发表的预印本版本的接受情况[16]

从最初的质疑抵制到如今的广泛接纳,生物学界对预印本的态度转变不仅折射出学术传播体系的自我革新,更深刻反映了开放科学时代研究范式的转型。任何学术交流方式的变革都非一蹴而就,它需要技术与理念的同频共振、传统与创新的动态平衡。而今,预印本已从边缘探索成长为生物学研究基础设施的重要组成部分,其发展轨迹既是对历史的回应,更是对未来的启示——在保证学术质量的前提下,如何构建更加开放、高效、包容的知识共享生态,仍是我们需要持续探索的命题。

参考文献:

[1] Cobb, M. The Prehistory of Biology Preprints: A Forgotten Experiment from the 1960s. PLoS Biology 2017, 15, e2003995. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003995

[2] Dray, S. Information Exchange Group No. 5. Science 1966, 153, 694–695. https://doi.org/10.1126/science.153.3737.694.b

[3] Anonymous. Unpublished Literature. Nature 1966, 211, 333–334. https://doi.org/10.1038/211333a0

[4] Anonymous. Preprints Galore. Nature 1966, 211, 897–898. https://doi.org/10.1038/211897a0

[5] Abelson, P.H. Information Exchange Groups. Science 1966, 154, 727. https://doi.org/science.154.3750.727

[6] Thorpe, W.V. Biological Journals and Exchange Groups. Nature 1967, 213, 547–548. https://doi.org/10.1038/213547a0

[7] Larivière, V.; Sugimoto, C.R.; Macaluso, B.; Milojević, S.; Cronin, B.; Thelwall, M. arXiv E‐prints and the Journal of Record: An Analysis of Roles and Relationships. Journal of the Association for Information Science and Technology 2014, 65, 1157–1169. https://doi.org/10.1002/asi.23044

[8] Anonymous. Definition of Sole Contribution. New England Journal of Medicine 1969, 281, 676–677. https://doi.org/10.1056/nejm196909182811208

[9] Relman, A.S. The NIH "E-biomed" proposal--a potential threat to the evaluation and orderly dissemination of new clinical studies. The New England journal of medicine 1999, 340, 1828-9. https://doi.org/10.1056/NEJM199906103402309

[10] Kling, R.; Spector, L.B.; Fortuna, J. The Real Stakes of Virtual Publishing: The Transformation of E‐Biomed into PubMed Central. Journal of the American Society for Information Science and Technology 2003, 55, 127–148. https://doi.org/10.1002/asi.10352

[11] 中国教育发展战略学会 | 人才发展专业委员会. 开放存取(Open Access)的发展历程. Available online: https://hr.edu.cn/xueshu/202112/t20211206_2184139.shtml (accessed on 30 June 2025)

[12] Puebla, I.; Polka, J.; Rieger, O. Preprints: Their Evolving Role in Science Communication. Against the Grain (Media), LLC 2022. https://doi.org/10.3998/mpub.12412508

[13] 国际科技创新中心. 预印本平台bioRxiv和medRxiv开启独立运营时代. Available online: https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/kjrd/qtrd_kjrd/202503/t20250314_198142.html (accessed on 30 June 2025)

[14] Science. In a Bold Bid to Avoid Open-Access Fees, Gates Foundation Says Grantees Must Post Preprints. Available online: https://www.science.org/content/article/bold-bid-avoid-open-access-fees-gates-foundation-says-grantees-must-post-preprints (accessed on 30 June 2025)

[15] Soderberg, C.K.; Errington, T.M.; Nosek, B.A. Credibility of Preprints: An Interdisciplinary Survey of Researchers. Royal Society Open Science 2020, 7, 201520. https://doi.org/10.1098/rsos.201520

[16] Klebel, T.; Reichmann, S.; Polka, J.; McDowell, G.; Penfold, N.; Hindle, S.; Ross-Hellauer, T. Peer Review and Preprint Policies Are Unclear at Most Major Journals. PLoS ONE 2020, 15, e0239518. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239518

[17] ASAPbio. Different Methods of Identifying Preprint Matches Yield Diverging Estimates of Rates of Preprinting. Available online: https://asapbio.org/different-methods-of-identifying-preprint-matches-yield-diverging-estimates-of-rates-of-preprinting/ (accessed on 30 June 2025)

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1495049.html?mobile=1

收藏