精选

精选

文章引言

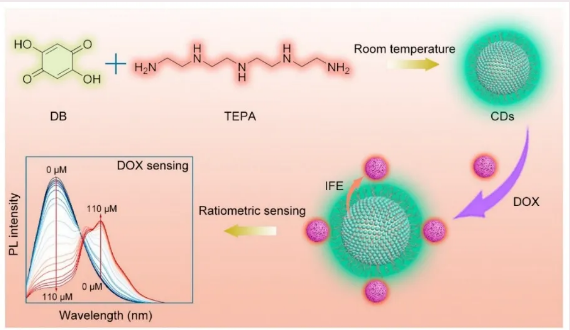

碳点纳米探针因其可调控的发光特性、优异的稳定性以及良好的生物相容性,在生物传感与成像领域中发挥着不可替代的作用。目前,常见的碳点制备方法通常需要高温或高压条件,导致高能耗,且在反应过程中易产生副产物,使后续纯化过程变得复杂。近日,华东理工大学李大伟教授、陈斌斌特聘副研究员团队在 Inorganics 期刊上发表了题为“Large-Scale Synthesis of Carbon Dots Driven by Schiff Base Reaction at Room Temperature”的文章,开发了一步室温席夫碱反应来制备绿色荧光碳点,不仅表现出典型的激发依赖的荧光发射以及显著的浓度依赖发射特征。利用碳点和多柔比星 (DOX) 之间的内滤效应,通过比率荧光法实现了碳点对DOX的高灵敏和选择性检测 (图1)。该工作构建的碳点探针在生物分析和生物成像方面具有潜在的应用前景,为碳点的功能拓展及纳米探针设计提供了新思路。

图1. CDs的室温合成及其DOX比率传感的示意图。

研究过程与结果

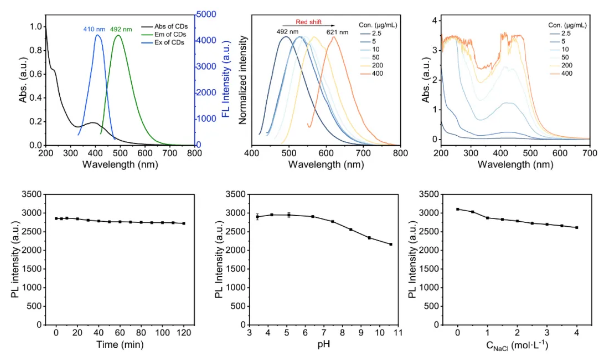

本文以四乙烯五胺 (TEPA) 和2,5-二羟基-1,4-苯醌 (DB) 为原料在室温条件下通过简单的席夫碱交联反应合成了发光碳点。碳点不仅表现出激发依赖的发射特性,还表现出浓度依赖的发射特性。图2显示,碳点 (2.5 µg/mL) 的最大激发波长为410 nm,对应的最大发射波长为492 nm。而随着碳点的浓度从2.5 µg/mL增加到400 µg/mL,碳点的最大发射波长从492 nm逐渐红移至621 nm,最大发射区域由蓝色变为红色。碳点的绝对荧光量子产率为15.30%,且表现出良好的化学稳定性,适用于化学传感领域的应用。

图2. CDs的光学性质和稳定性。

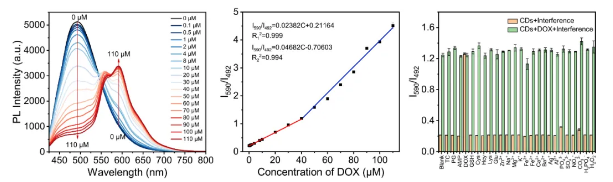

在DOX的存在下,碳点在492 nm处的荧光被猝灭,而在590 nm处出现一个新的荧光发射峰,因此将碳点作为比率荧光探针用于DOX的检测。如图3所示,两个荧光强度比 (I590/I492) 在0.1-40 µM和40-110 µM范围内分别与DOX浓度呈现出良好的线性相关性,检出限为 0.029 µM。本文提出的碳点对DOX检测表现出良好的选择性以及抗干扰能力,使其在复杂样品分析中具有很好的应用前景。

图3. DOX检测的灵敏度和选择性。

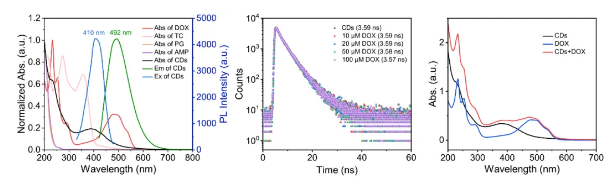

碳点检测DOX的猝灭机制主要归因于内滤效应。如图4所示,DOX的紫外可见吸收光谱与碳点的发射光谱有明显重叠,并且碳点的荧光寿命和加入不同浓度DOX (10 µM、20 µM、50 µM、100 µM) 后碳点的荧光寿命保持一致。此外,当碳点中加入DOX时没有出现新的吸收带,表明碳点和DOX之间没有形成新的复合物。这些结果证实了内滤效应是DOX诱导碳点荧光猝灭的原因。

图4. CDs检测DOX的机制。

研究总结

本文提出了一种在室温条件下一步席夫碱反应制备碳点的策略。碳点表现出浓度依赖的可调光致发光特性,随着浓度的增加,碳点的最大发射波长红移。合成的碳点还表现出优异的稳定性,适用于化学传感检测。基于内滤效应,该碳点可作为比率荧光探针,实现对DOX的高灵敏度检测。

原文出自 Inorganics 期刊:https://www.mdpi.com/3061334

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/inorganics

通讯作者介绍

陈斌斌:华东理工大学特聘副研究员,硕士生导师,主要聚焦单颗粒单细胞传感成像领域。以通讯作者/第一作者 (含共同) 在 Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Anal. Chem. 等期刊发表SCI论文40余篇,论文总引用3000余次,授权发明专利2项。

Inorganics 期刊介绍

主编:Duncan H. Gregory, University of Glasgow, UK

期刊范围涵盖固体无机化学、配位化学、生物无机化学、有机金属化学、无机材料化学、理论无机化学、超分子化学和应用无机化学等,着重报道新的和已知无机化合物的合成、热力学、动力学性质、谱学、结构和成键等性能。

2023 Impact Factor:3.1

2023 CiteScore:2.8

Time to First Decision:15.8 Days

Acceptance to Publication:2.7 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1486613.html?mobile=1

收藏