精选

精选

研究背景

癌症是全世界死亡的主要原因之一,每年约有1930万新诊断病例,约有1000万人死亡。早期诊断和治疗癌症有利于提高患者治愈率与生存率。光学成像如荧光成像、化学/生物发光成像和余辉成像,利用光子检测以实时和无创的方式揭示分子和生物过程,在监测细胞水平的生理和病理过程中非常重要。但荧光成像需要实时光激发,这限制了检测深度和治疗效果,影响了体内成像的灵敏度和信噪比 (SBR);化学/生物发光成像信号会被生物体内微环境影响。余辉发光可以将激发能捕获在缺陷中,并在激发停止后缓慢释放光子,由于自身荧光的消除,在检测和监测疾病方面具有巨大的潜力。

华中师范大学化学学院孙耀教授及其硕士研究生李美琴在 Targets 期刊上总结了有机余辉探针的设计原理及其在肿瘤成像和治疗中的应用,讨论了有机余辉探针在癌症诊断和治疗中的未来挑战和前景,为有机余晖试剂在肿瘤早期诊断与治疗领域提供了新思路。

本文亮点

1. 本文主要概述了余晖成像相较于荧光成像与化学/生物发光成像在肿瘤检测与治疗方面的优势;

2. 详细探讨了基于不同能量激发的有机余晖试剂探针开发与其在肿瘤诊断与治疗中的应用。

图文导读

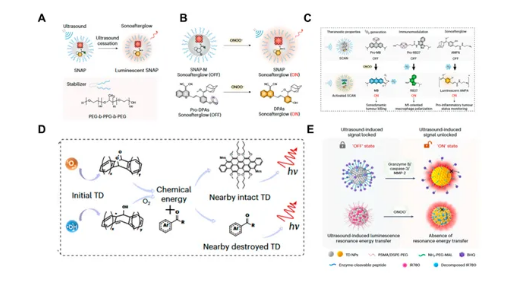

图1. ONOO−激活DCL/TBQ的余辉发光示意图;(B) ABEI-TPA和ISO-TP的体内发光成像和PDT治疗示意图;(C) 不同化学发光团的分子设计;(D) LOX激活的余辉成像和PDT处理示意图;(E) ONOO-激活AIE/B-AGL-HCPT NPs的余辉发光示意图;(F) 余辉发光过程的分子结构转换。

图2. (A) SNAP;(B) SNAP- M;(C) SCAN的声-余辉成像机理;(D) TD NPs;(E) TD-Grz- BHQ用于声-余辉成像的分子机理。

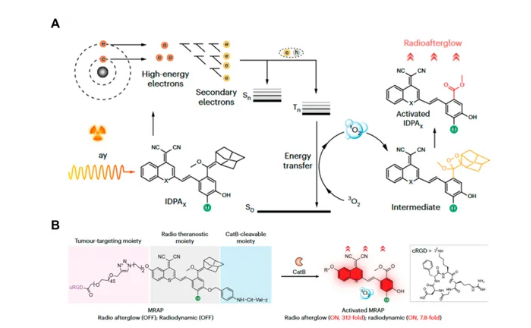

图3. (A) IDPASu用放射余辉成像的分子机理;(B) MRAP用于放射余辉成像和RDT的分子机理。

总结与展望

余辉成像在生物医学领域起着至关重要的作用。与无机余辉探针相比,有机余辉探针具有生物相容性好、毒性低、结构易于调整等优点,在肿瘤成像和治疗方面具有广阔的发展前景。光激活余辉探针的成像效果往往受到组织不可避免的光吸收的影响。相比之下,由于超声和x射线具有优越的组织穿透能力,超声和x射线激活余辉成像都能有效解决这一问题。尽管超声激活余晖试剂与x射线激活余晖试剂的开发取得了重大进展,但有机余辉成像探测器的设计仍面临许多挑战。第一,报道的探针通常由多个组件封装在一起。这些探针的合成相对繁琐,成分比例不易精确控制。开发一种将多个单元集成到一个分子中的可活化有机余辉探针具有重要的意义。第二,在余辉成像过程中起关键作用的单线态氧的半衰期很短,影响了单线态氧的传递效率。目前的解决方案是将成像探针制备成一个小的纳米颗粒,探索更多提高单线态氧传递效率的方法迫在眉睫。第三,具有近红外发射、发光时间长、余辉强度高和具有多目标探测能力的有机余辉针的开发仍处于起步阶段,迫切需要探索新的有机余辉试剂。

作者简介

李美琴,华中师范大学2022级在读硕士研究生,受邀撰写综述文章,并以第一作者身份发表在 Targets 期刊上。

孙耀,华中师范大学,化学学院教授,先后在华中农业大学、华中科技大学和武汉大学获得学士、硕士 (导师:李涛教授) 和博士学位 (导师:洪学传教授/邓子新院士);美国斯坦福大学医学院分子影像中心/金丝雀癌症早期诊断中心,博士后 (导师:程震教授)。中国科学院上海药物研究所科研助理 (导师:杨财广教授)。国家优秀青年科学基金获得者,“桂子学者特聘教授”,湖北省自然科学基金创新群体项目负责人,中国化学快报编委,中国感光学会光学传感与诊疗专业委员会委员。目前主要从事新兴传染性疾病的快速诊断、光谱分析和成像研究。近五年以来以通讯作者身份在国际著名学术刊物PNAS、J. Am. Chem. Soc.、Nat. Commun.、Angew. Chem.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Funct. Mater.、Sci. China Chem.、Chin. Chem. Lett.、Anal. Chem. 等发表40余篇高水平学术论文,其中8篇入选ESI高被引用论文。荣获2023年山西省科学科技合作一等奖 (第三完成人) 和2023年湖北省自然科学三等奖 (第一完成人)。

原文出自 Targets 期刊:https://www.mdpi.com/2813-3137/2/4/19

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/targets

Targets 期刊介绍

主编:Huangxian Ju, Nanjing University, China

期刊主要发表靶向识别与治疗相关领域的高质量论文,包括化学测量科学、生命科学、材料科学、药学、临床诊断学、分子医学和生物医学等。

Time to First Decision:18 Days

Acceptance to Publication:4 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1477001.html?mobile=1

收藏