精选

精选

文章导读

在动物细胞培养中,贴壁和悬浮两种生长模式各擅胜场。悬浮培养模式因其在细胞密度上的优势及规模扩大上的便利性,在工业化应用领域深受重视。在鱼类细胞培养领域,自然悬浮系长期处于缺失状态,水产疫苗等工业化生产或依托于哺乳类悬浮培养体系,或使用水生类贴壁培养体系,在适配性和效率等方面各有不足。

来自福建省农业科学院生物技术研究所龚晖课题组的郑在予,以欧洲鳗鲡皮肤组织为基础建立了能自然适应贴壁与悬浮两种模式,在二者之间行可控、可逆切换的双相细胞培养体系,并于2024年12月20日在 Biology 期刊发表研究成果。

研究内容

双相细胞培养体系ES的建立

研究组成员通过贴壁组织块法和连续消化传代筛选建立了源于欧鳗皮肤的成纤维细胞系ES。

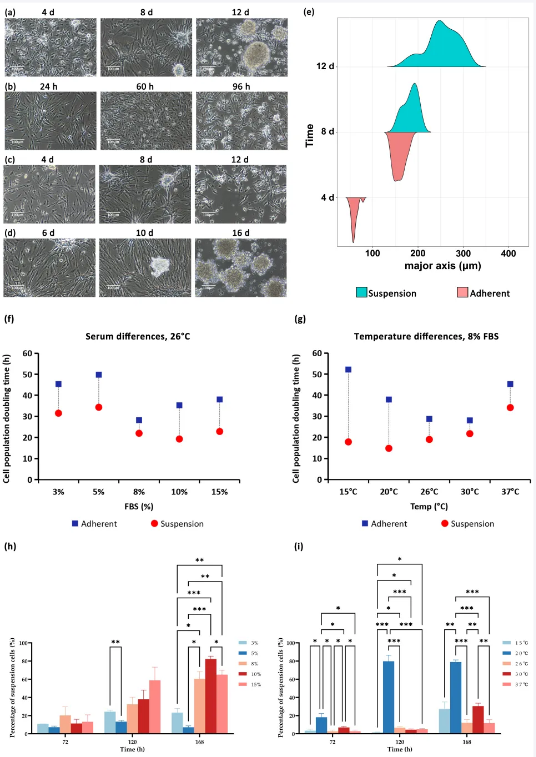

该细胞系在连续培养中无需载体及特殊营养成分,可自然完成贴壁——悬浮生长的状态转化,且该转化过程可逆 (如图1a-e);通过培养参数梯度分析,发现ES细胞的悬浮性状可通过细胞接种密度、血清分数、培养温度等常规指标进行调控 (如图1f-i)。通过绿色荧光蛋白表达实验,亦证明了该培养体系在外源基因导入/编辑方面具备潜力。

图1. ES培养体系的贴壁——悬浮双相生长特性

(a) 分批培养模式下悬浮细胞团块的自主形成;

(b) 完全消化后悬浮细胞团块的重新形成;

(c) 模拟半连续培养模式下收获悬浮细胞并行培养基的完全更换;

(d) 贴壁细胞层对缺损部分的自主补偿和新悬浮细胞团块的形成;

(e) 12d长时程中细胞团块的附着/悬浮比和长径的小提琴图;

(f) 不同血清分数下贴壁和悬浮细胞的群体倍增时间;

(g) 不同温度下贴壁和悬浮细胞的群体倍增时间;

(h) 不同血清分数下悬浮细胞比例的对比;

(i) 不同温度下悬浮细胞比例的对比。

ES培养体系对多种水产病毒的敏感性

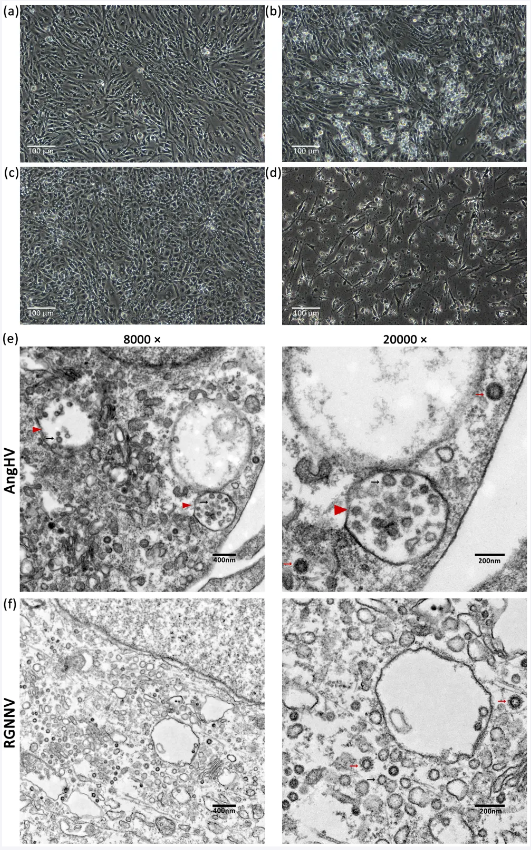

研究组成员通过连续接种传代,证实了ES培养体系对鳗鲡疱疹病毒 (Anguillidherpesvirus, AngHV) 和赤点石斑鱼神经坏死病毒(red-spotted grouper nervous necrosis virus, RGNNV) 具备敏感性:两种病毒均可在ES细胞中快速引发细胞病变 (cytopathic effects) 现象 (图2 a-d)。电镜观测显示:在感染AngHV的细胞中,胞质内可见含有大量空衣壳和未成熟病毒粒子的“病毒工厂”(virus factory, VF) 区域,成熟的病毒粒子散布于VF区外的胞质中;而在感染RGNNV的细胞内,不同装配阶段的病毒粒子均散布于胞质中 (图2 e-f)。

图2. ES细胞对两种水生病毒的敏感性试验

(a) 对照组体外培养60h;

(b) 鳗鲡疱疹病毒 (AngHV) 感染ES细胞并传代3次,接种后60h;

(c) 对照组外培养72h;

(d) 红斑石斑鱼神经坏死病毒 (RGNNV) 感染ES细胞并传代3次,接种后72h;

(e) 感染后48小时ES细胞内AngHV颗粒的电镜图像;

(f) 感染后48小时ES细胞内RGNNV颗粒的电镜图像。

红色三角形示低电子密度的“病毒工厂”区域 (VFs);红色箭头示成熟的病毒颗粒;黑色箭头示未成熟的病毒颗粒。

研究总结

在本研究中,我们主要建立了一种来源于濒危鱼类欧洲鳗鲡的贴壁——悬浮双相细胞培养体系ES;对该体系在长时程连续培养中的生长特征进行了描述,并初步建立了通过改变常规培养参数调控细胞贴壁/悬浮性状的方法;验证了该体系可适用于外源基因导入和多种水生病毒的扩增。

自然悬浮生长的特性在鱼类体细胞系领域中尚属首次报道,本研究为后续优化培养方法和扩大规模,乃至建立适用于水生动物领域的特化悬浮培养体系,以及在此基础上相关水产病毒疫苗和其他生物药物的制备,细胞食品的生产等提供了基础和方向。

原文出自Biology 期刊:https://www.mdpi.com/3097234

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/biology

Biology 期刊介绍

主编:Jukka Finne, University of Helsinki, Finland; Andrés Moya, University of Valencia and CSIC, Spain

期刊主要涵盖细胞生物学、发育生物学、进化生物学、生物化学与分子生物学、微生物学等所有生物领域。期刊被 Scopus、SCIE (Web of Science)、PubMed 等重要数据库收录。

2023 Impact Factor:3.6(JCR Q1*)

2023 CiteScore:5.7(Q1**)

Time to First Decision:16.4 Days

Acceptance to Publication:2.5 Days

* JCR Q1 at "Biology"

** CiteScore Q1 at "General Agricultural and Biological Sciences"

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1474017.html?mobile=1

收藏