精选

精选

文章导读

近年来,随着社会发展逐渐转型,我国的经济发展与城镇化进程已逐渐由高速增长阶段转向高质量发展阶段。“十四五”《纲要》明确指出,要“加快城市发展方式转变”、“推进城市空间结构优化与品质提高”。活力作为城市高质量发展的重要指标,已成为城市规划与设计界广泛关注的焦点。武汉市作为中国超大城市之一,其城市边缘区地带的土地利用类型多样,社会经济活动复杂,政策与规划的实施具有一定的复杂性,同时在城市化进程中扮演着重要角色,不仅是城市扩张的前沿,也是实现城乡融合发展、促进区域可持续发展的关键区域,有较好的发展空间。

因此,文章以武汉市边缘区为具体研究对象,基于武汉市边缘区2023年相关数据,建成环境“5D要素”和微博签到为街区活力的主要影响因素,对2023年武汉市城市边缘区街区活力和各影响要素之间的关联性进行研究,以多尺度地理加权回归 (MGWR) 模型的结果解读,以期完善城市边缘区建成环境建设,为增加边缘区街区活力,促进其发展和城乡融合提供参考建议。

研究材料与方法

一、研究区域

武汉市全市总面积为8569.15 km2,下辖13个行政区域,为中国中部地区重要的副省级城市。截止2023年,全市实现地区生产总值 (GDP) 20011.65亿元,常住人口城镇化率已达84.79%。同时,作为拥有超过1377.4万常住人口的超大城市,如何提升城市活力,打造活力人居环境是当前武汉市城市发展的重要课题。

本文综合考虑了景观絮乱度与人口密度两个影响因素,并结合自然和社会经济数据对武汉市城市边缘区进行界定。

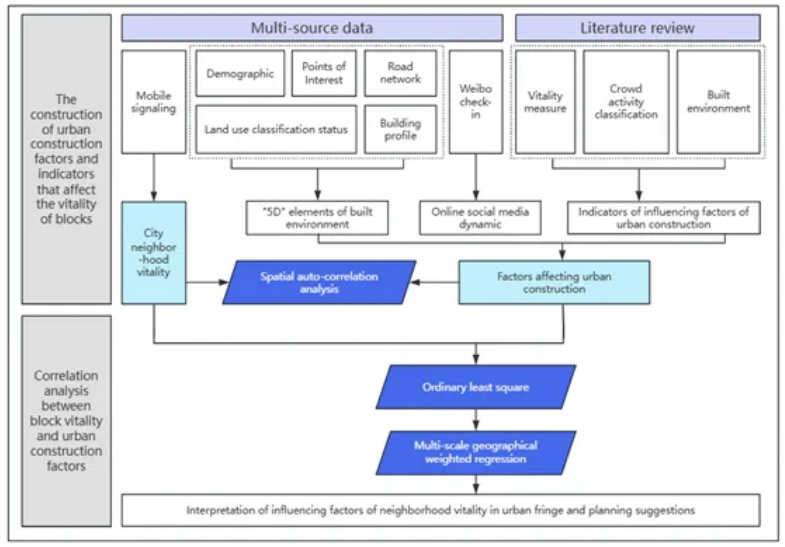

二、研究方法

以500米 x 500米的渔网作为基本单元,并以小时为单位对网格内的用户数量进行统计,后去除网格内居住或工作的人口。由于停留时间小于30分钟的用户不会被记录,因而剩下用户数即为在该网格内驻留的人群数量,以确保数据的细致性和时效性。以上述驻留人群数量量化边缘区的街区活力,选取建成环境5D要素和社交媒体数据多源数据,构建影响城市边缘区街区活力的指标体系;对城市边缘区街区活力和其影响因素的空间分布特征进行分析;并利用MGWR模型,分析了城市边缘区街区活力和其各影响因素之间的关系;根据回归结果,就如何提升边缘区街区活力提出相关规划建议。

图1. 研究框架图

三、研究结论

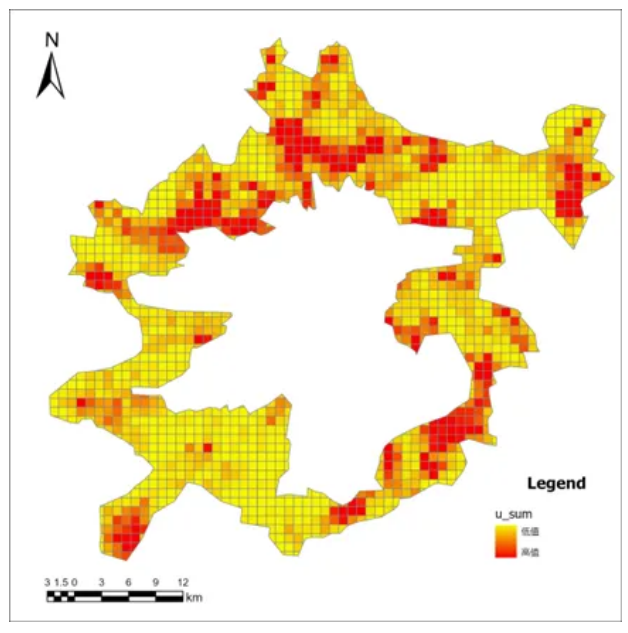

1. 街区活力

如图3所示,街区活力高值的聚集点分布在盘龙城经济开发区、工人村街道、新沟桥街道、金银湖街道、吴家山街道等区域,在武汉市边缘区范围内共有87个街道,其中,上述的18个街道存在街区活力高值的聚集点。从城市边缘区的形成机制来分析,圈层化的扩张方式必定导致最先发展的城市边缘区一定要在地理空间上与中心城区高度接驳,因此,这类区域有着相对更好的发展条件,更高的街区活力。

图2. 街区活力空间分布特征图

2. 全局影响因素

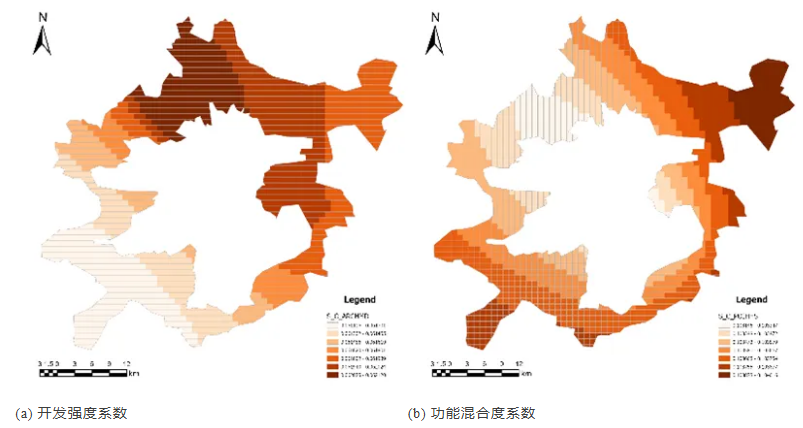

开发强度4(a)影响因素整体上表现为全局上的弱正相关,显著性为全局显著,在区域上的空间异质性不是特别明显,系数的变化趋势从另一方面也表现出与中心城区高度接驳的边缘区,街区活力受到建筑密度影响因素的作用更明显。根据图4(b)显示,功能混合度影响因素在全局较显著,功能混合度影响因素整体上表现为全局上的正相关,强正相关性区域功能多样化,吸引人群聚集的可能性较大,进而提升街区活力。

图3. 全局影响因素系数图

3. 局部影响因素

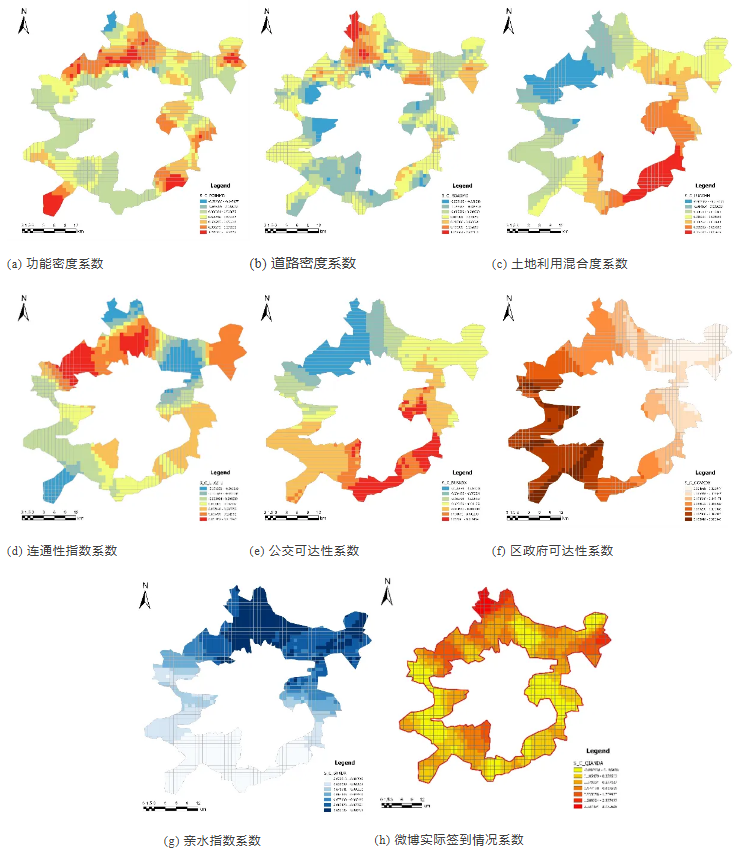

根据图5(a)显示,功能密度对街区活力的影响表现出很强的空间异质性,在边缘区的不同位置对街区活力的影响强度不同,功能密度在一些区域表现出很强的正相关性;根据图5(b)显示,道路密度在整个边缘区表现出很强的空间异质性,道路密度对街区活力的影响在不同区域存在显著差异,其在北部与街区活力的正相关性较强;根据图5(c)显示,土地利用混合度对街区活力的影响在不同区域具有一定程度上的差异,土地利用混合度在东南部佛祖岭街道、江夏区经济开发区藏龙岛办事处等区域呈现正相关性,并沿西北方向逐渐递减。

根据图5(d)显示,连通性指数表现出很强的空间异质性,MGWR回归系数在塔子湖街办事处、滠口街道区域正相关性较强,意味着该区域街区活力受到连通性指数的影响较大,这些区域内交通网络的完善和便捷能减少居民出行的时间成本,提高居民日常生活的便利性和效率,促进街区活力的提升;根据图5(e)显示,研究区域内回归系数绝对值取值小于0.2,公交可达性在东南部郑店街道、纸坊街道等区域与街区活力的呈现弱正相关性;根据图5(f)显示,在边缘区的不同位置对街区活力的影响强度不同,区政府可达性在永丰街办事处、纱帽街道等区域表现出弱正相关,说明该区域内街区活力随着区政府可达性的提高而增强;根据图5(g)显示,亲水指数MGWR的回归系数在横店街道、柏泉办事处街道、盘龙城经济开发区西北角区域出现分布低值,原因为该区域被水体覆盖;根据图5(h)显示,MGWR的回归系数在祁家湾街道、天河街道、横店街道处呈现强正相关性,最高系数值在2.337-3.773区间内,且回归结果较显著。

图4. 局部影响因素系数图

研究结果与讨论

一、研究结果

1. 城市边缘区是城市中心城区与乡村腹地之间的过渡地带,因为其建成环境不够完备,而缺乏活力,很难实现中心城区与乡村之间要素的有效互动,而“人”是所有城乡要素中最活跃的成分,人的活动与城市活力紧密相关。因此,本文选择城市边缘区作为具体的研究对象,从模型结果也表明城市边缘区具实证研究意义。

2. 建成环境“5D”要素较为全面的描述了城市人造环境的各个方面,涵盖了城市规划建设的大部分内容,以此为理论基础,可以较为全面地构建影响城市街区活力的城市建设因素。

3. 在影响因素的选择上,本文聚焦于建成环境“5D”要素,同时也关注社交媒体数据,能更好地从空间使用者角度出发探查边缘区街区居民与街区活力提升之间的关系,反映出人群活动趋势,辅助本文从多视角探究街区活力的影响因素。

4. 首先通过OLS模型对变量的显著性和共线性进行筛选,然后进行MGWR模型分析,得到调整后的R2达到0.7232,分析结果显示当前选取的指标变量较好地解释了边缘区的街区活力变化。在各影响因素中,网络曝光度的相关性系数绝对值最大,说明与街区活力的相关性最强,其次是道路密度,功能密度紧随其后。

5. 由于发展基础、建设状况差异较大,位于不同行政区的边缘区建成环境要素对街区活力的影响存在显著的空间异质性,因此要根据各城区的规划建设提出与各自特征相符合的规划建议。本文通过行政街道的尺度,对武汉市边缘区的街区活力及其影响因素进行解读。

二、讨论

1. 总体趋势呈现多样化的特点:武汉市城市边缘区的街区活力呈现多样化的特点,不同区域的活力水平存在显著差异。由于发展基础和建设状况的差异,位于不同行政区的边缘区在建成环境要素对街区活力的影响上表现出显著的空间异质性。

2. 热点区域:武汉市东湖景区、红钢城等位于边缘区范围内的城市景点由于较高的网络曝光度显示出较高的街区活力。随着社交媒体的普及,网络曝光度成为影响街区活力的重要因素。高网络曝光度可以通过社交媒体平台吸引更多的关注和访问,提升商业活动和社交互动。交通便利性是提升街区活力的重要因素。热点区域通常具有较高的道路密度和良好的公共交通可达性,使得人们更容易到达和离开这些区域。在增加了人流的同时提高商业活动的频率和强度。

3. 低活力区域:位于武汉市城市边缘区的部分湖泊周边区域,由于基础设施不足,如道路条件差、公共交通不便利等,导致街区活力较低。基础设施的不足限制了人们的出行和活动,减少了人流和商业活动。

研究总结

本文以武汉市边缘区为实证研究对象,从建成环境和人群活动的视角,构建多尺度地理加权回归 (MGWR),模型选取了社交媒体数据和建成环境5D要素多指标作为变量,较为全面地揭示了影响城市边缘区街区活力的建设影响因素,并进一步对边缘区街区活力影响机制及分布特征进行探析,就如何提升边缘区街区活力提出相关规划建议。

本文从全局变量和局部变量两个不同维度来为武汉市边缘区未来规划建设提出建议。对于表现为局部因素的变量,考虑到不同格网区域都有各自的特点,每个影响因素基本按照MGWR结果分析、城市边缘区的实际情况和规划建议三个方面进行了分析。研究结果可以为城市规划者和政策制定者提供科学依据,帮助他们在基础设施建设、交通规划、功能布局等方面做出更合理的决策。

原文出自Land 期刊:https://www.mdpi.com/3016836

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/land

Land 期刊介绍

主编:Christine Fürst, University of Halle, Germany

创刊于2012年,期刊涵盖土地系统科学、地表景观、土壤和水、城乡发展、土地与气候相互作用、水-能源-土地-食物的关系 (WELF)、生物多样性研究和健康关系、土地建模和数据处理、生态系统服务以及多功能性等研究,并致力于人类可持续发展。现已被Scopus、SSCI、AGRICOLA、AGRIS、GeoRef、RePEc等多个关键数据库收录,5-Year Impact Factor:3.4 (2023)。

2023 Impact Factor:3.2

2023 CiteScore:4.9

Time to First Decision:16.9 Days

Acceptance to Publication:2.3 Days

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自MDPI开放科学科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1470670.html?mobile=1

收藏