博文

Remote Sensing 武汉大学——国产高分三号长时期运行辐射及极化质量监测研究

||

2016年8月10日,我国首颗分辨率达到1米的C频段多极化合成孔径雷达 (SAR) 卫星高分三号 (GF-3) 成功发射。GF-3至今已在轨运行近八年,服务于众多业务部门,支撑着海洋开发、防灾减灾等实际应用,对该系统实施长时期辐射与极化质量监测显得尤为重要。武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室史磊副教授、孙维东副研究员、杨乐博士研究生等在 Remote Sensing 期刊发表了文章,介绍了基于自然地物稳定散射特性的极化定标方法,并基于2017—2021年间高分三号全极化成像模式数据集评估系统辐射及极化质量,该项研究对于星载SAR卫星传感器长时期运行中质量监测具有重要意义。

联合自然地物及定标器评估国产星载系统辐射及极化质量的研究工作

研究过程与结果

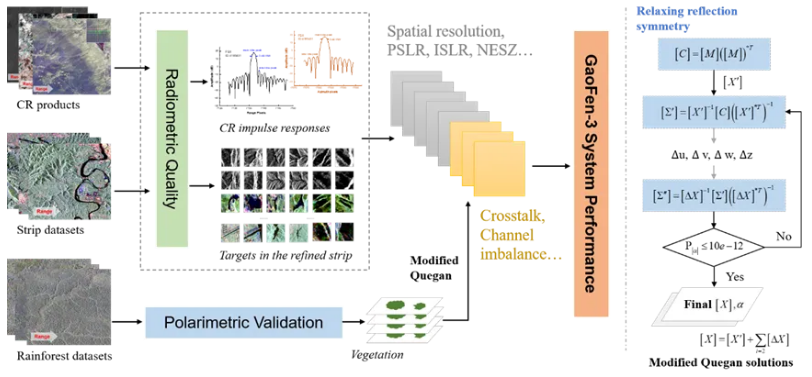

近年来,国内外学者提出利用成像场景中裸土、植被等分布式地物的定标方法,结合参考地物的后向散射观测数据,在满足目标互易性等假设条件下求解各项极化畸变参数。当前,基于分布式地物的极化定标研究取得了一定成就,但是简化定标方程组时引发畸变项解算不准确问题,以及弱化约束条件时导致原定标方法解算结果具有强相关性问题。作者针对性提出引入松弛反射对称性假设的极化定标方法,联合互易性假设建立极化畸变参数定标方程,保留串扰高阶项并在解定标方程时引入极化畸变残差判别准则,改善典型极化定标方法参数解算不准确问题,提升分布式地物下定标方法精度。

实验结果表明,该方法能够有效规避解算串扰项与交叉极化通道不平衡时的耦合误差问题,实现了极化畸变参数的高精度求解。随后,针对国产高分三号长期运行中辐射及极化质量监测需求,作者构建了短波SAR系统主要质量指标评估框架,基于多时相、多波位、多模式数据集,联合人工定标器及提出的基于自然地物稳定散射特性的极化定标方法评估国产星载系统质量水平。实验中观察到长轨道观测数据主要存在通道不平衡幅度、相位超出设计指标问题,利用自然地物定标方法校准后残余幅度误差约0.07 dB、相位误差约−0.13°,有效提升了长期运行系统的极化质量。

基于2017—2021年多时相、多波位、多模式数据集评估国产星载系统辐射及极化质量水平

研究总结

本文提出了引入松弛反射对称性假设的极化定标方法。该方法不严格要求自然地物的同极化通道散射系数与交叉极化通道散射系数的相关性为零,并联合互易性假设建立极化畸变参数影响下地物观测值与真实散射信息间的定标方程,保留串扰高阶项。解算定标方程时,提出极化畸变残差判别准则,规避定标运算中串扰项与交叉极化通道不平衡的耦合误差,改善典型极化定标方法参数解算不准确问题,显著提升分布式地物下定标方法的精度。基于自然地物的极化SAR定标方法能够有效估计高分三号多模式影像产品的串扰、交叉极化及同极化通道不平衡水平,灵活实现系统长期运行的极化质量监测,为行业用户提供参考。

原文出自 Remote Sensing 期刊:https://www.mdpi.com/2072-4292/15/6/1605

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/remotesensing

Remote Sensing 期刊介绍

主编:Prasad S. Thenkabail, USGS Western Geographic Science Center (WGSC), USA

期刊范围涵盖遥感科学所有领域,从传感器的设计、验证和校准,到遥感在地球科学、环境生态、城市建筑等各方面的广泛应用。

2023 Impact Factor:4.2

2023 CiteScore:8.3

Time to First Decision:24.7 Days

Acceptance to Publication:2.8 Days

https://wap.sciencenet.cn/blog-3516770-1464148.html

上一篇:Conferences:2025年1—6月线上学术会议预告

下一篇:Agriculture 山东农业大学苑进教授创建特刊—— 农业机器人前沿技术:感知与执行