精选

精选

批判性思维是一种“能抓住要领,善于质疑辨析,基于严格推理,富于机智灵气,清晰敏捷的日常思维”[1],同时,批判性思维也是一种“渗透于日常生活中心的公正思想”[2]。若要说一个人具有批判性思维,那么这个人在思想倾向上能体现出:独立意识、质疑习惯、反省态度、开放姿态,思维技能上则具有基于理性的:理解能力、分析能力、论证能力和决策能力。

批判性思维是21世纪教学的重点,2021年修订的《中华人民共和国科学技术进步法》[3]第一章第九条指出:学校及其教育机构应当坚持理论联系实际,注重培养受教育者的独立思考能力、实践能力、创新能力和批判性思维,以及追求真理、崇尚创新、实事求是的科学精神。然而,批判性思维又是公认最难“教”同时也是最难“学”的能力之一。根据近五年我国学术界、教育界关于批判性思维教育的元分析研究显示:不同学段(learning stages)的批判性思维教育,中学效果最好,大学最差。

证据来源①2020年冷静、路晓旭发表的《批判性思维真的可教吗?———基于79篇实验或准实验研究的元分析》[4]

论文得出高中阶段的教学干预的效应值最高,为1.273;小学、初中阶段的效应值接近0.8;大学阶段的效应值在0.5左右。

②2024年李玉斌、连洪俪、姚巧红发表的《在线教育方式促进学生批判性思维发展研究——基于国内外实证研究的元分析》[5]

论文得出从效应量大小来看,相应教学对中学生批判性思维影响最大,大学生次之,小学生最小。

③2025年胡欣阳,毕华林发表的《STEM 教育对学生批判性思维培养效果的影响———国内外31 项实证研究的元分析》[6]

论文得出:大学期间培养学生批判性思维的效果是相对最差的,小学高中则有着中等偏上的影响。

三篇论文是否说服力?批判性思维强调证据意识,作者探讨批判性思维教育,自然不例外。作者来自图情,硕博研究情报学理论与方法,因此主要从两个角度来探讨:

方法学视角:就像批判性思维是一种元认知[7],元分析用到了“元(meta)”,它是关于研究的研究,通过结合针对同一问题的多项研究,运用统计分析来验证和加强结论。其创造者是数理统计学创立者卡尔·皮尔逊(Karl Pearson),他首次在1907年的论文《Report on Certain Enteric Fever Inoculation Statistics》中使用,1955年,医学领域借鉴了这种方法论思想并首次使用了系统综述(Systematic Review)一词,1976年Gene Glass命名为元分析(机翻常用“荟萃分析”)。

图情领域视角:根据医学图书情报的“证据金字塔”(The Evidence Pyramid),元分析研究的证据等级仅次于提供最佳实践指导的Practice guidelines的证据等级。从证据等级角度讲,比随机双盲对照试验(科学研究中用于验证干预措施效果的金标准方法)高两级。

其他:由于众所周知的中西文化差异,不重点考虑中国文献的国外元分析研究,没有借鉴意义。此外,元分析需要筛选,需要发表偏倚检验等,同类型文献不足很难出元分析研究。

为何大学生的效果最差?文章①②没有提供解释、文章③指出:而与之相矛盾的现实是, 当前批判性思维的培养研究仍主要聚焦在大学阶段, 但有研究发现即使是我国 “985 高校” 的大学生的批判性思维水平也仅达到中等水平, 究其原因可能还是在中小学的基础教育阶段受到过多的应试教育影响, 而忽视了质疑和独立思考等批判性思维的培养。

补充解释批判性思维体现为一种思维倾向,可同义词替换为:思维习惯、思维模式。就像江山易改本性难移、三岁看大七岁看老,思维倾向调整是非常困难的。

皮亚杰认为,13-18岁是世界观、价值观和核心信念初步形成的关键阶段,一旦18岁成年以后,人脑中的前额叶皮层(负责决策、自我控制和抽象思维)逐渐成熟,这一时期大脑的可塑性逐渐减弱,认知框架和价值观开始稳定,改变信念的难度增加。

从认知闭合的理论(Need for Cognitive Closure)角度,或者,杜威的《确定性的寻求》的观点。随着步入大学,进入一个相对复杂的社会环境,个体对不确定的容忍度降低,更倾向于形成稳定的世界观,以提供心理安全感,同时,减少认知负荷。奎因的信念之网,更是认为信念系统是一个相互关联网络,个体倾向维护其稳定性连贯性,与信念之网不相容的经验,挑战的都是整个网络。思维上的路径依赖(Path-Dependence),这样描述也很贴切。

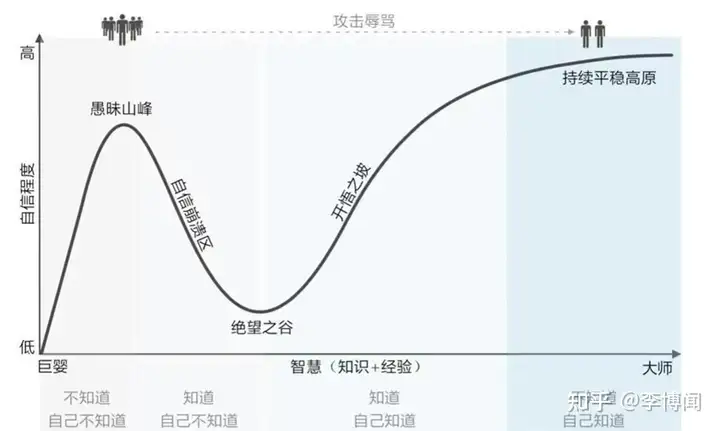

就像邓宁克鲁格心理效应曲线,中国语境中“南墙”“社会毒打”,可能才是个体改变信念的高频路径

参考文献[1]Moore, Brooke N., Richard Parker.Critical Thinking (7thed.) [M].Boston:Mc Graw Hill, 2004.

[2]Paul, Richard and Elder Linda.The Miniature Guide to Critical Thinking:Concept and Tools[M].Foundation for Critical Thinking, 2004.

[3]https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/flfg/202201/t20220118_179043.html

[4]冷静,路晓旭.批判性思维真的可教吗?——基于79篇实验或准实验研究的元分析[J].开放教育研究,2020,26(06):110-118.DOI:10.13966/j.cnki.kfjyyj.2020.06.011.

[5]李玉斌,连洪俪,姚巧红.在线教育方式促进学生批判性思维发展研究——基于国内外实证研究的元分析[J].软件导刊,2023,22(02):239-245.

[6]胡欣阳,毕华林.STEM教育对学生批判性思维培养效果的影响——国内外31项实证研究的元分析[J].化学教育(中英文),2025,46(01):57-65.DOI:10.13884/j.1003-3807hxjy.2023100124.

[7]DWYER C P,HOGAN M J,STEWART I. An evaluation of argumentmapping as a method of enhancing critical thinking performance in elearning environments[J]. Metacognition & Learning,2012,7(3): 219-244.

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自李博闻科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3475429-1482733.html?mobile=1

收藏