想 起 宇 称 不 守 恒

---------- 敬以此文纪念杨振宁先生

有3位著名科学家为宇称不守恒的发现奠定了基础,这3位著名科学家分别是杨振宁(1922年10月1日-2025年10月18日)、李政道(1926年11月24日-2024年8月4日)和吴健雄(1912年5月31日-1997年2月16日),1957年10月,因“对(弱相互作用中)宇称不守恒定律的研究以及由此导致有关基本粒子方面的许多发现”所做的杰出贡献,杨振宁与李政道同获诺贝尔物理学奖,下面,我们详细介绍何为宇称不守恒及其重要意义。

我们知道,整个宇宙中存在四种相互作用力,按照从强到弱的排列,它们的顺序依次是:强相互作用力[1]、弱相互作用力[2]、电磁力和万有引力,其中万有引力、电磁力、强相互作用力都严格遵守宇称守恒的规律,开始的时候,科学家相信弱相互作用力也理所当然的是宇称守恒的,这意味着,宇称守恒的规律也表现在基本粒子方面。

科学家普遍接受的物理学理论认为,微观世界的基本粒子有三个基本的对称方式:一个是电荷对称(或电荷守恒),每一种基本粒子都有其对应的反粒子,如与带负电的电子相对应的正电子,后来,正物质与反物质概念的提出就与此有关;一个是空间反射对称(即我们通常所说的宇称守恒),科学家一直以为粒子和反粒子之间的对称存在就如人与自己的镜像一样,且空间反演下的物理过程及粒子与反粒子的变换过程也完全对称,且运动规律相同;最后一个是时间对称(或时间守恒),其对称特性主要包括基本物理定律不受时间反演的影响,这就意味着,如果用反粒子代替粒子、把左换成右,以及颠倒时间的流向,变换后的物理过程仍然遵循同样的物理定律。在物理学上,这似乎又有些不可思议。

图1 1957年,李政道和杨振宁在普林斯顿高等研究院

20世纪50年代以来,物理学家先后发现一些守恒定律有时并不完全满足对称性,李政道(1926-)和杨振宁(1922年10月1日-2025年10月18日)等是理论物理学史上最早怀疑这一命题的科学家,他们深入研究了这个问题,从理论上质疑宇称守恒作用于基本粒子弱相互作用的正确性,他们查阅了很多文献及实验资料,发现在强相互作用及电磁作用中,许多实验结果以很高的精度证明宇称守恒,但在弱相互作用方面却缺乏有力的证据。1956年6月,李政道与杨振宁在美国《物理评论》上共同发表了《弱相互作用中的宇称守恒质疑》的论文,认为在弱相互作用中宇称可能不守恒,即互为镜像的物质的运动不对称,具体表现在奇偶性不守恒。

论文一发表就在物理学界引起巨大争议,当时的学术界并不看好这一石破天惊的论断,李政道和杨振宁为了证明他们预言的正确性,找到了核物理学家吴健雄(1912-1997),希望吴健雄能用实验证明他们的猜想。吴健雄在实验技术的设计和实施方面堪称一流,许多物理学家在实验方面遇到困难都会从她那儿寻找灵感,或寻求她的帮助。李政道和杨振宁提出请求后,吴健雄就开始寻找实验的突破口,不久后她提出了实验的设计思路和方案。

图2 吴健雄在实验室

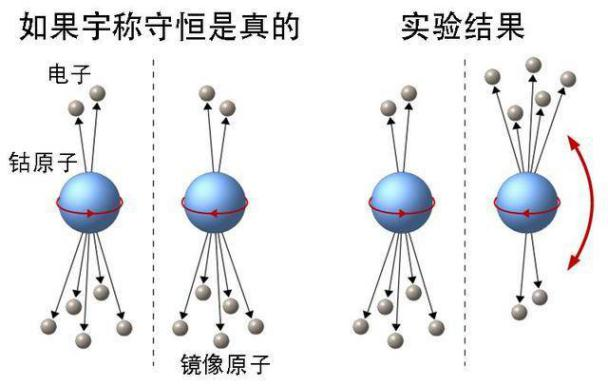

吴健雄设计的实验过程及原理并不复杂,她的实验也可以叫做β衰变[3]实验,她设计了两个钴60(60Co)装置,它们的初始状态完全一样(都没有极化),然后对两个系统各施加一个方向相反、其余完全一致的电流,使它们达到互为镜像的效果(好像中间放了一面镜子)。外加电流使钴60(60Co)开始极化,由于电流方向相反(相当于一个左、一个右),两个钴60(60Co)的极化方向正好相反。极化的结果使两个钴60(60Co)都衰变出电子,按照传统的宇称守恒定律推论,它们衰变出来的电子数应该一样多,而与外加电流的方向无关。

吴健雄实际得到的结果却完全不一样,实验结果表明,这两套装置中的钴60(60Co)放射出来的电子数有很大差异,而且电子放射的方向也不能互相对称(如下图所示),这意味着实验结果非常有效地证明了弱相互作用中的宇称是不守恒的,从而干净利落地证实了李、杨二人的猜想。

图3 弱相互作用中宇称不守恒的实验图示

之后的美国核物理学家、诺贝尔物理学奖获得者詹姆斯·克罗宁(James Watson Cronin,1931-2017)和瓦尔·菲奇(Val Logsdon Fitch,1923-2015)在实验中发现K介子(一种基本粒子)的衰变过程违背宇称和电荷联合对称法则,由于时间、宇称和电荷作为一个整体被认为应该守恒,物理学家们曾猜想,时间在特定情况下会违背对称性,欧洲核子中心的研究成果也证实了这一猜想。

弱相互作用力的某种不对称似乎要毁灭了自然界无数本该对称的存在,对那些理想主义者来说是严重打击,上帝真的是个左撇子吗?很多理论物理学家坚信宇称是守恒的,包括吴健雄的导师、量子力学奠基人之一的泡利(Wolfgang E.Pauli,1900-1958)和曼哈顿计划的参与者之一的费曼(Richard Phillips Feynman,1918-1988),当泡利得知吴健雄计划进行实验以证实宇称不守恒时,觉得这是一个注定要失败的实验,断言称这个实验将一定会显示“对称的角分布”。

泡利的断言最终被吴健雄打破,这是人类历史上第一次发现大自然基本定律的手征对称性破缺,立即引起了巨大的轰动效应,吴健雄在实验中发现电子倾向于左旋的现象不仅改变了物理学中“宇称守恒”的传统观念,也影响到化学、分子生物学、天文学和心理学等学科的发展,学术界普遍认为她是世界上最有天才的实验物理学家,宇称不守恒原理彻底改变了人类对对称性的认识,促成了此后几十年物理学界对对称性现象的关注。

图4 泡利与他的学生吴健雄

宇称不守恒的发现并不是孤立的,即使从宏观的角度看,对称性反映的也是不同物质形态在运动中的共性,而对称性的破坏才使得它们显示出各自的特性,如同某个建筑物或三维图像一样,基本上对称而又不完全对称才有可能构成世界内在的和谐美。

大自然就是这样的建筑师,生命起源之初的DNA大分子总是循着复制的原则,以对称的螺旋结构相互联接,构成螺旋形结构的空间排列完全一样,但在复制过程中,对精确对称性的某种偏离会造成大分子排列次序上的不确定性,生命发育的偶然性从中得以体现。

现代宇宙理论有一种主流观点认为,宇宙大爆炸之初应该产生等量的物质和反物质,但当今的宇宙却主要被物质世界所主宰,这一现象一直令众多科学家感到困惑,欧洲核子中心的实验证明,反物质转化为物质的速度比其相反过程要快,这一实验也为宇宙中物质量为何远远超过反物质量这一难题提供了部分答案。

注释

[1] 最早认识到的质子、中子间的核力属于强相互作用力,是质子、中子结合成原子核的作用力,后来进一步认识到强子是由夸克构成的,强相互作用力是夸克之间的相互作用力。强相互作用克服了电磁力产生的强大排斥力,把质子和中子紧紧粘合为原子核。

[2] 弱相互作用力简称弱力,是四种基本力中第二弱、作用距离第一短的一种力。它只作用于电子、夸克、中微子等费米子,并制约着放射性现象,而对光子、引力子等玻色子不起作用。弱力的作用距离比强力更短,作用力的强度也比强力小得多,但在放射性现象中起重要作用,β衰变中放出电子和中微子,电子和中微子之间只有弱力作用。弱力也存在于其它基本粒子之间。

[3] β衰变的定义是原子核自发地放射出β粒子或俘获一个轨道电子而发生的转变。放出电子的衰变过程称为β-衰变;放出正电子的衰变过程称为β+衰变;原子核从核外电子壳层中俘获一个轨道电子的衰变过程称为轨道电子俘获。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自杨天林科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3469996-1506465.html?mobile=1

收藏