导读:

泰山站位于东南极内陆冰盖伊丽莎白公主地区域,海拔2621米,距离中山站520公里。泰山站主体建筑于2014年初建成,共三层,分别为设备层、生活层和观察层。因主体建筑酷似大红灯笼,常被大家亲切地称为灯笼楼。

泰山站主体建筑——灯笼楼

中国南极泰山站是中国第二个南极内陆度夏考察站,建成于2014年2月8日,地理坐标73°51′S,76°58′E,海拔2621米,距离中山站520公里,距离昆仑站715公里。

泰山日1-2024.1.25《泰山狂欢夜》

一个多月后再次来到泰山站,更多的是感慨。逝者如斯夫,不舍昼夜,尽管连续多日的昼已经快让人忘了夜的样子。

晚上的火锅将大家的状态推向高潮,压抑已久的情绪释放,平安返程的身心兴奋,久别重逢的无限喜悦,复杂且多重的情感在此刻集中爆发。沉寂一年的灯笼楼再次为这个29人小队提供了情感和肉体的寄托,年年岁岁情相似,岁岁年年人不同,也许这就是它的宿命,迎接一代代南极人的北来南往。

灯笼楼内望营地

酒过三巡,队友们三三两两挨肩搭背地起身离开,前往生活舱继续下一场。海拔和温度都在身体可承受范围内,裸奔就成了掼蛋输家的保留节目。灯笼楼再次回归平静,像一位历经岁月的老者,任凭风浪起,稳坐钓鱼船。

远眺灯笼楼(张通 摄)

泰山日2-2024.1.26《重游灯笼楼》

在这片白色荒漠里建一座科考站可想而知是有多么的困难。大到钢筋结构,小到螺丝垫圈,都要经过上的万里漂洋过海先到中山站附近,再经几百里的冰盖运输来到这里。

2014年泰山站落成

再次进入灯笼楼,心中满是对前辈的景仰。桌子上散落的笔记、签到的名单和部分施工留下的图纸,无一不在提醒着我们前人在这里留下的痕迹并没有因时间而消失。二层生活区空间不大,却很温馨,食堂、餐厅、宿舍、医务室和卫生间环绕布置,中心为公共活动区。

泰山站意义重大,不但为该区域的科研任务展开提供固定场所,还为昆仑站和格罗夫山科考起到前沿支持的驿站功能,拓宽了我国南极科考的领域和范围。

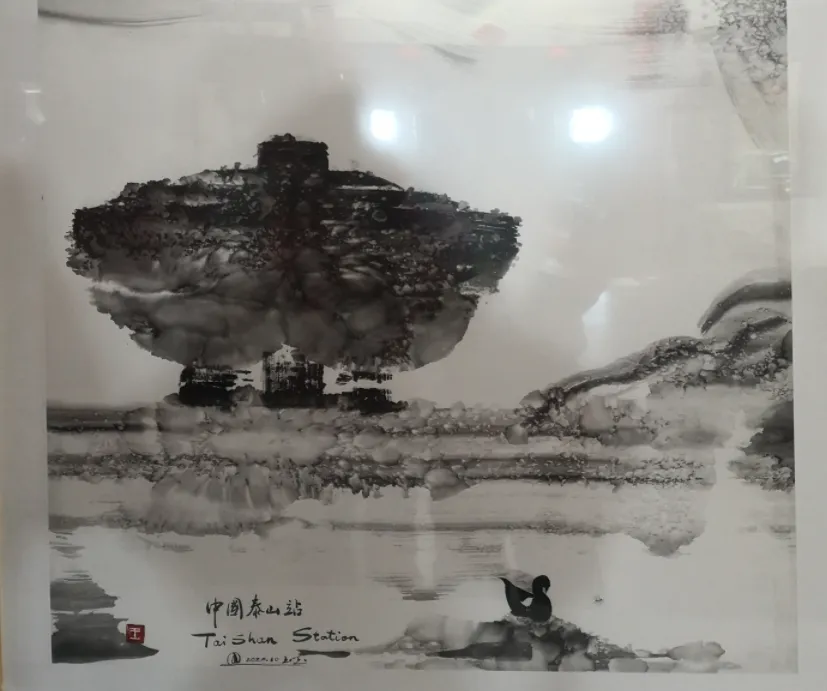

南极泰山站水墨画

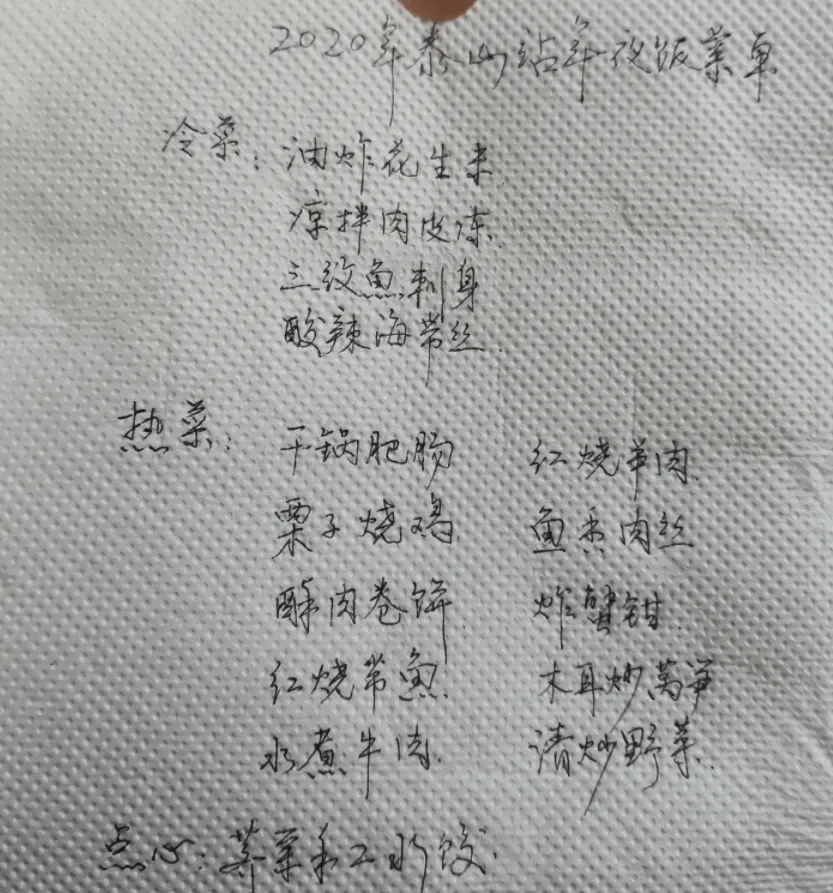

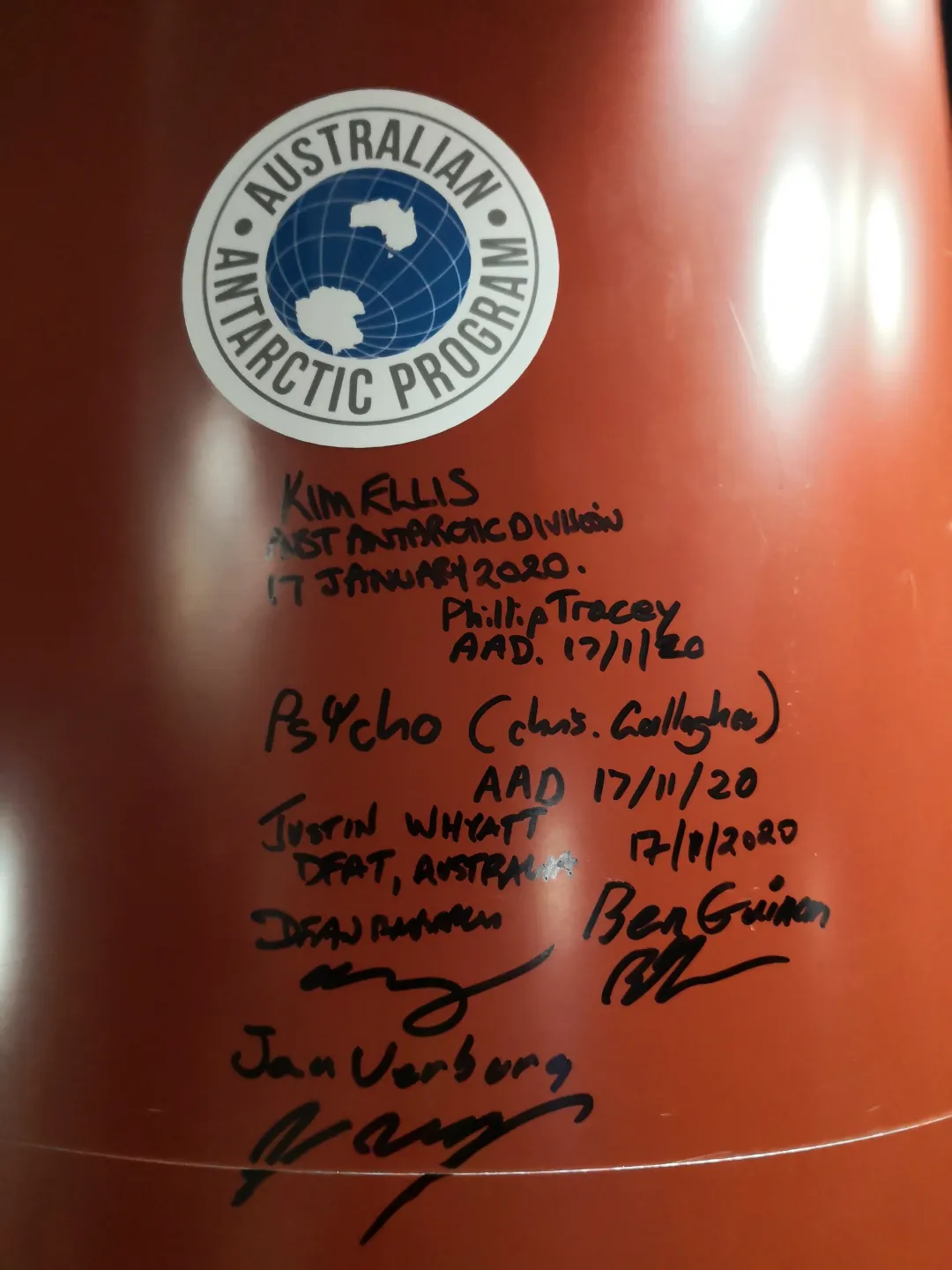

写着2020年泰山站年夜饭菜单的手纸依然挂在墙上,工整的字迹诉说着当时那群人在这里欢度春节的场景。柱子上澳大利亚考察队留下的签名还如此清晰,彷佛昨天才留下的。想必那定是一顿永生难忘的年夜饭。

2020年夜饭菜单笔迹

澳大利亚考察队签名

泰山日3-2024.1.27《风雪戏泰山》

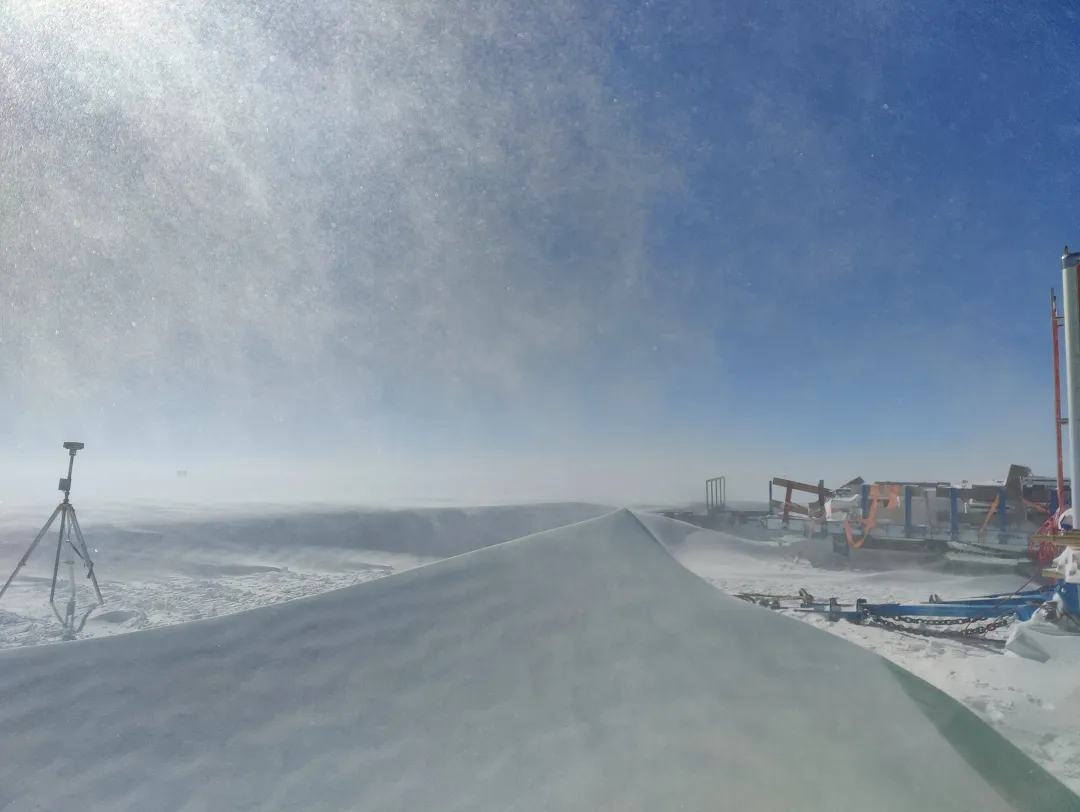

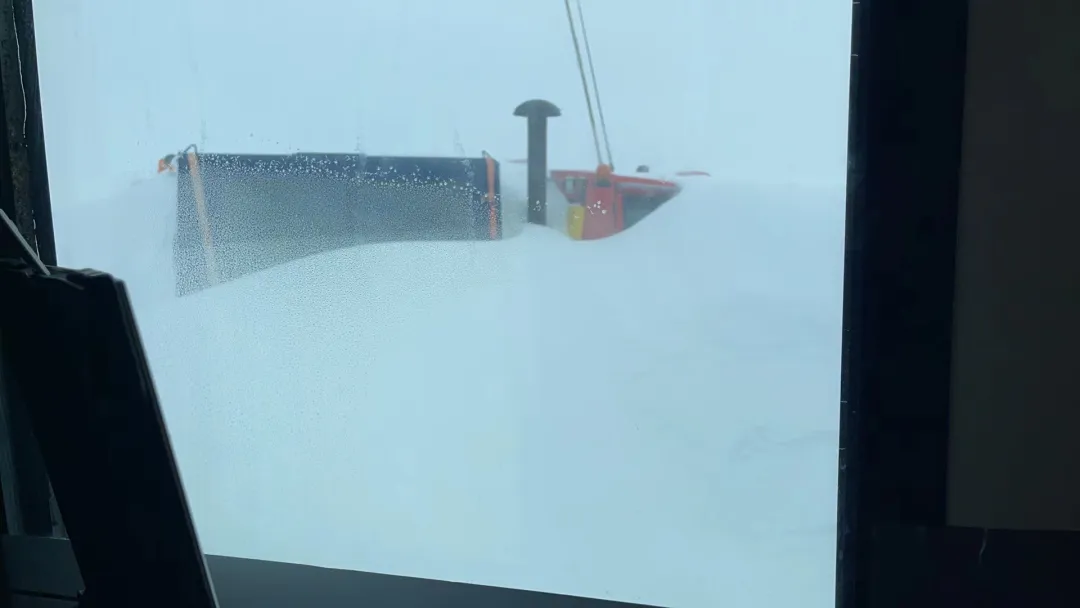

老南极们说,南极的冷不一定能冻死人,但南极的风却能杀人。在泰山站的第三天,我们便切身体会到了。这样的天气室外工作已然是不可能的事情,车队在风雪中已变得模糊不清,地吹雪打在脸上像刀子一样划过。

远处的灯笼楼似乎对此已见怪不怪,旁边的风力发电机倒是忙个不停,似乎在说:风浪越大,我越兴奋。

暴风雪下的灯笼楼和风机

不大一会儿工夫,车队旁边的小“沙丘”已经成型。蓝天白云是南极,白化一体是南极,风雪无常也是南极。

暴风雪形成的“沙丘”

千里冰盖路,南极杀人风,之所以称之为杀人风是它真的杀过人。1960年,在日本昭和站进行考察的福岛博士,走出基地食堂去喂狗,突遇35米每秒的暴风雪,他从此再也没有回来。直到1967年,他的遗体才在距离站区4.2公里处被发现。

当然,泰山站遇到这样的暴风雪已经不是什么新鲜事儿,毕竟南极每年平均8级以上的大风就有300天,因此南极也被称为地球的“风极”。

队友雪陇上拍夕阳泰

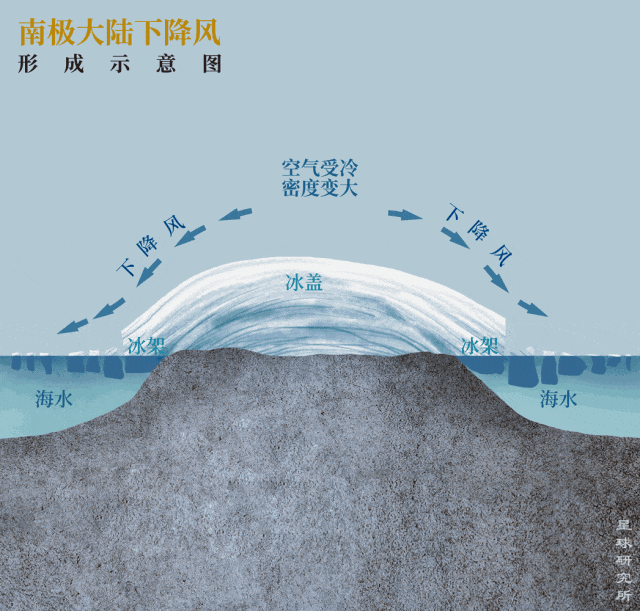

极低的大陆表面温度,空气迅速冷却而收缩,密度增大。加之冰盖地形中部厚、四周薄,形成一个中心高原与沿海地区之间的陡坡。密度变大的冷空气从内陆高原沿斜坡下滑到沿海地带,形成强劲的下降风。

南极大陆下降风(图片来自-星球研究所)

泰山日4-2024.1.28《送行》

由于中山站还有未完成的科研任务,加之时间紧迫,包括我在内的几名队友需要提前返回中山站,其余人继续留在泰山站继续未完成的任务。明天就要跟这里告别了。

晚上,大家在生活舱小聚,毕竟明日一别,再见就不知道什么时候了。看着眼前彼此陪伴一个多月的内陆兄弟队友,杯中酒总嫌不够多。到最后,大家都醉了,不知是酒醉了人,还是人醉了人。反正我是记不得了,被大厨背着送回了舱,第二天夏大厨说,我差点儿把他勒个半死。

临行前生活舱小聚

大家都努力地想记住这一刻,记住每一张黑黢黢却满带笑容的脸,队旗上签下每个人的名字,约定未来某一天相聚在某个他所在的城市。

昆仑队员泰山站合影(张通 摄)

泰山日5-2024.1.29《再见,泰山站》

天气有所好转,风力也已明显降低,能够满足“雪鹰601”安全降落的必要条件。这次真的要离开了,尽管一个多月没洗过澡伴随的浑身发痒,随时都可能肆虐再起的暴风雪天气,每天陪你入睡永不停歇的发电机响声,但此刻内心却满是对这个冰盖、这群人的不舍。

天气好转下的冰盖

我们一行七人离开这里提前返回中山站,另一部分队友前往麒麟冰下湖执行科研任务,其余人坚守泰山站。午饭后,先是送走了前去冰下湖执行任务的队友,我们则在住舱慢慢悠悠地打包行李,等待“雪鹰”随时降落。

拥挤的八人舱还是那么乱,这个80公分的小床内侧依然结着霜,不知道这次是不是它们最后的内陆之行,我便在床头留下了那句“生命不息,折腾不止”,与它共勉,也与后人共勉。

下午四点,“雪鹰601”顺利降落,这架历经过二战的固定翼飞机为科考队提供了科研以及后勤保障的便利条件,为我国极地科考做出了巨大贡献。

雪鹰601降落泰山站

站在机舱门口,即将分别在这个冰盖,前来送行的队友们久久不肯离去。我承认,我是幸运的。

“雪鹰601”即将泰山站起飞

再见,泰山站!

泰山站后记《风雪袭泰山》

在我们离开泰山站的十几天后,更大的暴风雪来袭,不知该说自己是幸运还是遗憾,错过了这样邂逅它的机会。有多次内陆经历的老队员都说,这么大的暴风雪,也是第一次遇见,预计当时的风速有35-40米每秒。

被暴雪埋上的雪地车(队友拍摄)

暴风雪后的雪地车(队友拍摄)

通过队友拍摄的视频感受一下当时的极端暴风雪天气,像极了电影《后天》里的世界末日。南极杀人风,一点儿也不夸张。

泰山暴风雪一览

航拍暴风雪后的内陆车队(耿通 摄)

夕阳下的暴风雪

暴风雪中维修车队(队友拍摄)

暴风雪过后队友在清雪(队友拍摄)

本期就分享到这里,下期见!

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自李运科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3453957-1435371.html?mobile=1

收藏