10月20日,西部某985高校公布2025年辅导员招聘结果,拟录用的20人清一色为博士,且均来自国内多所知名高校。这一“全员博士”现象迅速引发关注:辅导员岗位为何吸引大批博士生竞聘?

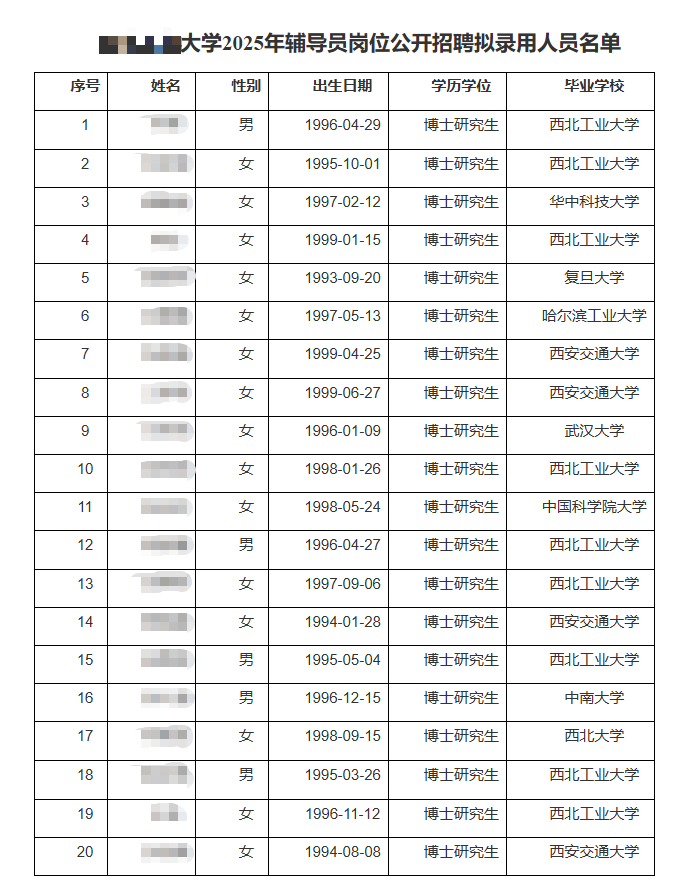

西部某985高校公示2025年辅导员岗位公开招聘拟录用人员名单

事实上,这一现象并非孤例。近年来,越来越多博士毕业生正涌入高校辅导员队伍,而在职辅导员攻读博士学位的比例也持续攀升……

博士辅导员,涌现!

当前,高校辅导员队伍正在经历一场学历升级。“全员博士”招聘结果并非孤例,而是全国多所高校系统性推进辅导员队伍高素质建设的缩影。

天津大学在2025年辅导员招聘中设置了23个博士学位辅导员岗位,并采用“2+2”管理模式:前两年专职从事辅导员工作,后两年转为兼职辅导员并侧重教学科研发展。这种设计既保证了辅导员队伍的专业性,又为博士人才提供了向学术岗位过渡的缓冲期,体现了人才使用的科学性。

河南医药大学今年招聘10名研究生辅导员时,明确要求具有博士研究生学历学位,并规定聘用后须在学生工作岗位连续工作不少于5年,以确保队伍的稳定性。

此外,南京信息工程大学也于今年5月发布公告,向全社会公开招聘6名博士专职辅导员。

与此同时,各高校也大力推动在职辅导员的学历提升。

湖南大学积极打通研修渠道,鼓励辅导员参与教育部博士专项计划。据悉,截至今年二月,已有15人获得博士入学资格。

湖南科技大学早在2020年就制定了系统的《优秀辅导员在职攻读本校博士学位的推荐办法》,从职业能力、工作荣誉、考核结果、科研项目等多维度建立评价体系,体现了选拔标准的全面性。

西安理工大学则在今年9月发布通知,明确辅导员报考攻读博士学历学位的具体条件和程序。根据规定,辅导员须满足“在一线工作满4年”“师德考核良好及以上”“年度考核合格及以上”等条件,方可报考攻读博士学历学位。

这些举措共同勾勒出高校辅导员队伍建设的新图景:高素质、专业化、全面性,反映出高校对思想政治工作队伍建设的重视程度不断提升。

博士竞聘辅导员,为哪般?

博士生涌入辅导员岗位首要的驱动力,来自就业市场的结构性压力。近年来,我国博士毕业生数量持续增长,而传统吸纳博士生的高校教学科研岗位、顶尖研究机构编制增长却相对有限。

这种“僧多粥少”的格局,使得博士就业路径被迫拓宽与下沉。而高校辅导员岗位所提供的稳定事业编制、相对可控的工作节奏以及熟悉的校园环境,无疑构成了一种颇具吸引力的“安全港”。

其次,国家层面也高度重视高校思想政治工作队伍的建设。教育部办公厅已连续多年组织实施“高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划”,并不断细化要求。

以2025年专项计划为例,其明确要求各高校统筹好辅导员的报考推荐工作,确保将真正热爱并有志于长期从事思政工作的骨干选拔出来,且规定专职辅导员须占招生名额的70%以上。

这一方面为在职辅导员学历提升打开了绿灯,另一方面也向应届博士毕业生传递了明确信号:辅导员岗位是国家着力打造的高素质、专业化队伍。

再者,越来越多的博士生在求学期间便开始反思自我的兴趣、能力与职业期望。当他们意识到自己对学术研究的热情不足以支撑其在高度竞争的学术圈长期发展,或者更青睐于兼具管理、服务与育人特质的工作时,辅导员岗位便自然进入了视野。

而对于已在岗的辅导员而言,攻读博士学位则蕴含着更为现实的职业发展考量。在高校内部,学历文凭依然是职称晋升、岗位晋级的重要硬通货。

拥有博士学位,意味着在未来的职业竞争中能占据更有利的位置,可能获得转向教学岗、行政管理岗的更多机会。这种对“未来发展”的投资,驱动着大量在职辅导员克服困难,投身于学历提升的浪潮中。

可以说,无论是“博士来应聘”还是“辅导员读博士”,背后都交织复杂的综合权衡。

人才优化,还是资源错配?

针对博士竞聘辅导员这一现象,不乏网友直言:“为啥现在很多辅导员岗都要博士了?难道你们真的不觉得是大材小用吗?”也有人困惑于其待遇与门槛的匹配:“辅导员一年挣多少啊,都要求博士干了?”这些声音,将现象背后的核心争议推至台前:博士涌入辅导员队伍,究竟是人才结构的优化,还是教育资源的错配?

从积极视角看,博士辅导员的加盟无疑为高校思政工作注入了新的潜能,可视作人才结构的优化。

一方面,博士阶段严格的学术训练,赋予了这些博士辅导员系统的研究能力、批判性思维和前沿的知识视野。当他们将这些素养应用于学生工作中,能够更有效地运用科学方法分析学生思想动态、成长规律和心理需求。

另一方面,一支由博士组成的辅导员队伍,本身就能为学生树立勤学、钻研的榜样。他们在与学生进行深度交流、学业指导乃至生涯规划时,能够提供更具高度的见解,甚至可以将科研前沿的思维方法融入日常谈心谈话,实现“学术育人”与“思想育人”的有机结合,这本身就是对“立德树人”根本任务的深化落实。

然而,喧嚣之下,潜在的“资源错配”风险与现实的适配性挑战同样不容回避。

核心的质疑在于,这是否造成了高级人才的浪费?国家与社会投入巨大资源培养一名博士,核心目标是期望其能在特定学科领域进行前沿探索与知识创新。

若博士毕业后完全脱离科研一线,长期从事大量事务性、管理性的学生工作,其多年积累的深厚专业知识与科研技能可能难以充分发挥。从宏观人才资源配置效率的角度看,确实存在值得商榷之处。

其次,博士辅导员自身也面临职业适配性挑战。学术研究要求的是深度聚焦与独立思考,而辅导员工作则强调广泛沟通、情感劳动与高效处理多重任务。这种角色转换并非易事。部分博士可能因长期的书斋训练而缺乏足够的社会工作经验、灵活应变能力,导致工作初期出现“水土不服”。

此外,若高校仅重视招聘时的学历光环,而未能为其设计清晰的职业发展路径,博士辅导员很容易陷入职业倦怠与成就感缺失的困境——既远离了学术共同体的认可体系,又在行政晋升通道中面临瓶颈。

总而言之,博士辅导员现象是我国高等教育发展的一个阶段性产物,它既是挑战也是机遇。将其简单地标签化为“人才优化”或“资源错配”都失之偏颇。唯有通过更精细化的制度设计,引导这一趋势走向人尽其才、才尽其用的健康轨道,才能最终让高学历真正转化为育人的高质量,让博士们在辅导员这一岗位上,书写出全新的育人篇章。

学术路漫漫,普通人攀爬学术阶梯,注定是一场充满不确定性的冒险……

不少博士毕业进高校,入职前以为自己手握令人心动的offer,入职后发现自己是身兼多职、日日委屈憋闷的joker。

不少高校教师老老实实服服帖帖地勤恳工作,到头来待遇降档,岗位内卷,学术江湖,名利纷扰。向往的学术团队,可能是草台班子;倾慕的象牙宝塔,可能是绩效机器;人前体面的大学老师,可能是计件牛马……到底哪里才是光明大道?

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自任旭升科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3434013-1507697.html?mobile=1

收藏