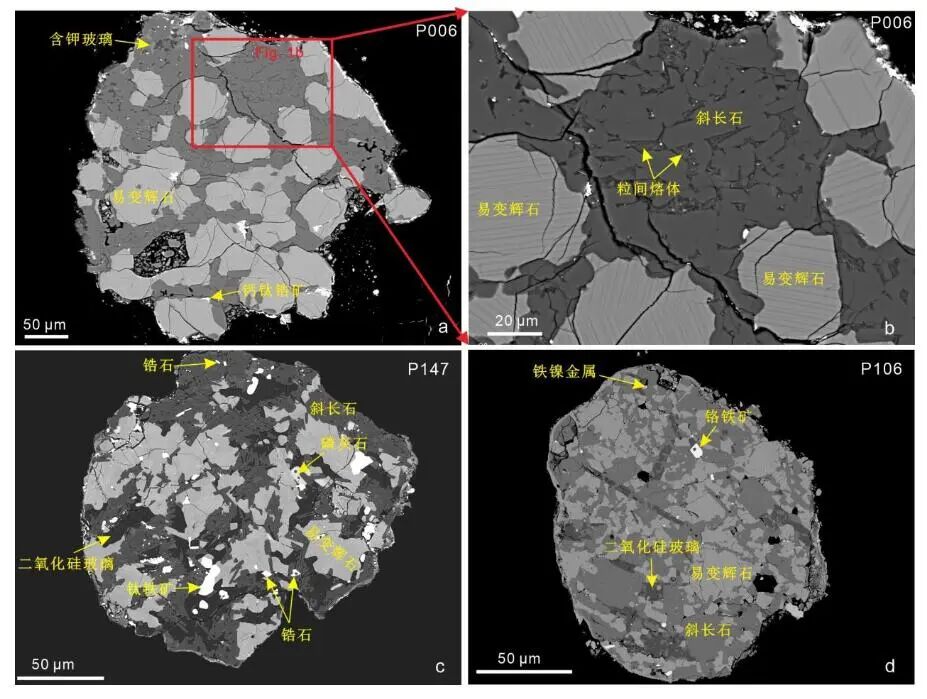

通过嫦娥六号月壤揭示月球阿波罗盆地形成于约41.6亿年前,定位太阳系撞击历史关键锚点

近期,国科大博士生导师、中国科学院广州地球化学研究所徐义刚院士团队,联合粤港澳大湾区科研力量及国际合作学者,通过对嫦娥六号返回样品中撞击熔融岩屑的系统分析,成功确定了嫦娥六号采样点所在的阿波罗盆地形成于距今约41.6亿年前,为揭示太阳系早期撞击历史提供了关键的时间锚点。

相关成果以“KREEP-like lithologies in the South Pole-Aitken basin reworked by the Apollo basin impact at 4.16 Ga”为题发表于Nature Astronomy。中国科学院广州地球化学研究所博士后陈景有,国科大博士毕业生、中国科学院广州地球化学研究所高级工程师张乐为共同第一作者,徐义刚院士为通讯作者。

近期,国科大博士生导师、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞团队系统报道了一种新型可编程的染色体水平大片段DNA精准操纵技术PCE(Programmable Chromosome Engineering)。该技术在动植物中实现了从千碱基到兆碱基级别DNA的多种类型且精准无痕的编辑,显著提升了真核生物基因组的操纵尺度和能力。

相关成果以“Iterative recombinase technologies for efficient and precise genome engineering across kilobase to megabase scales”为题发表于Cell。国科大博士毕业生孙超、中国科学院遗传与发育生物学研究所助理研究员李洪超和国科大博士毕业生刘怡静为共同第一作者,高彩霞为通讯作者。

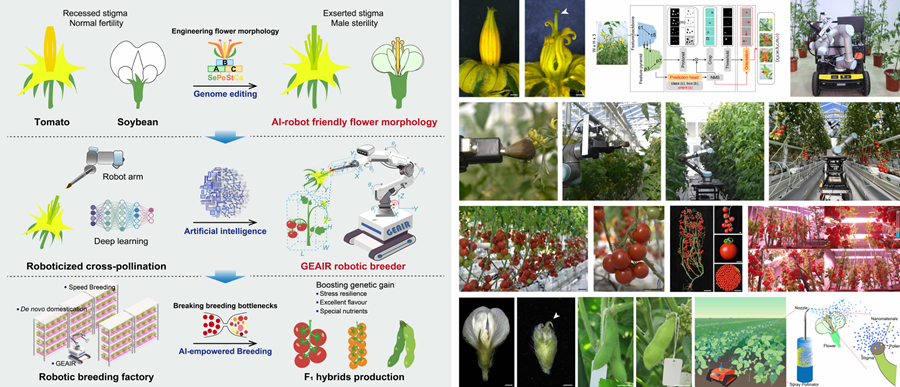

近期,国科大博士生导师、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许操带领的智能育种攻关团队将BT(生物技术)+AI(人工智能)深度融合,首次提出作物-机器人协同设计(Crop-robot co-design)的“双向奔赴”理念,通过基因编辑重新设计作物花型,快速精准创制“机器人友好”的结构型雄性不育系,运用深度学习和人工智能成功研制世界首台可自动巡航杂交授粉的智能育种机器人“吉儿”GEAIR(Genome Editing combined with AI-based Robotics, GEAIR),打破杂交育种和制种瓶颈,大幅降低育种成本、缩短育种周期、提高育种效率。该研究开辟了“BT筑基+AI赋能+机器人劳作”的智能育种模式,在生物育种范式革新和催生新质生产力方面展现了“AI for Science”的重大应用前景。

相关成果以“Engineering crop flower morphology facilitates robotization of cross-pollination and speed breeding”为题发表于Cell。国科大博士生谢跃、张廷浩和国科大硕士生导师、中国科学院自动化研究所副研究员杨明浩为共同第一作者,许操为通讯作者。

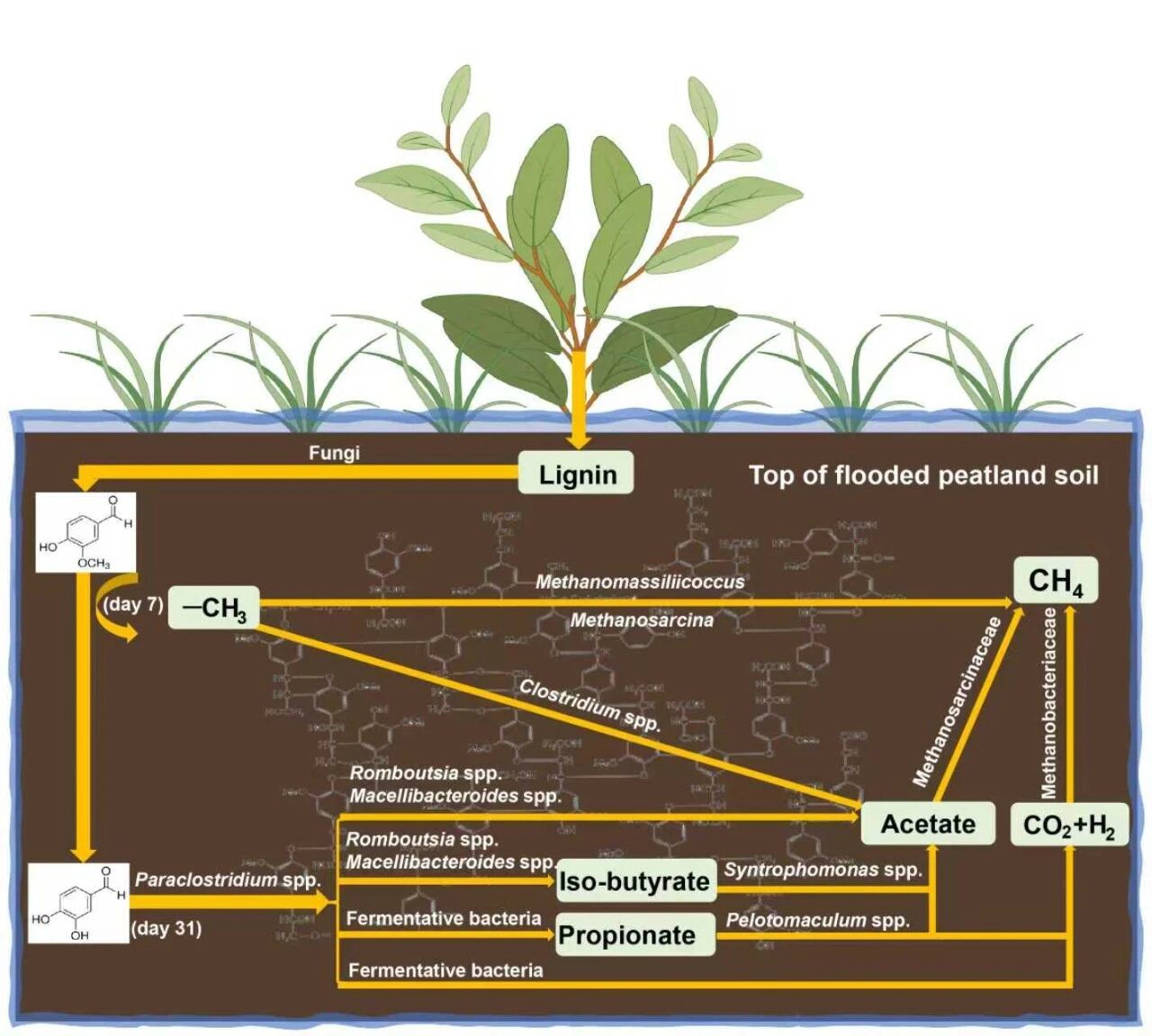

近期,中国科学院微生物研究所研究员东秀珠、李洁团队和国科大教授王艳芬团队合作基于微宇宙实验发现,低温灌丛泥炭地中的木质素及其主要单酚成分可被转化为甲烷。

相关研究成果以“Methane production from lignin in the anoxic peatland”为题发表于Nature Geoscience。国科大博士生刘拓、中国科学院微生物研究所副研究员李凌燕和国科大教授薛凯为共同第一作者,东秀珠与王艳芬为共同通讯作者。国科大博士生王雪萌和李慧菊参与了此项研究。

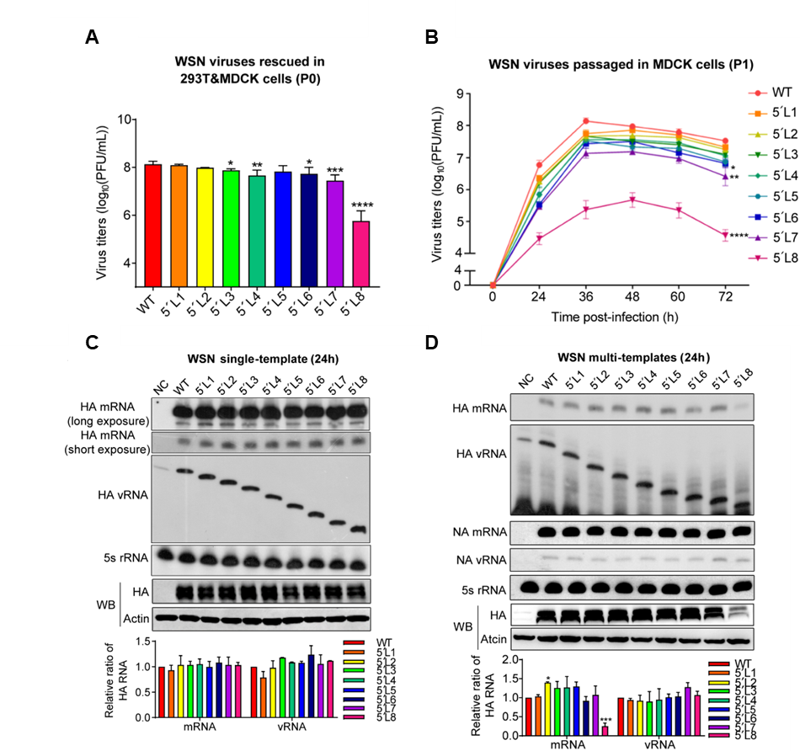

揭示甲型流感病毒基因组5’端片段特异性非编码区的双重调控作用

近期,国科大博士生导师、中国科学院微生物研究所研究员邓涛团队通过研究,深入解析了病毒基因组5’端片段特异性非编码区的双重功能:不仅介导基因组的选择性包装,还参与调控多模板竞争性病毒RNA的转录。

相关成果以“The 5’-end segment-specific noncoding region of influenza A virus regulates both competitive multi-segment RNA transcription and selective genome packaging during infection”为题发表于Journal of Virology。国科大博士生刘子宁为第一作者,邓涛为通讯作者。

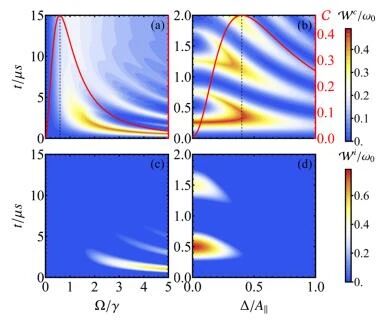

近期,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院囚禁离子物理研究组与合作者合作在量子电池理论研究方面取得新进展。研究基于金刚石氮-空位色心体系,提出了一种能够延缓自放电的量子电池方案,为解决量子电池中自发放电这一关键科学问题提供了全新的思路,并首次同时实现了对量子电池可提取功的优化与自放电的有效控制,对于推动量子电池的物理实现具有重要理论指导意义,同时展示了金刚石氮-空位色心体系在量子能源器件开发中的巨大潜力。

相关成果以“Self-Discharging Mitigated Quantum Battery”为题发表于Physical Review Letters。国科大博士毕业生宋婉露(现为湖北大学副教授)为第一作者。湖北大学教授周斌,国科大博士生导师、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员杨万里和兰州大学教授安钧鸿为联合通讯作者。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自任旭升科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3434013-1500413.html?mobile=1

收藏