精选

精选

我的朋友林老师

叶明

在南京有很多人,包括不少院士学者、政府官员、企业职工,都在课堂上聆听过他富有激情和魅力无比的“南京普通话”口音的讲课。在60年的科技哲学和科学思想史的学习与研究生涯中,他始终秉持着的治学严谨、淡泊名利的精神与豁达仁厚、润泽桃李的人生态度。他就是南京大学南京大学人文社会科学荣誉资深教授 林德宏。

林德宏的照片

林德宏,男,南京人,1938年生,1961年中国人民大学哲学系毕业,后一直在南京大学任教。1978年担任科技哲学硕士生指导教师,1986年任教授,曾任南京大学哲学系主任、江苏省社科联副主席。他是江苏省优秀研究生指导教师、宝钢教学奖等获得者。

偶然听过他的一次课

在一个寒冬的下午,我在南京大学北平房的一间教室里,听完南京大学计算机系的徐家福教授关于XCY编译系统研制的学术报告。那是1981年的冬天,我在江苏无线电厂做毕业设计,开始去了几天,当任务布置下来,做PDP11中的一个循环冗余码的编译,然后用集成电路实现;我就带回家,推导、计算,终于弄明白并写出运算公式。大概花了一个星期就基本完成。我闲得无聊,就去南京大学听课,遇到什么就听什么,不感兴趣就走开。

在北平房,走出徐家福作学术报告的教室时,我被隔壁教室慷慨激昂的南普语音所吸引。怎么又是一个南普口音?徐家福是生于南京长于南京的科学家,中学就读南京一中,大学就读南京大学,工作以后,除了去苏联学习,就一直生活工作在南京,所以,一口南普口音。作为同是生于南京、长于南京的我,对于南普口音有一种莫名的情切感,我就走进隔壁教室旁听。40多岁的中年老师,声音洪亮,滔滔不绝,令人叹服。细品起来,论证严密,发人深省,入木三分。

他手里拿着几张卡片正在讲库恩的范式,与刚才讲编译系统的规范有异曲同工之妙。库恩的范式理论(Paradigm Theory)旨在解释科学发展的过程及科学知识的演进方式,强调科学发展并非线性、渐进的过程,而是通过一系列范式转换(Paradigm Shifts)和科学革命(Scientific Revolutions)实现的。

这是我第一次见到林老师,如同久旱无雨,渴望滋润的树苗一样,在浇灌中成长,接受了最初的科学哲学与科学史的教育。套用李健《传奇》的句式:只是因为在教室里多听了一耳,再也没能忘记你的“南普”的声音。

认真读过他的一本书

真正认识林老师是在1985年读了他的《科学思想史》著作开始的。该书是国内首部系统研究科学思想史的专著,推动科学史学科从零散研究转向体系化,并促进分科史、断代史等后续研究,是中国科学技术史领域的标志性著作。

曾经借阅读过的《科学思想史》

《科学思想史》展示出一幅科学思想进化的乌瞰图,揭示这一进化序列的逻辑,在历史明镜中反射出的激动人心的智慧之光。该书以“思想深度、中西比较、以点带面”为显著的特色,确立了中国科学史研究的里程碑,成为科技哲学、科学史领域不可绕过的经典。《科学思想史》帮助我们了解人类探索自然奥秘的艰辛足迹,今天所处的坐标方位,科学未来发展的趋势特征,并实现三者之间亲切而活跃的富有哲理性的对话,从而获得科学创新的智慧与启迪。尽管在林老师之后,有各种各样的科学思想史著作,无论是科学哲学思想指导下科学思想“理性的重建”,还是“反思当代科学思想局限性”的警世之书,林老师这本《科学思想史》才是本来意义上的科学思想史,不可取代,难以复制。

他带领我走上学术道路

直接与林老师的深入交流是在他领导下合作编写教材。为贯彻落实国家教委关于1988年9月起,在理工农医类各专业博士生研究生开设马克思主义公共政治理论课的规定,1987年在江苏省教委、江苏省哲学社会科学七五规划办公室和有关院校的支持下,驻宁10所理工农医类院校的有关教师,自发组织起来成立教学研讨的共同体,准备编写相应的教材。

南京工学院的梁重言邀请我参加。当时,我研究生刚毕业不久,还是助教,按规定不可以独立开课。我不知道,他们为什么会吸收我这样的刚毕业的研究生?

参加讨论时,我发现,他们都是各学校准备开设这门课的资深教师,只有解放军空军气象学院的张湘轮和我是比较特殊的,我们都是80年代的硕士研究生毕业,属于他们学生辈的,而且不是拟定开设该课程的老师。这个教学研讨共同体,多是在研究生教育领域深耕几十年的资深老师,大多数都是30年代出生,除了张湘轮是四十年代出生,都是我的父辈级别的人物:林老师上大学那年我才出生;华东工学院(现南京理工大学)徐继生老师的女儿是南京工学院电子系78级学生,南京师范学院(现南京师范大学)李锁华老师的儿子是南京大学79级学生,我是南京航空学院(现南京航空航天大学)计算机系77级学生。在我教学科研起步阶段,得到这些经验丰富的老师的指点帮助提携,真是三生有幸。林老师是第一位称呼我“叶老师”的教授,对我关爱有加,提携有度。

驻宁10所院校的11位教师在原有研究的基础上,根据各自的优势,密切合作,经多方努力,整理了已经取得的初步成果,联合撰著教材,以应教学之所需。林老师自然而言成为教学研讨共同体的核心人物与组织协调者。林老师不仅凝定提纲,而且统稿润色,倾注了大量心血。

中国第一部博士研究生政治理论课教材

《现代科技革命与马克思主义》全书19章,每位老师大多数写两章,最多是张相轮老师写了三章,最少是南京师范学院李锁华老师,写了一个导论,我也是比较少的,写了二章四节(第二章第一、二节、第三章第一、二节)。1988年2月完稿,7月出版,及时赶上9月份开学的教学用书。

《现代科技革命与马克思主义》获得了众多奖项:第三届江苏省社会科学优秀成果二等奖 (1991年),第二届普通高等学校优秀教材教委二等奖 (1992年);1994年出了一个修订版,获得南京大学教材特等奖 (1995年),第三届普通高校优秀教材教委二等奖 (1995年)。

以后,我们这个教学研讨共同体的成员,各自在此教材的基础上,撰写了自己的独立著作,在90年代陆续成为教授。2000年以后,大部分老师逐步退出教学岗位。唯独林老师一直继续从事科学研究,并积极参加教学活动与学会组织的学术活动,活跃在自然辩证法学术界。

这个教学研讨共同体除了教学研讨、教材编写也承担课题研究,参与现实应用研究。在江苏省软科学研究的重大课题研究招标项目“江苏科技兴省的战略与政策”中,我们这个共同体承担了“江苏科技兴省的国民素质研究”,我参加了很少一点研究工作(叶明 :中国大中型企业科技队伍创新能力研究(《科研管理》1995(1):8-14);我独立主持承担了“鼓励技术创新的社会环境研究”(独立一个人完成课题研究与报告撰写)(叶明:江苏省技术创新的态势分析.《科研管理》(1991(5):49-55),江苏技术创新宏观分析及政策建议《软科学研究》(1990(3):32-35,43),(论技术创新的社会环境,科学技术与辩证法 1991(2):16-20);我与江苏省科技情报所任道忠共同主导了“科技兴省战略说政策的背景与内涵(任道忠.叶明:论“科技兴省”的背景环境《唯实》,1990(2):44-47)。“江苏科技兴省的战略与政策”获得了江苏省科技进步二等奖( 1991年),国家科技进步三等奖(1993年)。

此外,林老师还带领我参加其他一些社会服务。1997年初,林老师带领我应邀参加了吴锡军副省长组织的、江苏省内70多位专家和教授编写的《高科技知识辞典》(江苏科技出版社,1998年)工作。

该书是融科学性、知识性、实用性和手册性为一体的大型工具书。其中主要撰稿人基本都是编写的《高科技知识丛书》(共9册)(江苏科技出版社,1992年)的作者。在《高科技知识辞典》中增加一个重要部分“综合类”,除了丛书作者吴锡军等,新近吸收了我们两人,我们还是编委。我是70多位撰稿人最年轻的,负责撰写“综合类(三)高科技与社会”的部分词条。

在指定撰写的词条中,有一些是我比较熟悉、而且擅长的内容,如科学经济学、技术经济学、科学能力学、信息经济、人力资本理论、高技术产业、21世纪议程等;也有一些则是相对比较陌生的,如中国教育和科研计算机网(CERNET)、软件产业、远程教育、智能公路运输系统、智能建筑、电子远程医疗与保健、家庭办公、电子银行、电子购物等词条。今天这些已经在生活中处处可见,人们早已耳熟能详了。不过当时,确实鲜为人知、资料稀少,有的甚至难以想象。

令人动容的读书笔记

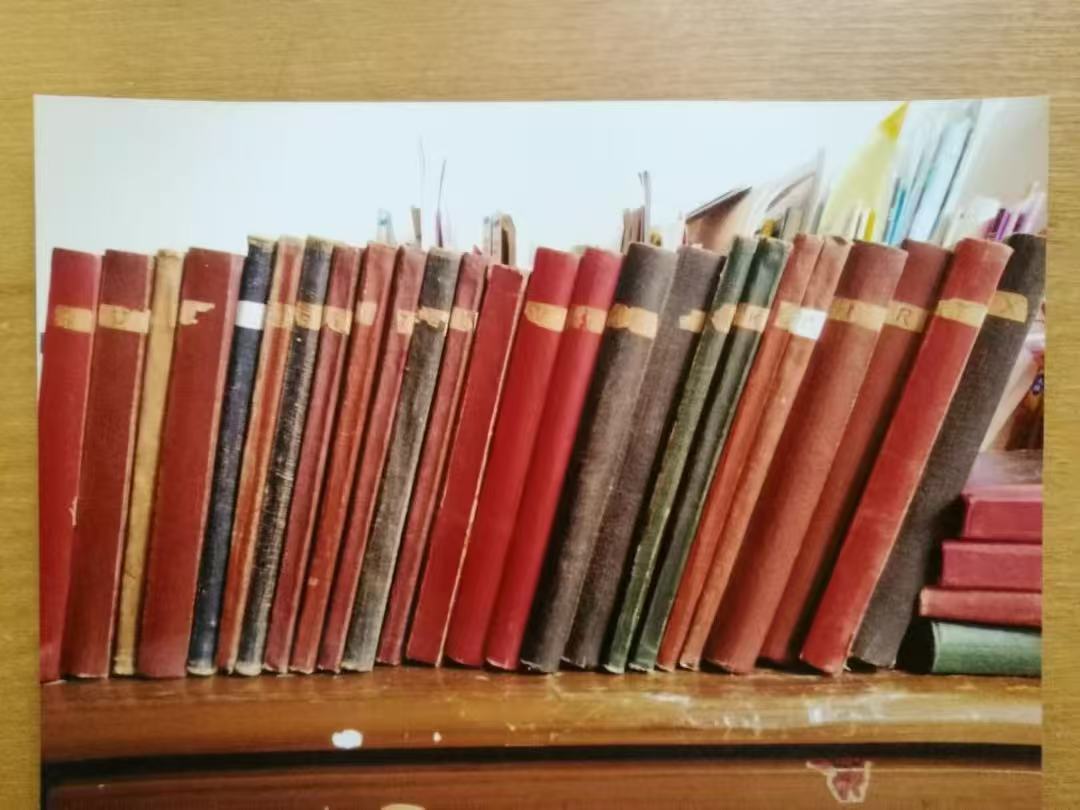

不久前,在“江苏自然辩证法”微信群里,我看到林老师将自己多年撰写的著作集中起来拍照留念。这些书大部分是林老师一人写的,有几本是两人的合作,有的是林老师主编。最右边的科学认识论第二卷,主编是吉林大学的舒炜光教授,林老师是副主编。

林老师兴趣广泛,喜欢看书、勤做笔记、善于思考。写读书笔记,是林老师学习与科学思想史的基本方法。这些笔记本从A到Y共25本,6910页。每则笔记都有一个小标题,这是受恩格斯《自然辩证法》札记的影响。这种学习方法很笨,很费时,早已无人采用,但林老师觉得踏实。撰写的过程,就是思考的过程,既选择要抄的内容,又写上自己的理解。谁知笔下字,字字皆辛苦,每个字都是一个脚印。

林老师关于科学史的25本笔记

面对林老师25本、6910页的科学史笔记,一篇篇手写笔记,令我等后辈学子满面汗颜,无地自容。我仿佛看到,在南京工学院教工宿舍南园筒子楼昏暗的灯光下,在餐桌与书桌交替使用的狭小空间里,伴随着隔壁厕所、淋浴间的流水声,一个青年学者在书写,在思考。林老师的25本笔记,是德学双馨的样本和见证,在快餐式学术生产的今天,其价值愈发珍贵。

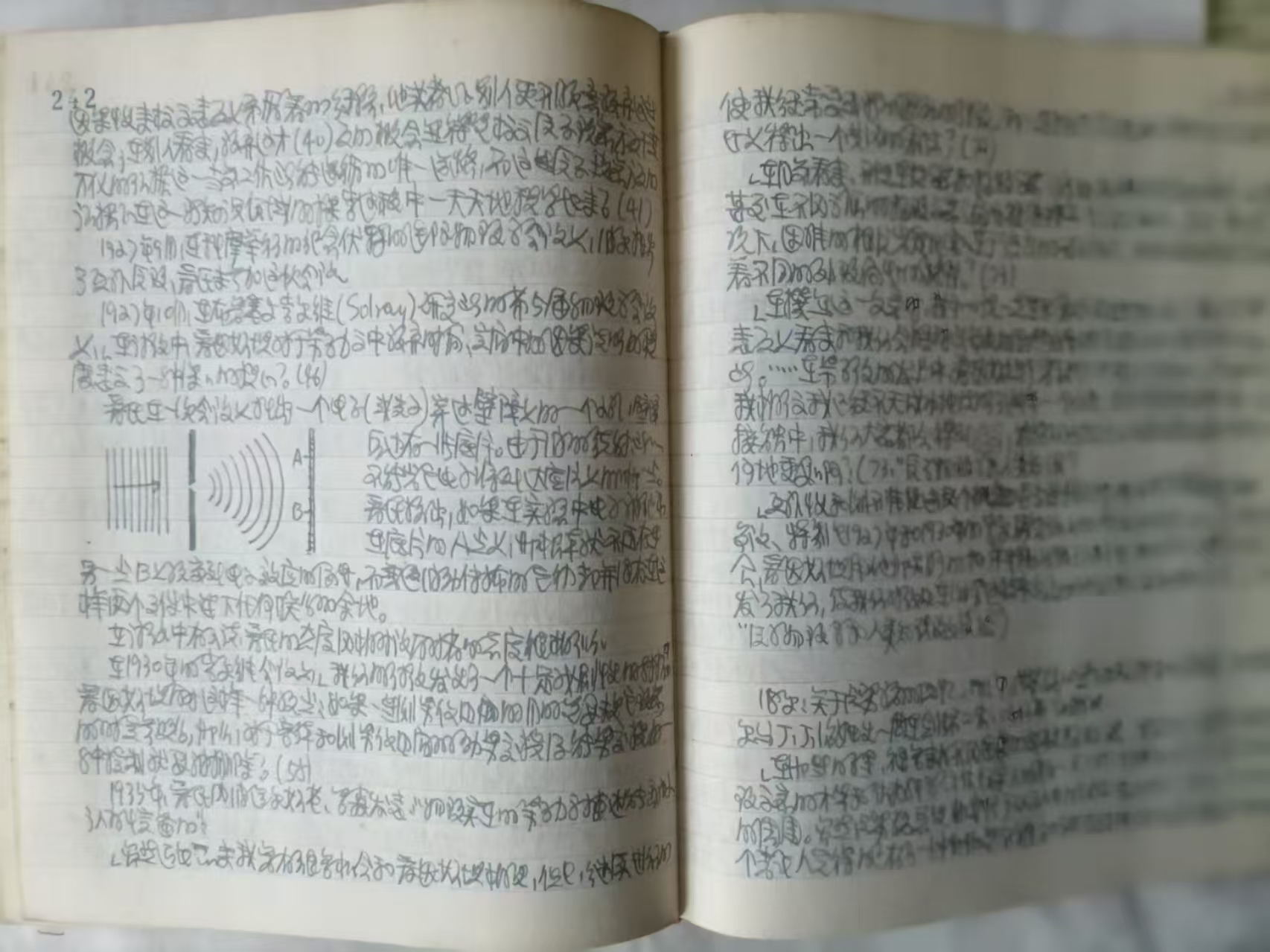

林老师的笔记手稿

看到这些照片,我立即在群里跟帖:“林老师用最原始的方法,一笔一笔做笔记,一段一段写心得,日积月累,反复思考,终于写出独树一帜的《科学思想史》,十分值得学习。50年代大学毕业后,留校任教的李泽厚利用藏书极为丰富的北大图书馆,翻阅、抄录了许多原始资料,并作了大量的卡片,写出了《康有为谭嗣同思想研究》(1958年)、《中国近代思想史论》(1982年)。1974年,在逆境中,顾准对革命胜利后所遇到的问题进一步进行了思考和探索,写下所思所想的笔记,完成了《希腊城邦制度》(1982年)和《从理想主义到经验主义》(1992年)等著作,为我们留下了一种卓尔不群、独立思考的精神。所以,原创的学术思想著作大都是用笨办法生产出来的”。

林老师《科学思想史》的著述,有几点值得我们好好学习:

第一是林老师采用“笨办法”,从事科学思想史教学和研究。《科学思想史》是作者在为本科生、研究生开设科学思想史课程时积攒起来的研究成果。林老师始终视教学为根本使命,在众多身份中最为看重教师这个身份。

我体会,林老师的“笨办法”主要是通过下笨功夫读书、作笔记来缓解思想困惑,突破知识局限和逻辑束缚,形成了独特的思想体系。 这种“笨办法”有两个要点:首先是反复研读经典,注重精读和消化,逐步建立起对知识的系统性理解。 其次是坚持写读书笔记,通过写读书笔记整理思想,帮助理清思路,形成批判性思维。林老师用“笨办法”克服了知识分子的逻辑局限和知识局限,形成了独立的思想探索路径。

在20世纪与80年代与21世纪10年代,我拟定计划研究计算机科学思想史与遗传学思想史,花了几年的功夫,读了大量的书籍与文献,听了几十场学术报告,最终没有参加写出一篇文章。没有下“笨功夫”是一个致命弱点。

第二是在教学中不断修改与完善,已被教育部列为全国推荐的研究生教学用书。《科学思想史》在 1985年、2004 年、2018 年2023年分别出了四版,可以说,该著作是林老师多年在学术上专攻一隅,日积月累终于演化为学术经典,以他的学术责任感和学者的道德良知,引领科学思想史我国研究,不仅是“十年磨一剑”,而且是“一本书主义”。

“一本书主义”是流行于20世纪50年代文学界的著名言论,最初由作家丁玲提出,她强调作家应致力于创作出一部经得起时间考验、能够持久流传的高质量作品。这一理念是对艺术创作的一种深刻见解,旨在鼓励作家们精益求精,而非单纯追求作品数量。著作等身原本是一件好事,但是,出版的东西多,不表明水平高。林老师认为:“因为人的知识,精力都很有限。出版的多,大概率是水分多,甚至是滥竽充数。所以不一定要出的多,少而精是更高境界”。

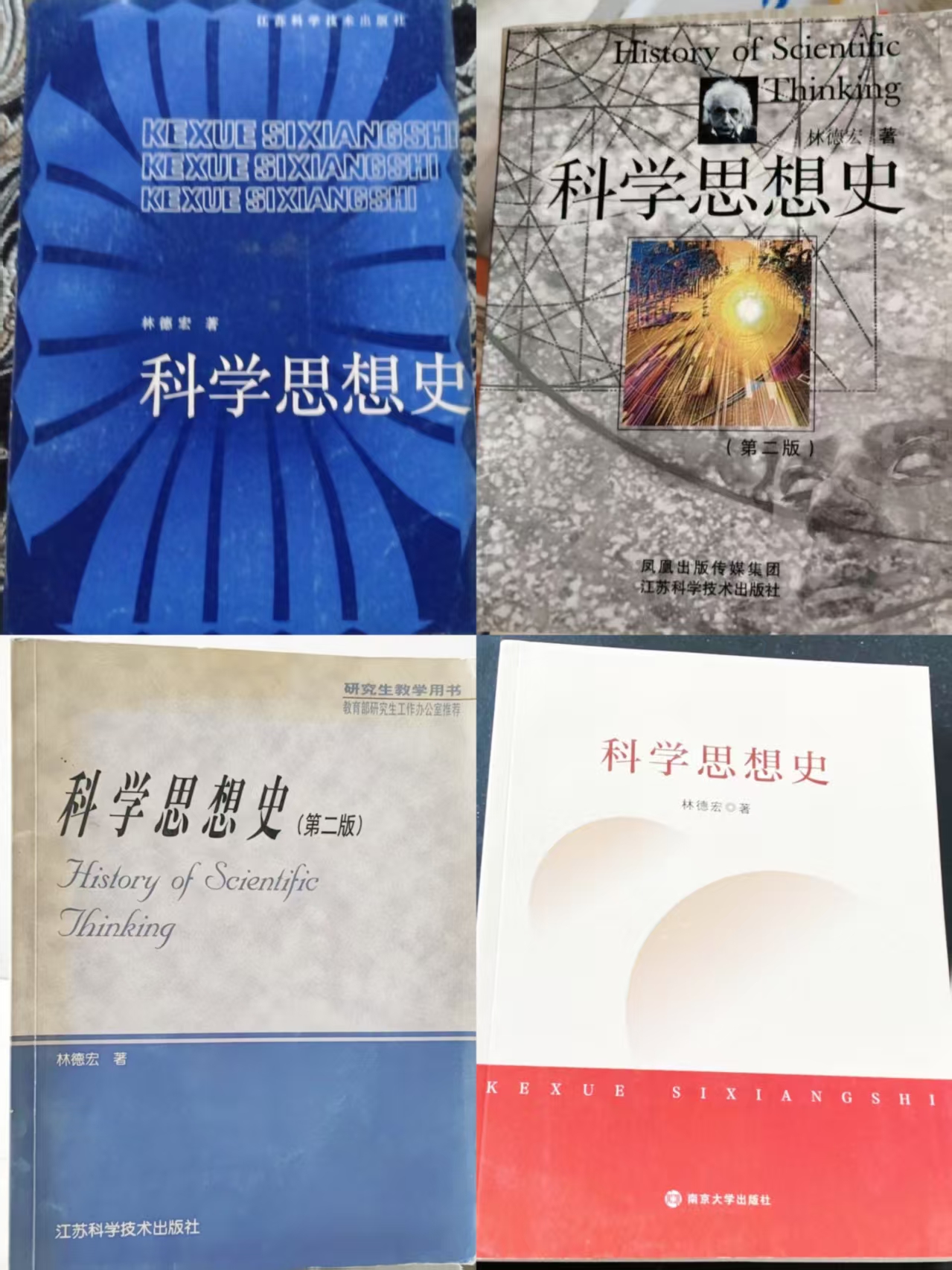

《科学思想史》的四个版本

在民国时期,有一句成语叫“我的朋友林老师我的朋友胡适之”,传说此典出自傅斯年。一方面表示胡适非常受欢迎,受尊重;另一方面表示胡适有非常广阔的胸怀和社交情商。那么,今天,我们似乎也可以说一句:“我的朋友林老师”。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自叶明科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3426423-1500416.html?mobile=1

收藏