如今,专业人才的跨国和国内流动日益频繁,成为推动创新的重要力量。那么,科学家的国内流动会带来怎样的学术效应呢?

JDIS近期发表的一项研究利用 OpenAlex 数据识别出了 2014—2017年间2896名在中国不同城市间流动的科学家,采用 “倾向得分匹配”方法,与近9万名未流动的科学家进行了比较分析,考察了多项绩效指标,包括出版物数量、引用影响力、合作者数量和大学声望。此外,还使用有序逻辑回归分析了影响科学家转入更高层次机构的因素。

研究发现

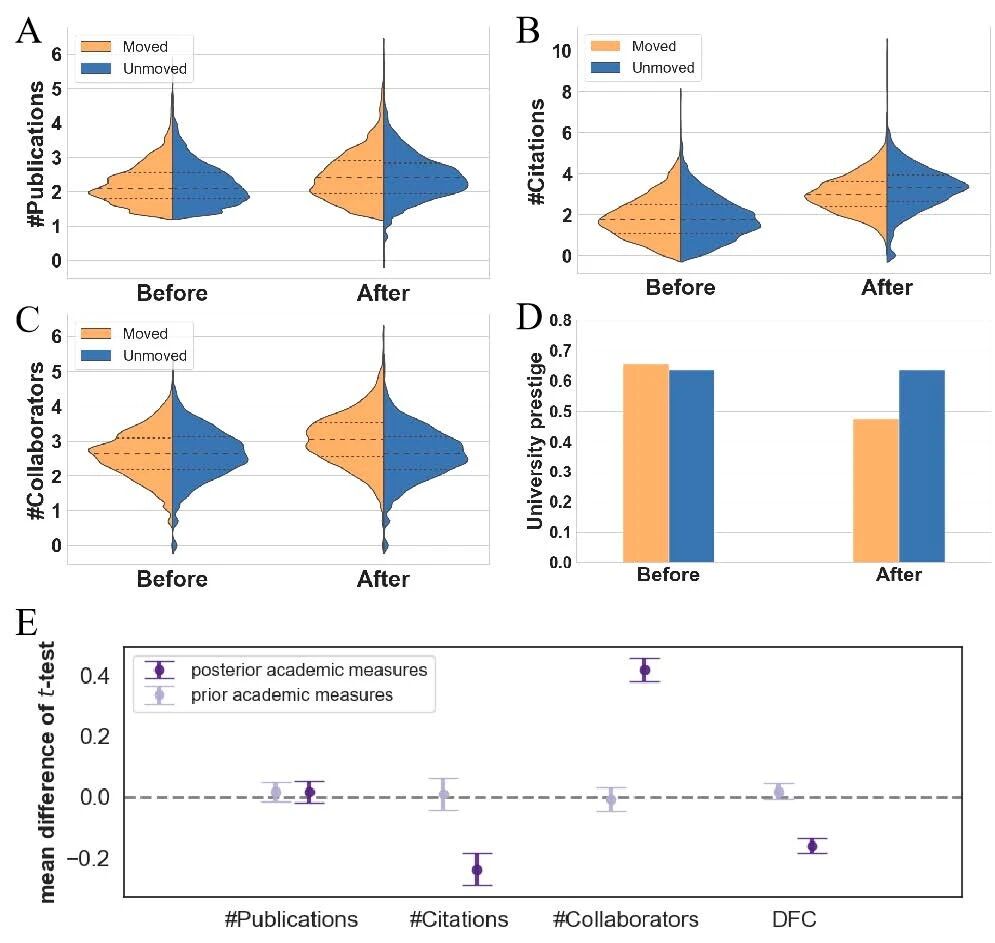

1 合作网络扩大

流动确实能显著扩大科学家的合作圈,流动后的科学家其合作者数量明显多于未流动的同行。

2 短期引用受损

然而,与未流动的科学家相比,流动科学家的论文短期引用影响力出现了下降。这表明适应新环境可能带来了“转型成本”。

图1. 移动与未移动科学家群体在多项指标上的比较。图A–C展示了“移动”与“未移动”科学家群体在流动年份前后出版物数量、引用次数及合作者数量的分布情况(对数尺度);图D呈现了两类群体在雇主机构层级上的分布比例;图E则通过t检验估计了两组间差异的系数,直观反映了各指标上的统计差别。

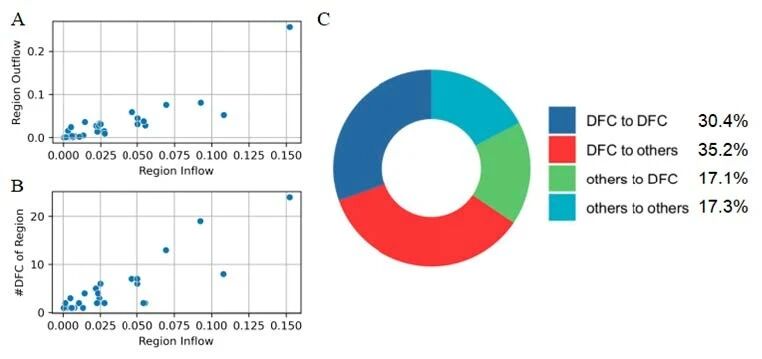

3 流向“低处”者更多

出乎意料的是,科学家流动后,进入“双一流”高校的比例反而下降了。这意味着,更多的科学家流向了声望相对较低的高校。

图2. 中国科研流动在地区规模和大学声誉方面的分布。A. 中国各地区流入量与流出量的散点图。B. 中国各地区流入量与 DFC 机构数量的散点图。C. 饼状图展示了其他机构与 DFC 机构之间流动的比例。

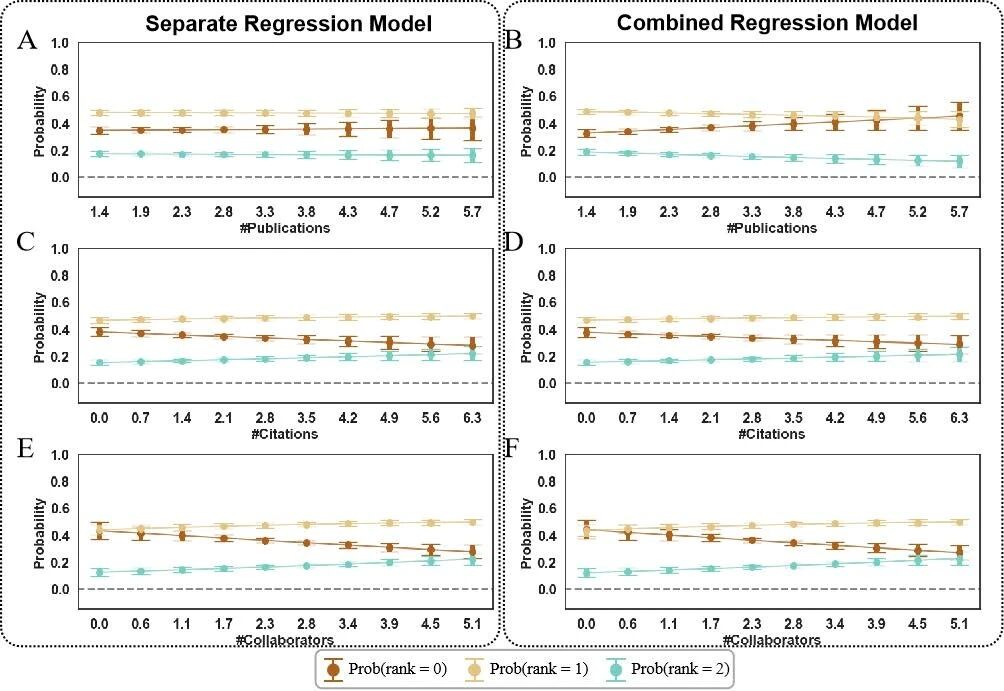

4 什么是向上流动的“敲门砖”?

研究发现,流动前论文的引用量和合作者的广度是跃升至更高声望大学的关键正相关因素。而论文数量的多少并不显著影响这种上升流动。

图3. 基于分项与综合回归模型估计的科研绩效指标对机构流动概率的影响。x轴分别为发表论文数量(A、B)、引用次数(C、D)和合作者数量(E、F)。图A、C和E展示单一回归模型中的边际效应,图B、D和F则呈现同时纳入三项科研绩效指标的联合模型结果。y轴表示科研人员发生机构流动的预测概率,具体包括从非DFC高校流向DFC高校(等级=2)、进行同等级横向流动(等级=1),以及从DFC高校流向非DFC高校(等级=0)三类情形。

结论与建议

研究结果揭示了“科研流动”的两面性:它一方面拓宽了学术联系、促进知识扩散;另一方面,转入新机构的科学家需要经历适应期,学术影响力往往会短暂受挫。

研究建议,高校与政策制定者应在鼓励流动的同时,建立支持机制,如为流动学者提供过渡资源与合作桥梁,帮助他们更快恢复科研势能。

这项研究为理解中国科研生态中“人才流动—科研绩效—机构声望”的复杂互动提供了数据支撑,也为科学治理与科研管理提供了新的决策视角。

欢迎大家撰文讨论!

Research Papers

国内科研人才流动对学术发表、引用影响力、合作网络及高校声誉的影响

Yurui Huang(黄煜锐)1, Jialong Guo(郭佳龙)2, Chaolin Tian(田朝林)2, Shibing Xiang(向仕兵)2,3, Yongshen He(何永燊)2, Yifang Ma(马一方)2†

1 Industrial Training Center, Shenzhen Polytechnic University2 Department of Statistics and Data Science, Southern University of Science and Technology3 Peng Cheng Laboratory,Guangdong

CSTR: 32295.14.jdis-2025-0048

识别阅读全文

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孟平科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3422014-1506915.html?mobile=1

收藏