精选

精选

研究背景

电化学硝酸盐还原反应(NO₃RR)作为一种可持续且环境友好的氨(NH₃)合成途径备受关注。然而,NO₃RR仍面临析氢反应(HER)竞争和含氮中间体氢化步骤中高能垒的挑战。传统的Haber-Bosch工艺需要高温高压条件,能耗大且碳排放高。开发高效的催化剂以降低反应能垒并抑制HER对于实现高选择性和活性的NH₃生产至关重要。

Synergic Effect of RuM Nanoalloys for Efficient Neutral NH₃ Electrosynthesis

Lisi Huang, Pingzhi Zhang, Xin Ge, Jili Yuan*, Wei Li*, Jian Zhang*, Liang Wang*

Nano-Micro Letters (2026)18: 66

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01896-w

本文亮点

1. 协同合金策略:报告了一种选择性蚀刻策略构建RuM纳米合金(M = Fe, Co, Ni, Cu),均匀分散在多孔氮掺杂碳载体上,用于高效中性氨电合成。

2. 高效中性合成氨:优化的RuFe-NC催化剂在−0.1 V vs. RHE的低电位下实现了100%的法拉第效率,产率高达0.83 mg h⁻1 mgcat⁻1,优于大多数已报道的催化剂。

3. HER抑制机制:原位光谱分析证明RuM-NC有效促进氮中间体的氢化,同时抑制氢自由基的形成,从而减少HER竞争。

内容简介

针对电化学硝酸盐还原反应(NO₃RR)中HER竞争和含氮中间体氢化能垒高的挑战,贵州大学袁继理/张健团队与湖南农业大学李伟、上海大学王亮合作报告了一种选择性蚀刻策略,构建RuM(M = Fe, Co, Ni, Cu)纳米合金均匀分散在多孔氮掺杂碳载体上的催化剂。密度泛函理论计算证实,Ru与过渡金属M的协同效应调节了合金的电子结构,显著降低了*NO₂转化为*HNO₂的能垒。实验上,优化的RuFe-NC催化剂在−0.1 V vs. RHE的低电位下实现了100%的法拉第效率,产率高达0.83 mg h⁻1 mgcat⁻1。原位光谱分析进一步证明RuM-NC有效促进氮中间体的氢化,同时抑制氢自由基的形成,从而减少HER竞争。这项工作为开发高效的NO₃RR催化剂提供了有力的设计策略,并促进了对合金协同效应在中性条件下降低反应能垒机制的基本理解。

图文导读

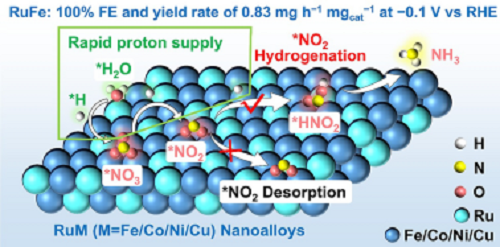

I Ru和M在NO₃RR中的协同作用

为了阐明 NO₃RR 中 Ru 和M之间的协同效应,对有缺陷的氮掺杂碳支撑的 RuM 纳米合金进行了 DFT 计算。电荷密度分析揭示了 Ru 附近 M 位点的电子耗尽,表明 RuM 纳米合金有效地调节了 Ru 和 M 位点之间的电子转移(图1a)。随后,进一步进行投影态密度(PDOS)分析,研究 Ru 和 M 之间的协同效应对 d 轨道能级的影响(图 1b)。计算出的 RuFe₄-NC、RuCo₄-NC、RuNi₄-NC、RuCu₄-NC 和 Ru-NC 的 d 波段中心分别为− 2.166、− 2.154、− 2.156、− 2.214 和− 2.248 eV,表明 Ru 和 M 之间的协同作用诱导了 D 波段中心向费米能级的正向偏移,从而促进了催化过程中的电子迁移。从 RuM 纳米合金的吸附能示意图来看,Ru 和 M 之间的协同作用(M = Fe,Co,Cu)产生了中等的*NO₃和*NO₂吸附能,同时抑制了 HER 的吸附能(图1c)。与 Ru 位点相比,Ru−M 位点在从 H₂O 形成 *H₂O 时表现出更负的能垒,表现出更高的热力学自发性,RuM-NC 上*H 的覆盖率更高,有利于 NO₃RR 中含氮中间体的高效加氢并抑制 HER(图 1d)。关键步骤的能垒进一步验证了 Ru 和 M 之间的协同效应(图1e)。在*NO₂到* HNO₂的限速步骤中,Ru−M 位点的能垒低于 Ru 位点,表明 Ru 和 M 之间的协同效应降低了NH₃生产的能垒。综上所述,这些结果阐明了 Ru 与过渡金属之间的协同相互作用降低了*NO₂→*HNO₂的能垒,促进了含氮中间体的热力学有利转化,这进一步表明贵金属和过渡金属在 Ru 基纳米合金中的结合是一个有前景的高效候选者。

图1. RuM纳米合金的协同效应理论模拟。

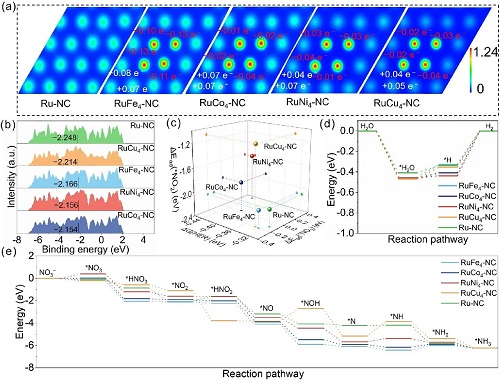

II 材料合成和表征

图2. 纳米合金的合成与结构表征。

选择性蚀刻策略主要涉及氯离子辅助诱导和金属氧化物的原位形成,然后进行热解还原,已成功用于制造均匀锚定在氮掺杂碳基体上的RuM-NC纳米合金(图2a)。高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)分析证实了具有明确晶体结构的 RuM-NC 纳米合金的形成。RuCo-NC、RuFe-NC、RuNi-NC 和 RuCu-NC 纳米合金的晶格间距分别为 0.208、0.205、0.200 和 0.199 nm,可分配给 Ru(101)平面(图 2b-e),表明晶格参数的合金化成功和细微调制。随着小半径过渡金属掺入的增加,晶格间距逐渐减小表明晶格收缩效应,进一步验证了 Ru 基合金的形成。此外,与Ru-NC相比,观察到RuM-NC中(101)衍射峰的轻微右移和展宽(图2f)。这种偏移反映了由于掺入了原子半径较小的过渡金属而导致的晶格收缩,而峰展宽表明微晶尺寸减小和合金化程度增加。高分辨率XPS Ru 3p光谱在461.2 eV和483 eV位置显示出两个主要峰(图2g)。值得注意的是,与过渡金属合金化后,RuM-NC 中的 Ru 3p 结合能与 Ru-NC 相比表现出一致的下移,表明电子从 M 转移到 Ru。这一趋势与先前在XRD图谱中观察到的晶格收缩一致,并由表面价带d带中心的偏移进一步证实,如图2h所示。RuM-NC的重心逐渐从M转移到Ru,这表明合金界面的电荷重新分布,Ru位点富集电子,M位点获得局部正电荷密度。这种电子重排有望促进 NO₃⁻ 优先吸附在 M 位点上,并促进富电子 Ru 中心的优化水活化。因此,这些结果表明,通过选择性蚀刻策略,不同过渡金属的掺杂有效地调节了电子结构和局部配位环境,这是提高NO₃RR电催化性能的关键。

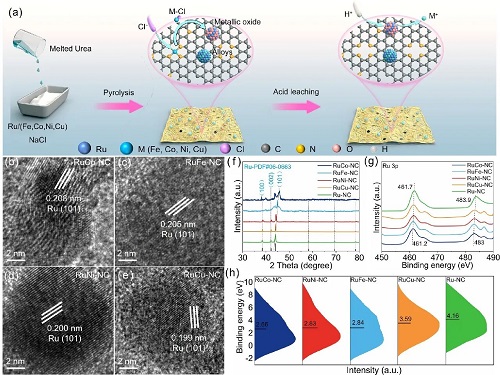

III 电催化 NO₃⁻还原性能

图3. 电催化性能测试。

为了研究NO₃RR活性,在0.5 M K₂SO4中,在有和没有0.1 M NO₃⁻的情况下进行了线性扫描伏安法(LSV)(图3a)。结果表明,在0.5 M K₂SO4电解质中引入NO₃⁻显著提高了RuM-NC的电流密度,证实了NO₃RR过程的有效发生。起始电位遵循趋势: RuCo-NC (0.07 V vs. RHE) > RuFe-NC (0.03 V vs. RHE) > RuNi-NC (0.02 V vs. RHE) > RuCu-NC (− 0.11 V vs. RHE) > Ru-NC (− 0.78 V vs. RHE),表明与过渡金属合金化显着促进了反应动力学。为了研究RuM-NC中过渡金属对NO₃RR性能的影响,进一步对NO₃RR的电催化性能进行了评价(−0.1 V至−0.5 V vs RHE)下的选择性。如图3b所示,RuFe-NC在−0.1 V时与RHE相比,NH₃法拉第效率(FE)为100%,其次是RuCo-NC(98.62%,−0.2 V vs. RHE)、RuNi-NC(96.85%,−0.1 V vs. RHE)、RuCu-NC(95.60%,−0.5 V vs. RHE)、Ru-NC(51.42%,−0.1 V vs. RHE)、NC(9.84%,−0.4 V vs. RHE)。随着电位变得更加负,NH₃产率逐渐增加(图 3c)。在 − 0.5 V vs. RHE 的比较下,NH₃产量依次为: RuCo-NC(最高,3.35 mg h⁻1 mgcat⁻1) > RuFe-NC (3.08 mg h⁻1 mgcat⁻1) > RuNi-NC (2.74 mg h⁻1 mgcat⁻1) > RuCu-NC (2.20 mg h⁻1 mgcat⁻1) > Ru-NC (0.49 mg h⁻1 mgcat⁻1) >NC(0.00482 mg h⁻1 mgcat⁻1)。与 Ru-NC 相比,RuFe-NC、RuCo-NC 和 RuNi-NC 的 NO₂⁻与 NH₃ 的产生比降低,而 RuCu-NC 的 NO₂⁻与 NH₃ 的产生比增加(图 3d)。值得注意的是,RuFe-NC 和 RuCo-NC 表现出最低的 NO₂⁻与 NH₃的生产比,进一步凸显了它们对完全还原 NO₃⁻为 NH₃的优异选择性。在电催化 NO₃RR 过程中,RuM-NC 和 Ru-NC 的动力学常数(K)在 12 小时内表现出对 NO₃⁻浓度的伪零阶依赖性(图 3e),表明表面限制反应行为。其中,RuM-NC 表现出比 Ru-NC 更高的反应速率常数(0.0002 h⁻1),强调了过渡金属掺杂对反应动力学的有益影响。雷达图进一步表明,RuCo-NC 在所有测试催化剂中实现了最高的 NH₃电合成性能,优于 RuFe-NC、RuNi-NC、RuCu-NC 和 Ru-NC(图 3f)。对 RuCo-NC(图 3g)和 RuFe-NC(图S42)进行了 NO₃RR 的连续回收测试,表明 NH₃ FE 和产率接近稳定,表现出优异的电化学耐久性。与之前报道的用于 NO₃RR 的 Ru 基纳米合金电催化剂(图 3h)相比,RuFe-NC 在−0.1 V 的低电位下实现了最高的 NH₃ FE,凸显了其卓越的中性 NO₃RR 活性。这些发现表明,RuM-NC 采用的选择性蚀刻策略不仅增强了 NO₃RR 的选择性,而且有效地抑制了竞争性的 HER,从而证明了协同相互作用在推进 NO₃RR 方面的巨大潜力。

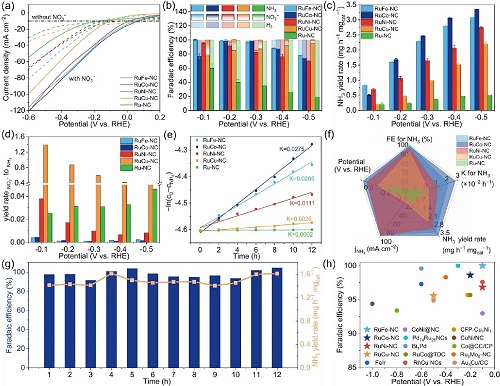

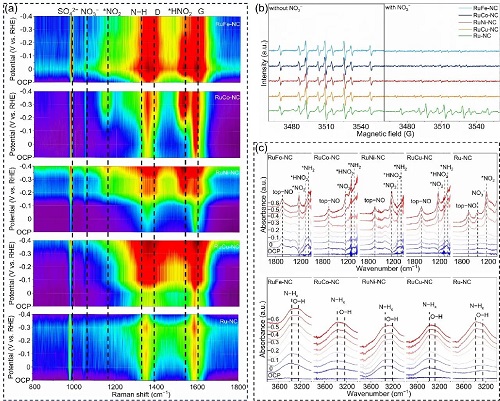

IV 原位观测和机理研究

为了阐明 NO₃RR 的机制,采用原位拉曼法捕获了具有不同电位的反应中间体。1381 和 1591 cm⁻1处的拉曼信号与碳衬底的 D 和 G 波段相关(图4a 和S30),而 1140 cm⁻1 处的峰被鉴定为吸附的*NH₃。此外,RuM-NC 在大约 1358 和 1528 cm⁻1 处表现出额外的拉曼特征峰,对应于 Ru-NC 中不存在的*HNH 和*HNO₂ 中间体。为了进一步阐明 NO₃RR 的表面反应过程和中间体,利用原位衰减全反射表面增强红外吸收光谱(ATR-SEIRAS)研究了 RuM-NC 和 Ru-NC 的分子水平行为。如图 4c 的顶部所示,对于 RuM-NC(M = Fe,Co,Ni),*NO₂ 峰增强,负电位越来越大,表明*NO₂ 加氢到*HNO₂ 可能是限速步骤。值得注意的是,在 RuM-NC 中检测到吸附的* NO₂物质在 1240 cm⁻1 处的 N−O 反对称拉伸振动。此外,与 Ru-NC 相比,RuM-NC 中*HNO₂峰的存在表明,Ru 和 M 之间的协同作用阻止了竞争 HER 并促进了* NO₂的进一步加氢。 相比之下,RuM-NC 表现出 Ru-NC 中不存在的额外红外波段,特别是在红外光谱中约 1080 和 1028 cm⁻1处,这分别归因于吸附了*HNO₂的−N−O 拉伸振动和*NH₂ 物种的−N−H 弯曲振动。这些条带的出现表明,RuM-NC 通过协同作用促进*NO₂向*HNO₂的转化,抑制了不需要的 HER 途径,并使氮中间体在 NO₃RR 期间能够优先加氢。值得注意的是,RuM-NC 中出现*HNO₂峰,而 Ru-NC 中没有出现*HNO₂峰,凸显了 Ru−M 协同作用在调节中间体吸附和氢化中的关键作用。除了含氮中间体外,RuM-NC 还表现出强烈的振动峰,对应于 3371 cm⁻1处的 N–Hₓ和3236 cm⁻1处的–O–H图4c)。这些结果表明,RuM-NC 促进了水的解离,从而产生了NO₃RR的活性*H 物质。总之,这些发现表明,Ru与掺杂过渡金属中心之间优异的协同相互作用增强了NO₃⁻的吸附,促进了水的解离产生活性氢,并在抑制HER的同时将连续的氢化步骤引向 NH₃。

图4. 原位机理研究。

V 总结

本研究提出了一种基于RuM纳米合金的协同设计策略,用于高效的中性氨电合成。通过选择性蚀刻方法构建的RuM-NC催化剂显著降低了反应能垒并抑制了HER竞争。特别是RuFe-NC催化剂在低电位下表现出优异的NH₃产率和法拉第效率。原位光谱分析为氮中间体氢化过程的机理提供了直接证据。这项工作不仅提供了一种高效的NO₃RR催化剂,还加深了对合金协同效应在中性条件下降低反应能垒机制的理解,为可持续氮转化催化剂的发展提供了通用框架。

作者简介

王亮

本文通讯作者

上海大学 研究员

▍主要研究领域

碳纳米功能材料的绿色可控制备与应用相关研究工作。

▍主要研究成果

2009-2014年在上海大学完成博士学业和博士后研究,随后留校任教。2018-2019年在美国莱斯大学从事访问学者研究。2021年晋升研究员。2022-2023年在新加坡南洋理工大学从事访问学者研究。在Nat. Mater.、Sci. Adv.、Nat. Commun.、Adv. Mater.、ACS Nano和Adv. Funct. Mater.等国际知名杂志上发表SCI论文100余篇,其中热点论文7篇,ESI高被引论文24篇,封面论文8篇,论文他引次数超过11000次,H指数58,曾六次入选全球前2%顶尖科学家。主持国家自然科学基金(面上和青年)、上海市人才项目(东方、浦江和扬帆)等多项基金。

▍Email:wangl@shu.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1506609.html?mobile=1

收藏