精选

精选

研究背景

光伏技术可直接将太阳能转化为电能,被视为最具发展潜力且经济可行的可再生技术之一。在过去的十年里,有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池(PSCs)发展迅速,因其优异的光电特性而备受关注。这些特性包括宽的光谱响应范围、高光吸收系数、低激子结合能、长载流子扩散长度以及高载流子迁移率。截至目前,PSCs的最高光电转换效率已达26.7%,几乎可与大多数先进水平的晶体硅太阳能电池相媲美。然而,在高湿度、高温和长时间光照等恶劣条件下,PSCs的使用寿命有限,这已成为其商业化进程中的主要障碍。

Multifunctional MXene for Thermal Management in Perovskite Solar Cells

Zhongquan Wan*, Runmin Wei, Yuanxi Wang, Huaibiao Zeng, Haomiao Yin, Muhammad Azam, Junsheng Luo*, Chunyang Jia*

Nano-Micro Letters (2026)18: 18

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01855-5

本文亮点

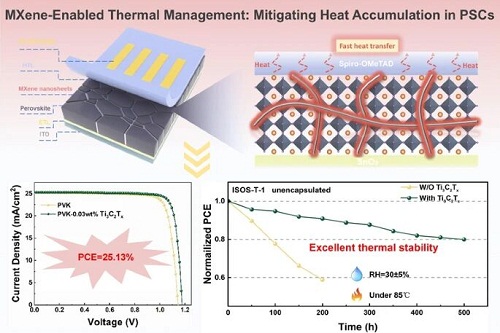

1. 掺入Ti₃C₂Tₓ纳米片使钙钛矿的热导率提升(从0.236提升至0.413 W m⁻1 K⁻1),并在光照下使工作温度降低约3 °C,缓解了热诱导的降解。

2. Ti₃C₂Tₓ具有多种额外功能,包括缺陷钝化、提高电荷转移效率以及优化能级匹配。3. 最高光电转换效率(PCE)达到25.13%(对照组为23.70%)。在85 °C/RH = 30 ± 5%条件下历经500 h后,仍保留80%的PCE,性能优于对照组(200 h后为58%)。最大功率点(MPP)跟踪显示,在N₂环境中历经500 h后,PCE保留率为70%(对照组为20%)。

内容简介

钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优异的光电转换效率(PCE)而成为极具前景的光伏技术。然而,在持续光照下的热量积累仍是关键瓶颈,严重影响器件的稳定性和长期运行性能。电子科技大学贾春阳等人提出了一种多功能策略,即将高热导率的Ti₃C₂Tₓ MXene纳米片引入钙钛矿层中,以同时改善热管理和光电性能。嵌入在钙钛矿晶界处的Ti₃C₂Tₓ纳米片构建了高效的热传导通道,显著提高了薄膜的热导率和热扩散率。这使得器件在100 mW·cm⁻2光照下的稳态工作温度由42.96 °C降低至39.97 °C,从而缓解了由热引起的性能退化。除热调控外,Ti₃C₂Tₓ凭借其高导电性和带负电荷的表面末端基团,还可作为有效的缺陷钝化剂,降低陷阱辅助复合,同时通过优化界面能级排列促进电荷的提取与传输。因此,经过Ti₃C₂Tₓ修饰的PSC实现了25.13%的最佳PCE,并表现出优异的热稳定性,在85 °C和30 ± 5%相对湿度下热老化500 h后仍保持初始PCE的80%(相比之下,对照PSC在200 h后仅保持58%)。此外,在N₂气氛中连续最大功率点追踪下,Ti₃C₂Tₓ修饰的PSC在500 h后保持了初始PCE的70%,而对照PSC则急剧下降至20%。这些结果凸显了Ti₃C₂Tₓ在热管理与光电性能方面的协同作用,为开发高效率且耐热的钙钛矿光伏器件提供了新的思路。

图文导读

I Ti₃C₂Tₓ纳米片的合成与表征

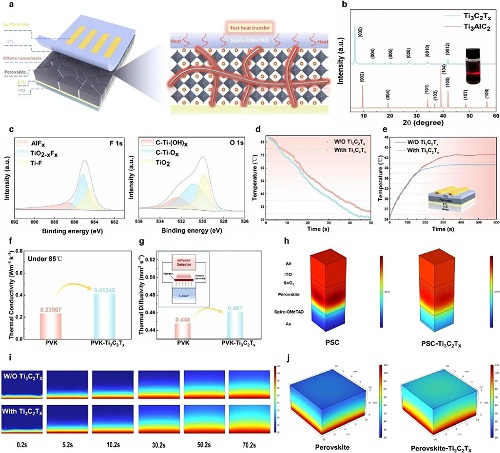

通过在钙钛矿晶界处形成高效的热传导通道,Ti₃C₂Tₓ有效抑制了PSCs中的热量积累,在AM 1.5G、100 mW·cm⁻2光照下将稳态工作温度由42.96 °C降低至39.97 °C(图1a)。以Ti₃AlC₂为起始材料,通过刻蚀、剥离及超声处理成功制备了分散于DMF中的Ti₃C₂Tₓ纳米片。为验证Ti₃AlC₂向Ti₃C₂Tₓ的成功转化,对原始Ti₃AlC₂和Ti₃C₂Tₓ分别进行了XRD测试(图1b)。此外,图1b插图所示的Ti₃C₂Tₓ在DMF中的分散液表现出明显的廷德尔效应,证明了Ti₃C₂Tₓ纳米片在DMF中具有良好的分散性。在Ti₃C₂Tₓ中,C 1s在282.00 eV处的峰归属于Ti–C,同时还存在对应于C–C和C–O的两个附加峰。在图1c中,F 1s在684.60 eV和685.20 eV处的峰分别对应Ti–F和TiO₂₋ₓFₓ,而686.60 eV处的峰则归因于刻蚀过程中残留的副产物AlFₓ。

II 改善钙钛矿层内的传热

示意图显示Ti₃C₂Tₓ纳米片均匀分布在钙钛矿层的晶界处,形成高效的热传导通道,加速热量传递,从而减缓热量积累(图1a)。为进一步量化冷却速率,在冷却过程中采用相同的红外成像技术进行实时温度追踪。如图1d所示,Ti₃C₂Tₓ修饰薄膜的温度衰减速率显著加快,与典型的傅里叶热传导定律一致,并与观测到的冷却现象相符。此外,在室温和30 ± 5%相对湿度下,于AM 1.5G标准光照(100 mW·cm⁻2)条件下对PSC的表面温度进行实时监测(图1e)。结果表明,相较于对照PSC,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的稳态工作温度降低约3 °C(由42.96 °C降至39.97 °C),这归因于内部热量更快地向周围传递。为进一步阐明Ti₃C₂Tₓ提升钙钛矿散热性能的内在机制,采用Hot Disk方法在85 °C下测试了含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂Tₓ钙钛矿的热导率。结果表明,Ti₃C₂Tₓ的引入使钙钛矿的热导率由0.236提升至0.413 W·m⁻1·K⁻1(图1f),显示其热传导性能得到显著增强。薄膜的热扩散率通过向薄膜底部施加激光脉冲加热并利用红外探测器监测薄膜顶部的温度变化计算得出。结果表明,经过Ti₃C₂Tₓ修饰后,钙钛矿薄膜的热扩散率增加了0.013(图1g)。这些结果有力证明Ti₃C₂Tₓ在钙钛矿薄膜中作为高效热传导通道,显著提升了散热效率,并有助于PSC的长期稳定性。

耦合了半导体与固体热传导模块,对在无气流的室内受限环境中、标准AM 1.5G光照下工作的PSCs内部温度分布进行了模拟,初始环境温度设定为40 °C。结果显示,Ti₃C₂Tₓ修饰的PSCs表现出更快的热传导速率,钙钛矿层的温度显著降低,为PSC的长期稳定性提供了可靠支持(图1h)。此外,我们对钙钛矿薄膜的退火过程进行了模拟。如图1i、j所示,引入Ti₃C₂Tₓ后,退火过程中纵向温度梯度显著减小。已有研究表明,表面加热延迟和内部温度分布不均会导致结晶质量下降,而Ti₃C₂Tₓ的引入有效缓解了这一问题。

图1. a Ti₃C₂Tₓ纳米片在钙钛矿层内形成高效热传导通道的示意图。b Ti₃AlC₂与Ti₃C₂Tₓ的XRD图谱,插图为Ti₃C₂Tₓ在DMF中的分散液照片。c Ti₃C₂Tₓ的F 1s与O 1s高分辨XPS谱图。d 钙钛矿薄膜在冷却测试过程中的实时温度追踪。e 对照PSC与Ti₃C₂Tₓ修饰PSC在AM 1.5G、100 mW·cm⁻2标准光照下的温度随时间变化曲线。f 在85 °C下含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂Tₓ钙钛矿的热导率。g 含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂Tₓ钙钛矿薄膜的热扩散系数。h 含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的内部温度分布。i 钙钛矿薄膜退火过程中的瞬态温度分布。j 钙钛矿薄膜退火过程中的稳态温度分布。

III Ti₃C₂Tₓ对钙钛矿层的多功能效应

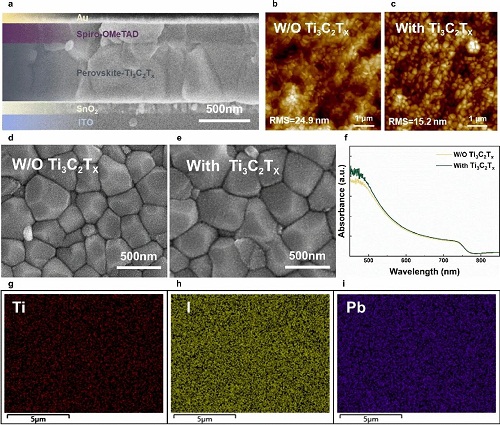

为研究Ti₃C₂Tₓ的多功能作用,将其作为添加剂引入钙钛矿前驱体溶液中。制备了一系列含有不同比例Ti₃C₂Tₓ(0.01 wt%、0.03 wt%、0.05 wt%)的钙钛矿薄膜及完整PSC,其器件结构为ITO/SnO₂/perovskite/Spiro-OMeTAD/Au。图2a为Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的截面SEM图像,可见钙钛矿层致密且均匀,为PSC优异的光伏性能奠定了坚实基础。图2b、c为钙钛矿薄膜表面形貌的AFM图像,结果显示0.03 wt% Ti₃C₂Tₓ修饰薄膜的均方根粗糙度(RMS)为15.2 nm,而未加Ti₃C₂Tₓ薄膜为24.9 nm,表明Ti₃C₂Tₓ的引入显著改善了表面平整度。随后利用SEM进一步研究了Ti₃C₂Tₓ对钙钛矿薄膜晶粒尺寸的影响(图2d、e),结果显示添加Ti₃C₂Tₓ后晶粒尺寸有所增大。为进一步验证Ti₃C₂Tₓ对钙钛矿薄膜光吸收能力的增强,进行了紫外–可见(UV–Vis)吸收光谱测试。如图2f所示,含与不含Ti₃C₂Tₓ的钙钛矿薄膜在约780 nm处具有相似的吸收起始点,与钙钛矿典型的宽光谱吸收特征一致。此外,为确认Ti₃C₂Tₓ的分布情况,采用能量色散谱(EDS)对Ti₃C₂Tₓ修饰钙钛矿薄膜中的关键元素(Pb、I、Ti)进行分析(图2g–i)。结果检测到的Ti信号证实Ti在钙钛矿薄膜中均匀分布,而非局域于特定区域。

图2. a Ti₃C₂Tₓ修饰完整PSC的截面SEM图。b、c 钙钛矿薄膜的AFM图像,分别对应未加Ti₃C₂Tₓ与加Ti₃C₂Tₓ。d、e 钙钛矿薄膜的SEM图像,分别对应未加与加Ti₃C₂Tₓ。f 含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂Tₓ钙钛矿薄膜的UV–Vis吸收光谱。g–i Ti₃C₂Tₓ修饰钙钛矿薄膜中Ti、I、Pb的EDS谱图。

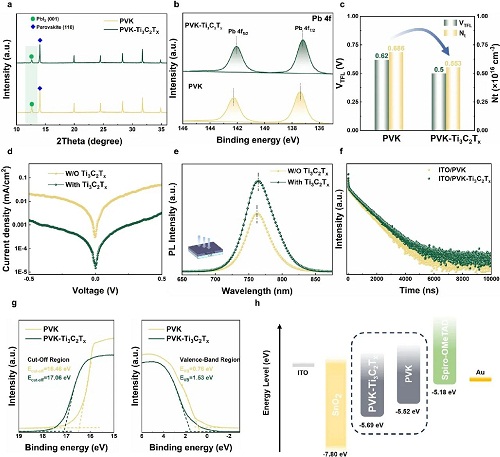

为进一步研究Ti₃C₂Tₓ对钙钛矿薄膜结晶性的影响,进行了XRD分析。如图3a所示,钙钛矿薄膜的主要衍射峰出现在14.2°、28.4°和31.82°,分别对应钙钛矿的(110)、(220)和(310)晶面,表明薄膜具有良好的晶体取向和结晶性。为验证这一假设,对钙钛矿薄膜进行了XPS分析(图3b)。引入Ti₃C₂Tₓ后,Pb 4f峰向低结合能方向移动0.2 eV,表明Ti₃C₂Tₓ与钙钛矿中的Pb2⁺离子存在相互作用。如图3c所示,与对照器件相比,引入Ti₃C₂Tₓ后器件的VTFL由0.62 V下降至0.5 V,陷阱密度由0.686 × 101⁶降至0.553 × 101⁶ cm⁻3。该结果直接表明Ti₃C₂Tₓ的引入有效钝化了缺陷,改善了钙钛矿薄膜质量。从完整PSC的暗态J–V曲线(图3d)可见,Ti₃C₂Tₓ修饰后钙钛矿薄膜的暗电流密度显著降低,进一步确认了薄膜内缺陷态的减少。图3e为含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂Tₓ钙钛矿薄膜的稳态光致发光(PL)谱。通过比较PL谱,Ti₃C₂Tₓ修饰薄膜显示出更高的PL强度,并伴有发射峰轻微红移,表明由缺陷引起的非辐射复合被显著抑制。为进一步探讨电荷传输动力学,对含与不含Ti₃C₂Tₓ的钙钛矿薄膜进行了时间分辨光致发光(TRPL)测试(图3f)。为研究Ti₃C₂Tₓ对钙钛矿薄膜能级排列的影响,进行了UPS测量。从UPS谱(图3g)可见,对照薄膜的截止能为16.46 eV,而Ti₃C₂Tₓ修饰后E_cut-off向高结合能方向移动0.6 eV,表明Ti₃C₂Tₓ修饰降低了功函数(WF)。基于UPS结果,能级排列如图3h所示。Ti₃C₂Tₓ修饰钙钛矿薄膜的HOMO能级为−5.69 eV,而对照薄膜为−5.52 eV。修饰后HOMO能级变深,接近SnO₂电子传输层的HOMO能级,从而有利于光生电子的提取。

图3. a 对照与Ti₃C₂Tₓ修饰钙钛矿薄膜的XRD图谱,b XPS谱。 c 从SCLC测得的VTFL及计算得到的陷阱密度(Nt),对应结构为ITO/perovskite/Au和ITO/Ti₃C₂Tₓ修饰perovskite/Au。 d 含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂TₓPSC的暗态J–V对数曲线。 e 稳态PL谱及f TRPL谱,分别对应ITO/perovskite与ITO/Ti₃C₂Tₓ修饰perovskite结构。 g Ti₃C₂Tₓ修饰前后钙钛矿薄膜的UPS二次电子截止能及价带谱。h PSC的能级排列示意图。

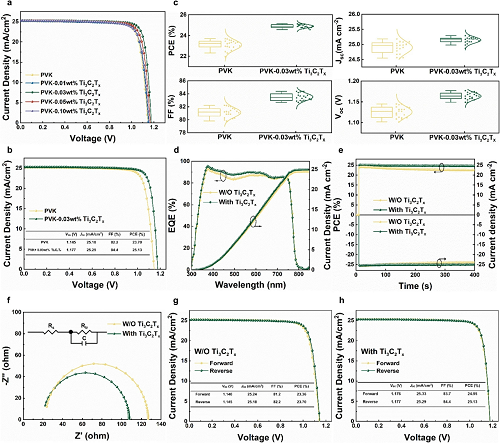

图4a显示了在一太阳光照下,不同比例Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的J–V特性曲线。当Ti₃C₂Tₓ含量达到0.03 wt%时,PSC获得最佳PCE。进一步增加含量则导致PCE下降。如图4b所示,0.03 wt% Ti₃C₂Tₓ修饰PSC实现最佳PCE为25.13%,开路电压为1.177 V,短路电流密度为25.29 mA·cm⁻2,填充因子(FF)为84.4%,而对照PSC仅为PCE 23.70%(Voc = 1.145 V,Jsc = 25.18 mA·cm⁻2,FF = 82.2%)。图4c显示了20个PSC的PCE、Jsc、FF和Voc分布柱状图,可直观比较光伏参数。如图4d所示,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的积分Jsc为25.02 mA·cm⁻2,与实验J–V测得的Jsc值高度一致。此外,为精确分析PSC输出性能,进行了在固定最大功率点(MPP)下、一太阳光照400 s的稳态输出测试(图4e)。Ti₃C₂Tₓ修饰PSC表现出24.60%的稳定效率及24.69 mA·cm⁻2的稳定Jsc输出,而对照PSC输出效率为22.55%,稳定Jsc为23.95 mA·cm⁻2。相比对照PSC,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC具有更稳定的输出能力。电化学阻抗谱(EIS)常用于分析PSC的载流子传输特性。如图4f所示,在一太阳光照下,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的传输电阻(Rtr)低于对照PSC。在反向与正向扫描下,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的迟滞较小,可忽略不计,而对照PSC较明显,如图4g、h所示。因此,这些结果表明Ti₃C₂Tₓ更有潜力提升PSC的性能与稳定性。

图4. a 对照与Ti₃C₂Tₓ修饰钙钛矿薄膜的XRD图谱,b XPS谱。 c 从SCLC测得的VTFL及计算得到的陷阱密度(Nt),对应结构为ITO/perovskite/Au和ITO/Ti₃C₂Tₓ修饰perovskite/Au。 d 含Ti₃C₂Tₓ与不含Ti₃C₂TₓPSC的暗态J–V对数曲线。 e 稳态PL谱及f TRPL谱,分别对应ITO/perovskite与ITO/Ti₃C₂Tₓ修饰perovskite结构。 g Ti₃C₂Tₓ修饰前后钙钛矿薄膜的UPS二次电子截止能及价带谱。h PSC的能级排列示意图。

为研究Ti₃C₂Tₓ热管理对未封装PSC稳定性的影响,我们在三种不同条件下进行了稳定性测试。1)高温老化测试:在N₂气氛下85 °C老化1000 h后,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC保持了初始PCE的86%,而对照PSC在老化800 h后PCE下降至57%(图5a)。2)空气老化测试:在室温空气、相对湿度30 ± 5%条件下(ISOS-D-1),老化1000 h后,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC保持初始PCE的88%,而对照PSC的PCE下降至约64%(图5b)。3)高温空气老化测试:在85 °C和30 ± 5%相对湿度条件下(ISOS-T-1),Ti₃C₂Tₓ修饰PSC在老化500 h后保持初始PCE的80%,而对照PSC在老化200 h后PCE下降至58%(图5c)。最后,在N₂气氛下进行的MPP追踪测试(ISOS-L-1)中,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC在运行500 h后保持PCE的70%,而对照PSC下降至仅20%(图5d)。接触角测量显示,Ti₃C₂Tₓ修饰钙钛矿薄膜的水接触角由67.24°增加至90.25°(图5b插图),提高了钙钛矿薄膜的耐湿性,减少了湿气对PSC的损伤。进一步分析在ISOS-T-1条件下老化的对照PSC,结果显示对照PSC在1000 h后发生显著降解(图5e)。XRD分析显示,老化后的对照PSC出现明显的PbI₂峰,表明钙钛矿严重分解,而Ti₃C₂Tₓ修饰PSC的PbI₂峰仅略有变化,显示出优异的长期稳定性(图5f)。

图5. a PSC在N₂气氛下85 °C老化后的归一化PCE变化,b 室温、相对湿度30 ± 5%条件下老化后的归一化PCE变化,插图为钙钛矿薄膜接触角,c 85 °C、相对湿度30 ± 5%条件下老化后的归一化PCE变化。d PSC在N₂气氛、25 ± 5 °C下接近最大功率点偏压运行的稳态功率输出稳定性。e PSC在ISOS-T-1条件下老化演变的图像。f ISOS-T-1条件下老化后钙钛矿薄膜的XRD图谱。

IV 总结

总之,本研究表明,将Ti₃C₂Tₓ纳米片引入钙钛矿层可显著提升PSC的热管理能力及整体性能。通过在晶界处构建高效的热散路径,Ti₃C₂Tₓ有效缓解了热量积累,使PSC在一太阳光照下的稳态工作温度由42.96 °C降至39.97 °C。除了优异的热导性能外,Ti₃C₂Tₓ还能通过与未配位的Pb2⁺离子相互作用钝化钙钛矿层中的缺陷,从而降低电荷复合。此外,Ti₃C₂Tₓ还可调节功函数(WF),优化钙钛矿层与其他功能层之间的能级匹配,从而改善电荷传输与提取。Ti₃C₂Tₓ修饰PSC实现了25.13%的高PCE,并在高温下表现出优异的长期稳定性及操作稳定性。在85 °C、相对湿度30 ± 5%的老化条件下500 h后,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC仍保持初始PCE的80%(对照PSC在老化200 h后仅保持58%)。此外,Ti₃C₂Tₓ修饰PSC在N₂气氛下进行500 h最大功率点(MPP)追踪测试后仍保持70%的PCE,而对照PSC仅剩20%。这些结果凸显了Ti₃C₂Tₓ在热管理与缺陷钝化方面的多功能作用,为克服PSC热不稳定性提供了有前景的策略。然而,尽管Ti₃C₂Tₓ显著改善了PSC的热性能,其在实际应用中的可扩展性仍面临挑战。Ti₃C₂Tₓ的成本及合成复杂性可能限制其大规模应用。未来研究应着重优化合成路线以降低成本并提高可重复性。此外,具有独特结构和电子性质的其他MXene材料,如Ti₂CₓTₓ,用于PSC的热管理,也可能提供相当甚至更优的性能。

作者简介

贾春阳

本文通讯作者

电子科技大学 教授

▍主要研究领域

长期从事多频谱兼容智能薄膜及系统、微纳电子材料与集成器件等领域的研究。

▍主要研究成果

电子科技大学集成电路科学与工程学院/电子薄膜与集成器件全国重点实验室教授,博士生导师,国家级人才。承担国家重点研发计划课题、国家自然科学基金等项目;曾获中国表面工程协会、北京市、航天科技集团科技进步奖等;在Nat. Energy,Joule,Energy Environ. Sci.等期刊发表SCI论文100余篇,授权中国发明专利30余项,在国际/国内学术会议作特邀/邀请报告30余次。指导研究生获中国电子教育学会优秀博士学位论文、成电杰出学生(研究生)和电子科技大学十大年度人物等荣誉。

▍Email:cyjia@uestc.edu.cn

罗军生

本文通讯作者

电子科技大学 研究员

▍主要研究领域

主要从事新型微纳光电子材料与能量转换器件、智能波/谱可调材料与薄膜器件相关研究。

▍主要研究成果

罗军生,博士,研究员。2015年6月于四川师范大学获学士学位;2019年6月于电子科技大学获博士学位(直博);2019年7月至2022年12月任电子科技大学电子科学与工程学院副研究员(特聘),期间2020年8月至2022年8月在德国埃尔朗根-纽伦堡大学从事博士后研究;2023年1月至2025年4月任电子科技大学集成电路科学与工程学院副研究员;2025年5月晋升为研究员。主持国家自然科学基金(青年/面上)、JKW基础加强计划技术领域基金和四川省自然科学基金(青年/面上)等项目,主研JKW基础加强计划重大项目和四川省重大科技专项等;在Nature Communications和Energy & Environmental Science等期刊上发表论文50余篇;指导学生获中国国际大学生创新大赛金奖和第二届全国博士后创新创业大赛银奖等荣誉。

▍Email:luojs@uestc.edu.cn

万中全

本文通讯作者

电子科技大学 副教授

▍主要研究领域

主要从事新型半导体微纳材料与能量转换薄膜器件、智能热控材料与器件以及高端电子封装材料等相关研究。

▍主要研究成果

万中全,2013年6月电子科技大学电子信息材料与元器件专业博士毕业后留校任教。2006年以来一直从事与光、电性质相关的分子电子材料与薄膜器件的研究工作。先后获得优秀硕士学位论文、优秀毕业生以及博士研究生国家奖学金等荣誉。主持国家自然科学基金青年基金、中央高校基本科研业务费、功能无机材料化学教育部重点实验室开放课题等多项科研项目。在Energy Environ. Sci., Nanoscale, J. Mater. Chem., ACS Appl. Mater. Interfaces, J. Power Sources等刊物上发表SCI论文50多篇(ESI高被引论文一篇),其中一区论文20余篇,共被SCI他引700多次;申请国家发明专利20余项,其中授权11项。

▍Email:zqwan@uestc.edu.cn

撰稿:《纳微快报(英文)》编辑部

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1504661.html?mobile=1

收藏