精选

精选

研究背景

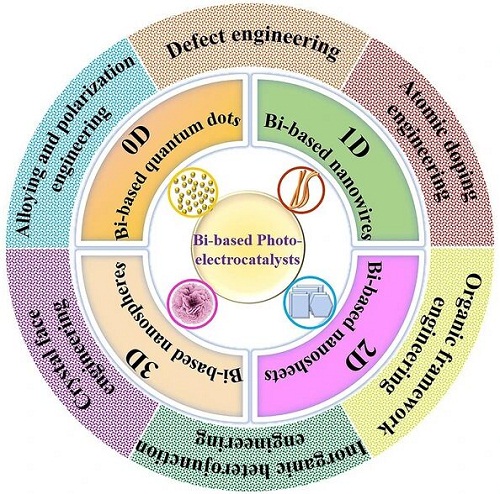

由于化石燃料燃烧,大气中二氧化碳(CO₂)浓度显著上升,引发环境污染与能源危机,而将其转化为高附加值燃料或化学品是重要解决途径,高效催化剂的研发至关重要。铋基催化剂因独特结构特性在光电催化CO₂还原反应(CO₂RR)中表现优异,但在实际应用中仍面临产物选择性差、受反应条件限制及自身结构性能待提升等挑战,为此研究者开发了多种改性策略。本文从结构改进与性能调控角度,全面总结了近年来各类铋基催化剂用于光电催化CO₂RR的六种主要结构调控策略(缺陷工程、原子掺杂工程、有机框架工程、无机异质结工程、晶面工程、合金化与极化工程),并详细探讨了每种策略的催化机制,同时基于当前发展现状,指出了挑战与未来机遇,提出了值得深入研究的三个方向。

Recent advances in regulation strategy and catalytic mechanism of Bi-based catalysts for CO₂ reduction reaction

Jianglong Liu, Yunpeng Liu*, Shunzheng Zhao, Baotong Chen, Guang Mo, Zhongjun Chen, Yuechang Wei*, Zhonghua Wu*

Nano-Micro Letters (2026)18: 26

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01860-8

本文亮点

1. 总结调控策略:本文全面总结了近年来用于光电催化CO₂还原反应的各种铋基催化剂的六种主要结构调节策略。

2. 挖掘催化机制:详细讨论了每种调节策略对应的催化机制,旨在使研究人员从根本上了解改进的铋基催化剂的结构-性能关系。

3. 发展前景广阔:本文从多种调控策略结合、揭示形成机制、实现可控合成、原位多尺度研究活化途径、揭示催化机理等方面,阐述了铋基催化剂在光电催化CO₂RR应用领域面临的挑战和未来机遇。

内容简介

利用光电催化二氧化碳还原反应生产有价值的燃料是缓解环境问题和能源危机的一种极其优异的方式。铋基催化剂因其催化活性高、选择性好、稳定性好、成本低等优点而受到广泛关注。但是,它们仍需要进一步改进以满足工业应用的需要。

中国科学院高能物理所刘云鹏/吴忠华&中石大韦岳长等综述了近年来铋基催化剂调控策略的研究进展,并将其分为六大类:(1)缺陷工程,(2)原子掺杂工程,(3)有机框架工程,(4)无机异质结工程,(5)晶面工程,(6)合金化和极化工程。同时,还将详细讨论每种调节策略对应的催化机理,旨在使研究人员从根本上了解改进的铋基催化剂的结构-性能关系。

本文还将从(1)多种调控策略的组合或协同,(2)揭示形成机制并实现可控合成,(3)原位多尺度研究活化途径并揭示催化机理等方面阐述铋基催化剂在光电催化CO₂RR应用领域面临的挑战和未来机遇。一方面,通过对六大调控策略的比较分析和机理解释,可以为研究人员构建铋基催化剂构效关系的多维知识框架,不仅加深了对催化活性位点、电荷传输路径、中间产物吸附行为的原子水平认识;同时也为新型催化剂的可控设计提供了理论指导原则;另一方面,本研究提出的协同调控策略、可控合成路径和原位多尺度表征技术为缩短高性能催化剂的研发周期提供了范例参考,有利于促进光电催化CO₂RR技术从实验室路线向工业应用的过渡。

图文导读

I 缺陷调控

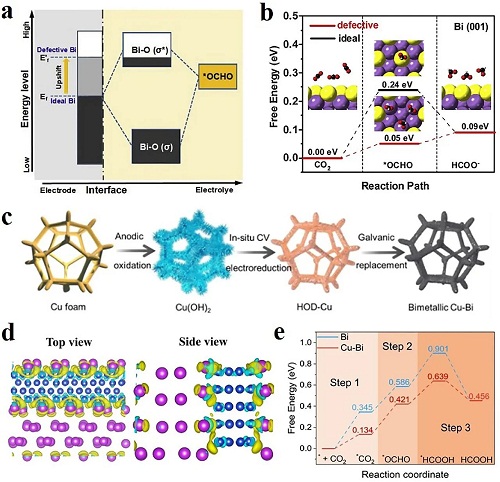

近年来,人们发现设计缺陷可能是调节催化剂的物理、化学和电子性质从而提高催化剂催化活性的有效途径。本征缺陷对铋基光电催化剂的电子结构和表面原子结构有显著影响,进而决定了电荷的分离和输运过程。此外,材料的缺陷工程可以调节反键态与费米能级之间的能量差,从而加强吸附材料在表面的化学键,促进稳定的电化学反应。原子空位和表面富电子性质是CO₂活化的重要因素。采用电化学还原法制备具有特定结构的铋纳米片,可显著提高CO₂转化效率。Zhao等人提出了一种电化学拓扑相变方法,将层状Bi₂O₂CO₃电化学还原为具有(001)显性表面和原子空位的Bi纳米片。如图1(a)和1(b)所示,DFT计算证实,Bi的原子空位诱导富电子表面的形成,导致p态向费米能级移动,使CO₂向CO₂*自由基的活化能降低,并通过含碳中间体的O和Bi电极之间的p轨道杂化促进OCHO*中间体的稳定性。大大提高了CO₂到HCOOH的转化率。Cheng等人为了实现CO₂RR对HCOOH的高选择性、高活性和高稳定性,还利用双金属Cu-Bi将电子从Cu供体转移到Bi受体,从而形成富电子的Bi纳米催化剂,如图1(c)所示。图1(d)所示双金属Cu-Bi的电荷密度分布表明,中心Cu原子周围的电荷密度被耗尽。相邻Bi原子周围的积累表明电子不断地从Cu原子转移到Bi原子,从而形成富电子Bi原子。图1(e)为纯Bi和双金属Cu-Bi甲酸合成途径的吉布斯自由能谱。第一步,双金属Cu-Bi上*CO₂生成的自由能(0.13 eV)远低于纯Bi (0.35 eV),证实了双金属Cu-Bi催化剂能较好地吸附富电子Bi上的CO₂。此外,双金属Cu-Bi (0.42 eV)对*OCHO中间体的反应自由能低于纯Bi (0.59 eV),说明富电子Bi(双金属Cu-Bi)催化剂比电子中性Bi(纯Bi)催化剂更有利于*OCHO中间体。因此,合理构建Cu-Bi双金属电催化剂可以形成富电子的Bi活性位点,促进CO₂分子的活化,增强对*OCHO中间体的吸附强度,最终形成HCOOH时具有优越的CO₂RR性能。因此,从富电子表面的角度出发,为开发高效、高选择性的CO₂转化铋基催化剂提供了新的思路。

图1. 原子Bi空位对CO₂RR活性及反应路径的调控机理。(a)通过在Bi催化剂中形成原子空位来降低CO₂RR过电位来提升费米能级的示意图;虚线表示铋电极与电解液的界面;(b)理想和缺陷Bi(001)表面生成*OCHO的自由能;(c)双金属Cu-Bi纳米结构合成过程示意图;(d)双金属Cu-Bi的电荷密度,黄色区域表示电子的积累,青色区域表示电子的还原;(e)纯Bi和双金属Cu-Bi合成甲酸酯途径的吉布斯自由能谱。

II 原子掺杂工程

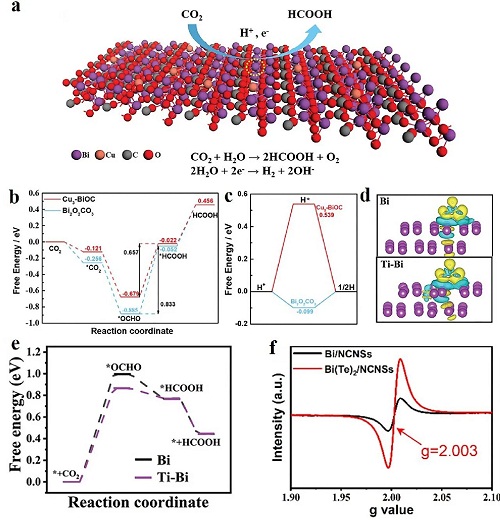

铱(Ir)4f能谱被解卷积为三组双峰:60.8/63.8 eV(Ir⁰)、61.8/63.6 eV(Ir⁴⁺)和62.4/65.3 eV(Ir3⁺)(图2a),其中Ir⁰占主导。铂(Pt)4f能谱呈现四个峰:71.4 eV(Pt⁰ 4f₇/₂)、74.7 eV(Pt⁰ 4f₅/₂)、72.16 eV(Pt2⁺ 4f₇/₂)和75.78 eV(Pt2⁺ 4f₅/₂),其中Pt⁰占主导(图2b)。氧(O)1s能谱被解卷积为三个峰:530.1 eV(晶格氧)、531.4 eV(氧空位,Vₒ)和533.3 eV(表面羟基)(图2c)。电子顺磁共振(EPR)光谱进一步证实了氧空位的高浓度,与不含铂(Pt)的催化剂(IrOₓ-S)相比,其在g = 2.003处显示出更强的信号(图2d)。值得注意的是,通过缺陷工程来调节催化剂的内在性质并不是孤立存在的。原子掺杂工程通过引入异质元素,在分子水平上重构材料的能带结构,形成协同效应,为优化电荷动力学和创造新的活性位点提供了另一个维度。原子掺杂工程可分为金属原子掺杂、非金属原子掺杂和共掺杂。原子掺杂是调节催化剂电子结构和表面活性位点的一种简单有效的方法。杂原子的引入可以改变能带结构,调节电导率和光吸收特性,促进电荷的有效分离,减少电子-空穴对的复合,引入铋基催化剂新的活性位点,从而提高其催化活性。对于金属原子掺杂,Lu等研发的BOC催化剂(Cu-BOC)中掺杂Cu原子作为电子猎手,将CO₂转化为甲酸盐,如图2(a)所示。空心微球结构的Cu-BOC催化剂可以延长CO₂在催化剂上的停留时间,提供更多的活性位点。DFT计算表明,Cu的存在显著增加了活性位点的电荷密度,影响了Bi的局部电子结构,从而降低了*OCHO物质转化为甲酸的能垒(图2(b)和2(c))。Xu等作为一种新型的电催化CO₂RR催化剂,通过一步电化学还原Bi₄Ti₃O₁₂,成功合成了Ti掺杂Bi(Ti-Bi)纳米片。差电荷密度分析(图2(d))表明,在Ti-Bi界面处存在明显的电子重分布现象,其中黄色区域(电子积累区)主要分布在Bi原子周围,而蓝色区域(电子耗尽区)集中在Ti位点附近。Bader电荷分析表明,每个Ti原子向相邻的Bi原子转移了1.05 eV的电子密度,这种强烈的电子转移效应显著提高了Bi活性中心的态密度。图2(e)为CO₂RR在Bi和Ti-Bi上的自由能图。Ti的掺杂促进了Ti-Bi纳米片的富集,增强了CO₂分子的活化。超薄Ti-Bi纳米片还可以提供大量暴露的活性位点,加速传质,同时其富电子的性质可以加速*CO₂的生成,提高*OCHO中间体的吸附强度,从而提高CO₂的转化率和甲酸的选择性。此外,Zhang等以Bi(NO₃)₂·5H₂O和H₃BTC为原料,将Ce交换的Bi-BTC前驱体在Ar气氛中直接退火,成功制备了限制在多孔碳基体上的掺Ce Bi⁰纳米颗粒复合催化剂。电化学测试表明,在CO₂RR电催化制甲酸过程中,Ce掺杂显著提高了催化剂的电还原性能。一方面,与传统Bi3⁺基催化剂相比,金属Bi⁰基催化剂在阴极还原电位下表现出优异的结构稳定性;另一方面,Ce掺杂增加了Bi周围的电子密度,显著增强了关键中间体*OCHO的吸附强度,从而提高了CO₂RR对HCOOH的选择性和活性。除了上述几种典型的金属元素掺杂(Ag, Cu, Co, Ce)外,据我们所知,半金属元素也可以在Bi基催化剂中掺杂,以获得功能增强催化剂。这是由于d带部分填充,使得半金属掺杂Bi基催化剂能够有效参与CO₂RR,特别是调节反应中间体的吸附和反应途径。此外,与贵金属或稀有金属相比,许多半金属材料的成本更低,这使得半金属掺杂催化剂在工业应用中更加经济。Cui等人报道了一种半金属掺杂策略,他们通过原位还原在超薄的N掺杂碳纳米片(NCNSs)上制备了Te掺杂Bi纳米颗粒。如图2(f)所示,Te掺杂改变了Bi的电子结构,降低了氧化态,形成了更多的氧空位。水分子在催化界面的吸附也被减弱。弱水吸附有利于*OCHO中间体的形成,同时有助于抑制HER,从而整体提高CO₂RR的性能。

图2. 掺杂诱导的电荷重构和反应路径的定向演化。(a) Cu-BOC催化过程模型;(b) BOC和Cu-BOC合成甲酸酯途径的吉布斯自由能谱;(c)在BOC和Cu-BOC上形成H*的吉布斯自由能;(d) Bi和Ti-Bi之间的电荷密度差,Bi、Ti、C、H和O原子分别用紫色、蓝色、棕色、白色和红色表示;(e) Bi和Ti-Bi上CO₂RR的自由能图;(f) Bi(Te)₂/NCNSs和Bi/NCNSs的EPR谱。

III 有机框架工程

3.1 Bi-based/COFs催化剂

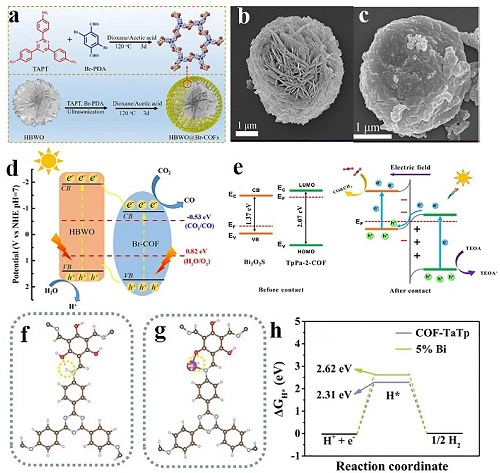

随着电子结构在原子尺度上的调控趋于完善,研究人员开始将注意力转向介观结构工程。通过将精确设计的共价有机框架(COFs)与铋基催化剂相结合,可以在保持电子调控优势的同时构建具有空间约束效应的催化微环境,实现从原子排列到纳米结构的跨尺度协同优化。COFs是由有机分子通过共价键连接而成的一种新型多孔材料,具有一维(1D)、二维(2D)、三维(3D)等多种建筑结构,具有孔隙率高、比表面积大、稳定性优异等特点。通过选择不同对称性的有机单体(如苯环、三嗪、卟啉等)和连接方式(亚胺键、硼酸酯键等),可以定制孔径和拓扑结构。它具有高孔隙率,比表面积和稳定性。COFs的孔隙结构清晰,易于与铋基纳米材料结合。COFs和铋基纳米材料可以组合成一种杂化材料,实现协同效应,从而提高其催化性能。Wang等以纳米Bi₂WO₆为核心,三嗪亚胺功能化Br-COF为壳层,采用一锅溶剂法成功合成了核壳结构清晰的HBWO@Br-COFs杂化材料,如图3(a)所示。纯HBWO组被分成平均直径为2.5 μm的纳米片组装的纳米花(图3(b))。席夫碱反应后,Br-COF均匀涂覆在HBWO表面(图3(c)),呈现核壳特性。FT-IR和XPS分析证实在界面处形成了W-O-C共价键,提高了电子传递效率。同时,HBWO(带正电,zeta电位+4.00 mV)和Br-COF(带负电,-10.6 mV)也通过静电吸引形成紧密接触,促进异质结的稳定构建。图3(d)显示了可能的CO₂减排机制。在可见光照射下,HBWO和Br-COF表面连续产生大量的光生电子,这些电子从价带(VB)转移到相应的导带(CB),而光生空穴则保留在原来的VB中。HBWO(-1.93 eV)和Br-COF(-0.87 eV)比CO₂/CO(-0.53 eV)具有更多的负CB,而HBWO具有更多的负CB,因此光电子通过C-O共价键从HBWO到Br-COF转移。结果表明,界面异质结有利于将CO₂还原为CO,相反,在异质结处,Br-COF的光孔由VB转变为HBWO并聚集在一起氧化H₂O。光产生的电子和空穴的不断迁移促进了电子-空穴对的分离,从而提高了光催化CO₂还原效果。Wu等通过原位生长策略成功构建了TPA-2-COF/Bi₂O₂S纳米片p-n异质结光催化剂,其界面通过C-S键和N-O键形成共价键,实现了强耦合。如图3(e)所示,异质结增强光催化CO₂还原的机理可以系统地描述为:在异质结构建之前,TPA-2-COF的费米能级明显高于Bi₂O₂S。当n型半导体TPA-2-COF和p型Bi₂O₂S形成界面接触时,电子自发地从TPA-2-COF向Bi₂O₂S迁移,直到两者的费米能级达到平衡。这一电荷重分配过程在界面处形成了从TPA-2-COF到Bi₂O₂S的内部电场,并伴有能带弯曲,最终在界面内形成空间电荷区。在可见光激发下,TPA-2-COF和Bi₂O₂S的光电子从VB被激发到CB。为了达到电子-空穴偏析的目的,大量电子聚集在TPA-2-COF的VB中,在内部电场的作用下,这些电子移动到Bi₂O₂S的VB中,并与光激发产生的Bi₂O₂S空穴重新结合。CO₂被富集在Bi₂O₂S导带中的电子转化为CO和CH₄,TPA-2-COF VB中积累的空穴被牺牲剂TEOA吞噬,从而实现了光生载流子的有效分离,大大提高了光催化CO₂RR的效率。共价键连接使复合材料在多次循环后仍能保持较高的活性,稳定性也得到了显著提高。共价键异质结的CO产率(19.5 μmol·g⁻1·h⁻1)分别是纯Bi₂O₂S和TpPa-2-COF的3.96和66.8倍,CH₄产率达到6.2 μmol·g⁻1·h⁻1。此外,Yu等通过N-Bi-O配位设计了一种新型的Bi修饰亚胺键COF-TaTp(Bi/COF-TaTp)催化剂。理论计算(图3(f)~3(h))表明,COF-TaTp的吸附几何形状经适当数量的Bi纳米粒子修饰后,可显著促进光致电子-空穴对的分离和迁移,有效抑制HER竞争,从而大大提高了目标产物的反应速率和产率。

图3. COF杂化材料光电催化CO₂RR的分层结构设计及机理。(a) 制备HBWO@Br-COFs杂化材料的示意图;(b) HBWO和(c) HBWO@Br-COF-2的SEM图像;(d) 电子传递途径与CO₂还原机理;(e) Bi₂O₂S@TpPa-2-COF异质结增强光催化CO₂RR机制;(f) COF-TATP和(g) 5% Bi/COF-TaTp的优化单氢吸附结构俯视图;(h) COF-TaTp和5% Bi/COF-TaTp的析氢自由能图。

3.2 Bi-based/MOFs催化剂

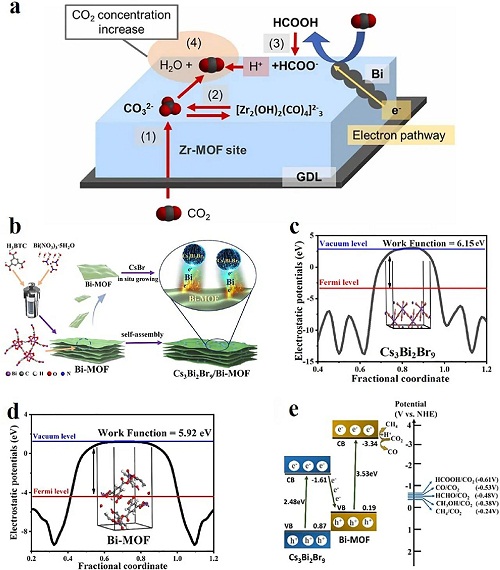

除了共价键构建的有机多孔框架外,金属-有机杂化体系为铋基催化剂的结构调控提供了另一种途径。与共轭有机聚合物相比,金属有机框架通过金属配体配位网络,在保留高比表面积和可定制孔洞优势的基础上,进一步整合了金属节点固有的催化活性,并与COFs的纯有机约束效应形成功能互补,共同拓展了多孔材料与铋基催化剂的协同设计维度。MOFs是由金属离子或金属团簇通过配位键与有机配体连接而形成的另一种多孔材料。其高度可调的结构、大的比表面积和独特的孔隙特性使其具有广泛的应用前景。铋基有机框架(Bi-MOFs)是高效的CO₂RR催化剂。MOF通过金属-有机共催化、结构可编程性和多维传质通道,解决了铋基材料在光电催化方面存在的活性位点不足、电荷复合严重、稳定性差等瓶颈。同时具有极高的比表面积,能增强CO₂的吸附能力,加速CO₂的扩散,稳定性强,耐酸碱和氧化。能更好地保护铋基材料。然而,传统的共轭聚合物如聚苯胺和聚噻吩,由于缺乏金属活性中心和有序结构,光吸收范围窄,波段调节有限,容易降解,难以实现同等水平的性能突破。铋基催化剂与MOF材料的协同作用可以显著提高催化CO₂RR性能。Takaoka等提出了一种将UiO-66 MOF结构与Bi电催化剂结合的新策略,用于高活性CO₂RR和选择性生成HCOOH。合成的Bi/UiO-66催化剂具有优异的CO₂还原性能,在-0.7 V时的电流密度比未添加UiO-66的裸Bi高4.6倍,但电化学表面积较小。此外,CO₂可以在Zr-MOF位点以碳酸盐的形式被捕获,如图4(a)所示。当CO₂气体流经Bi/UiO-66与KOH电解质之间的表面时,反应产生的HCO₃⁻可与UiO-66反应,释放出[Zr₂(OH)₂(CO₃)₄]2⁻。这个过程可以看作是MOF结构转变的CO₂捕获过程。同时,Bi催化剂表面生成的HCOOH可以通过催化剂表面附近的电离提供质子,将碳酸盐离子从Zr位点以CO₂的形式释放到Bi催化剂侧,可直接用于CO₂RR。CO₂在Zr-MOF位点被捕获的碳酸盐物种有助于CO₂的高转化率。这项工作揭示了Zr-MOF作为支撑材料实现高效CO₂减排的可行性。Ding等成功合成了一种新的双功能Cs₃Bi₂Br₉/Bi-MOF人工光反应结构,如图4(b)所示。在300 W氙灯照射下,制备的Cs₃Bi₂Br₉/Bi-MOF材料捕获CO₂并进行光电转换。根据实验数据和理论计算,可以揭示催化机理(图4(c)和4(d)):当Cs₃Bi₂Br₉和Bi-MOF相互接触时,Bi-MOF中的电子向Cs₃Bi₂Br₉/Bi-MOF界面转移,直至达到费米能级平衡。在这一点上,Bi-MOF带向上弯曲并失去电子。同时,由于电子的积累,Cs₃Bi₂Br₉带负电的界面呈现向下弯曲的趋势。因此,在光照射下,Cs₃Bi₂Br₉的CB中的电子被转移到Bi-MOF的VB中。Cs₃Bi₂Br₉和Bi-MOF可以排列成典型的直接s波段结构,如图4(e)所示。在Cs₃Bi₂Br₉与Bi- mof之间的S型异质结构中,Cs₃Bi₂Br₉量子点通过Bi原子共享在Bi-MOF纳米片表面原位发育,进一步提高了Cs₃Bi₂Br₉量子点在Bi-MOF纳米片上的分散性。吸附CO₂的活性位点也增加了。此外,共用同一原子显著降低了库仑静电斥力,加速了光生电子与空穴的分离,显著降低了光催化过程中载流子输运的活化能。铋的抗共氧化性和量子点的水溶性大大提高了Cs₃Bi₂Br₉/Bi-MOF体系的稳定性。因此,通过共享Bi种构建的Bi-MOF与Cs₃Bi₂Br₉量子点的结合,可以建立电子穿梭路径,提高电荷分离效率,并加强两者之间的键连接。与传统异质结材料相比,这种改进的Bi-based/Bi-MOF结构有助于增强结构稳定性,并在气固体系中具有出色的CO₂捕获和转化活性。

图4. (a) Bi/UiO-66-Zr-MOF结构提高CO₂还原活性的机理。在原理图中,(1)~(4)分别对应于Zr₆O₄(OH)₄(BDC)₆ + 18HCO₃⁻ → 3[Zr₂(OH)₂(CO₃)₄]2⁻ + 8H₂O + 6CO₂ + 6BDC2⁻, CO₂ + OH⁻ ↔ HCO₃⁻, HCOOH ↔ H⁺ + HCOO- 以及 2CO₃2⁻ + 4H⁺ → 2CO₂ + 2H₂O的化学反应;(b) Cs₃Bi₂Br₉/Bi-MOF复合材料示意图;(c) Cs₃Bi₂Br₉和(d) Bi-MOF的静电势图;(e) Cs₃Bi₂Br₉和Bi-MOF的相对带边位置图。

IV 无机异质结工程

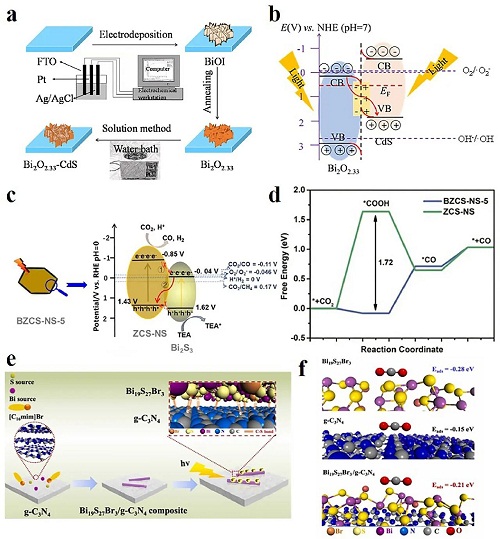

与COFs、MOFs等有机骨架形成复合材料的策略相辅相成,铋基材料与无机半导体的非均相界面工程开辟了电荷动力学优化的新维度。该无机-无机复合体系通过精确的波段匹配重构载流子迁移路径,与有机骨架的分子筛分离效应和金属-有机结构的配位催化功能形成三重协同机制,共同促进从定向电荷分离到表面反应整个过程的效率提升。因此,将铋基催化剂与其他无机材料(如金属氧化物/硫化物半导体)结合,构建异质结构也是提高催化性能的必要策略。对于铋基光电催化剂,可以通过促进可见光吸附、电荷转移和抑制载流子复合来显著提高其量子效率。此外,这些异质结还可以促进CO₂的吸附和活化,从而增加CO₂分子的翻转频率,从而提高光还原产物的选择性。直接Z型异质结可以大大提高材料与发光载体的分离效率,最大限度地提高制备的铋基光催化剂的氧化还原能力,提高光催化活性。Wang等制备了Bi₂O2.33-CdS直接Z型异质结。采用电沉积法制备Bi₂O2.33核心纳米片,如图5(a)所示,然后采用退火工艺制备异质结。然后用溶液法将CdS壳层沉积在Bi₂O2.33纳米片上。在此过程中,使用合适浓度的CdCl2溶液形成均匀连续的集成CdS壳层。非化学计量Bi₂O2.33含有丰富的氧空位,在杂化过程中与CdS形成稳定的界面接触,XPS分析显示氧空位/晶格氧比减小,表明Vo被部分填充。界面处形成了一个空间电荷区和一个从CdS(+)到Bi₂O2.33(-)的内部电场,驱动了一个直接的Z-scheme电荷转移过程,如图5(b)所示。Bi₂O2.33-CdS表现出优异的CO₂还原光催化性能,这主要是由于其在直接Z型异质结中具有良好的光诱导电荷分离和传输效率。Bi₂O2.33-CdS的光催化CO₂还原能力明显高于单个Bi₂O2.33或CdS。Vo促进了界面键合,是提高性能的核心因素。Zou等人通过简单的阳离子交换途径制备了具有独特异质结构的ZnCdS纳米板(Bi₂S₃/ZnCdS),实现了可控的光催化CO₂转化。当体系中存在CO₂分子时,Bi₂S₃/ZnCdS的自由能也较低,有利于CO₂分子的吸附和活化,随后还原为COOH*中间体生成最终产物CO(图5(c)和图5(d))。优化后的Bi₂S₃/ZnCdS光催化剂具有良好的CO₂光还原能力。CO产率约为513.2±5.1 μmol⁻1 h⁻1,选择性约为91.0%,是文献中活性最高的硫化光催化剂之一。由于Bi₂S₃与ZnCdS之间形成Z型异质结构,加速了光载流子的分离和迁移,从而获得了优异的光催化性能。Zhao等利用离子液体辅助溶剂热法合成了一种新型界面C-S键调制Z型异质结Bi₁₉S₂₇Br₃/g-C₃N₄复合材料,如图5(e)所示,利用C-S键作为高速通道,加速了光电子从g-C₃N₄向Bi₁₉S₂₇Br₃的转移,电化学阻抗降低,表明电荷分离效率提高。Bi₁₉S₂₇Br₃表面提供了更多的激发还原电子,并且Bi₁₉S₂₇Br₃表面具有较低的CO₂吸附能。为考察材料对CO₂的吸附能力,采用DFT计算方法对CO₂吸附过程进行了模拟。如图5(f)所示,经过材料结构优化后,计算得到Bi₁₉S₂₇Br₃的CO₂吸附能Eads为-0.27 eV,高于g-C₃N₄的-0.15 eV。Bi₁₉S₂₇Br₃/g-C₃N₄复合材料的Eads值为-0.21 eV,高于g-C₃N₄,说明Bi₁₉S₂₇Br₃/g-C₃N₄复合材料的CO₂吸附能力比g-C₃N₄增强,更有利于CO₂减排转化。在不添加牺牲剂和光敏剂的情况下,Bi₁₉S₂₇Br₃/g-C₃N₄的光催化CO₂转化率分别比Bi₁₉S₂₇Br₃和g-C₃N₄高5倍和4倍。

图5. (a) 复合Bi₂O2.33-CdS光催化剂的合成工艺示意图;(b) Bi₂O2.33-CdS异质结电荷转移机理示意图;(c) Bi₂S₃/ZnCdS催化CO₂光还原机制的提出;(d) ZnCdS和Bi₂S₃/ZnCdS光还原CO₂为CO所需的自由能;(e) Bi₁₉S₂₇Br₃/g-C₃N₄-5复合材料的制备及CO₂光还原工艺示意图;(f) Bi₁₉S₂₇Br₃、g-C₃N₄和Bi₁₉S₂₇Br₃/g-C₃N₄复合材料吸附能的DFT计算。

V 晶面工程

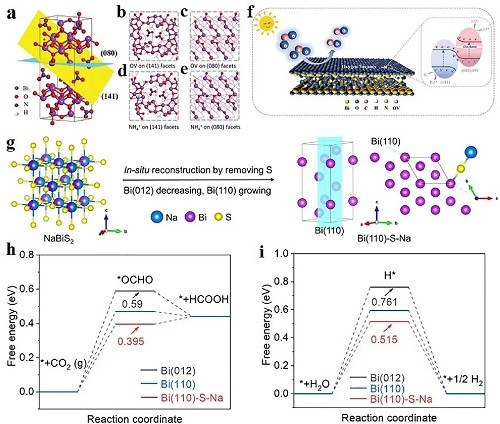

除了与有机骨架和无机材料的杂化外,晶体平面工程还为提高铋基催化剂的性能提供了一种新的原子水平调控方法。采用晶面工程在原子水平上优化催化剂的理化性质也是提高CO₂RR性能的新策略。晶体表面工程由于其在特定暴露表面上独特的表面原子排列而成为热点之一。在常规的生长过程中,晶体往往会形成表面能较低的稳定晶面,而这些热力学稳定的晶面通常表现出较低的反应活性,难以满足高效催化的需要。因此,通过表面工程策略对特定晶面进行定向设计和控制,对提高催化剂性能具有重要意义。Li等提出了借助于晶面工程对催化剂进行改性的方法。他们合成了一种新的Bi₅O₇NO₃晶体,其定制(080)面由NH₄⁺辅助自限制结构暴露。如图6(a)~6(e)所示,NH₄⁺离子选择性吸附在(141)表面,进而诱导所需(080)晶体表面的生长,导致Vo的生成。如图6(f)所示,受不同暴露面影响的受控Vo浓度可以优化费米能级的相对位置,将(141)和(080)-Vo表面之间的光电子传输路径从II型转变为S型,从而触发快速电荷传输通道,有效抑制电子-空穴复合。DFT计算验证了*COOH在Bi₅O₇NO₃-(080)-Vo上形成的能垒最低,从而促进了CO的生成。设计的最佳(080)/(141)比Bi₅O₇NO₃晶体的光催化CO₂还原效率是以(141)面为优势面的常规Bi₅O₇NO₃晶体的3.8倍。Peng等人设计并合成了具有高度暴露(110)表面的金属双纳米片,并与硫阴离子和钠阳离子共改性,如图6(g)所示。DFT计算首次用于研究这三种模型的*OCHO和H*形成能。Bi(110)的*OCHO生成能比Bi(012)低0.47 eV,(图6(h)),表明形成了有利的甲酸途径。经S2⁻和Na⁺共同修饰后,该值进一步降至0.395 eV。同样,Bi (110)-S-Na上的H*生成能从Bi(012)上的0.761 eV和Bi(110)上的0.595 eV降低到0.515 eV(图6(i)),表明水更容易活化形成吸附的H*中间体。H*被锚定在靠近*OCHO吸附位点的Bi上,充分利用H*使相邻的*OCHO氢化生成甲酸酯。在Bi(110)表面上,两对S-Na修饰的*OCHO和H*的生成能分别为0.329和0.504 eV,表明与单对S-Na修饰相比,两对S-Na修饰的*OCHO和H*更容易生成甲酸盐和H*。

图6. 铋基电催化剂的晶体学面工程和原位相演化。Bi₅O₇NO₃晶面的DFT研究:(a)(141)和(080)晶面模型。Bi:紫色;O:红色;N:蓝色;H:白色; (b)、(c)(141)和{080}面氧空位模型;(d)、(e) NH₄⁺在Bi₅O₇NO₃(141)和(080)面的吸附模型;(f)(141)和(080)-OV面之间可能的载流子转移路径示意图;(f)在-1 A·cm-2原位CO₂电还原下初始NaBiS₂纳米点到最终Bi (110)-S-Na纳米片的相变过程;三种模型上(h)甲酸酯和(i)氢气途径的能量图。

VI 合金化与极化工程

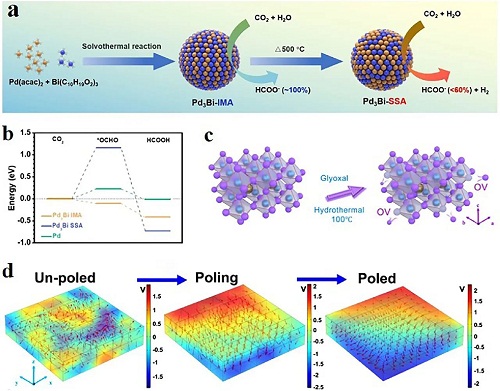

除了上述五种高质量的结构调节策略外,合金化和极化工程策略进一步为电子态密度重建和动态响应调节开辟了新的途径。通过金属间合金的原子轨道杂化和极化材料的界面电荷重分布,结合上述空间结构优化策略,形成了“静态电子结构-动态电荷输运”的双循环调控体系,实现了分子吸附活化(框架约束)、中间稳定(晶体表面效应)、和产物解吸(缺陷富集)。为突破CO₂RR的“活性-选择性-稳定性”三重权衡提供了一种跨尺度的解决方案。与更常见的固溶合金相比,金属间合金具有明确的原子排列,但在合成方面具有挑战性。如图7(a)所示,Jia等采用简单的溶剂热法制备了尺寸均匀的金属间Pd₃Bi纳米晶体。这些纳米晶体可以通过热退火相转变为固溶体合金,同时保持相似的成分和尺寸。在0.1 M KHCO₃水溶液中,与可逆氢电极相比,金属间化合物Pd₃Bi即使在低温下也能选择性地还原CO₂生成甲酸盐。它对目标产物有100%的选择性,在-0.35 V电位条件下表现出良好的稳定性。固溶型合金的HCOOH选择性仅为60%。材料性能对相态的这种独特依赖关系可以借助理论模拟进一步分析,如图7(b)所示。模拟结果表明,Pd和Bi原子的晶体排列可以有效抑制金属间合金中的CO₂中毒,并增强了电化学CO₂还原为甲酸过程中*OCHO中间体的吸附,从而提高了反应效率和选择性。

近年来,利用极化效应促进载流子转移和抑制载流子重组以增强光催化活性的研究取得了很大进展。极性是一种在非中心对称(NCS)材料中普遍存在的独特物理性质。铋基NCS材料由于其丰富多样的成分、独特的电子结构、多样的物理化学性质、混合的电子带结构等因素引起了研究人员的广泛关注,在材料科学和光催化研究中显示出潜在的应用价值。Li等研究了极化效应对光催化CO₂还原活性的影响。他们利用CTAB辅助水热法制备了超薄Bi₂MoO₆纳米板,然后利用电晕极化后处理增强了Bi₂MoO₆的铁电性。发现电晕极化和薄层结构的形成大大增强了光生载流子的分离和转移以及CO₂的吸附,共同促进了光催化CO₂RR性能,产生的CO是本体Bi₂MoO₆样品的10倍以上。本研究为促进电晕极化粒子光催化剂的电荷分离提供了有效途径,并为协同增强CO₂光还原活性提供了新的见解。此外,Yu等也通过铁电极化与Vo的协同作用提高了CO₂光还原性能,如图7(c)所示。该团队首先制备了铁电Bi₃TiNbO₉纳米片(BTNO NSs),并通过电晕极化技术增强了其铁电极化特性,有效地促进了体相电荷分离,如图7(d)所示。同时,通过重新引入表面Vo,进一步扩大了材料的光吸收范围,增强了CO₂分子在催化剂表面的吸附和活化能力。最重要的是,由于Vo在铁电畴上的钉住作用,BTNO NSs可以保持优异的铁电极化性能,成功解决了光催化CO₂还原过程中的关键挑战。本研究不仅强调了铁电性能和控制缺陷工程的重要性,而且强调了通过调节体相和表面性能来提高CO₂光还原性能的关键作用。

图7. 协同合金合成和铁电极化,实现CO₂到甲酸高效电还原。(a) Pd₃Bi-IMA和Pd₃Bi-SSA合成示意图;(b) CO₂RR对甲酸在Pd₃Bi IMA、Pd₃Bi SSA和纯Pd上的能量趋势;(c) Bi₃TiNbO₉表面氧空位形成示意图。蓝色、金色和紫色球体分别代表Ti/Nb、Bi和O原子;(d) COMSOL模拟Bi3NbTiO9片上的极化感应电场:非极化、中间极化、全极化。红色箭头表示单畴的极化方向。

V 总结

文章总结了铋基催化剂在CO₂还原反应(CO₂RR)中的重要进展,重点介绍了六种结构调控策略及其催化机制:缺陷工程通过构建空位提升CO₂吸附活化与反应稳定性;原子掺杂工程优化能带结构与电子特性以降低反应能垒;有机框架工程结合COF/MOF材料增加反应接触面积与活性位点;无机异质结工程促进电荷转移并提高产物选择性;晶面工程实现特定晶面的定向调控以优化催化性能;合金化与极化工程通过原子排列与极化效应增强催化活性。尽管这些策略有效提升了催化剂性能,但其发展仍面临挑战,为此提出三个未来研究方向:结合多种调控策略发挥协同效应;借助同步辐射联用技术(如SAXS/XRD/XAFS)揭示形成机制以实现可控合成;通过原位多尺度表征探究活化路径与催化机制,助力催化剂的优化设计与性能调控。

文章不仅总结了铋基光电催化剂在CO₂还原领域的调控策略及催化机制,也为其他催化剂的材料设计和性能调控提供了有益的借鉴和参考。

作者简介

刘云鹏

本文通讯作者

中国科学院高能物理研究所 副研究员

▍主要研究领域

光电纳米催化剂的同步辐射研究。

▍主要研究成果

刘云鹏,中国科学院高能物理研究所副研究员,硕士生导师。主要研究方向是基于同步辐射技术的光电纳米催化剂的结构-特性关系研究。目前致力于时间分辨的小角X射线散射/X射线衍射/X射线吸收精细结构谱学和广角X射线散射/小角X射线散射/超小角X射线散射联用技术的实现及其在光电催化剂中的应用研究。主持国家自然科学基金项目和先进能源材料化学教育部重点实验室开放基金各一项;参与国家重点研发计划项目两项。目前共发表SCI收录论文80余篇,其中以第一或通讯作者身份在Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Environmental Science & Technology、Advanced Functional Materials、Applied Catalysis B: Environment and Energy、Nano-micro Letters等国内外学术刊物上发表SCI学术论文30余篇,并多次参加相关领域的国际国内会议。

▍Email:liuyunpeng@ihep.ac.cn

韦岳长

本文通讯作者

中国石油大学(北京)教授

▍主要研究领域

能源与环境催化研究。

▍主要研究成果

韦岳长,中国石油大学(北京)教授,博士生导师,国家级人才,北京市科技新星。现担任中国能源学会能源与环境专业委员会秘书长、油气光学探测北京市重点实验室常务副主任。长期致力于能源与环境催化研究,在Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Energy & Environmental Science, Angew Chem, Applied Catalysis B: Environment and Energy等本领域高水平期刊上发表SCI收录论文210余篇,研究成果他引12000余次,H因子62;主持国家级项目10余项,授权中国发明专利37项,获得省部级科研奖励7项。

▍Email:weiyc@cup.edu.cn

吴忠华

本文通讯作者

中国科学院高能物理研究所 研究员

▍主要研究领域

纳米材料的同步辐射研究、同步辐射光束线设计。

▍主要研究成果

吴忠华,中国科学院高能物理研究所研究员,博士生导师。长期从事同步辐射X射线实验技术的研究和材料结构的表征。负责北京同步辐射装置(BSRF)小角X射线散射实验站和X射线衍射实验站的工作。在北京同步辐射装置X射线衍射站发展了衍射异常精细结构(DAFS)技术、高低温样品环境系统;在北京同步辐射装置小角X射线散射站发展了掠入射小角散射(GISAXS)技术、样品原位散射系统。负责并完成了重大改造项目“北京同步辐射装置(4B9A光束线)单色器的改造”、“北京同步辐射装置4B9A光束线升级改进”、“北京同步辐射装置小角X射线散射实验站新建”等任务。对固溶体、熔体、纳米材料、生物有机材料等进行过结构研究,主持多项国家级项目,并在知名学术刊物上发表署名学术论文300多篇。曾获中国科学院自然科学奖二等奖一项(署名第3)和北京市科学技术二等奖一项(署名第1)。

▍Email:wuzh@ihep.ac.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1503787.html?mobile=1

收藏