精选

精选

研究背景

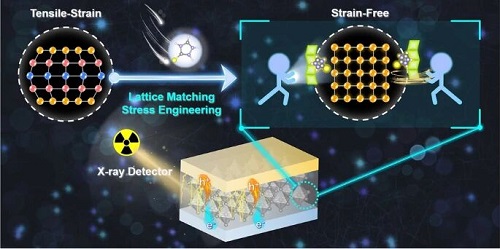

X射线探测器在医疗影像、工业检测等领域至关重要,但现有技术存在明显局限,如α-Se探测器对硬X射线灵敏度较低,CdZnTe探测器则面临成本高、工作电压高等问题。卤化物钙钛矿因成本低、X射线吸收强等优势成为理想的替代材料。甲胺基钙钛矿虽性能优异,但甲胺的易挥发特性影响材料的稳定性。相比之下,甲脒基(FA)钙钛矿具有较好的热稳定性,但较大尺寸的FA⁺离子导致α-FAPbI₃易在室温下转变为非光学活性的δ相,这一相变问题成为器件稳定性的关键挑战。

Lattice Anchoring Stabilizes α-FAPbI₃ Perovskite for High-Performance X-Ray Detectors

Yu-Hua Huang, Su-Yan Zou, Cong-Yi Sheng, Yu-Chuang Fang, Xu-Dong Wang*, Wei Wei, Wen-Guang Li, Dai-Bin Kuang*

Nano-Micro Letters (2025)18: 14

https://doi.org/10.1007/s40820-025-01856-4

本文亮点

1. 晶格锚定策略增强结构稳定性:通过晶格匹配的低维钙钛矿对FAPbI₃的晶格锚定,有效缓解了残余应力和拉伸应变,从而显著提升了α-FAPbI₃的结构稳定性。

2. 键合强化增强载流子传输:Pb-I键合强度的提升即晶格应变程度的降低提升了载流子迁移率-寿命乘积,实现了高效的电荷传输。

3. 高性能X射线探测器的实现:优化后的X射线探测器具备高灵敏度(1.83 × 10⁵ μC Gyair⁻1 cm⁻2)和低检测限(27.6 nGyair s⁻1),并在高剂量(117 Gyair)辐照下保持稳定。

内容简介

甲脒铅碘(FAPbI₃)钙钛矿因其优异的X射线吸收系数和较高的载流子迁移率-寿命乘积(μτ),在X射线探测领域展现出巨大潜力。然而,较大体积的FA⁺阳离子会导致Pb-I八面体骨架扩张,进而影响器件的长期稳定性和载流子迁移率。

为解决这一问题,中山大学匡代彬教授和王旭东副教授研究团队开发了一种新型低维(HtrzT)PbI₃钙钛矿材料(HtrzT,1H-1,2,4-三氮唑-3-硫醇)可在二维平面与α-FAPbI₃实现良好的晶格匹配,这不仅增强了Pb-I键强度,还有效缓解了α-FAPbI₃晶格固有的拉伸应变。得益于残余应力的释放和载流子迁移率-寿命积的提升,基于(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃的X射线探测器实现了1.83 × 10⁵ μC Gyair⁻1 cm⁻2的优异灵敏度及27.6 nGyair s⁻1的低检测限。此外,该探测器在高剂量(相当于117万次胸部成像的剂量)X射线辐照下仍保持出色稳定性。

图文导读

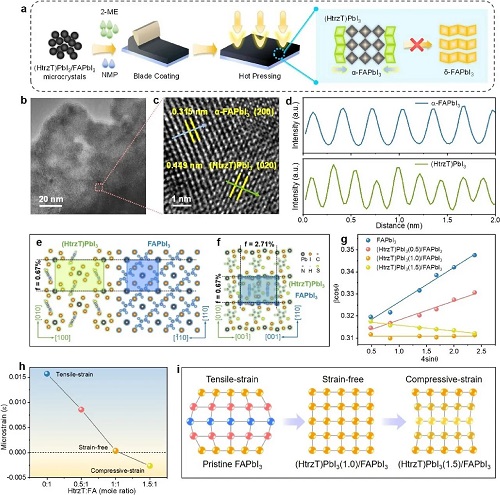

I (HtrzT)PbI₃/FAPbI₃杂化钙钛矿的物相分析

本研究通过溶液法制备了(HtrzT)PbI₃/FAPbI₃杂化钙钛矿微晶,通过调节HtrzT:FA投料摩尔比(0.5:1,1:1,1.5:1)获得系列样品。经1H NMR谱测定,最终钙钛矿中HtrzT与FA的化学计量比分别为0.012:1、0.024:1和0.034:1。微晶经过150 ℃退火后得到黑色微晶,随后选用2-ME/NMP混合溶剂,采用刮涂-热压法制备得到钙钛矿厚膜(图1a)。高分辨透射电镜(TEM)图像显示0.449 nm晶格间距的清晰晶格条纹对应于(HtrzT)PbI₃一维钙钛矿的(020)晶面(图1b-d)。其中(HtrzT)PbI₃晶格中铅原子之间的垂直距离与α-FAPbI₃晶格在(HtrzT)PbI₃[010]∥α-FAPbI₃[110]方向上的距离接近,其晶格失配度(f)低至0.67%(图1e)。此外,1.5个(HtrzT)PbI₃晶胞能够与两个α-FAPbI₃晶胞在(HtrzT)PbI₃[001]∥α-FAPbI₃[001]方向上对齐,晶格失配度仅为2.71%(图1f)。GIXRD分析表明,(HtrzT)PbI₃的引入使膜的应变显著降低(图1g-i),(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃膜应变最小(3.50 × 10⁻⁴)。这源于低维钙钛矿的锚定作用,有效抑制了FAPbI₃的晶格膨胀,为提升α-FAPbI₃相稳定性提供了新思路。

图1. (HtrzT)PbI₃/FAPbI₃钙钛矿的晶体结构与晶格应力分析。(a) 刮涂-热压法制备钙钛矿厚膜示意图;(b) (HtrzT)PbI₃/FAPbI₃的TEM图像;(c)放大呈现FAPbI₃与(HtrzT)PbI₃的晶格结构;(d) 对应图c的晶面间距测量结果;(e, f) (HtrzT)PbI₃与FAPbI₃的晶格匹配示意图;(g) FAPbI₃与(HtrzT)PbI₃/FAPbI₃厚膜的Williamson-Hall曲线;(h) 厚膜的残余应变计算结果;(i) 晶格结构在有无应变状态下的对比示意图。

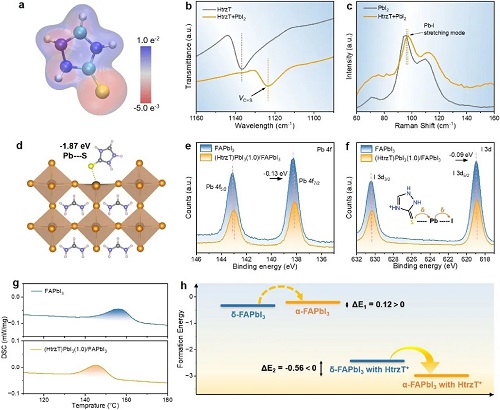

II 配位作用与相变特性表征

通过密度泛函理论(DFT)计算发现,HtrzT⁺有机阳离子的巯基团(=S)富集负电荷(图2a),能与α-FAPbI₃中配位不饱和的铅离子形成强相互作用。FTIR显示C=S键振动峰从1137 cm-1红移至1123 cm-1(图2b),拉曼光谱中Pb-I键振动峰从96.0 cm-1蓝移至97.2 cm-1(图2c),证实了HtrzT与Pb-I的配位作用。DFT计算得到HtrzT⁺与α-FAPbI₃中铅离子的配位自由能(-1.87 eV)为负值,表明HtrzT⁺易与α-FAPbI₃配位结合(图2d),XPS中Pb 4f和I 3d峰向低结合能移动进一步验证了该配位作用(图2e, f)。晶格匹配与界面耦合有效调控了相变热力学,DSC测试显示(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃的相变温度(145°C)和相变焓(3.97 J g⁻1)均低于纯FAPbI₃ (156°C,4.81 J g⁻1)(图2g)。DFT计算证实HtrzT⁺引入使α相比δ相形成能更低(图2h),拉伸应变的消除降低了δ相到α相的相变势垒,而α相内的压缩应变显著抑制了α相到δ相的逆相变。

图2. HtrzT配位作用与FA基钙钛矿相变行为分析。(a) HtrzT⁺的静电势(ESP)分布图;(b) HtrzT及HtrzT-PbI₂复合物的傅里叶变换红外(FTIR)光谱;(c) PbI₂及HtrzT-PbI₂复合物的拉曼光谱;(d) FAPbI₃与HtrzT⁺配位自由能;(e, f) FAPbI₃与(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃的X射线光电子能谱(XPS):(e) 铅元素和(f) 碘元素;(g) 差示扫描量热(DSC)曲线对比;(h) 钙钛矿形成能的密度泛函理论(DFT)计算结果。

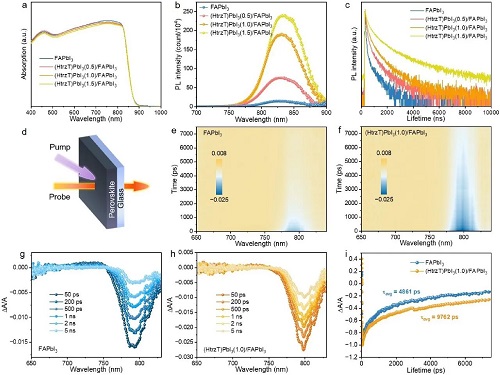

III 光学特性表征

钙钛矿厚膜的光学特性研究表明,(HtrzT)PbI₃/FAPbI₃厚膜与纯α-FAPbI₃具有相似的吸收边,表明微量(HtrzT)PbI₃对FAPbI₃钙钛矿带隙(1.44 eV)影响可忽略(图3a)。XPS分析(HtrzT)PbI₃与α-FAPbI₃形成I型异质结。随着(HtrzT)PbI₃含量增加,厚膜的稳态荧光强度显著增强(图3b),荧光寿命从137 ns延长至806 ns(图3c),这归因于I型异质结的形成及低维钙钛矿(HtrzT)PbI₃对缺陷态的钝化作用。

瞬态吸收光谱显示,(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃在795 nm处展现出更强的基态漂白信号(图3d-f),且衰减更缓慢(图3g-h),双指数拟合表明其平均衰减寿命(9762 ps)是纯α-FAPbI₃(4861 ps)的两倍(图3i)。这源于晶粒尺寸增大和低维钙钛矿的缺陷钝化协同作用,显著抑制快衰减过程并延长慢组分寿命。该性质为器件性能提升奠定基础。

图3. 钙钛矿薄膜的光学特性表征。(a) α-FAPbI₃与(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃的紫外-可见吸收光谱;(b) 稳态光致发光(PL)光谱;(c) 时间分辨荧光(TRPL)衰减曲线;(d) 瞬态吸收(TA)测试示意图;(e) FAPbI₃与(f) (HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃膜的TA伪色图谱;(g, h) 不同延迟时间下的TA光谱对比;(i) TA动力学衰减曲线。

IV 电荷传输特性表征

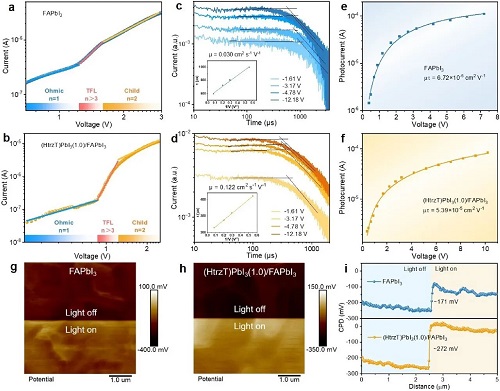

图4. 载流子传输特性与开尔文探针力显微镜测试。采用空间电荷限制电流法测得(a) FAPbI₃和(b) (HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃钙钛矿器件的暗电流-电压特性曲线。在405 nm激光激发下,(c) FAPbI₃和(d) (HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃钙钛矿厚膜的飞行时间法测量结果。(e) α-FAPbI₃与(f) (HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃钙钛矿膜的光电导曲线测试数据。(g) α-FAPbI₃和(h) (HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃钙钛矿膜在暗态与光照区域的接触电位差(CPD)分布图。(i) 对应图g、h中光照/暗态区域的接触电位差变化量。

采用空间电荷限制电流法表征发现,(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃厚膜的缺陷密度(9.23 × 1011 cm⁻3)低于纯α-FAPbI₃(1.84 × 1012 cm⁻3),载流子迁移率达1.44 cm2 V⁻1 s⁻1,比纯α-FAPbI₃提升7倍(图4a, b)。飞行时间法测试结果与空间电荷限制电流法趋势一致(图4c, d)。光电导法测得(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃厚膜的载流子迁移率-寿命乘积(μτ)提升近一个数量级至5.39 × 10-5 cm2 V⁻1(图4e, f),这归因于(HtrzT)PbI₃引入提高了相纯度并降低缺陷密度。开尔文探针力显微镜显示,(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃厚膜光照后表面电势变化达272 mV,显著高于纯FAPbI₃厚膜(171 mV),表明载流子分离效率提升(图4g-i)。

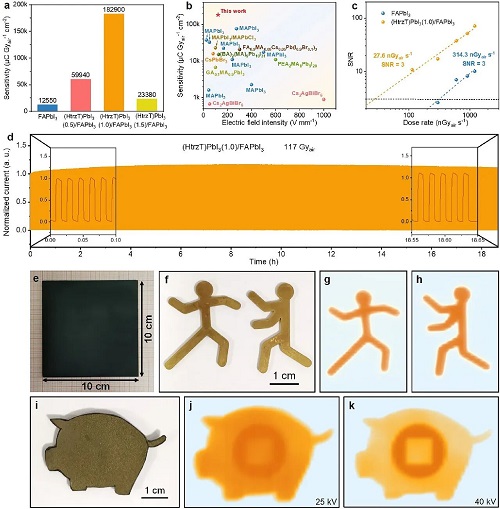

图5. X射线探测器性能表征。(a) α-FAPbI₃与(HtrzT)PbI₃/FAPbI₃探测器的灵敏度对比;(b)探测器的灵敏度-电场强度关系总结;(c) 低剂量率下探测器的信噪比(SNR),虚线表示SNR=3的检测限阈值;(d) (HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃探测器的X射线响应稳定性测试;(e) 10 × 10 cm2大面积钙钛矿膜;“功夫小人”的(f) 光学图像与(g, h) 40 kV管电压下的X射线成像图;(i) 背后含“铜币”的“卡通猪”模型光学图像,及(j) 25 kV与(k) 40 kV管电压下的X射线成像图。

V X射线探测器性能表征

钙钛矿器件X射线探测器性能测试,(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃器件灵敏度达182900 μC Gyair⁻1 cm⁻2,较纯FAPbI₃器件提升15倍,优于多数已报道的钙钛矿多晶厚膜探测器(图5a-b)。计算得到(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃器件的增益因子达680。该提升源于(HtrzT)PbI₃的引入降低了钙钛矿膜的残余应力、提高了相纯度,使电荷收集能力显著增强。

根据IUPAC标准(信噪比SNR=3),(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃探测器的检测限低至27.6 nGyair s⁻1(图5c),比纯FAPbI₃探测器(314.3 nGyair s⁻1)降低一个数量级,约为医学诊断需求(5.5 μGyair s⁻1)的1/200。未封装的器件在高剂量辐照下持续工作18小时仍保持稳定的暗电流与光电流(图5d),可耐受总剂量达117 Gyair(相当于117万次胸透剂量),展现出卓越的辐射稳定性。

采用刮涂法可以制备10 × 10 cm2大面积膜(图5e)。通过单像素扫描成像,可获取清晰的“功夫小人”图像(图5f-h)。不同X射线管电压成像对比表明,在40 kV管电压时可同时分辨含铜环氧树脂的“卡通猪”模型与背后“铜币”的结构(图5i-k),展现了优异的成像能力与应用潜力。

VI 总结

本研究通过晶格匹配调控钙钛矿的晶格应力,成功实现了稳定且高性能的甲脒基钙钛矿X射线探测器。低维(HtrzT)PbI₃钙钛矿与α-FAPbI₃钙钛矿之间形成稳固的晶格锚定效应,有效抑制晶格膨胀从而缓解α-FAPbI₃的相变。这一现象为FAPbI₃钙钛矿中稳定的Pb-I八面体框架构建提供了支撑,进而诱导出稳定的α相钙钛矿生长。在缺陷钝化与相纯度提升的双重作用下,(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃钙钛矿厚膜的载流子寿命实现两倍提升,μτ乘积提高近一个数量级,最终使厚膜电学性能得到显著增强。基于该材料的X射线探测器展现出1.83 × 10⁵ μC Gyair⁻1 cm⁻2的优异灵敏度,检测限低至27.6 nGyair s⁻1,同时具有出色的X射线辐照稳定性(耐受剂量达117 Gyair)。该研究为解决α-FAPbI₃钙钛矿晶格应变问题提供了新思路,为发展高性能稳定α-FAPbI₃钙钛矿X射线探测器奠定了基础。

作者简介

王旭东

本文通讯作者

中山大学 副教授

▍主要研究领域

钙钛矿光电材料、X射线探测与成像。

▍主要研究成果

中山大学副教授,博士生导师。主要从事新型光电材料的设计合成及其应用的前沿研究,包括光电探测及X射线探测等。主持了国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年基金、广东省杰出青年基金、广州市科技计划项目、中央高校基本科研业务费等项目。

▍Email:wangxd26@mail.sysu.edu.cn

匡代彬

本文通讯作者

中山大学 教授

▍主要研究领域

光电材料、钙钛矿发光材料、X射线闪烁成像、X射线探测与成像。

▍主要研究成果

中山大学教授,博士生导师,国家万人计划科技创新领军人才。主要从事功能材料设计合成及其在发光闪烁体、光电探测器和X射线探测器中的应用研究。主持了国家重点研发计划课题、NSFC-广东联合基金重点项目、国家自然科学基金面上项目等。以第一完成人获广东省自然科学一等奖(2019年)。

▍Email:kuangdb@mail.sysu.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2024 JCR IF=36.3,学科排名Q1区前2%,中国科学院期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1501487.html?mobile=1

收藏