精选

精选

研究背景

可充电镁金属电池(RMMBs)因其高理论体积容量(3833 mAh cm⁻3),高丰度以及低氧化还原电位(− 2.37 V vs. SHE),被认为是理想的下一代二次电池。然而,Mg2⁺的二价性质和由此产生的强相互作用,导致Mg2⁺在阴极中的扩散动力学十分缓慢。此外,Mg2⁺的反复嵌入和脱出造成宿主结构崩塌,导致阴极和RMMBs的低容量和短循环寿命。尽管已经设计了多种策略以增强阴极材料的Mg2⁺迁移动力学和结构稳定性,电子导电性的提高往往未得到足够重视,导致阴极与镁金属阳极的兼容性较差。为解决目前阴极材料所面临的问题,开发一种同时降低Mg2⁺扩散位阻和Mg2⁺与主体结构的相互作用,并提高阴极材料电子导电性的有效策略对推进RMMBs和其他新型二次电池的实际应用具有重要意义。

Dual-Defect Engineering Strategy Enables High-Durability Rechargeable Magnesium-Metal Batteries

Fuyu Chen, Bai-Qing Zhao, Kaifeng Huang, Xiu-Fen Ma, Hong-Yi Li *, Xie Zhang, Jiang Diao, Jili Yue, Guangsheng Huang, Jingfeng Wang, Fusheng Pan*

Nano-Micro Letters (2024)16: 184

https://doi.org/10.1007/s40820-024-01410-8

本文亮点

1. 制备了具有Mg2⁺预插层缺陷(P-Mgd)和表面氧缺陷(Od)双重缺陷的MVOH/rGO阴极。

2. MVOH/rGO层状结构中Od和P-Mgd双重缺陷有效提高了Mg2⁺迁移动力学、结构稳定性和电子导电性。

3. Mg foil//MVOH/rGO全电池在0.1 A g⁻1下实现了850次的超长循环寿命,并为光二极管供电。

内容简介

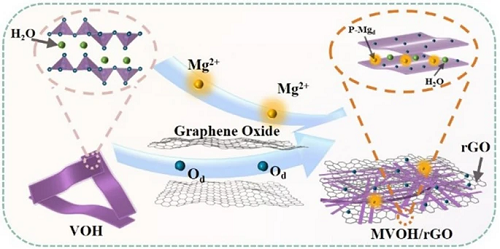

重庆大学材料科学与工程学院潘复生院士/李鸿乂教授团队提出了基于层状水合五氧化二钒(V₂O₅·nH₂O)演示正极材料的双缺陷工程策略,制备了由还原氧化石墨烯复合的Mg₀.₀₇V₂O₅·1.4H₂O/rGO(MVOH/rGO)纳米带双缺陷阴极。在MVOH/rGO中,具有层间Mg2⁺预嵌入缺陷(P-Mgd)与表面氧缺陷(Od)双重缺陷协同。其中,Od削弱了Mg2⁺与VO层之间的相互作用,增大了层间距,加速了Mg2⁺迁移动力学,而P-Mgd稳定了层状结构,提高了电子导电性。这种双缺陷策略同步增强了RMMBs阴极的Mg2⁺扩散动力学、结构稳定性和电子导电性。因此,MVOH/rGO阴极在0.02 A g⁻1时具有197 mAh g⁻1的高比容量,在3.0 A g⁻1时展现了64 mAh g⁻1的优异倍率性能,并提供了7000次的超长循环寿命。以金属Mg箔为阳极,组装的Mg foil//MVOH/rGO全电池可以为橙色发光二极管(LED)供电,在0.1 A g⁻1电流密度下850次循环后保留了初始容量的84%,超过了大多数RMMBs循环寿命。本研究提出的双缺陷工程策略为开发高耐久性、高容量阴极开辟了一条新途径,将促进RMMBs和其他新型二次电池的实际应用。

图文导读

I MVOH/rGO材料的结构表征

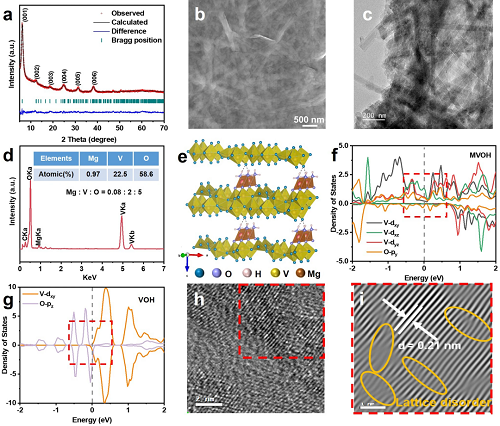

图1a所示为XRD精修图谱分析,结果表明MVOH/rGO材料保持典型的层状晶体结构特征,层间距高达14.5 Å。从SEM和TEM图像中可清晰观察到其纳米带形貌,宽度为50−70 nm,相应EDS结果证实Mg, V, O, 和C元素的存在。DFT理论计算发现P-Mgd的引入会改变V−O键轨道杂化,导致其价带与导带重叠,从而显著提升MVOH/rGO中V₂O₅基体的电子导电性。HRTEM和相应的IFFT图像显示为弯曲和不连续的晶格条纹,表明MVOH/rGO中存在晶格无序和晶格缺陷。

图1. MVOH/rGO的材料表征:(a)XRD精修谱;(b, c)SEM和TEM图像;(d)EDS谱;(e)层状晶体结构;(f)在P-Mgd作用下V₂O₅·nH₂O的偏态密度(PDOS)图;(g)无缺陷V₂O₅·nH₂O的偏态密度(PDOS)图;(h, i)HRTEM和相应的IFFT图像。

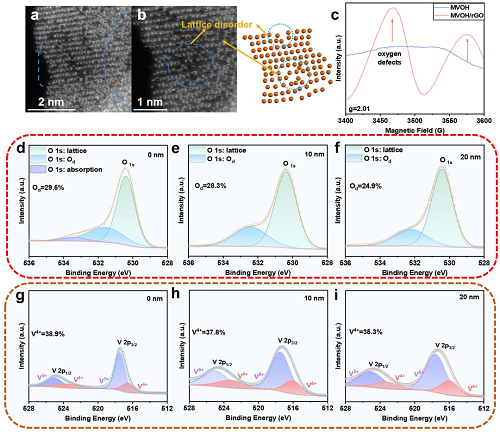

II MVOH/rGO中双缺陷的验证

在MVOH/rGO材料的SAC-TEM图像中观察到大量的V⁵⁺/V⁴⁺空位(图2a, b),以及PDF谱中在 > 24 Å时出现的微弱甚至无法分辨的信号,对应于上述晶格缺陷属于Od,而MVOH和MVOH/rGO的EPR对比结果直接证明了MVOH/rGO中Od是由表面复合rGO引入。此外,对MVOH/rGO刻蚀前后XPS进行了分析,随着刻蚀深度从0 nm增加到20 nm, Od比例从29.5%下降到24.9%(图2df),表明V₂O₅纳米带表面具有更多Od,与上述EPR结果一致。同样地,从MVOH/rGO表面到20 nm内部,V⁴⁺含量从38.9%下降至35.3%(图2gi),与Od含量下降趋势一致。根据MVOH/rGO的化学式:Mg₀.₀₇V₂O₅,MVOH/rGO表面V⁴⁺含量明显高于的V⁴⁺化学计比,并且高于MVOH中V⁴⁺含量,这为MVOH/rGO中P-Mgd与Od双重缺陷共存提供了直接证据。

图2. MVOH/rGO中Od的验证:(a, b)SAC-TEM的原子分辨率HAADF-STEM图像及相应的结构示意图;(c)MVOH和MVOH/rGO的EPR谱;(df)不同刻蚀深度下O 1s的高分辨率XPS光谱;(gi)不同刻蚀深度下V 2p的高分辨率XPS光谱。

III MVOH/rGO的电化学性能

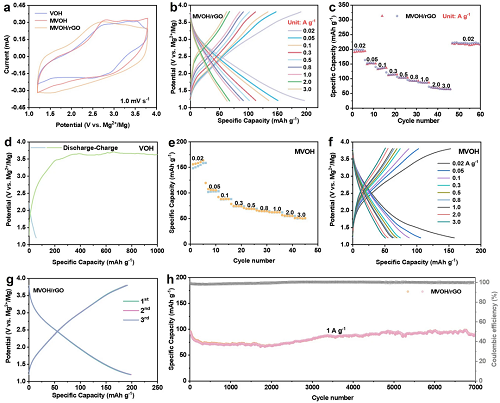

与不含缺陷的VOH和只含P-Mgd的MVOH的CV曲线对比,发现具有双缺陷的MVOH/rGO阴极在1.0 mV s⁻1扫描速率时,1.23.8 V (vs. Mg2⁺/Mg)电位窗口内具有最大面积。此外,这些氧化还原峰的峰值电位与图3b所示的恒流充放电(GCD)曲线高度一致,表明与VOH和MVOH相比,MVOH/rGO阴极具有更高的电荷转移效率和Mg2⁺存储容量。基于双缺陷的协同作用,MVOH/rGO表现出最优的初始比容量,倍率性能以及长循环寿命,这些性能表现说明单一的P-Mgd或Od缺陷均难以有效提升阴极材料的循环寿命。

图3. MVOH/rGO、MVOH和VOH的电化学性能:(a)MVOH/rGO、MVOH和VOH在1.0 mV s⁻1时的CV曲线;(b)MVOH/rGO在0.02至3.0 A g⁻1时的GCD曲线;(c)MVOH/rGO在0.02至3.0 A g⁻1时的倍率性能;(d)VOH在0.02 A g⁻1时的GCD曲线;(e, f)MVOH的倍率性能及相应的GCD曲线;(g)MVOH/rGO在0.02 A g⁻1时前三个循环的GCD曲线;(h)MVOH/rGO在1 A g⁻1下的长循环性能。

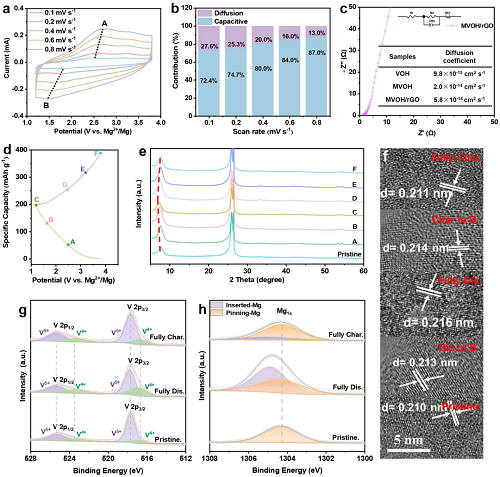

IV MVOH/rGO阴极的Mg2⁺储存机制分析

通过对比与不含缺陷的VOH和只含P-Mgd的MVOH在扫描速率为0.1至0.8 mV s⁻1的扫描速率下的CV曲线,发现MVOH/rGO中电容控制行为的贡献率增加,表明双缺陷对提高电容性贡献有积极作用。在不同的扫描速率下,MVOH/rGO的电容贡献均大于72%(图4b),远高于VOH和MVOH,强调了由双重缺陷引起的优越的离子/电子导电性。此外,EIS结果显示MVOH/rGO阴极表现出最小的电荷转移电阻(Rct),和最高的Mg2⁺扩散系数5.8 × 10⁻1⁴ cm2 s⁻1,证实了其最高的离子/电子电导率(图4c)。因此,由于双重缺陷的存在,离子和电子在MVOH/rGO阴极得以快速扩散,电荷存储过程完全由表面电容行为控制,表明Mg2⁺的快速插入/提取以及MVOH/rGO阴极与镁金属阳极的良好相容性。

图4. MVOH/rGO阴极的电荷存储机理:(a)扫描速率为0.1 至 0.8 mV s⁻1时的CV曲线;(b)在0.1至0.8 mV s⁻1时的电容和扩散贡献比值;(c)EIS谱;(d)0.02 A g⁻1时的GCD曲线;(e)不同充放电状态下的非原位XRD光谱(A−F);(f)不同充放电状态下的HRTEM图像;(g, h)完全充电、完全放电和原始状态下的V 2p和Mg 1s高分辨率非原位XPS光谱。

为了进一步探索MVOH/rGO阴极的电荷存储机制,进行了非原位XRD, XPS和TEM表征。如图4e所示,MVOH/rGO阴极(001)峰位置的变化仅在1°以内,验证了P-Mgd层间支柱提供的高结构稳定性。此外,从图4f可以看出,在放电状态B时,晶格间距增加了0.03 Å,至完全放电状态时,晶格间距总变化率小于3%。这种可以忽略的层间距变化进一步证实了P-Mgd层间支柱效应与Od对层间相互作用力的松弛效应相结合可以有效抑制不可逆结构变化。MVOH/rGO阴极中,V 2p高分辨光谱显示V⁴⁺和V⁵⁺占比分别为27%和73%。在完全放电状态下,V⁴⁺含量增加到56%,符合Mg2⁺插入时的还原过程。充满电后,V⁴⁺含量降至32%,对应于Mg2⁺萃取过程中的氧化反应。同样,在完全放电状态下,在Mg 1s高分辨光谱的1304.9 eV处出现新信号,对应于电化学Mg2⁺嵌入。完全充电后,电化学Mg2⁺信号强度大幅降低,对应于Mg2⁺脱嵌。

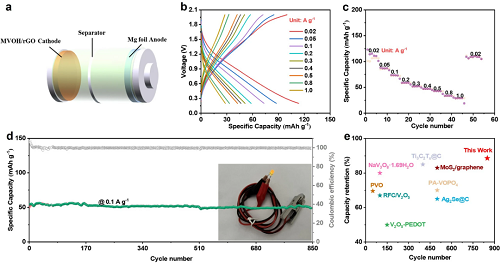

V Mg foil||MVOH/rGO全电池构建及其性能表现

得益于MVOH/rGO良好的离子和电子扩散性能,Mg foil//MVOH/rGO全电池在0.02 A g⁻1时提供了较高的初始放电容量123 mAh g⁻1,工作电压为1.1 V,能量密度为86 Wh kg−1(图5b)。此外,MVOH/rGO阴极中双缺陷工程有效限制了镁化/去镁化过程中的体积变化,在0.1 A g⁻1电流密度下,该全电池展现了850次的超长循环寿命,容量保持率高达84%(图5d)。此外,它还可以持续为橙色LED供电,展示了其良好的实际应用前景。

图5. Mg foil||MVOH/rGO全电池的电化学性能:(a)全电池示组装示意图;(b)电流密度为0.02–1.0 A g⁻1时的充放电曲线;(c)倍率性能;(d)电流密度为0.1 A g⁻1时的长循环性能,插入图:全电池为橙色LED供电;(e)已报道的全电池阴极循环寿命对比。

VI 总结

本文提出了双缺陷工程来提高层状RMMBs阴极的循环寿命和速率性能。利用层状V₂O₅·nH₂O作为演示正极材料,合成了具有Od和P-Mgd双重缺陷的MVOH/rGO阴极。其中,Od削弱了Mg2⁺与VO层之间的相互作用,增加了层间间距,提高了Mg2⁺迁移动力学并有效防止结构坍塌。此外,P-Mgd进一步确保了这种大层间距材料的结构稳定性,并诱导基体导价带的重叠,增强了电子导电性,提高了阴极的性能。因此,Mg foil//MVOH/rGO全电池展现出850次的超长循环寿命。这种创新的方法为开发高耐久性、高容量阴极开辟了新的途径,从而推进了RMMBs和其他新型二次电池的实际应用。

作者简介

李鸿乂

本文通讯作者

重庆大学 教授

▍主要研究领域

主要从事钒基储能材料与钒资源综合利用方面的研究。

▍个人简介

重庆大学材料科学与工程学院储能材料系教授,国家储能技术产教融合创新平台副主任,博士生导师;国家自然科学基金优秀青年基金获得者。本科毕业于重庆大学化学化工学院,博士毕业于北京大学化学与分子工程学院,法国巴黎第六大学巴黎市立高等物理与化学研究所(ESPCI)联合培养博士。相关成果在Adv. Sci., Appl. Phys. Rev., Appl. Phys. Rev., J. Mater. Chem. A, Small, J. Hazard. Mater., Hydrometallurgy等著名SCI期刊发表学术论文30余篇,含封面文章3篇。先后主持国家级科研项目7项、省部级重点项目4项、企业合作项目7项。担任中国金属学会冶金过程物理化学分会委员,中国有色金属学会钒资源清洁利用专业委员会委员,中国有色金属学会冶金反应工程专业委员会委员,中国机械工程学会材料分会理事,SCI期刊《International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials》编委和学科编辑,SCI期刊《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》青年编委,CSCD期刊《机械工程材料》编委,SCD期刊《中国有色金属学报》青年编委。曾获2019年重庆市自然科学基金杰出青年基金资助,2019年首届“重庆英才·青年拔尖人才”,2020年冶金科学技术奖二等奖,2021年中国有色金属工业科技进步二等奖。

▍Email:hongyi.li@cqu.edu.cn

潘复生

本文通讯作者

重庆大学 教授

▍主要研究领域

主要从事轻合金(镁合金、铝合金)材料、金属储能材料、金属生物材料、金属复合材料、工具钢等方面的研究。

▍个人简介

1982年在合肥工业大学化学工程系获学士学位,1985年在重庆大学冶金及材料工程系获硕士学位,1995年在西北工业大学材料科学与工程学院获博士学位。曾在英国牛津大学、德国斯图加特大学、澳大利亚昆士兰大学、美国加州大学洛杉矶分校等学习和工作。1985年进入重庆大学工作,1987年任讲师,1989年任副教授,1992年晋升为教授。曾任或兼任重庆大学冶金及材料工程系副主任、重庆大学钒钛研究所所长、重庆大学研究生部副主任(研究生院副院长)、重庆市科学技术委员会副主任、重庆市科学技术研究院院长等。现兼任重庆市科学技术协会主席、中国工程科技发展重庆研究院院长、《Journal of Magnesium and Alloys》(Elsevier)国际期刊主编、国际标准化组织(ISO)镁及镁合金技术委员会主席、国际镁学会主席、中国材料研究学会副理事长等。第九届、十一届、十二届全国政协委员,第十届、十三届、第十四届全国人大代表。获得国家技术发明奖和科技进步奖4项,部省级技术发明奖和科技进步奖10余项。发表SCI收录论文700多篇,授权发明专利160多项,制订国家标准和行业标准10余项,开发的16个新型镁合金获批为国家合金牌号,9个合金成为国际标准合金牌号。被评为“全国优秀科技工作者”,是何梁何利奖和(美国)杜邦科技创新奖获得者。

▍Email:fspan@cqu.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2022JCR影响因子为 26.6,学科排名Q1区前5%,期刊分区1区TOP期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自纳微快报科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3411509-1435454.html?mobile=1

收藏