原子核科学技术是十分宽广的领域。作为科学前沿,核科学依然面临很多重大挑战;作为技术应用,核技术发展出许多全球国民生产总值中占比很大的高技术产业。在核科学技术领域中,有些学者在核科学基础研究某个领域中很有名,有些学者在技术产业的某个分支内做得很好,不过被核科学基础研究前沿与核技术应用两方面的学界所认可、并且长期记住的人就非常少了,而本文的主角胡济民先生正是那种非常少的著名学者。

胡济民先生(见图1)是中华人民共和国建立之初就从海外学成归国的学者,是80年那批老院士(彼时称学部委员),学问精深不必多言。胡先生是北大技术物理系(简称技物系)的主要创始人之一,几十年来北大技物系毕业后从事核科学与技术而取得成就的人很多,而那个时期培养的弟子们提到胡先生无不肃然起敬。1995年,前中国工程院院长朱光亚在技物系成立40周年时为技物系题词“核科学家摇篮”,曾有多位老师以“中国核教育第一人”、“中国原子能事业的园丁”等为题纪念胡先生。

本文作者从一名核物理专业领域后辈的视角,重温胡济民先生的为学为师之道。

图1:沉思中的胡济民

(1) 青年时代

胡济民祖籍在江苏南通如东县虹桥村。胡济民的父亲胡兆沂曾留学日本学习法律,在辛亥革命前后在北平、上海做过法官和律师,母亲金氏。

胡济民生于1919年1月6日,是胡兆沂的第四个孩子。胡济民少时在家私塾学习三字经、百家姓、古文观止等国文方面的启蒙知识,十岁时父亲胡兆沂带着他到上海插班5年级,1931年在大同大学附属中学读书(其中1932年曾转学到江苏南通中学)。胡济民深厚的国文功底和基础数学功底就是在中小学打下来的。胡济民的一个绝技是心算,即不用纸和笔可以在心里面做比较复杂的数学运算、包括推导公式和思考物理图像,这种与众不同的能力在后来还真帮了他不少忙。胡济民在中学期间害过二次大病(白喉和猩红热),因此比正常情况多读了1年时间。

胡济民高中毕业时家里希望他学医或工科,而胡济民喜欢数学;由于人们那时认为化学工业重要,于是胡济民折中选择了理科的化学专业。他获得著名实业家吴蕴初先生设立的一个奖学金,1937年进入浙江大学化学系学习。

胡济民刚入大学时正是日本帝国主义侵华恶行最猖獗的年月,彼时的浙大校长竺可桢先生带着学生迁校,最初迁至西天目山的一个庙,不久辗转西迁至吉安等地。胡济民在这样的颠沛中度过了一年级,在这个阶段他认识了上一年级的程开甲,并受其影响转入物理系。他在物理系的第一个学期修了著名学者束星北教授的力学课程,受益很大。第二个学期胡济民因眼疾辗转昆明和上海看病、耽误了一年后,在大同大学借读1年多,直至1941年暑假回到浙大。

胡济民在浙大学习十分用功,上了多个名师金课,包括束星北的力学、热学、群论,何增禄的光学、王淦昌的近代物理、王谟显的量子力学课程等,还修了近代史、经济学课程。在大学时代值得一提的是他的本科毕业论文在王淦昌指导下做X光谱分析,他作为独立作者把研究结果发表在美国物理学会主办的物理评论《Physical Review》上。胡济民是1942年毕业的,不过因为各种原因,稿件接收日期是1943年10月8日,中间差了1年时间。那篇文章发表于1944年2月1日,可以看到从稿件接收到论文发表的整个过程是很顺利的。

由此可以看出几件事:1、那时浙江大学物理教学科研水平已是国际先进的,否则一篇本科毕业论文顺利发表在国际高水平期刊上是不可能的。2、王淦昌先生在文章里没有署名,只出现在论文致谢中(The author wishes to express his sincere thanks to Professor K. C. Wang. This work was assigned by him and has been done under his direction),可谓高风亮节。3、彼时胡济民是一名超级学霸, 在那种简陋条件下本科毕业就能独立发表主流期刊论文,在那个时代是十分少见的。即使到了今天的信息时代,一个本科生能做到这样也是不太多的。

也正如此,浙大把胡先生作为学生的标兵,彼时的物理系主任何增禄教授对刚进校的学生们说:1941年物理系出了个程开甲、1942年出了个胡济民,你们要好好向他们学习!

(2) 留学英国

胡济民毕业后留在浙大当助教,那时学校还在贵州的湄潭。不过教学科研基本上走向了正轨,学校条件简陋然而教师的科研仍然是一流的,学生们则箪食弦歌。李约瑟(Noel Joseph Terence Montgomery Needham,1900.12.09-1995.03.25, 生物化学和科学史专家,1946年至1948年在法国巴黎任联合国教科文组织科学部主任,1994年当选为中国科学院的外籍院士,https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Needham)彼时曾参观浙大回国后撰文,称赞浙大为东方剑桥。1943年夏胡济民到重庆,在交通大学作助教,通过考试后于1945年夏天去英国伯明翰大学留学,导师为奥里芬特(Marcus Laurence Elwin Oliphant,1901.10.08-2000.07.14,澳大利亚籍物理学家,在人类首次氢弹聚变实验中是关键性的学者,https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Oliphant), 不久受到在英国学习核乳胶技术的钱三强先生影响,决心转向核物理。当年底胡济民去了伦敦大学学院,跟随莫赛(Harrie Stewart Wilson Massey,1908.05.16-1983.11.27,澳大利亚籍数学物理学家,主要研究方向为原子物理和大气物理,https://en.wikipedia.org/wiki/Harrie_Massey)学习。胡济民认真阅读了中子-氘核的散射理论,决定研究核力问题。可以想象,因为与导师主要的研究方向不一致,胡济民的博士论文具有很大的独立成分。

当时胡济民对于核物理的想法是:核力是一个根本性问题,核力不清楚,后边的东西就是“建立在沙滩上的楼台”,而弄清核力之后就能解决核结构问题(后来胡先生这方面的看法有变化,见本文后续)。因为从当时介子场论出发计算核力存在很多困难,因此他们决定用唯象方法。最简单的原子核当然是氘核,它只有一个质子和一个中子。因为那时实验上已经比较精确地测量了单个质子和单个中子的磁矩,如果质子-中子之间只有中心力存在,那么氘核的磁矩就是单个质子和单个中子的代数和,而实验上与此有偏离。因此可以断定,质子-中子之间除了中心力成分以外还存在着非中心成分,现在被俗称为“张量力”,这种张量力在数学形式上可以看作是偶极-偶极系统的作用力(读者可以参考“数学形式的暗合:电(磁)偶极相互作用势能与强相互作用张量力”见https://blog.sciencenet.cn/blog-3404169-1363424.html)。

有了张量力,数学计算就比较复杂。此时胡济民在青少年时期那种独立思考、不怕困难的劲头就又出来了。经过一年多的艰苦细致的工作,他完成了计算工作,论文发表在1947年的《Nature》期刊(莫赛是第一作者、胡济民是第二作者,题目为氘核内的核力和磁矩),1948年又一篇文章发表在《Physical Review》(莫赛是第一作者、胡济民是第三作者,题目为高能中子-质子碰撞中的非中心力效应);到了1949年专门以“质子-中子间的非中心力”为题的文章发表在英国皇家学会会刊上(胡济民是第一作者、莫赛是第二作者)。 1948年莫赛又招到一位中国学生----徐躬耦(1921.08.12-2014.03.08,著名的理论核物理学家、教育家,曾任兰州大学校长等职,晚年在南京大学做教授)。这两位师兄弟1949年合作在Physical Review 期刊发表了一篇论文(第一作者徐躬耦、第二作者胡济民,论文题目是带有非中心力的高能中子对于质子靶的散射—Scattering of High Energy Neutrons by protons with non-central Interaction)。

1948年胡济民获得博士学位后做了一年的研究助理后,莫赛帮助胡济民申请到了英国科学博士的奖学金(1年500英镑), 这在当时是很有诱惑力的职位(经查阅,1950年英国的年度人均GDP 只有264英镑、年平均工资100英镑,因此每年500英镑是彼时的高薪)。然而当时国内政治环境变化快,内战尚未完全结束,因此胡济民的回国之路反而不象一年后那批学者们回国之路那么曲折。

(3) 教研浙大

胡济民于1949年9月回国后很快就到浙江大学任教。那段时间他除了适应新环境、从事教学工作以外,还提出了入党申请(1951年8月加入中国共产党)。1950年那段时间他整理发表了在英国期间与徐躬耦的合作成果,包括在Physical Review (1949年12月5日收到稿件,文章里胡先生的通讯地址为伦敦学院,并附注标明他当时的通讯地址已经为浙江大学,胡济民为第一作者、徐躬耦为第二作者) 、Science Record (1942年创刊、主编为吴有训,姜立夫、李四光、茅以升等任编委,1952年10月停刊、1957年2月复刊、1960年7月停刊;这篇文章胡济民为第一作者、徐躬耦为第二作者, 论文题目是氚核结合能和非中心力,Science Record第3卷第1期77-80页)两篇文章;1951年二人合作又在英国皇家学会会刊上发表一篇关于”Binding energy of the Triton” 的论文。

图3:胡济民与徐躬耦在九寨沟

胡徐两位先生(见图2)在工作上有缘合作、相识相知一生,也可谓人生之幸事。本文作者曾亲眼目睹二位先生友情之深。徐躬耦先生是南京大学教授,在1995年春夏之交时胡济民先生到南京大学开会,会议结束时徐先生一直满眼含笑地看着胡先生与其他人告别后领着胡先生离开。当时本文作者并不知道这两位前辈的这些往事,不过二人非同寻常的友谊是一望而知的。

图3:在大连海滨的胡济民、钟云霄

胡先生在浙江大学任教的一个最大收获是爱情。钟云霄先生当时在浙江大学物理系读书, 钟云霄1950年进入浙江大学读书,上胡济民主讲的普通物理课程,开始的时候二人只是普通师生之情,钟云霄偶尔请教胡济民的课程问题;1951年抗美援朝运动在校园展开,钟云霄曾就报名参军征求过胡济民意见;那段时间胡济民曾给钟云霄布置过一些课外题,并指导她改写了一篇科普文章在《科学大众》上发表。1952年全国院系调整,浙大变成工科学校,彼时胡济民留在浙大,而钟云霄那一批学生则要离开浙大转到复旦读书;离开前夕,钟云霄写了一首朦胧的爱情诗,不过从资料上查不到这首诗当时是否即时送达胡济民。钟云霄去复旦后,二人的通讯变得密切起来。1953年钟云霄与那一级学生全部提前毕业,她分配到浙大。1954年初胡济民与钟云霄结婚,二人相濡以沫四十多年(见图3),直到胡济民在1998年去世。

(4) 创建技物系

1955年国家发展原子能(相关背景可以参阅“中国的居里夫妇 钱三强、何泽慧先生”一文第3节,全文见https://blog.sciencenet.cn/blog-3404169-1352326.html),胡济民在当年4月、9月二度随代表团去苏联取经;胡济民与几位核物理学家(虞福春、朱光亚、卢鹤绂等) 一起在北京筹建主持我国专门培养原子能科技干部的物理研究室,1956年夏天第一批学生就毕业了。这批学生基础很扎实,后来大都成为中国原子能事业的骨干力量。1956年春,北大筹备放射化学专业,国家从当年毕业生中抽调200多人到胡济民等的物理研究室培训,胡济民亲自上了反应堆控制课程;当时物理研究室成立不到一年时间,却需要承担三个专业400多人的教学任务,而只有那么几名教师,可想而知他们那个时期的教学任务有多重。

五十年代中期学界对于受控核聚变信心很足,1957年胡济民曾去意大利参加相关会议,回国后着手相关理论工作。1958年物理研究室归属北京大学,成立原子能系,胡济民为系主任。这个专业当时很火,共招收一年级本科生400名(核物理300、放射化学100)和放射化学专科生60名;加上各大学从大四学生中选了200名、各省市自己委派100多人,全系的学生人数飞速膨胀到近800名,确实也符合跃进式发展的形势要求。1960年,原子能系改名为技术物理系。1959年到1961年为国家三年困难时期,原子能系(技术物理系)相对比较平静,胡济民组织了一个等离子体物理研究小组,研究等离子体输运问题。当时写了几篇内部研究报告,不过没有公开发表。那时胡济民给学生开等离子体物理课程。胡先生之所以被中国核技术多个领域的专家们尊崇,主要是这些专家都在早期的原子能系和后来的技物系受教于胡先生多门核心课程。

在三年困难时期,胡济民在生活中很符合中国人家庭中父亲和丈夫的形象。因为工作太忙,胡济民在家里也只能是彻底的甩手掌柜模样;另一方面他也用他的节俭和谦让为家庭尽责。那时北京市对于高级知识分子每月有2斤带鱼,但是胡济民不吃、都让家里人吃,他在学校食堂吃饭省下粮票给家里。胡济民曾因此导致营养不良肝炎住院,而他居然利用在疗养所的休息时间把《群论》啃了下来。

1964年的社会主义教育运动推进到高校,当时认为技术物理系是重灾区之一,因此胡济民很快被卷入政治漩涡,刚开始有些头绪的科学研究工作有一次被打断了。

(5) 十年文革

文革期间的胡济民做到了一个优秀知识分子所有的分内事。在最初阶段胡济民面对那种形势没有慌乱,反而很平静。前些年他在心力和体力方面透支很多,政治运动来了,他在很多方面的担子也变轻了。在各种侮辱面前胡济民并没有表现愤怒或不安,在批斗会上身体被做成“喷气式”,脑子里却练起了“心算”的童子功。

胡济民的家曾多次受到红卫兵的冲击。根据后来家人的回忆,胡济民在家里曾多次遭到红卫兵殴打;那些人走后,而胡济民“只是洗洗脸、掸掸身上的土,什么也不说”。后来,技术物理系的老工人们手臂上也戴上了红卫兵的袖章,并对外声明对于胡济民一家的革命行动完全由他们负责,胡济民一家的安全因此有了较多保障,尽管如此,他还是被抄过家。在文革过程中胡济民和钟云霄相互鼓励、相互安慰,度过那段诸多磨难的时期,是十分不容易的。而在没有被批斗的间隙中,胡济民夫妇则在家里各种辅助工具(包括算盘),研究强磁场下等离子体输运问题。后来过了多年,那些成果经整理发表在《核聚变与等离子物理》期刊。

1969年秋天,胡济民一家随技术物理系迁到江西的鲤鱼洲,参加了高强度体力劳动。过了一年后,国内突然兴起了批判爱因斯坦的风气;当时的领导还派胡济民去上海复旦学习批判经验。中国这些物理学家们先批判爱因斯坦、再批判居里夫人和玻尔等,这其实是变相的学习研讨会。1970年北大招收工农兵学员,1971年夏天鲤鱼洲农场撤销,胡济民全家短暂回到北京不久迁到汉中,而在那里开展科研工作条件十分简陋。 为此胡济民与同事们讨论未来、看文献,提出希望做一个比较大的重离子加速器。为了配合争取建设这个设备,胡济民在汉中开始研究重离子反应理论;在七十年代中期,为适应国内形势要求,胡济民等参加核数据编评和计算相关的工作,主要领导承担核裂变有关参数的理论计算研究。

在重离子反应理论方面,胡济民这段时期提出了一个理论模型,称为准复合裂变理论。这个模型的思想是,两个原子核碰撞到一起后形成一个新系统过程后需要再经历一个中间阶段,这个阶段系统的形状还在演变中,有一定几率最后存活下来完成熔合反应,也有一定几率经过形变又分成两部分。胡济民用这个模型解释了一些深度非弹性散射的实验结果。 在核裂变理论方面,胡济民开展了与裂变有关的核参数定量计算工作,他们利用碎片的质量和动能分布、能级密度经验公式,基于蒸发核模型计算裂变中子谱,在不引入其他可调参数情况下得到的裂变中子数和能谱与实验符合较好。为了修正液滴模型在原子核大变形时密度的非均匀性,胡济民提出了连续介质模型。

技术物理系在汉中招生共五届(72级-76级)。1977年全国恢复高考,胡济民三个年长的孩子都考上大学。1978年底汉中分校撤销,胡济民携家回到北京。

(6) 改革开放

1979年初,胡济民回北京仍当系主任,技物系经过几次迁校、设备损失比较严重,不过教师们团结向上,科研又走回正轨。经过几十年的思考,胡济民对于原子核物理、整个物理体系等认识更加深入,这些认识也反映在他的各种公开讲话中,胡济民的国文功底十分扎实,因此他的讲话是很耐读的。

胡济民关于原子核物理的认识变化很大。在年轻的时候胡济民认为只要弄清核力,就可以从根本上解决核结构和核反应的各种问题。几十年核物理的发展以及他个人的思考沉淀使得他在认识上有很大改变。因为核多体问题的复杂性,原子核理论只能是模型理论。或多或少地,这个局面可能有些令人沮丧,许多物理学家因此不愿意从事低能核物理研究,认为这些只是模型、不够基本,这种看法也确实与长久以来人们对于物理学流行的刻板印象有关。这方面一个十分具体的描述可以见 Herman Feshbach 在[Nuclear Physics A 570, Issues 1–2, 429-437 (1994)] 上的文章,他在那篇文章的第一段就说:他在美国被至少2位诺贝尔奖获得者曾十分无礼地质问,为什么把时间和精力浪费在核方面的研究上 [I have been personally asked most rudely by at least two Nobel laureates why I am wasting my time and energy in nuclear research]” 可见在八十年代末到九十年代人们对于核物理的印象如何以及彼时的局面。

不过,后来整个物理学的发展很快扭转了这个局面,人们很快在很多前沿领域陆续都认识到,自然界的精妙之处绝不仅在于那种1+1=2 的那种简单逻辑,不是那种把一个体系分解成若干子系统、然后研究各个子系统、再把子系统组合起来的做法就可以解决问题;这些子系统(如果可以分成若干子系统的话)之间的关联也是很重要的、不可或缺的一环,甚至是关键因素。原子核作为物质结构的一个层次,有着与其他微观系统类似的规律,但是也有其自身独特的规律。这种思想的转变以及对于核多体理论的坚守对于像Feshbach 和胡济民那样已很有成就的理论核物理学家都是很不容易的。

胡济民对于发表“比较一般性”论文也有一些看法,而且很明白地说出来。他在浙江大学百年校庆院士报告会上的讲话“展望21世纪物理学“一文第三节的结尾提到:“在物理学中,我们经常遇到的大量研究工作是一些比较一般的工作。即使是大名人,也要做一些比较一般的工作。这些大量的一般性工作也是很重要的,因为这些是物理学的主流,而且往往是新发展的基础。我们绝不能轻视这一类工作。”

对于只发表“比较一般性”工作的学者们,胡先生这段话是不是一个很大的安慰?一个院士在那种正式的场合说这样的话,其实是需要很大勇气的;这也是因为他本人能够站得稳、站得直、站得正。胡先生对于许多问题的看法(根据中国著名科学史专家许良英对胡济民的评论)“体现了一个真正科学家的本色”。现在讲究创新、强调从零到一,如果不是那种从零到一也要想办法对外人说成是原始创新,其实是基于利益的一种包装,当然不应该过度提倡。

胡济民回北京后在科研上多点开花。他的科学成就总结在两本书中,一本是与钟云霄合著的《原子核的宏观模型》(山东科学技术出版社、1998年3月)、一本是独立的专著《核裂变物理学》(北京大学出版社,1999年第1版,2014年重排再版)。除了这些十分系统的工作,他后来还指导博士生在高自旋、超形变、晕核等方面开展了研究。后来他指导过的研究生对于胡先生记忆的一个共同点是,胡先生十分勤奋,胡先生年过古稀后依然象年轻人一样去计算中心做计算工作。单凭这一点,绝大多数学者就望尘莫及。

改革开放之后,胡先生的生活又一次变成了那种快节奏。据他人回忆,在校园里常可以看到他风尘仆仆快步走的身影。他热爱教学,甚至在八十年代依旧为本科生上普通物理力学课,到了九十年代依旧给研究生上课、一讲就是三个小时。他指导很多名研究生的论文,这些研究生后来都成为国内外的业务骨干。

![]()

图4:胡济民在家里逗猫

胡先生日常工作当然非常忙,不过回到温馨的家里还是有办法放松的。在图4胡先生逗猫的那种照片中,胡先生动作娴熟、小猫配合默契,看得出人与猫在一起联袂演出绝对不是第一次,胡先生本人也一定很有成就感;在80-90年代的彩色胶卷价格不菲,拍这张照片需要人猫多次演习。从这张不太经意的日常生活照片中,我们可以看到一个立体的、多维度的胡先生。

(7) 晚辈眼中的胡先生

本文作者在读研究生时,胡先生的两卷《原子核理论》(原子能出版社,1987年)刚出来不久,我们当时作为教学参考书。我们初见厚厚的二卷书时,多数人(除了北大毕业的学生)还没有见过胡先生,只听说他是一位大家。胡先生去世的时候,本文作者博士毕业也只有三年时间,见到胡先生的次数很少。

本文作者第一次见到胡先生是一种远观,在1991年西安的全国核物理大会上胡先生也参会了;在宴会上他坐在我们邻桌,不过偶尔能听到他的宏亮声音。当时到处都是比本文作者年长的人,那时本文作者没有勇气也没有那种情商去和胡先生说上一句话。

第二次见到胡先生是1995年胡先生访问南京大学,本文作者那时已接近博士论文答辩阶段,斗胆选了自己两篇文章去请胡先生指点;当时那两篇文章已经接受发表,因此非常想听听胡先生的批评和建议。那时本文作者闭门造车,而且中间又有一些变化,所以确实非常渴望有明白人或多或少指点讨论一下,渴望有一些外来的独立反响,那种渴望和纠结是现在许多学生难以想象的。因为年月久远,这次会面的许多细节(如到底是在会议室还是在南园餐厅已说不清)现在已模糊。胡先生当时比较忙,只有10多分钟时间。因为文章是英文的,胡先生指着文章的作者问:这个是你吧?你名字中文是什么?当时(好像因为时间关系) 胡先生没有立即说具体意见,但是后来他专门给本文作者写信回过一个意见,里面有鼓励的话。可惜多年过去,许多原始资料已经找不到了。

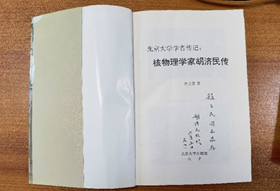

图5:胡济民给本文作者的墨宝

尽管本文作者没有得到胡济民先生许多直接的教诲,但是与胡先生后来有联系。1998年夏天,胡济民先生委托ZSG老师给本文作者带去了钟云霄先生所著的《(核物理学家)胡济民传》[北京大学出版社,1997年出版],当时本文作者并不知道这本书,所以对胡先生这次赠书真是十分意外的惊喜!本文作者后来辗转搬迁,但是这本书一致珍藏在身边(见图5)。1998年9月胡先生病逝,当时距离本文作者见到钟先生著的那本《胡济民传》的时间很短,这个消息可谓惊天噩耗。

(8) 全文小结

胡济民是著名核物理学家、教育家,是一位十分朴实坦荡、勤奋执着的人。作为学者,胡先生长达半个多世纪锲而不舍、矢志不渝,研究的课题从基础核力性质到宏观模型、从核结构到核反应。作为教育家,胡济民执教精湛,讲授了数不清的课程,从技物系创办初期系里需要什么他就讲什么,到八十年代他给大一本科生上《力学》课。北大技术物理系培养数千名优秀学子遍布海内外,许多人成为核科学领域的著名学者,胡先生作为技物系的创始人和长期的当家人功莫大焉。此外,作为行政领导,胡济民不仅高瞻远瞩,而且身先士卒,可谓吃苦在前、享受在后;而作为长者,他关心后辈,润泽后人。

胡先生在改革开放后还担任过许多社会职务。他曾是中国核物理学会理事长、中国科学院数理学部常务委员、首届核物理专业教材委员会主任,他曾任兰州重离子加速器国家实验室学术委员会和北京串列加速器核物理国家实验室的学术委员会主任等,在许多科学问题上建言献策,为中国核物理事业做出了重大贡献。为了纪念胡济民先生,中国核物理学会设立了“胡济民教育科学奖”,鼓励为发展中国核物理与核聚变事业、在基础研究和应用研究方面做出突出贡献的青年科教工作者和研究生。

胡济民为中国核科学和教育事业辛苦了一生,为后世留下了丰富的精神遗产,是值得后学后进们永久怀念的学者。

Ps: 本文中部分细节描述取材于钟云霄著的《胡济民传》,部分参考了《胡济民先生百年诞辰纪念文集》,少部分内容参考了网路或其他纪念文章,相关评述则为本文作者一孔之见,未必完全合适,敬请读者批评指正。图1-4取自《胡济民先生百年诞辰纪念文集》。本文作者感谢许多老师朋友们在本文发布之前阅读本文并提出宝贵意见。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自赵玉民科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3404169-1401152.html?mobile=1

收藏