ICM—以应用为导向的高水平创新研究

文章导读

金属氧化物光刻胶(MORs)作为下一代极紫外光刻(EUVL)技术的重要候选材料,因其出色的EUV吸收能力与高抗刻蚀性,近年来受到广泛关注。然而,当前MORs材料在实际应用中仍面临关键难题,特别是在实现高分辨率与高灵敏度之间取得平衡的同时,还需有效控制曝光过程中引发的反应扩散与图形失真,这对材料的分子结构设计提出了更高要求。

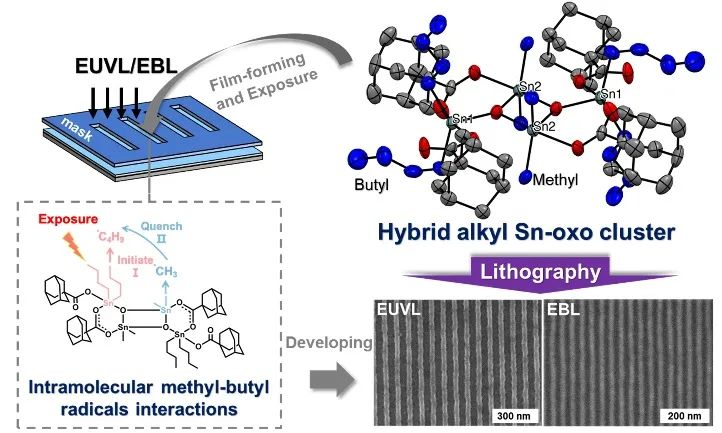

近期,大连理工大学彭孝军院士、陈鹏忠副研究员团队的研究聚焦于MORs体系中的锡氧簇(Tin-Oxo clusters, TOCs),这是一类具有精确结构与可调性能的有机-无机构筑材料。该团队在前期研究基础上,提出了一种基于配体杂化理念的分子内调控策略:通过在同一Sn4氧簇结构中引入两种不同烷基配体—甲基(Me)与丁基(Bu),构建出一种性能优良的杂化锡氧簇材料Sn4-MB。该材料通过构建自由基反馈调控机制,在低剂量曝光条件下实现了高分辨率与低反应扩散的协同优化,展现出优异的图形成像性能。研究结果表明,Sn4-MB相较于传统的单一配体簇(Sn4-Me-C10与Sn4-Bu-C10)以及等摩尔混配体系(5Me5Bu),在EBL与EUVL条件下均表现出更优异的图形分辨率和线边粗糙度,展现出显著的分子内协同增强效应。

图文摘要:杂化配体锡氧簇的分子内自由基调控机制实现高分辨率光刻

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Hybrid alkyl-ligand tin-oxo clusters for enhanced lithographic patterning performance via intramolecular interactions。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00058K

本文亮点

★ 通过在同一分子中引入甲基和丁基烷基配体,设计出具有分子内相互作用能力的新型锡氧簇;

★ 阐明甲基与丁基自由基在辐照过程中可相互调控扩散行为,实现反应扩散的空间限制,从而兼顾图形分辨率与灵敏度;

★ 提出通过分子内“自由基反馈调控”优化图形成像性能的设计策略,为下一代EUV光刻材料研发提供理论与实验支撑。

图文解读

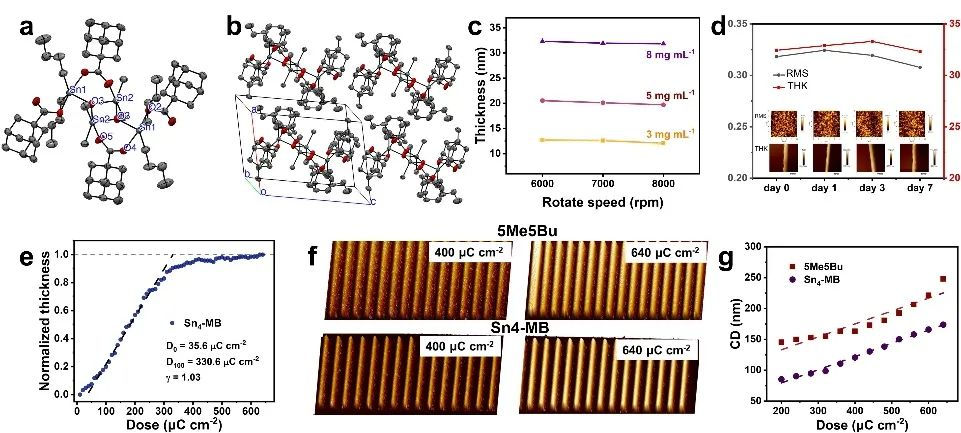

1. 分子结构、成膜特性与初步光刻表现

如图1a所示,Sn4-MB的晶体结构围绕Sn2O2核心构建,整体具有晶体学对称性,包含内环的Sn2原子与外环的Sn1原子。金刚烷羧酸以双齿方式桥联Sn1和Sn2,并以单齿方式进一步配位于Sn1原子,形成近似对称的桥接结构。内外环Sn原子分别正交配位两个甲基与两个丁基,其中Sn-丁基键长略长于Sn-甲基,说明Sn-C键的解离能存在差异。两个丁基基团呈正交排列,分布于SnO平面的上下方,产生显著的空间位阻效应(图1b),从而抑制了分子间的紧密堆积与作用力,有利于形成形貌稳定的高质量薄膜和高分辨率图形。如图1c所示,Sn4-MB薄膜通过旋涂法在1 cm×1 cm抛光基底上制备,薄膜厚度随溶液浓度减小而显著降低,图1d显示了Sn4-MB薄膜在旋涂后0-7天内的厚度(THK)和表面粗糙度(RMS)变化情况。结果表明,该薄膜在空气中具备良好的形貌稳定性,厚度与粗糙度变化极小,有利于后续高精度图形制备的重复性与可靠性。如图1e-g所示,Sn4-MB展现出良好的灵敏度,并在区域曝光下实现了比5Me5Bu更小的临界尺寸(CD),体现出更高的分辨率。随曝光剂量升高,Sn4-MB的线宽控制与线边缘粗糙度(LER)均优于5Me5Bu。性能提升归因于分子内甲基与丁基的自由基反馈调控机制,有效抑制了反应扩散。

图1. 杂化锡氧簇Sn4-MB的结构与光刻性能表现

(a)和(b)Sn4-MB的单晶结构图,省略了氢原子;(c)不同浓度的Sn4-MB前驱体溶液在不同旋涂转速下所得薄膜的厚度;(d)Sn4-MB薄膜在旋涂后第0、1、3和7天的表面粗糙度(RMS)和膜厚(THK)随时间的变化;(e)Sn4-MB的曝光对比度曲线;(f)Sn4-MB和5Me5Bu光刻胶在电子束剂量为400和640 µC cm⁻²的面曝光条件下生成的L/3S密集线条图(节距为100 nm)对应的AFM图像;(g)Sn4-MB和5Me5Bu在不同电子束剂量下生成的周期性线条的临界尺寸(CD)变化

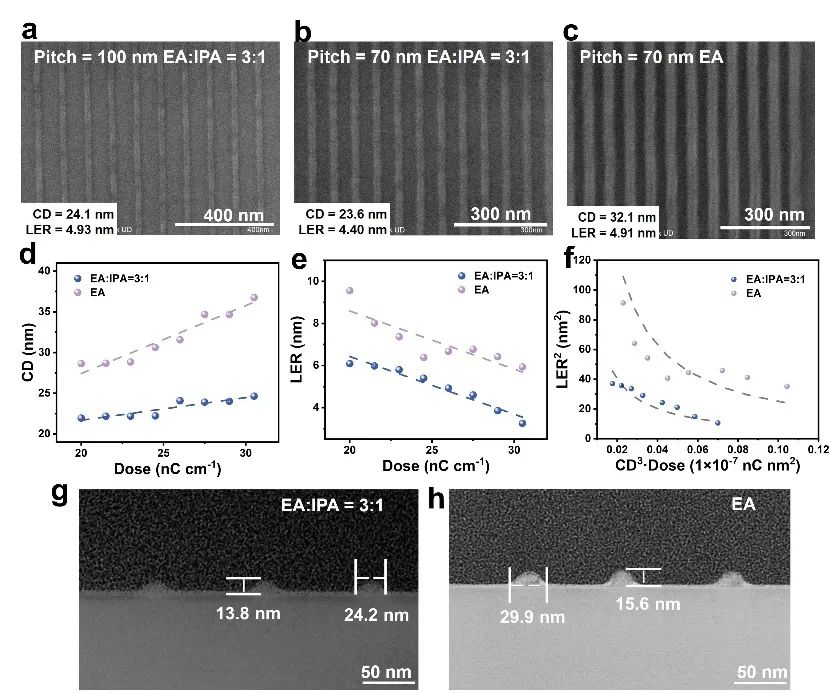

2. 显影体系优化与成像性能提升

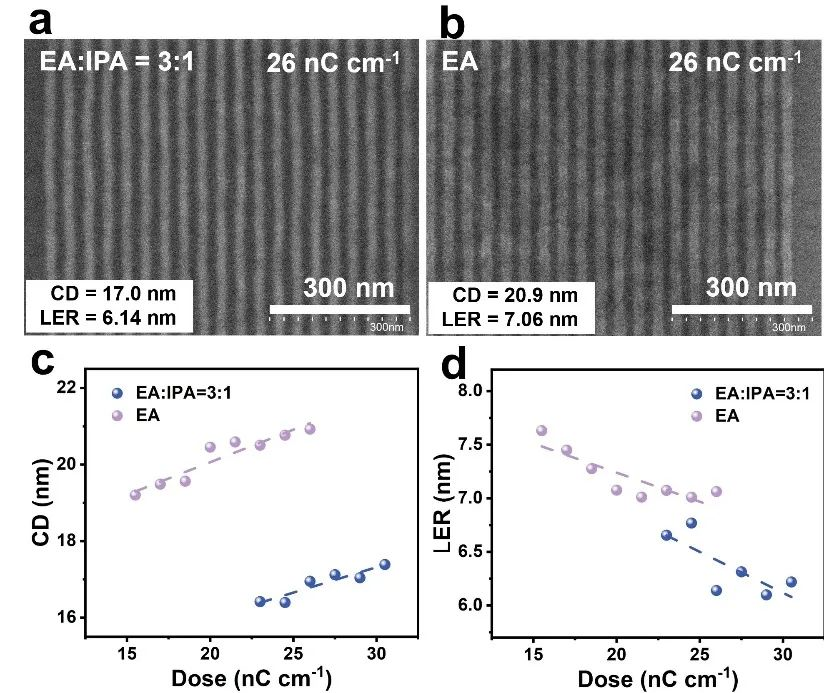

与5Me5Bu相比,Sn4-MB在灵敏度、分辨率和LER方面表现出显著提升,得益于分子内甲基与丁基的自由基反馈调控机制与较低的Sn-C键能。如图2a-c所示,Sn4-MB在EA:IPA = 3:1显影下可实现更小的线宽(CD最低至23.6 nm),而纯EA显影下线宽明显较大(32.1 nm)。图2d和2e显示,EA:IPA显影条件下CD与LER随剂量变化更缓,图形更稳定;图2f表明该条件下Z常数更小。图2g-h为不同显影条件下线条的轮廓剖面图。

图2. Sn4-MB光刻胶薄膜在EBL下形成图形的扫描电镜图像及性能变化关系图

(a)和(b)分别为在曝光剂量为 26 nC cm-1,使用EA:IPA = 3:1显影液处理后的100 nm和70 nm间距线条;(c)为相同曝光剂量下,使用纯EA显影得到的70 nm间距线条;(d)和(e)分别为在EA:IPA = 3:1与EA显影条件下,Sn4-MB薄膜的100 nm间距线条的临界尺寸(CD)和线边粗糙度(LER)随曝光剂量的变化关系图。(f)为在两种显影条件下100 nm间距线条的Z常数;(g)和(h)为 Sn4-MB 线条在EA:IPA = 3:1与EA显影条件下的轮廓剖面图

3. 薄膜厚度调控对分辨率的影响

为适应高数值孔径的EUV光刻中焦深(DoF)显著降低的需求,Sn4-MB光刻胶被制备为21 nm薄膜进行曝光测试。在40 nm周期下,EA:IPA = 3:1显影可获得CD为17.0 nm的线条(图3a),而EA显影下CD为20.9 nm(图3b)。图3c 和 3d显示,EA:IPA显影在分辨率与LER表现更优,而EA显影则可在更低剂量下成像,表明膜厚度减小与显影优化可提升图形成像性能。

图3. 光刻胶厚度降低条件下,Sn4-MB在EBL线曝光下的成像表现

(a)和(b)为周期为40 nm的线条在26 nC cm-1 曝光剂量下,分别使用EA:IPA = 3:1与EA显影后的SEM图像;(c)和(d)为在两种显影条件下,周期为40 nm的线条的临界尺寸(CD)与线边粗糙度(LER)随曝光剂量变化的关系图

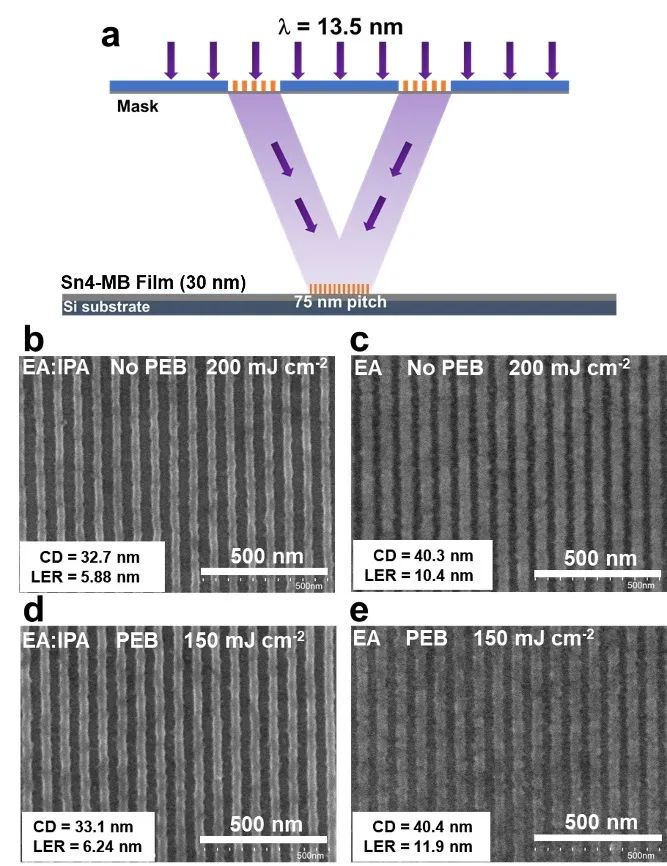

4. EUV光刻性能与PEB影响

如图4a所示,在上海光源(SSRF)进行的EUV曝光实验中,Sn4-MB在75 nm周期、200 mJ cm-2剂量条件下,使用EA:IPA显影可获得CD为32.7 nm、LER为5.88 nm的图形(图4b),而EA显影下对应为40.3 nm和10.4 nm(图4c)。引入100 °C、1 min的曝光后烘烤(PEB)处理后,曝光剂量可降至150 mJ cm-2,EA:IPA显影下图形CD为33.1 nm、LER为6.24 nm(图4d),EA显影下为40.4 nm和11.9 nm(图4e)。PEB 有效提升了灵敏度,但对分辨率改善有限,且略微增加了LER。

图4. Sn4-MB光刻胶EUV曝光下的图形成像结果

(a)EUV曝光实验装置示意图;(b)和(c)为无后烘(PEB)条件下,在200 mJ cm-2曝光剂量下,分别使用EA:IPA = 3:1与EA显影后Sn4-MB周期性线/空间(L/S)的SEM图像;(d)和(e)为在150 mJ cm-2曝光剂量下、经过PEB处理后,分别使用EA:IPA = 3:1与EA显影后的SEM图像

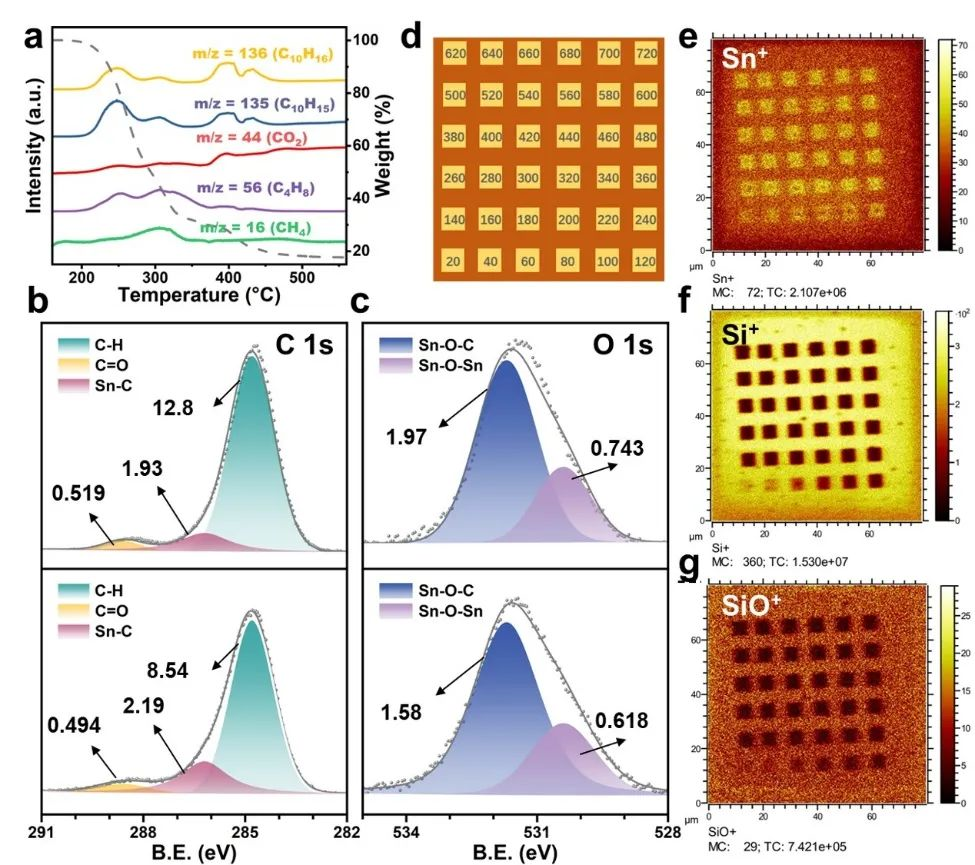

5. 曝光反应机理分析

为探究Sn4-MB的曝光反应机制,进行了TGA-MS分析,结果表明Sn4-MB在200 °C以下热稳定,500°C时残余约15 wt%(图5a),释放CH4、C4H8和CO2,说明发生烷基断裂与脱羧反应。XPS显示,曝光后C-H含量降低,Sn-C增加,Sn-O-C减少,反映出配体断裂与结构重组(图5b、5c)。ToF-SIMS结果表明,SnOx核通过烷基与金刚烷自由基交联形成不溶结构,随曝光剂量增加,Sn+信号增强而Si+、SiO+减弱(图5d-g),该趋势表明Sn原子在曝光区域参与光化反应生成不溶交联结构,残留于显影后的薄膜中,遮蔽了底部基底信号。

图5. 阐明Sn4-MB曝光反应机制的多种表征结果:(a)TGA-MS曲线,灰色虚线表示样品质量随温度的变化;(b,c)分别为经1小时X射线照射后的C 1s与O 1s的XPS谱;(d)曝光剂量分布示意图(单位为 µC cm-2);(e-g)为曝光后薄膜表面Sn+、Si+和SiO+的ToF-SIMS分布图

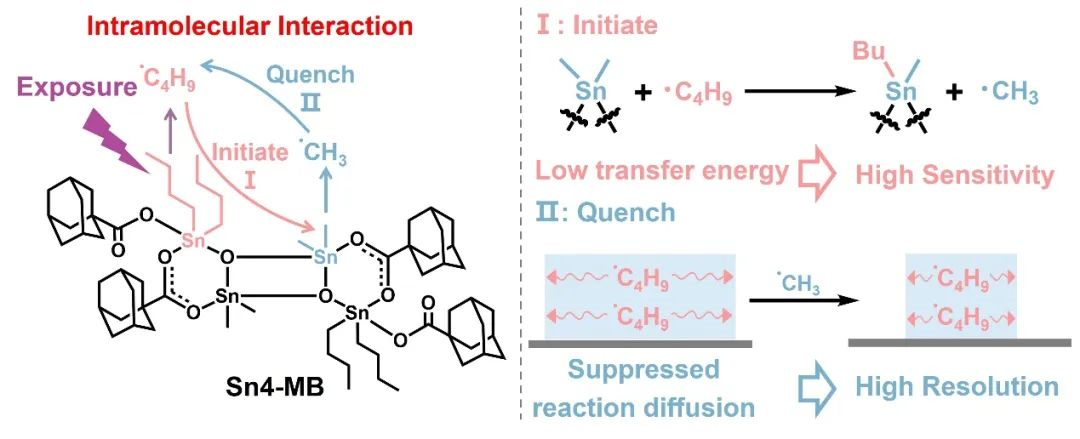

Sn4-MB的曝光反应涉及Sn-甲基与Sn-丁基键的断裂,以及由此引发的分子内自由基的反馈调控机制(图6)。由于Sn-丁基键的键能低于Sn-甲基,丁基更易在曝光下断裂生成活性丁基自由基,并进一步诱导Sn-甲基形成短寿命的甲基自由基。甲基自由基能够猝灭多余的丁基自由基,从而抑制其过度扩散并限制反应区域。相比Sn4-Me-C10与Sn4-Bu-C10的混合体系,Sn4-MB分子内部的自由基反馈机制显著降低了能量传递损耗,抑制了反应扩散,实现了灵敏度与分辨率的协同优化,显著提升了整体光刻性能。

图6. Sn4-MB光刻胶的曝光反应机理示意图

总结与展望

本文基于锡氧簇材料的分子内配体杂化策略,合成了同时引入甲基与丁基配体的Sn4-MB。该材料在电子束与极紫外曝光下均表现出优异的灵敏度与图形分辨率,明显优于单一配体和混配体系,验证了其分子内协同效应。该研究为金属氧化物光刻胶的精准分子调控与性能优化奠定了理论基础,并提供了可行的设计路径。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

H. Chen, W. Li, Y. Zhao, X. Huang, J. Zhang, P. Ji, J. Zhao, P. Chen and X. Peng, Hybrid alkyl-ligand tin-oxo clusters for enhanced lithographic patterning performance via intramolecular interactions, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D5IM00058K.

作者简介

通讯作者

彭孝军,大连理工大学化工学院教授、博士生导师,中国科学院院士。1982年毕业于大连理工大学中间体及染料化工专业获学士学位,1986年及1990年于大连理工大学精细化工专业分别获硕士及博士学位,1992年在南开大学完成有机化学专业博士后工作,回到大连理工大学化工学院工作,1996年破格晋升为教授,2017年增选为中国科学院院士。研究方向:生命领域高端化学品、光学与电子材料及其它智能材料。

通讯作者

陈鹏忠,大连理工大学精细化工国家重点实验室副研究员,博士生导师。2015年7月毕业于中国科学院理化技术研究所,获得有机化学博士学位,导师为杨清正教授和吴骊珠院士。2015年8月至2018年8月在北京师范大学化学学院杨清正教授团队从事博士后研究。2018年9月至2019年9月在德国维尔茨堡大学进行博士后研究,合作导师为超分子领域的领军人物Frank Wuerthner教授。自2020年1月起,加入大连理工大学精细化工国家重点实验室,担任副研究员,主要研究方向为极紫外光刻胶和显示染料。

第一作者

陈昊,博士毕业于大连理工大学化工学院,攻读期间主要从事锡氧簇EUV光刻胶的配方设计及反应机理研究。

第一作者

李文正,大连理工大学化工学院博士研究生,主要研究方向为金属基EUV光刻胶。

ICM相关文章

Lithographic performances of aryl sulfonate ester-modified polystyrenes as nonchemically amplified resists, https://doi.org/10.1039/D5IM00046G

2. 碳分子筛孔结构精准调控实现含氟特气中结构相似杂质的定向脱除

Fine-tuned ultramicroporous carbon materials via CO2 activation for molecular sieving of fluorinated propylene and propane, https://doi.org/10.1039/D5IM00079C

3. 磺酸型聚合物:解锁光刻胶树脂单体痕量络合态Cr³⁺脱除的“破络-吸附”密钥

Engineering sulfonated polymers for the removal of ultra-trace complexed Cr(III) in tris(2-carboxyethyl) isocyanurate photoresist resin monomers, https://doi.org/10.1039/D5IM00057B

Synthesis and properties of a novel perfluorinated polyimide with high toughness, low dielectric constant and low dissipation factor, https://doi.org/10.1039/D5IM00048C

5. 破解电子材料双重密码:分子拓扑构筑超低介电与低热膨胀新体系

Molecular topology-driven benzocyclobutene-based ultralow dielectrics with copper-matched low thermal expansion,https://doi.org/10.1039/D5IM00051C

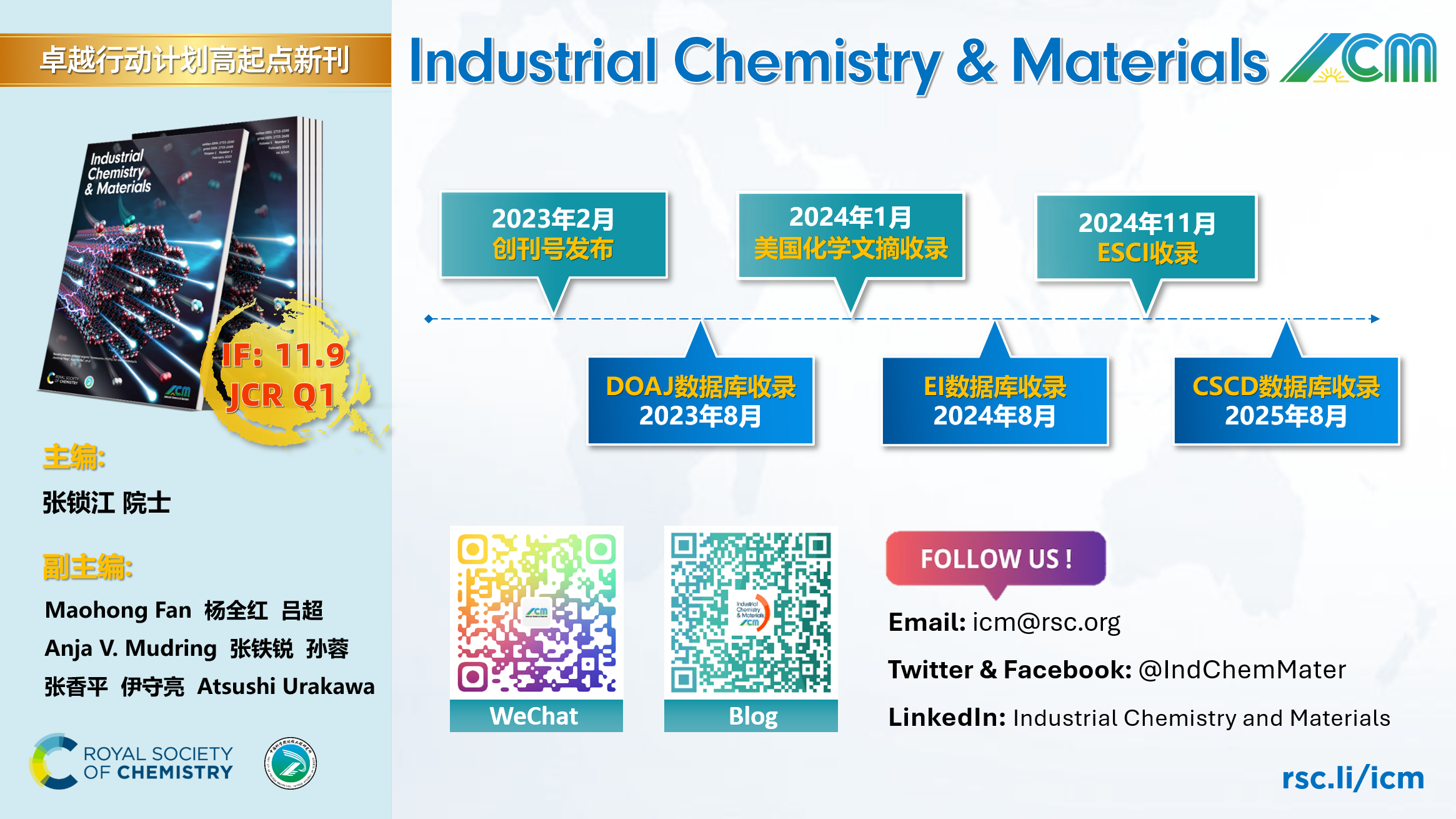

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、CSCD、美国化学文摘(CA)、DOAJ等数据库检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孔景科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1497822.html?mobile=1

收藏