ICM—以应用为导向的创新研究

文章导读

离子液体(ILs)是一类具有多种优异特性的熔融盐,已被广泛应用于化学、生物学以及材料科学等领域。然而,受限于离子液体自身黏度较高的特性,采用分子动力学(MD)模拟技术在大的时空尺度上探究其结构-性质的关系极具挑战。粗粒化(CG)模型在保留重要分子结构信息的同时,去除不必要的原子细节,显著降低了计算成本,有效拓展了可模拟的时空尺度,为在分子尺度上揭示其宏观物理性质背后的内在机制提供了强有力的工具。构建目标离子液体粗粒化模型往往涉及复杂的参数化过程,尤其是在涉及更为复杂的化学环境情况下,构建模型过程会变得十分棘手。

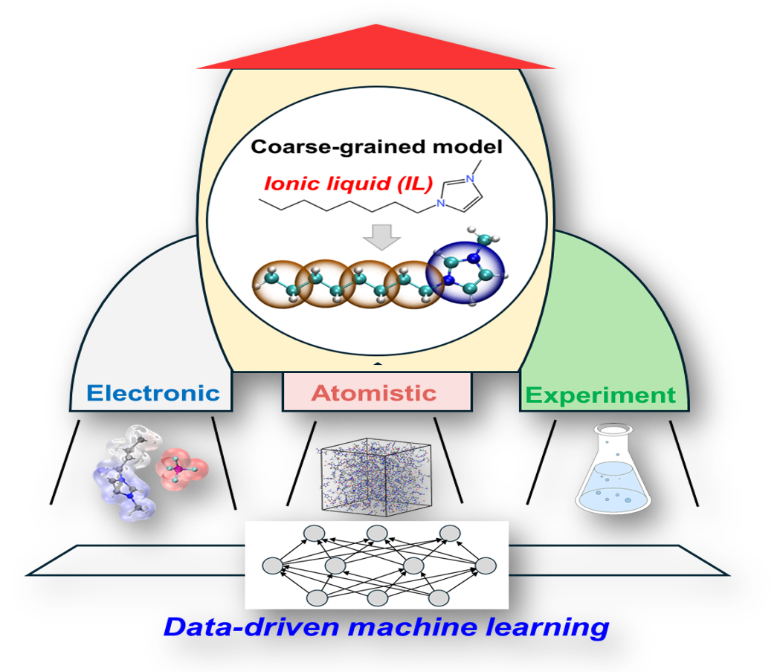

近期,南京大学马晶教授团队系统地总结了离子液体粗粒化模型的研究工作,以及离子液体在生物和电化学领域的应用。构建离子液体粗粒化模型的核心是(1)如何确定原子到粗粒化模型的结构映射方案,(2)根据不同应用场景采用不同的力场参数化策略。同时,还概括介绍了不同可极化模型在处理静电极化效应时的策略,以及其在离子液体粗粒化模型中的应用。重点介绍了基于经典物理图像的Drude振子模型和基于量子力学计算静电参数的可极化模型。概述了机器学习技术在构建粗粒化模型上的应用与挑战。最后,展望了发展具有更高精度和更强可迁移性的离子液体粗粒化模型的挑战和机遇。

图文摘要

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Coarse-grained models for ionic liquids and applications to biological and electrochemical systems。欢迎扫描下方二维码或者点击文末“阅读原文”免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D5IM00021A

本文亮点

★ 介绍离子液体粗粒化模型的构建流程和不同参数化方法;

★ 总结可极化模型与机器学习技术在离子液体粗粒化模型中的应用与挑战;

★ 概述离子液体粗粒化模型在生物和电化学领域的研究进展,展望开发具有更高精度和更强可迁移性模型的机遇和挑战。

图文解读

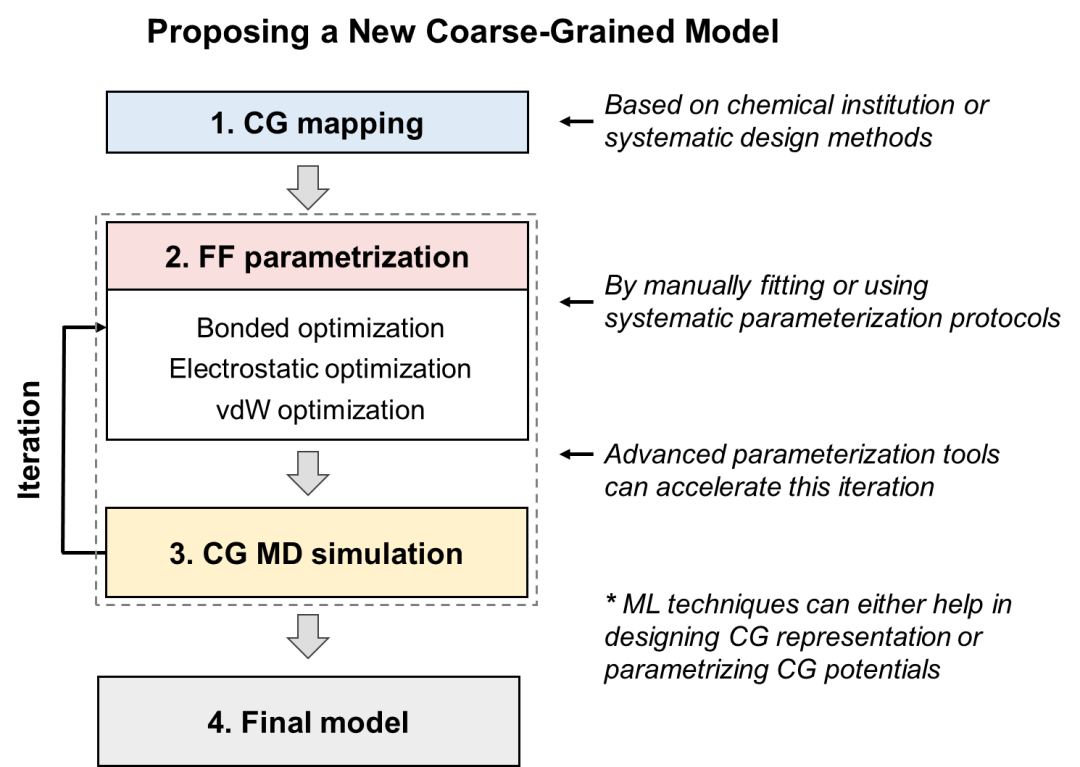

建立粗粒化模型的工作流程:确定原子到粗粒化模型的结构映射方案,力场参数的拟合和模型的验证。针对图1中每个环节,均给出了详细的介绍。

图1. 提出新的粗粒化模型的一般流程

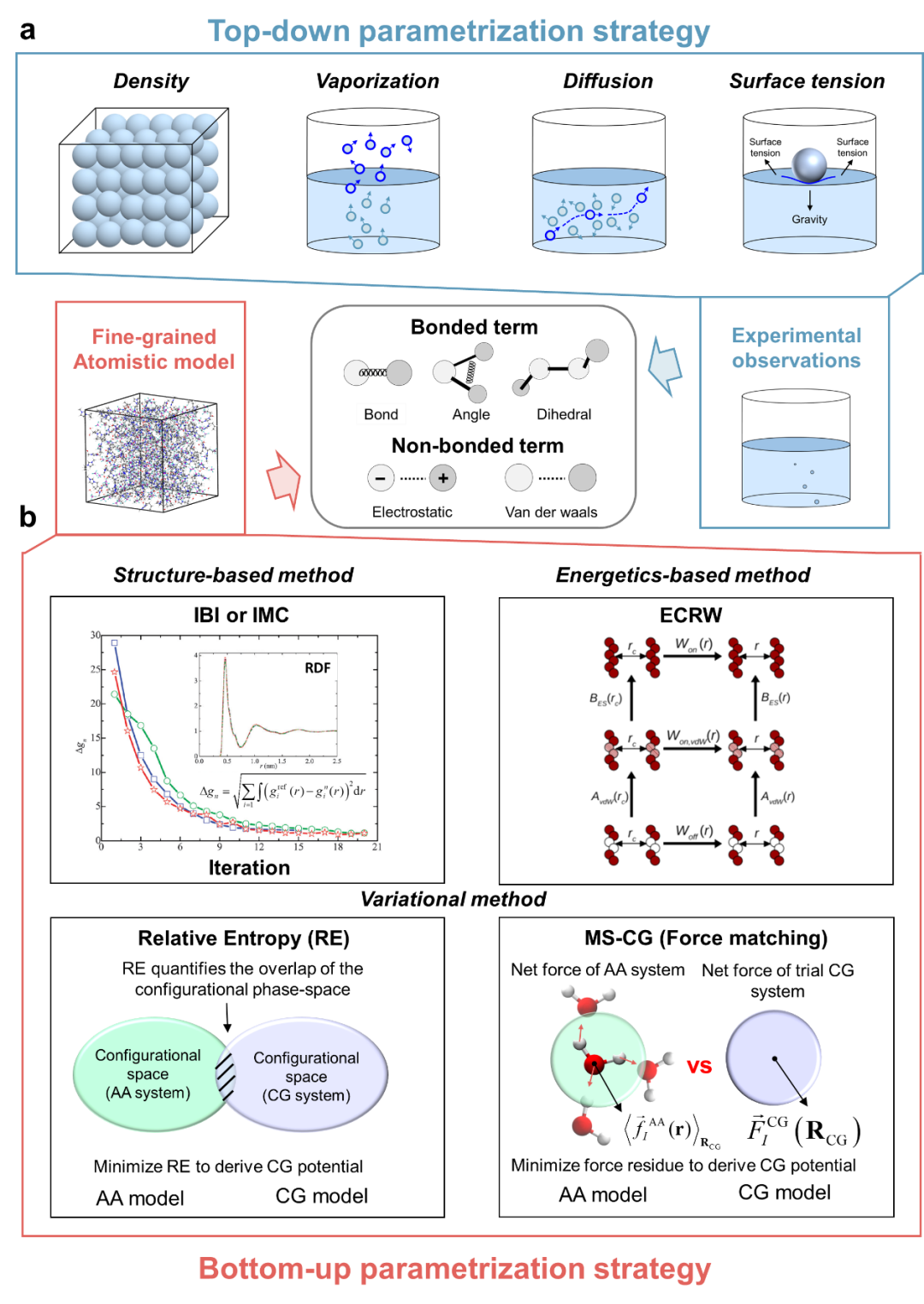

分别介绍两种粗粒化模型参数化的策略:“自上而下”和“自下而上”。“自上而下”以宏观物理性质(如密度、粘度等)作为目标性质,拟合力场参数;而“自下而上”则以全原子模型的模拟数据作为参照(如径向分布函数),基于统计力学原理拟合力场参数,旨在模型中最大限度地保留分子的结构和能量信息(图2)。

图2. “自上而下”和“自下而上”的粗粒化参数化策略

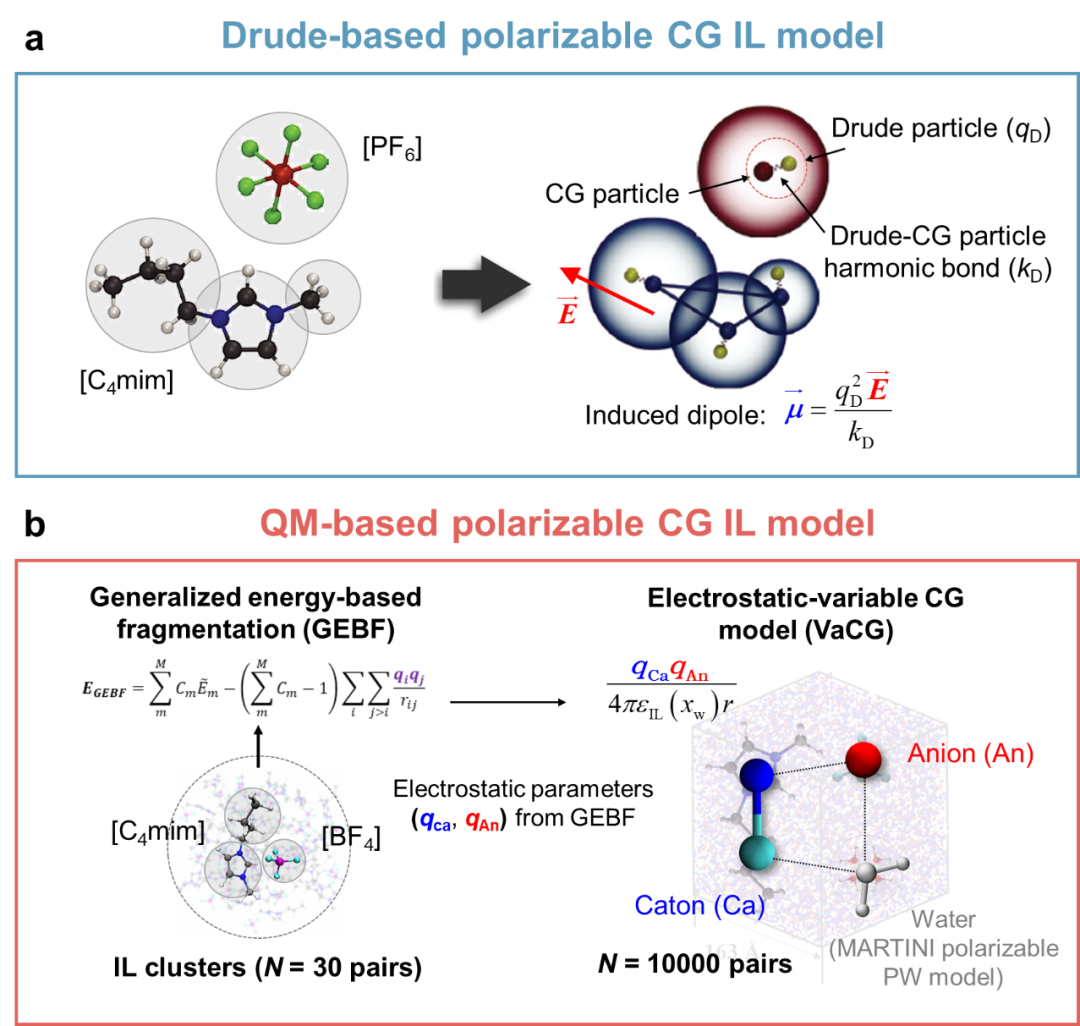

在纯离子液体或其与极性溶剂的混合体系中,离子的存在会产生显著的局域电场,诱导邻近离子或分子发生极化。分别介绍在粗粒化模型中考虑极化效应的两种切实可行的方式:基于经典物理图像的Drude方法(图3a)和 包含量子化学静电参数的平均场方法(图3b)。

图3. 可极化的离子液体粗粒化模型

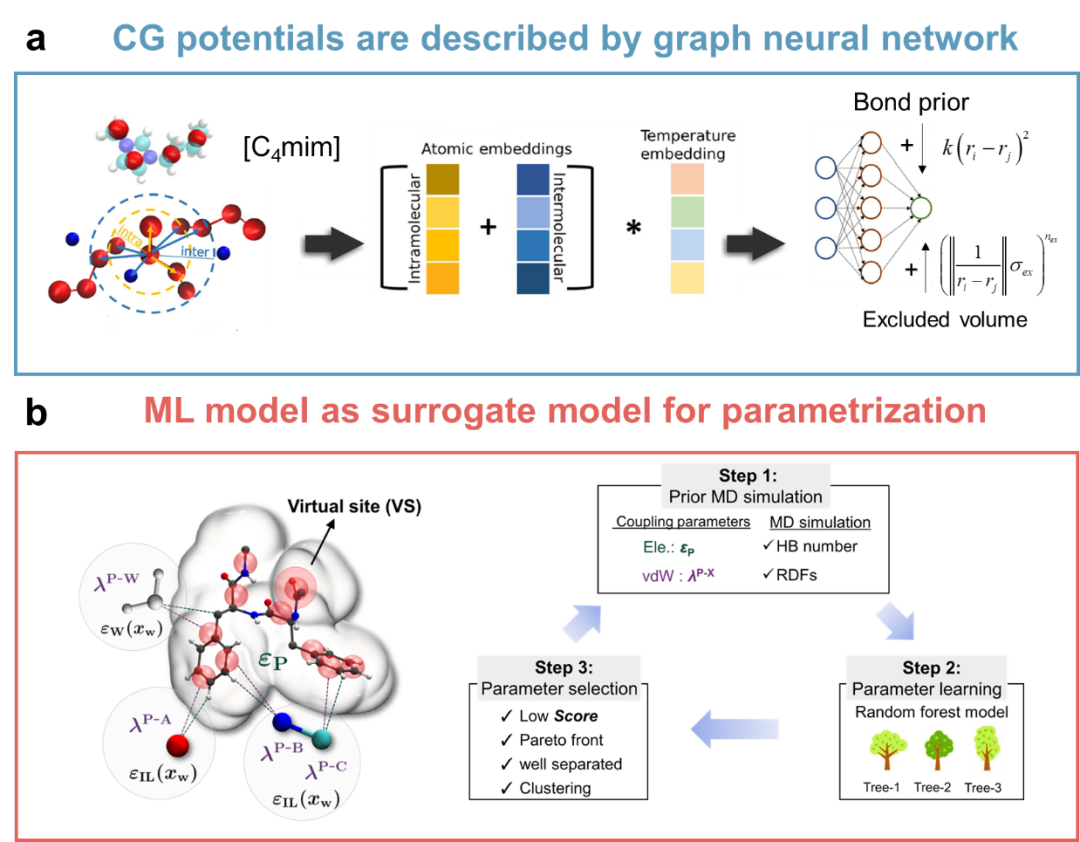

分析了基于机器学习方法构建粗粒化势函数的两种策略:其一为突破传统力场框架的机器学习势函数方法,该方法直接通过神经网络等机器学习模型获取原子间相互作用(图4a);其二为将机器学习作为代理模型引入到传统力场参数优化过程中,在保持物理可解释性的同时提升参数化效率(图4b)。并详细介绍了上述两种策略存在的挑战。

图4. 机器学习模型在构建粗粒化力场势能函数中的两种策略

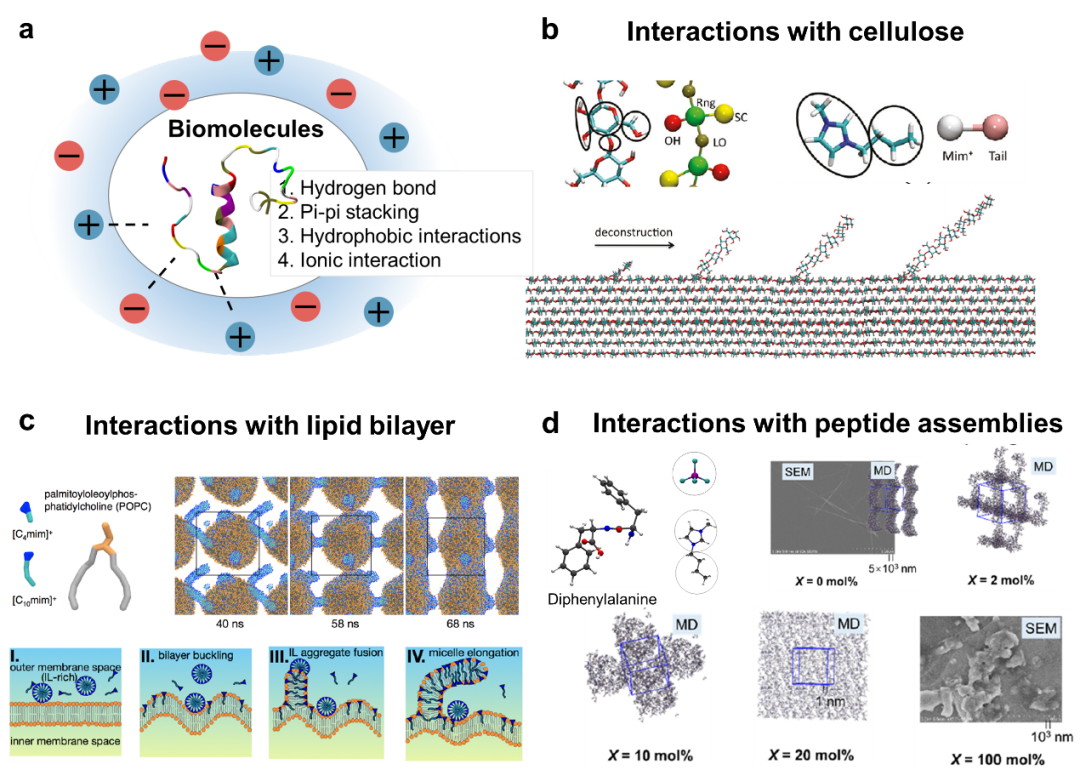

与常规电解质体系相比,离子液体与生物分子间的相互作用更为复杂,包括氢键、π-π堆叠作用、疏水相互作用、离子相互作用。这些复杂的相互作用从根本上影响了离子液体调控生物分子构象转变、组装行为及功能表达的能力。综述了离子液体粗粒化模型在纤维素水解、磷脂膜结构转变、短肽自组装等领域的最新研究进展(图5)。

图5. 离子液体粗粒化模型在生物体系的应用

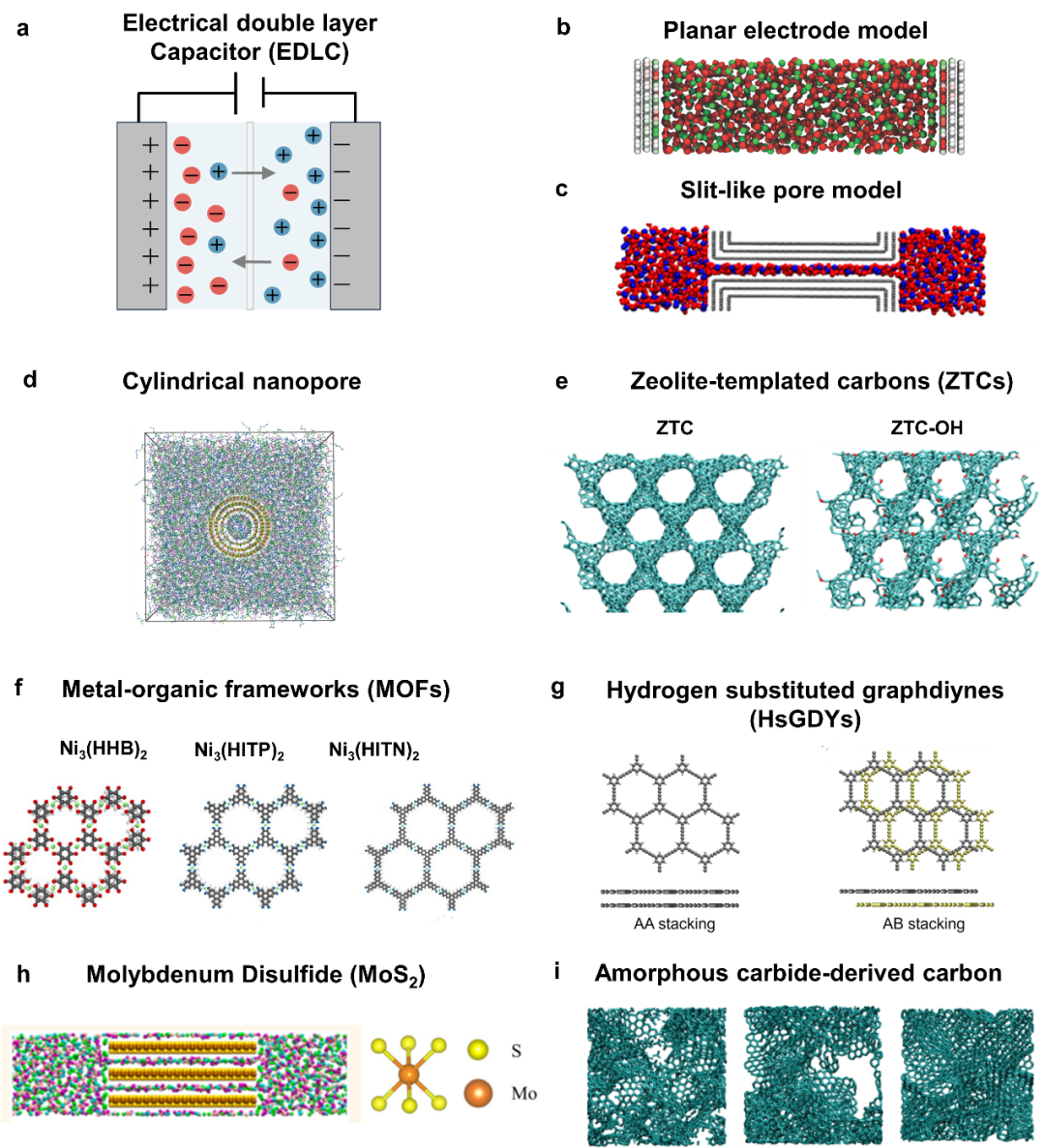

离子液体作为新型电解质材料,其电化学窗口较传统无机盐电解质溶液显著拓宽,且具有更优异的化学/热稳定性,因而在电化学储能领域备受关注。综述了离子液体粗粒化模型在不同超级电容器模型下的研究进展,重点讨论了粗粒化模型在揭示界面双电层结构与探究快速充放电动力学机理中的作用(图6)。

图6. 离子液体粗粒化模型在不同电极模型下的应用

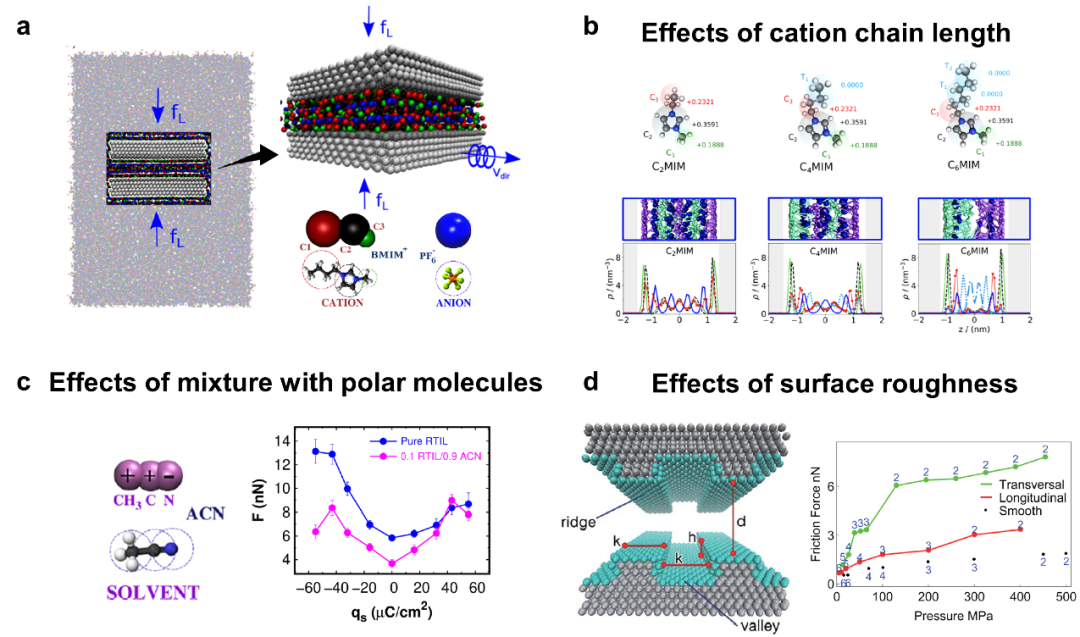

离子液体凭借其优异的热氧化稳定性、不可燃性、极低蒸汽压及强界面相互作用等特性,成为极具前景的润滑材料。针对摩擦学中摩擦力实时调控这一关键挑战,外场电势调控因其可显著改变离子液体结构动力学特性而被视为有效解决方案。本文系统综述了离子液体粗粒化模型在该领域的应用,重点介绍了离子液体结构特征与环境因素对电控摩擦行为影响的作用机制(图7)。

图7. 离子液体粗粒化模型在电控摩擦这一领域的应用

总结与展望

本文系统总结了离子液体粗粒化模型的构建、力场参数化、静电极化模型、机器学习辅助模型构建与参数化,以及离子液体在不同生物和电化学体系中的重要应用。凭借显著的计算效率优势,粗粒化模型已在预测离子液体的体相性质以及描述界面行为等方面展现出不俗的表现。然而,当前模型仍面临诸多挑战:(1)模型可迁移性的提升;(2)极化模型开发成本的降低;(3)通用离子液体粗粒化模型的缺乏。展望未来,通过整合高精度量子化学计算数据、发展自动化参数化工具,以及结合数据驱动的机器学习方法,将有望显著提升现有粗粒化模型的精度和适用范围,从而推动其在复杂生物体系、新型电化学系统以及多元组分材料等前沿领域的更广阔的应用。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

Y. Ge, Q. Zhu, X. Wang and J. Ma, Coarse-grained models for ionic liquids and applications to biological and electrochemical systems, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D5IM00021A.

作者简介

通讯作者

马晶,南京大学化学化工学院教授,博士生导师。1998年南京大学化学化工学院获博士学位。1998-2000年作为日本学术振兴会(JSPS)特别研究员在日本歧阜大学进行博士后研究。2000-2005年任南京大学副教授,2005年7月起,任南京大学化学化工学院教授。2008年获得国家自然科学基金委杰出青年基金、霍英东青年教师基金、入选教育部“新世纪人才计划”(2005年)。先后获得第九届中国青年女科学家(2012年),中国化学会青年化学奖(2003年)、首届南京青年科技创新奖(2008年)、教育部自然科学一等奖(2019年,第三完成人)。获得2023年全国巾帼建功标兵和2013年江苏省巾帼建功标兵,“江苏省新长征突击手”等荣誉称号。担任Langmuir期刊编辑,还担任Journal of Chemical Theory and Computation,Journal of Physical Chemistry Letters和《物理化学学报》期刊编委。先后担任中国化学会女化学工作者委员会委员、中国化学会理论化学委员会委员。

第一作者

葛洋,美国马里兰大学巴尔的摩分校博士后。2023年于南京大学获得物理化学博士学位,师从马晶教授。长期从事多尺度分子力场的开发工作,当前的研究兴聚焦于使用机器学习方法开发针对药物小分子的通用可极化原子力场。

ICM相关文章

Ionic Liquid/Poly(Ionic Liquid)-Based Electrolytes for Lithium Batteries,https://doi.org/10.1039/D2IM00051B

Electrochemical CO2 reduction with ionic liquids: Reviewing and evaluating,https://doi.org/10.1039/D2IM00055E

Recent progress of organic room-temperature phosphorescent materials towards application, https://doi.org/10.1039/D3IM00004D

A new metallization method of modified tannic acid photoresist patterning, https://doi.org/10.1039/D3IM00066D

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、美国化学文摘(CA)、DOAJ、Google Scholar检索,首个影响因子11.9,位列Q1区,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孔景科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1493921.html?mobile=1

收藏