ICM—以应用为导向的创新研究

文章导读

氢能源因具备高热值与零碳排放特性,被视为21世纪最具潜力的清洁能源之一。然而,当前主流制氢技术仍依赖甲烷等化石燃料的重整工艺,该过程伴随大量二氧化碳排放,与绿色氢能发展目标存在本质矛盾。因此,开发高效低碳的可再生制氢技术已成为实现全球“双碳”战略的核心挑战。

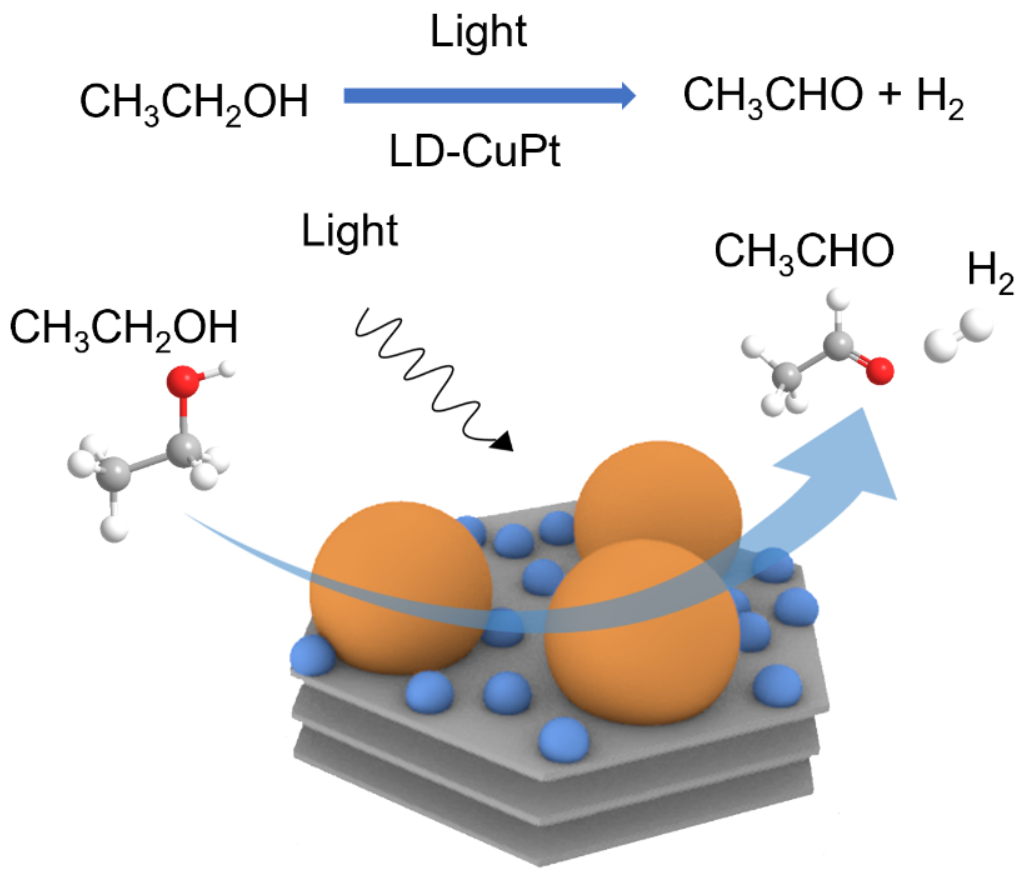

乙醇作为生物质发酵产物,兼具可再生性、易储存性和安全性优势,通过乙醇脱氢(ED,CH3CH2OH→CH3CHO+H2)可同步产氢与高附加值化学品乙醛,且无二氧化碳副产物生成,展现出构建绿色氢能体系的独特潜力。但传统乙醇脱氢反应需在250-350°C高温下进行,存在能耗高、经济性差等瓶颈问题。

针对上述挑战,中国科学院理化技术研究所张铁锐研究员团队创新性地开发了水滑石衍生的铜铂双金属催化剂(LD-CuPt)。通过引入铂纳米颗粒,促进了周围金属铜的局域表面等离子体共振(LSPR)效应,该催化剂在无外源加热的紫外-可见光辐照下,实现了136.9 μmol g⁻¹ s⁻¹的氢气产率,乙醛碳选择性达83%且无二氧化碳生成。研究团队通过表观活化能测试、时域有限差分(FDTD)模拟等一系列实验和模拟,系统揭示了铂对铜的LSPR效应的增强机制及其与催化活性的构效关系。本工作为太阳光驱动的乙醇零二氧化碳排放制氢技术提供了新思路。

图文摘要:LD-CuPt催化光驱动乙醇脱氢制氢

上述成果发表在Industrial Chemistry & Materials,题为:Light-driven ethanol dehydrogenation for hydrogen production over CuPt bimetallic catalysts。欢迎扫描下方二维码或者点击下方链接免费阅读、下载!

扫二维码|查看原文

https://doi.org/10.1039/D4IM00158C

本文亮点

★ 创新催化剂设计:基于水滑石拓扑转化策略构建了铜铂双金属活性位点;

★ 光热协同机制:利用铂增强铜的LSPR效应,实现了光驱动乙醇脱氢反应;

★ 高效绿色氢气生产:氢气产率达136.9 μmol g⁻¹ s⁻¹,乙醛选择性83%且无二氧化碳生成;

★ 机理深度解析:结合实验与模拟阐明了LSPR效应对反应动力学的调控作用。

图文解读

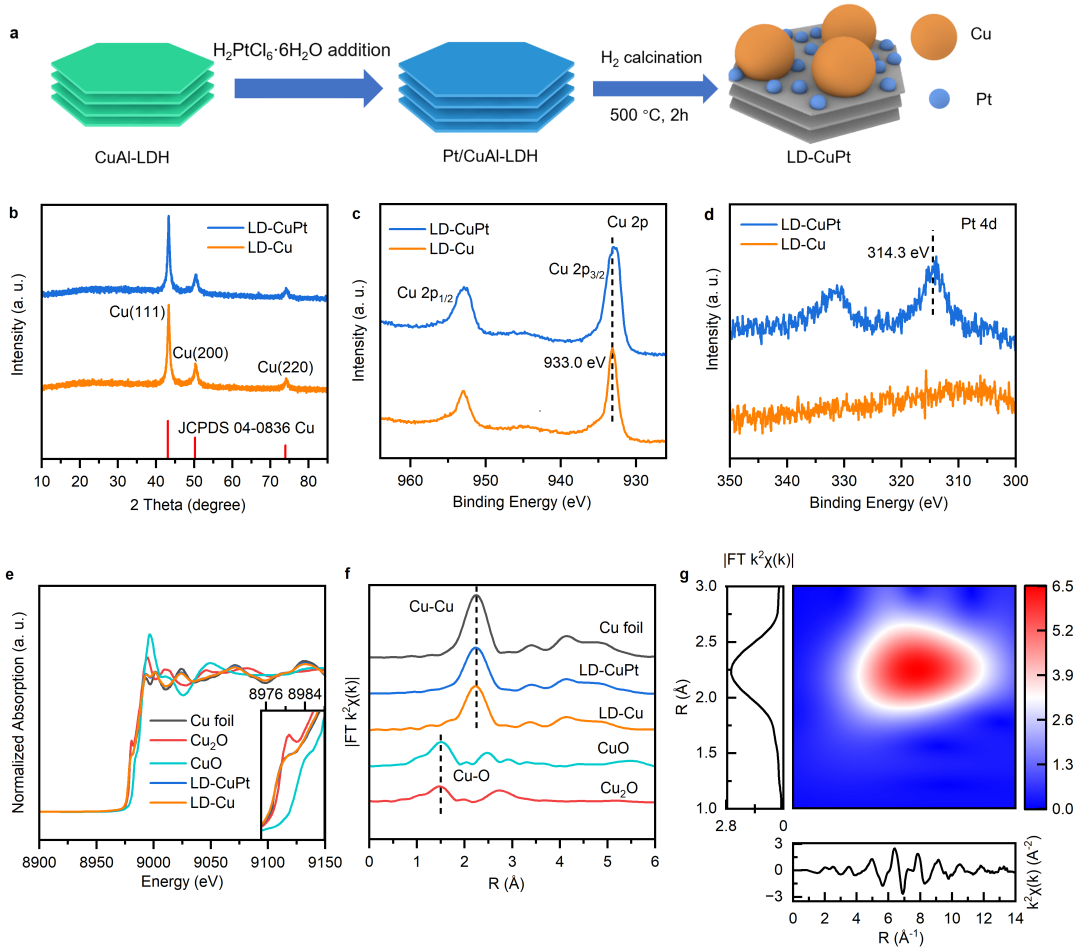

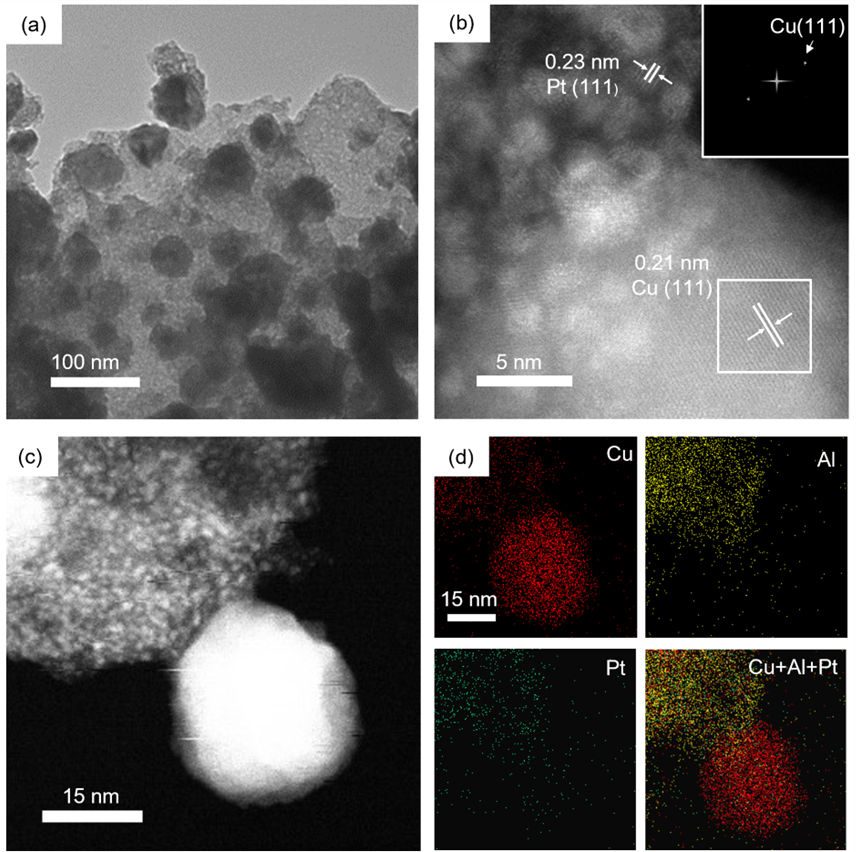

1. 催化剂结构与形貌表征

图1. (a)LD-CuPt的合成示意图;(b)LD-CuPt和LD-Cu的XRD图谱;(c)LD-CuPt和LD-Cu的Cu 2p轨道XPS光谱;(d)LD-CuPt和LD-Cu的Pt 4d轨道XPS光谱;(e)LD-CuPt、LD-Cu和参考样品的Cu K边X射线吸收近边结构;(f)LD-CuPt、LD-Cu和参考样品的Cu K边EXAFS光谱;(g)LD-CuPt的k2加权EXAFS信号的小波变换。

图2. LD-CuPt的形貌表征(a)TEM图像,(b)HRTEM图像(插图是方框区域的快速傅里叶变换),(c)HAADF-STEM图像,以及(d)EDS元素分布图。

2. 性能测试

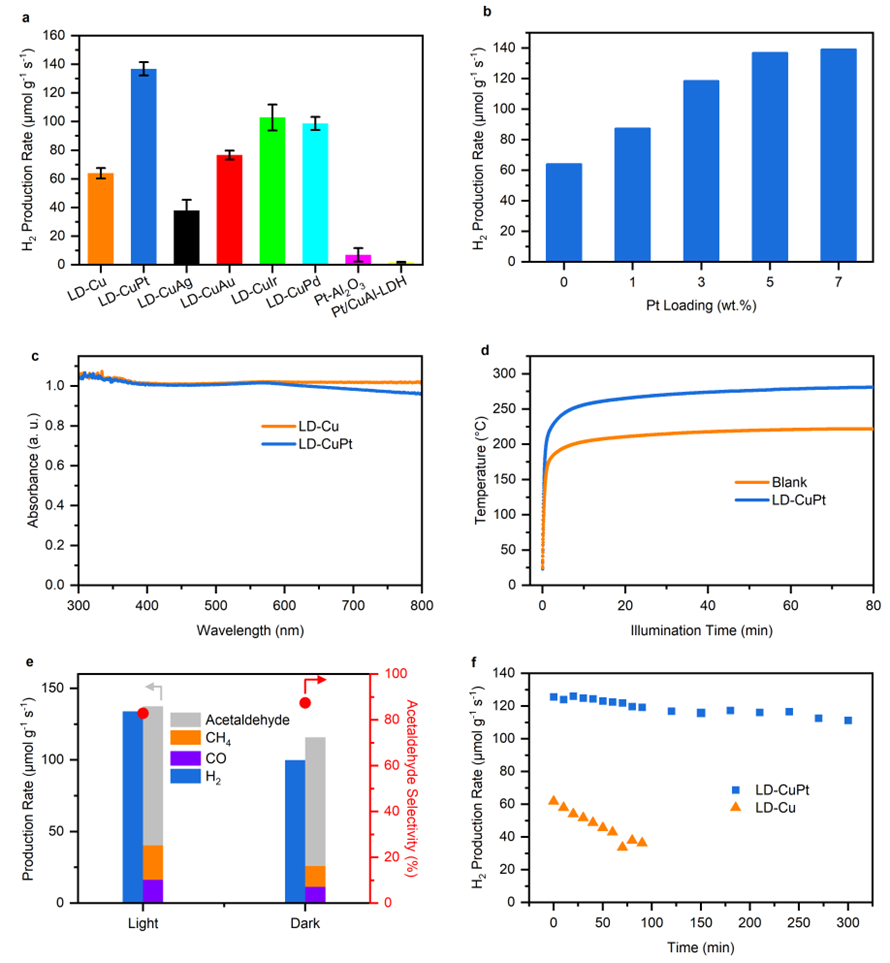

图3.(a)LD Cu、LD CuM和对照样品的H2生产速率;(b)LD-CuPt的H2生产速率与Pt负载量的关系;(c)LD-CuPt和LD-Cu的紫外-可见吸收光谱;(d)LD CuPt和空白在紫外-可见光照射下的表面温度(光强为1.1 W cm-2);(e)LD-CuPt在280°C的光照和条件下的生产速率和乙醛选择性;(f)LD-CuPt和LD-Cu的光驱动乙醇脱氢反应稳定性测试。

3. 机理探究

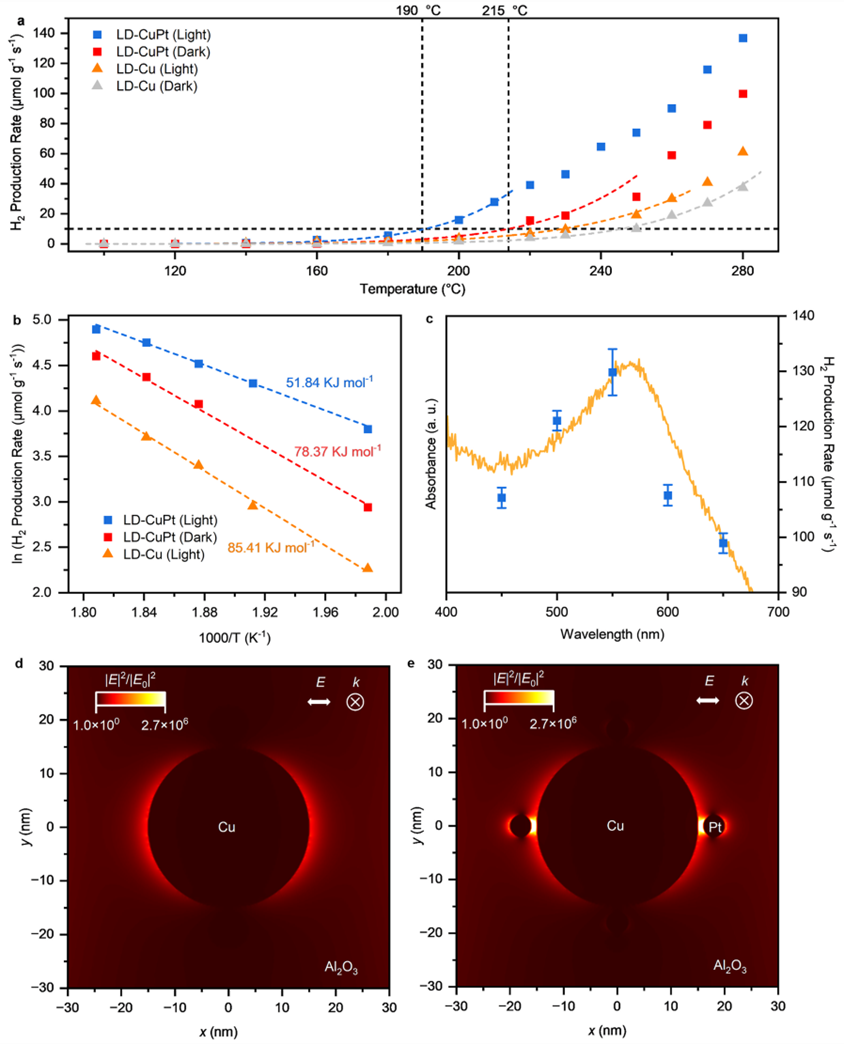

图4.(a)LD-CuPt和LD-Cu在光照和黑暗条件下的H2生产率与反应温度的关系图;(b)LD-CuPt和LD-Cu的H2生产Arrhenius图;(c)单色光照射下280°C下LD-CuPt的紫外-可见吸收光谱和相应的H2生成速率;(d)Cu NP和(e)被四个Pt NP包围的Cu NP的FDTD模拟。彩色条显示了由光源强度归一化的电磁场强度(|E|2/|E0|2)。

总结与展望

本工作利用水滑石拓扑转变的策略成功合成了一种铜铂双金属催化剂,并将其应用于催化光驱动的乙醇脱氢制氢反应中。得益于强化的LSPR效应,LD-CuPt在无外部加热的紫外-可见光照射下实现了136.9 μmol g−1 s−1的H2生产速率,乙醛的碳选择性可达83%且无二氧化碳排放。该工作提供了一种零二氧化碳排放的光驱乙醇制氢策略,为未来太阳光驱动的无碳排放制氢提供了技术积累。

撰稿:原文作者

排版:ICM编辑部

文章信息

S. Du, R. Shi, J. Zhao, P. Wang, J. Wang, Z. Li, P. Miao, Q. Shang, C. Duan and T. Zhang, Light-Driven Ethanol Dehydrogenation for Hydrogen Production over CuPt Bimetallic Catalysts, Ind. Chem. Mater., 2025, DOI: 10.1039/D4IM00158C.

作者简介

通讯作者

张铁锐,中国科学院理化技术研究所研究员、博士生导师,中国化学会会士,英国皇家化学会会士,中国科学院光化学转换与功能材料重点实验室主任,国家杰出青年科学基金获得者,国家“万人计划”科技创新领军人才,连续入选2018-2023科睿唯安“全球高被引科学家”。基于水滑石材料表界面结构的可控构筑,建立了水滑石基氮&碳资源小分子光化学转化体系,在Nat. Catal.、Nat. Commun.、Sci. Adv.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、J. Am. Chem. Soc.等期刊发表论文370篇,被引用4.7万余次,H指数119,授权中国发明专利59项。获得中国感光学会科学技术奖-特等奖(第一完成人,2021),The winner of second Nano Materials Science Awards(2023),北京市自然科学基金优秀成果奖(2018)等奖项。兼任Sci. Bull.、Ind. Chem. Mater.、Nano Res. Energy和Trans. Tianjin Uni.副主编以及Adv. Energy Mater.、Adv. Sci.、Chem. Sci.等期刊编委。现任中国可再生能源学会光化学专业委员会-副主任常委,中国化学会能源化学专业委员会-秘书长,中国感光学会光催化专业委员会-主任委员等学术职务。

第一作者

施润,中国科学院理化技术研究所研究员,博士生导师,获得国家级青年人才项目资助。2012年获得天津工业大学工学学士学位,2018年获得中国科学院大学工学博士学位。主要从事气-液-固三相催化界面传质机制与体系设计研究。目前已在Nat. Catal.、Nat. Commun.、Sci. Adv.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等期刊上发表SCI论文100余篇,累计引用超过1.7万次,h指数58,2021-2024年连续入选科睿唯安“全球高被引学者”榜单。入选第七届中国科协“青年人才托举工程”(中国化学会)。目前担任中国感光学会青年理事、中国感光学会光催化专业委员会委员。

ICM相关文章

Rational design of carbon nitride photocatalyst with in-plane electron delocalization for solar hydrogen evolution, https://doi.org/10.1039/D4IM00118D

Cocatalyst-modified In2S3 photocatalysts for C–N coupling of amines integrated with H2 evolution, https://doi.org/10.1039/D3IM00116D

Enhanced pollutant photodegradation activity of graphitic carbon nitride on via bismuth oxyhalide graphene hybridization and the mechanism study, https://doi.org/10.1039/D4IM00105B

Triphase photocatalytic water-gas-shift reaction for hydrogen production with enhanced interfacial diffusion at gas–liquid–solid interfaces, https://doi.org/10.1039/D3IM00135K

期刊简介

Industrial Chemistry & Materials (ICM) 目前已被ESCI、EI、美国化学文摘(CA)、DOAJ、Google Scholar检索,入选2024年中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目,是中国科学院主管,中国科学院过程工程研究所主办,英国皇家化学会(RSC)全球出版发行的Open Access英文期刊,由中国科学院过程工程研究所张锁江院士担任主编。ICM 以化学、化工、材料为学科基础,以交叉为特色,以应用为导向,重点关注工业过程中化学问题、高端材料创制中过程科学的国际前沿和重大技术突破,目前对读者作者双向免费。欢迎广大科研工作者积极投稿、阅读和分享!

期刊网站:https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/industrial-chemistry-materials

投稿网址:https://mc.manuscriptcentral.com/icmat

联系邮箱:icm@rsc.org; icm@ipe.ac.cn

联系电话:010-82612330

微信公众号:ICM工业化学与材料

Twitter & Facebook:@IndChemMater

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/industial-chemistry-materials/

Blog: https://blogs.rsc.org/im/?doing_wp_cron=1713430605.5967619419097900390625

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自孔景科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3388879-1481019.html?mobile=1

收藏