近几年来,我一直在研学《周易》。和传统学者不同,对古文献的研究,我属于半路出家。

半路出家和科班出身的学者相比,缺点在于基础不够扎实,对相应的背景信息了解不够充分。

但科班出身的学者,往往在长期的学习过程中,非常容易形成专业崇拜,被传统思想束缚,不自觉中形成偏见。这个现象在自然科学中比比皆是。想一想科学史上,多少天才先进的理论,需要花费多年才能突破偏见的束缚?就知道长期教育形成的传统思维伤害有多大!

在中国,这个现象在人文社会科学中尤为普遍。

最近《科学网》有学者博文“大学批判性思维教育最差”[1],就从一个侧面证明了上述现象。

具备怀疑精神的年轻人,在应试教育面前,往往会被撞得头破血流。而放弃怀疑精神,在长达近20年的教育过程中,自然而然会对所学习的知识产生迷信。在这种情况下,很难能突破传统,进行创新。要知道,创新可是在不断试错的基础上产生的。不犯错,怎么能创新呢?

因此,作为半路出家的学者,我尊重前辈,但我从来不觉得前人的观点就天然正确。

我相信自己只要把专业学者看的书都看了,参考文献都查了,就和科班出身的学者站在了相同的起跑线上。更何况自己教过中文,觉得理论基础并不差;而且学习了多年的后现代哲学和科学方法论,可以站在现代学者的肩上去重新审视古代文献。

我之所以选择研究《周易》,除了它是被神秘学掩盖的重灾区,很重要的一点是:它需要的背景信息比较单一,范围很窄。

春秋战国之前的文献就那么几本,所参考的字书也就一些。在这样的客观背景,普通人就具备了研究的可行性。试想如果自己去研究清史,那恐怕全都是劣势,文献浩如烟海,不经过十几年,恐怕入不了门。

信息技术的进步,使我们不再依赖实体书籍和图书馆;大量学者悄无声息的基础工作,使我们在网络上就可以查询到几乎所有的数据。这也就提供了研究的物质条件。

换句话说,历史进入了一个新的时代,提供了新机遇,真是“前所未有之大变局”,在这种情况下,如果不研究些成果,真的对不起自己的人生。

哲学家笛卡尔(René Descartes)有一句名言“Je pense, donc je suis”[2],意思是怀疑一切,只有我正在怀疑(思考)这件事,不需要怀疑。

我们的怀疑无论是正确的,还是错误的,都是成长的方式,是界定我们自身的方式。 我们质疑他人,得出了自己的观点;我们也要质疑自己,避免产生偏见。二者同样重要。

我看到《科学网》太多的学者,善于质疑他人,提出了很有价值的观点;但是不去用同样的方式质疑自己,在不利证据面前,偏执的顽强坚持。似乎承认了错误,就贬低了自己的价值。这是一种反科学的心理状态。

我们自己的观点不一定就是对的,我们所质疑的观点也不一定都是错的。为了避免偏见,千万不要把别人一棍子打死。

不要怕犯错,在不利证据面前主动认错。承认自己终身所坚持的观点是错的,需要勇气,但同样也是科研,因为你为后人筛除了一个错误的选项,也是对研究征途的重要贡献。在科学史上,这样的事情还需要证明吗?

“不要怕犯错,大胆质疑,不断试错”,这才是研究者应有的“自我修养”。

对“公”字的质疑一不小心,有感而发,写了1500字,但主题还没有说。我们来看一下在诠释《鼎》卦过程中,忽然意识到很奇怪的字,“公”。

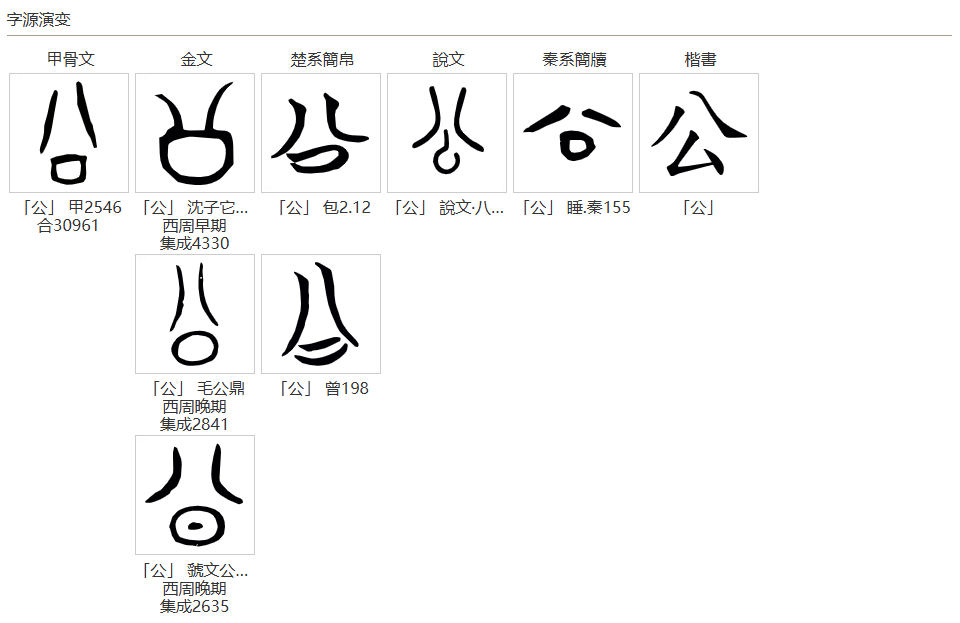

“公”明显是会意字,甲骨文字形如下。《说文解字》解释说“平分也。从八从厶。八猶背也”. 也就是说:“公”表示平分的意思,上半部是“八”,下半部是“厶(sī )”。

“八”的意思是分开,同时有相反的,有相背的意思,也有可能是“北”字的省略形。

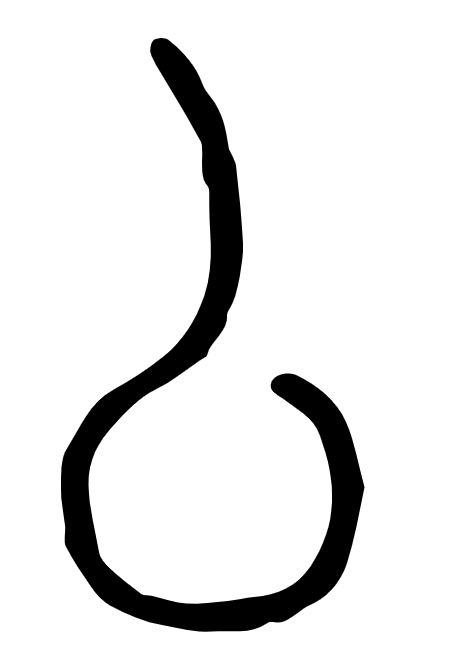

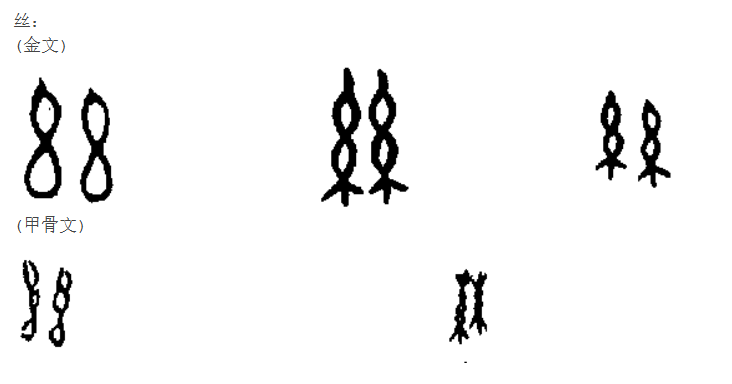

“厶”是“私”的本字,属于假借字。原字象形“蚕茧抽丝”,表示“丝”。因为“私”属于抽象概念,很难造字,所以假借相同声音的“丝”来造字。我们来看“丝”字的甲骨文,就是一串蚕茧抽丝的样子。所以“厶”是“丝”的省略形,简化用以和“丝”区分,使用“丝”的声音表示“个人的”、“自己的”的意思。我们再看“私”字的甲骨文,左半部为“禾”,右半部为“厶”,是会意字,表示属于“个人的”粮食。

《说文解字》对“公”字的解释很有道理。如果把“八”理解为“相反”、“相背”,那么与“私”相对的不就是“公”吗?如果把“八”理解为“分开”,那么把物资分开成为“私”的,不就是平分吗?

那么问题来了,《周易》中“公”有6例,非常明确的都表示“大贵族”,可以用现代的语言理解为某种贵族的称号或爵位。这个义项和“分开”或者和“分开”相关的义群,例如公共的,大家的,有什么关系呢?

换句话说,贵族的“公”为什么要写做“公”字呢?这个称呼明明和“公”字没有什么关系啊?

在古字书中,我们获得了启示:篆书的“公”字,还有至少3个古字原型[3],字形如下。

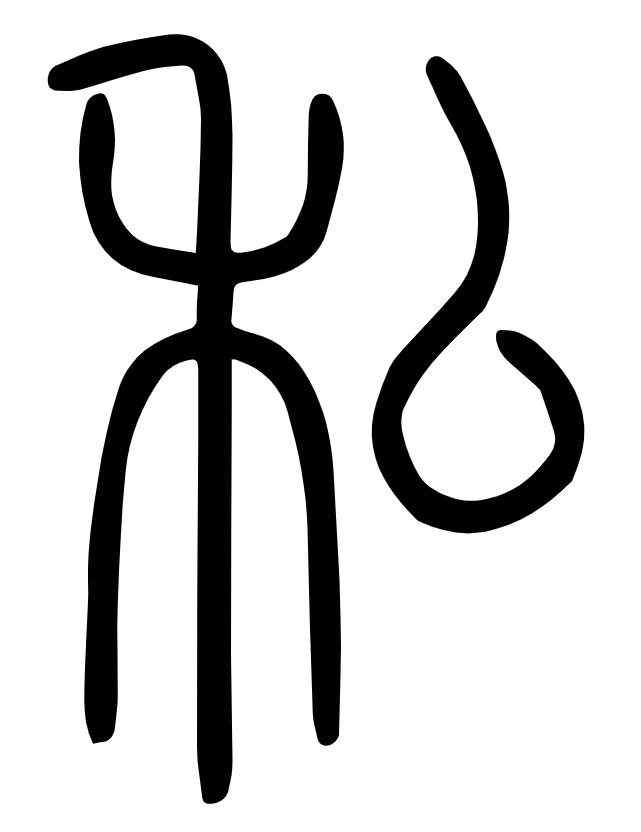

其中最有可能和贵族称呼有关的是“㒶 ”字。《集韻》说“公古作㒶”,也就是说在古代,“公”写做“㒶”。这个字形上半部是“八”,下半部是“白”,“八”字作为部件已经说过了,“白”是什么意思呢?

释“白”《说文解字》解释说“(白)西方色也。陰用事,物色白。从入合二。二,陰數。凡白之屬皆从白”,意思是:白是表示西方的颜色,“阴”(例如说丧事)采用的事物,事物颜色是白的。字形外侧是“入”,内部是“二”,而“二”代表“阴”,是“阴数”(一代表阳,是阳数)。

这我可就怀疑了,许慎说的不对!

“白”字可不是东汉时期造字的,《周易》中就有“白马翰如”、“白贲”和“藉用白茅”等3例“白”字,都表示白色。也许东汉时期人们真的用阴阳来理解白色,可是《周易》时期还没有阴阳概念呢!梁启超就专门论证过[4],梁启超的论证当然不一定是对的,我自己也专门研究过:《周易》中没有一个“阳”字,倒是有“阴”字,但是“阴”字表示“山之北水之南”,和“阴阳”概念一点关系都没有。我自信读遍《周易》中的每一句话,而且每句话都要读过十几次,没有发现一句话和“阴阳”概念有关。倘若《周易》有阴阳概念,怎么可能不留下一点痕迹?我这里使用的是反证法,反证法的证明力度是排他性的。当然这是另一个话题,我们暂且不去讨论。也就是说,“阴阳”概念至早也是春秋时期才产生的。

不仅如此,我们看“白”字的甲骨文,其实就是一个“厶”字中间一个短横。我们前面说过,“厶”字是“丝”的省略形,用蚕茧表示“丝”,假借为现代“私”的含义。短横是甲骨文中常用的“指事”标志。就像“上”和“下”用短横指事一样,“白”明显就是指事字,指明蚕茧(丝)的颜色是“白”的。“白”的本义是蚕丝的白色,和《周易》文本中的含义一致,解释效力很强。

我之前的博文说过,许慎是严肃的学者,《说文解字》大多时候很靠谱,但是不意味着他所有的解释都是对的。他对“白”字的解释,明显就是误读。

回到之前的话题:“公”的古字来源“㒶 ”,字形和“白”有关。那么“㒶 ”的造字法是什么意思呢?

这样我想起了另一个表示贵族称呼的字“伯”,左半部为“人”,右半部为“白”,为什么这么凑巧,都有“白”字呢?

“伯”字是形声字,左半部是“人”,表示与“人”相关,右半部是“白”,表示发音为“白”。《说文解字》说“(伯)長也。从人白聲”。

那么,我们自然就会提出假设:

1.“㒶 ”字是否也是形声字呢?

2.“㒶 ”为上下结构,“伯"字为左右结构,如果不是结构不同,则非常类似。可是,谁又能保证上古时期,这两个字的结构一定不同呢?例如说,如果“伯”字以前就是上下结构的,只是后世改为左右结构,是否有这个可能性?

3.西周之后,把贵族的爵位划分为几类,有“公”、“侯”、“伯”等,但是商朝的时候,可不一定是这样划分的。《周易》中的“侯”不见得是爵位的意思,大概率只是表示封地。而且《周易》中出现了6例“公”字,其字义表示爵位无疑,却一个“伯”字都没有。如果说商末没有“伯”的称呼,则实在无法解释,因为周文王就被称为“西伯”,可是在《周易》中,文王却自称为“公”[5],那么“公”和“伯”的区别到底是什么?

请问,大家有什么意见?

注释:

[1].请参考博文:李博闻,文献证据:批判性思维教育,中学效果最好,大学最差,https://blog.sciencenet.cn/blog-3475429-1482733.html

[2].传统中文将其翻译为“我思故我在”,翻译是没有错误的,但是不足以表达其内涵。

[3].请参考“汉典”网站,https://www.zdic.net/hans/%E5%85%AC

[4].梁启超,阴阳五行说之来历

[5]. 《大有·九三》:“公用亨于天子,小人弗克”。意思是:(只有)“公”有资格和商王沟通(汇报工作),下属(小人)无法胜任(这个工作)。言外之意,这件事必须文王自己去做。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自洪颖科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1482940.html?mobile=1

收藏