《蒙》卦在《周易》中非常有名,其核心概念“蒙”的含义,很值得讨论。

“蒙”字在《周易》中出现八次,且均集中于《蒙》卦,这使得我们难以通过对比其它各卦来探寻其共性。

《说文解字》说“(蒙)王女也”[1],《说文解字注》解释说“王女”是一种植物,即“唐蒙”、“女萝”、“兔丝”或“松萝”,并推测许慎误将“玉女”写作“王女”[2]。许慎将“蒙”释为植物,应有其依据,但难以断定此为“蒙”的本义。现代汉语中,“蒙”的主要含义为“遮盖”、“蒙上”,这个意思和植物对不上,但是和“蒙”的造字法相关。

“蒙”为形声字,上部为形旁“艸”,下部为声旁“冡”。而“冡”恰恰具有“遮盖”之义。所以说,“蒙”的本字应为“冡”。在文字演变过程中,“冡”字逐渐消失,为“蒙”字所取代。

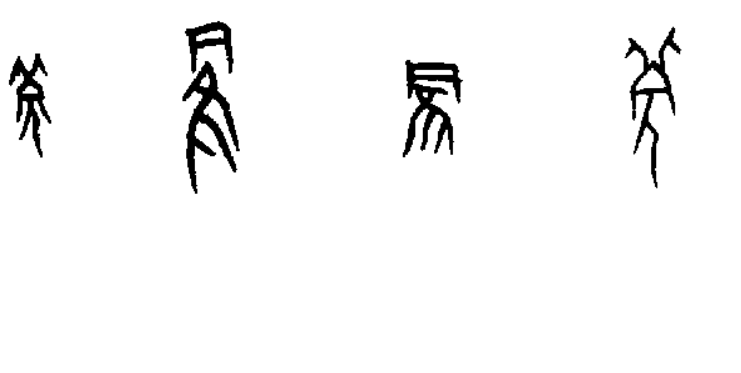

“冡”为会意字,其甲骨文字形颇具深意:上部为罩子,下部为鸟或“豕”(野猪),另有字形上方增加双手,表示用罩子罩住下方的人(鸟、猪等猎物)。通过现代对原始部落的人类学研究,我们知道这是古代捕猎的一种方式,把猎物罩住,方便猎取,哪怕是现代农村,也经常在使用。

“冡”字具有“覆盖”、“罩住”的含义,这便解释了古人为何将缠绕于树枝上的“菟丝子”称为“蒙”,而且专门造字,在“冡”上加“艸”,以示区分。那么问题来了,“蒙”字究竟要与“冡”的哪个义项进行区分呢? 阅读《蒙》卦,我们发现《蒙》卦中的“蒙”不可能是植物,也不可能是“覆盖”的意思。

从卦辞“匪我求童蒙,童蒙求我”,就可以看出来[3]。

《易》【疏】说“蒙者,微昧闇弱之名”,也就是说,“蒙”指没有知识,愚昧,相关的词语如蒙昧,蒙幼(蒙昧幼稚的儿童),蒙稚(幼稚无知)。以“蒙昧”来解释《蒙》卦是完全可行的,意思基本上都可以说得通。但问题是,“蒙昧”的这个意思是怎么发展出来的呢?是本义还是引申义?

汉字的发展演变是一个渐进的过程。周文王所处的商末时期,正值文字发展初期。从逻辑和经验出发,我们推测,在文字发展初期,古人不太可能舍弃文字本义,而直接广泛使用引申义。因此,在解读《周易》时,应尽量使用本义进行解释,不得已时才考虑引申义。

“蒙”具有愚昧的含义,有没有可能这个义项才是本义呢?

我们回到“冡”字的甲骨文字形,观察并思考其造字法,探寻其与“愚昧”之间的联系。我们意识到,当用罩子罩住猎物时,猎物会拼命挣扎,这便象征着野性、不开化,不就是和蒙昧相关的语义群吗?

由此,我们提出假设:“冡”字的创造,实则会意了一个用罩子陷阱捕猎的过程,这一捕猎过程所包含的各种感受,构成了该字的语义群。该语义群主要包含两个方面:一是罩住的动作,引申出蒙住、覆盖的义项;二是猎物被罩住后的挣扎,引申出野性、不开化的义项。为了避免混淆,古人在“冡”上加“艸”,用同音的植物“蒙”来表示“遮盖”、“蒙上”,以示区分。在文字演变过程中,尤其是在《周易·蒙》卦的影响下,人们误认为“冡”的原字是“蒙”,因此在后世文字统一化过程中,将“蒙”定为标准字,而“冡”反而不再使用。

基于此假设,“冡”的本义便带有野性、不开化的意味。在《周易》中,它应指代无知、只凭直觉行事的野蛮人。将此假设代入《蒙》卦进行验证,我们发现其解释力极强,能够很好地阐释《蒙》卦的主题。

下一篇博文,我们将对《蒙》卦进行详细解析。

注释[1].《说文解字》“(蒙)王女也。从艸冡聲。莫紅切”

[2].《说文解字注》“(蒙)王女也。王或作玉,誤。釋艸云:蒙,王女。又云:唐蒙,女蘿。女蘿,兔絲。孫炎曰:別三名。按衞風爰采唐矣傳云:唐蒙,菜名。小雅蔦與女蘿傳云:女蘿,兔絲松蘿也。疑爾雅、毛傳此二條皆不謂一物。从艸冡聲。莫紅切。九部。籒文作。今人冡冒皆用蒙字爲之”。

[3].《蒙》卦全文

蒙,亨。匪我求童蒙,童蒙求我。初筮告,再三渎,渎则不告。利贞。

初六:发蒙,利用刑人,用说桎梏,以往吝。

九二:包蒙吉;纳妇吉;子克家。

六三:勿用取女;见金夫,不有躬,无攸利。

六四:困蒙,吝。

六五:童蒙,吉。

上九:击蒙;不利为寇,利御寇。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自洪颖科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3303836-1480264.html?mobile=1

收藏