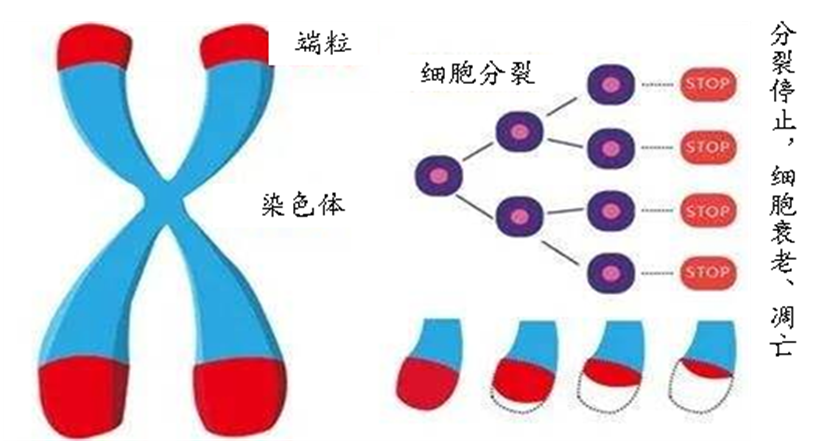

1. 评估衰老程度

端粒长度是国际公认的“衰老生物标志物”。研究显示,同龄人中端粒较长者,细胞更年轻,慢性疾病风险降低30%。

案例:55岁以上人群通过端粒检测,可量化衰老进程,针对性干预(如抗氧化治疗、压力管理),延缓功能衰退。

2. 预测疾病风险

端粒异常缩短与癌症、心血管疾病、2型糖尿病等高度相关。

数据支持:端粒长度每减少1kb,冠心病风险增加28%(《Circulation》, 2023)。

3. 指导健康管理

新生儿:脐带血端粒检测评估先天健康潜力,助力早期干预。

高压人群:30-55岁群体通过检测,识别压力、熬夜等生活方式对端粒的加速损耗,及时调整。

从科研到临床的精准检测方案

传统端粒检测依赖TRF法(Southern blot),耗时长(3-5天)、成本高,仅限科研使用。

翼和生物的新一代qPCR技术突破瓶颈,实现端粒长度检测的高效化、标准化与普惠化:

高灵敏度:可检测低至5kb的端粒片段,覆盖人群端粒长度范围(5-16kb)。

快速便捷:3小时完成检测,支持批量样本分析,成本降低70%。

双维报告:

相对长度:对比同龄人群百分位,量化衰老程度。

绝对长度:精准测定端粒碱基数,追踪干预效果。

技术优势:

基于国际表型组计划数据库,覆盖3万例亚洲人群端粒数据,结果解读更精准。

严格质控体系(内参基因双重校准),确保检测稳定性(CV值<5%)。

应用场景:从个体健康到科研创新

1. 健康管理机构

为高净值客户提供“端粒-衰老-疾病”三位一体健康评估,定制抗衰方案(如高压氧疗、NAD+补充)。

2. 生物制药企业

加速抗衰老药物研发,通过端粒长度量化药效(如端粒酶激活剂)。

3. 科研与临床

探索端粒与疾病机制,开发新型生物标志物(如肿瘤早筛、神经退行性疾病预警)。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自邓倩云科学网博客。

链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3140696-1478080.html?mobile=1

收藏